БИОЛОГИЯ • Большая российская энциклопедия

БИОЛО́ГИЯ (от био… и …логия), совокупность наук о живой природе. Термин «Б.» был предложен в 1802 Ж. Б. Ламарком и нем. исследователем Г. Тревиранусом. Предмет Б. – все проявления жизни: разнообразие, строение и функции живых существ и их природных сообществ, распространение, происхождение и развитие, связи друг с другом и с неживой природой как в настоящем, так и в прошлом. Осн. свойствами живого – способностями потреблять пищу, необходимую для роста и жизнедеятельности, выделять продукты распада, дышать (анаэробное и аэробное дыхание), размножаться, двигаться и реагировать на внешние раздражители, приспосабливаться к изменениям окружающей среды, поддерживая гомеостаз или изменяясь в процессе эволюции, – обладают все организмы.

Объекты исследования и структура биологических наук

Согласно совр.

Выделение спец. молекулярного уровня подразумевает исследование отд. элементарных составляющих живых систем. Здесь физико-химич. основы жизни изучаются такими науками, как биохимия, биофизика и др. Развитие биохимии обусловило дальнейшую специализацию, обособление, напр., молекулярной биологии; в недрах генетики сформировалась молекулярная генетика. Закономерности обмена веществ на молекулярном уровне, трансформация энергии и информации в отд. субклеточных структурах исследуются также спец. областями физиологии (физиологии растений и физиологии животных), экологии и др. наук.

Осн. структурно-функциональной единицей всех организмов является клетка, элементарная живая система. На клеточном уровне в числе других решаются вопросы, связанные с начальными этапами происхождения жизни, с возникновением из пробионтных соединений одноклеточных организмов и их последующим преобразованием в многоклеточные системы.

, исследуются анатомией, морфологией, физиологией.

, исследуются анатомией, морфологией, физиологией.

Значит. часть биологич. исследований ведётся на организменном уровне. Организм (в узком смысле – особь, индивидуум) представляет собой наиболее целостную биологич. систему, взаимозависимые и соподчинённые части которой обеспечивают возможность относительно независимого продолжительного её существования и воспроизводства в череде поколений. Гл. результаты процесса биологич. эволюции фиксируются именно на уровне организма. Фактически в Б. изучаются в основном отдельные организмы или группы организмов, а полученные данные экстраполируются на большую или меньшую из систематических совокупностей (вид, род, семейство и т. д.). Закономерности наследования отд. признаков и свойств исследует генетика, процессы обмена веществ и сохранения гомеостаза – физиология, биохимия, биоэнергетика и др.

В природе организмы одного вида, как правило, объединяются в популяции. Особи отд. популяции обитают на определённой территории, обладают общим генофондом, чаще контактируют друг с другом (включая размножение), чем с особями из др. популяций. В дополнение к изучению индивидуальной изменчивости (возрастной, половой, генетической, фенотипической и др.) биологи ведут спец. исследования популяционной структуры, изменчивости популяционных признаков. На данном уровне начинают впервые проявляться эволюц. преобразования, ведущие к возникновению новых и вымиранию старых видов. Дисциплины, изучающие живые объекты на популяционном уровне (напр.

Вид – осн. структурная единица в системе живых организмов, качественный этап их эволюции. Особи всех популяций данного вида, как правило, могут свободно скрещиваться между собой, но не дают плодовитого потомства при скрещивании с особями др. вида (критерий репродуктивной изоляции). С видового уровня обычно начинают свои исследования систематики, занимающиеся описанием разнообразия ныне существующих и вымерших видов. Построение иерархич. системы живых организмов – одна из осн. заслуг Б. Виды по принципу родства-сходства объединяются в роды, роды – в семейства, семейства – в отряды (в ботанич. номенклатуре – порядки). Далее в направлении повышения ранга следуют классы, типы, царства. Иногда выделяют дополнительные систематич.

Наука о деревьях и кустарниках получила назв. дендрология. Объектом паразитологии являются паразитирующие организмы и вызываемые ими заболевания человека, животных и растений. Спец. разделом паразитологии стала гельминтология, изучающая паразитич. плоских и круглых червей. Во всех биологич. исследованиях – от молекулярного до надвидовых уровней (в т. ч. в области биохимии, генетики, морфологии, физиологии, экологии, этологии, палеонтологии, эволюционной теории и др.) необходимо знание точного систематич. положения объекта изучения. Такое знание позволяет экстраполировать обнаруженные закономерности на более широкий круг систематически близких объектов. Биологи разл. специальностей могут сконцентрировать свои исследования на к.-л. одной крупной систематич. группировке. Так, напр., выделяют биохимию растений, генетику рыб, морфологию насекомых, физиологию человека и животных, экологию птиц, палеозоологию.

Наука о деревьях и кустарниках получила назв. дендрология. Объектом паразитологии являются паразитирующие организмы и вызываемые ими заболевания человека, животных и растений. Спец. разделом паразитологии стала гельминтология, изучающая паразитич. плоских и круглых червей. Во всех биологич. исследованиях – от молекулярного до надвидовых уровней (в т. ч. в области биохимии, генетики, морфологии, физиологии, экологии, этологии, палеонтологии, эволюционной теории и др.) необходимо знание точного систематич. положения объекта изучения. Такое знание позволяет экстраполировать обнаруженные закономерности на более широкий круг систематически близких объектов. Биологи разл. специальностей могут сконцентрировать свои исследования на к.-л. одной крупной систематич. группировке. Так, напр., выделяют биохимию растений, генетику рыб, морфологию насекомых, физиологию человека и животных, экологию птиц, палеозоологию.

Уровень взаимодействия разл. видов, включая пищевые отношения (комменсализм, хищничество, паразитизм и др.), структуру и законы функционирования многовидовых сообществ, изучает синэкология, в отличие от аутэкологии, исследующей взаимоотношение организмов отд. видов со средой. Относительно устойчивая совокупность мн. видов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), совместно обитающих на некотором участке суши или водоёма, определяемая как сообщество – биоценоз или экосистема, характеризуют биоценотический уровень исследования. На этом уровне биологи изучают тесную связь комплексов живых организмов как между собой, так и с компонентами неживой природы. Эта область также весьма дифференцирована. С экологич. проблемами надвидовых группировок связаны биогеоценология, геоботаника, гидробиология, лесоведение, почвенная зоология и др. Вопросы возникновения, пространственного распределения и устойчивого существования исторически сложившихся крупных совокупностей животных (фаун) и растений (флор) относятся к сфере биогеографии.

Вопросы возникновения, пространственного распределения и устойчивого существования исторически сложившихся крупных совокупностей животных (фаун) и растений (флор) относятся к сфере биогеографии.

Изучением жизни в масштабах всей биосферы (оболочка Земли, где распределены живые организмы и которая сформировалась и ныне существует во многом в результате их жизнедеятельности) занимается целый ряд биологич. дисциплин или их отд. направлений. На биосферном уровне могут вести исследования специалисты в области глобальной экологии, космической биологии, биогеохимии, океанологии, эволюционного учения, палеонтологии, антропологии и др.

Комплекс знаний о причинах, движущих силах, механизмах и закономерностях возникновения и эволюции живых организмов образует эволюционное учение. В этой области могут выделяться отд. направления, напр. филогенетика, эволюционные морфология и экология, учение о микро- и макроэволюционных процессах и др. Палеонтология представляет собой спец. раздел Б., посвящённый изучению ископаемых (вымерших) форм жизни, их эволюции.

направления, напр. филогенетика, эволюционные морфология и экология, учение о микро- и макроэволюционных процессах и др. Палеонтология представляет собой спец. раздел Б., посвящённый изучению ископаемых (вымерших) форм жизни, их эволюции.

Ряд биологич. дисциплин связан с прикладной тематикой. Здесь сформировались такие комплексные направления, как радиобиология, бионика, генетическая инженерия, пром. микробиология, биокибернетика, агробиология и др. Активно разрабатываются биологич. основы медицины, с. х-ва, использования биоресурсов и общего природопользования, отд. отраслей пром-сти и биотехнологий. Значителен вклад биологов в развитие науч. и практич. аспектов охраны природы. Б. тесно связана с гуманитарными и социологич. дисциплинами, где человек как биологич. вид – объект и субъект познания (антропология, психология, демография, биосемиотика, биоэтика и др. ).

).

История биологии

Биологич. знания начали накапливаться человечеством с древнейших времён. Уже жизнь первобытных людей (не менее 1 млн. лет назад) была тесно связана с большим разнообразием окружающих их живых организмов, познанием важных биологич. явлений. Наши далёкие предки научились изготавливать и использовать орудия (из камня, дерева, рогов и т. д.), охотиться и ловить рыбу, отличать съедобные растения от ядовитых, добывать огонь и пр. Ок. 40–50 тыс. лет назад человек разумный благодаря развитому мышлению, речи и ряду др. важнейших биологич. признаков за короткое время расселился почти по всей планете и начал путь прогрессивного историч. развития. Ныне на этом пути наука, в т. ч. Б., стала производит. силой, а человеческая деятельность – одним из факторов эволюции жизни на Земле. История не сохранила имена древних натуралистов, занимавшихся одомашниванием животных и окультуриванием растений. Учёные пока лишь приблизительно могут восстановить место и время (10–4 тыс. лет назад) этих важнейших биологич. завоеваний (неолитич. революция), имевших громадные социальные последствия. От охоты и собирательства человек перешёл к кочевому скотоводству и оседлому земледелию. Иск-во людей каменного века донесло до нас выразительные, часто удивительно точные изображения мн. животных.

Учёные пока лишь приблизительно могут восстановить место и время (10–4 тыс. лет назад) этих важнейших биологич. завоеваний (неолитич. революция), имевших громадные социальные последствия. От охоты и собирательства человек перешёл к кочевому скотоводству и оседлому земледелию. Иск-во людей каменного века донесло до нас выразительные, часто удивительно точные изображения мн. животных.

На рубеже 4–3-го тыс. до н. э. возникновение городских цивилизаций Египта, Шумера в долинах крупных рек было обусловлено, среди прочего, познанием биологич. основ возделывания растений, умелым проведением ирригац. работ, созданием с.-х. календаря, благодаря чему повысилась эффективность земледелия. В этих и ряде др. государств медного и бронзового веков биологич. знания развивались в связи с потребностями медицины, с. х-ва, отдельных ремёсел. Были открыты процессы брожения, мумификации и пр. Первые письм. источники, предметы культа, произведения иск-ва содержат множество сведений о живой природе, о разнообразии видов животных и растений. Мыслители Древней Греции одними из первых попытались найти материалистич. объяснения мироустройства, разработать рационалистич. (науч.) метод познания живой природы. Фалес обосновывал возможность путём наблюдения и размышления постигать естеств. законы жизни, устанавливать причинно-следственные связи явлений. Гераклит ввёл в науку о природе положение о постоянном изменении, возникающем «по необходимости и через борьбу». Его взгляды повлияли на формирование представлений о развитии, эволюции жизни. Врач и философ Эмпедокл с натурфилософских позиций обосновывал естеств. происхождение живых существ, высказал идею о постепенном возникновении наиболее жизнеспособных форм и вымирании менее совершенных, отчасти предвосхитившую дарвиновскую теорию естественного отбора.

Были открыты процессы брожения, мумификации и пр. Первые письм. источники, предметы культа, произведения иск-ва содержат множество сведений о живой природе, о разнообразии видов животных и растений. Мыслители Древней Греции одними из первых попытались найти материалистич. объяснения мироустройства, разработать рационалистич. (науч.) метод познания живой природы. Фалес обосновывал возможность путём наблюдения и размышления постигать естеств. законы жизни, устанавливать причинно-следственные связи явлений. Гераклит ввёл в науку о природе положение о постоянном изменении, возникающем «по необходимости и через борьбу». Его взгляды повлияли на формирование представлений о развитии, эволюции жизни. Врач и философ Эмпедокл с натурфилософских позиций обосновывал естеств. происхождение живых существ, высказал идею о постепенном возникновении наиболее жизнеспособных форм и вымирании менее совершенных, отчасти предвосхитившую дарвиновскую теорию естественного отбора. Демокрит развил понятие об «атомах», мельчайших, неделимых частицах, из которых состоят все живые объекты («рождение есть соединение атомов, смерть – их разъединение»). Гиппократом и его последователями сформулированы принципы целостности живого организма, представления о естеств. корректирующих механизмах, обеспечивающих нормальное функционирование, о внешних проявлениях (симптомах) нарушений жизнедеятельности, о возможности на основании этого ставить диагноз болезни. Школе Гиппократа принадлежит ряд открытий в области анатомии, эмбриологии, физиологии (напр., касающихся системы кровообращения). Крупнейшим биологом древности был Аристотель. Он заложил основы анатомии, с его именем связывают первые этапы развития мн. биологич. дисциплин: от психологии до систематики. Ему удалось построить иерархич. систему, включающую св.

Демокрит развил понятие об «атомах», мельчайших, неделимых частицах, из которых состоят все живые объекты («рождение есть соединение атомов, смерть – их разъединение»). Гиппократом и его последователями сформулированы принципы целостности живого организма, представления о естеств. корректирующих механизмах, обеспечивающих нормальное функционирование, о внешних проявлениях (симптомах) нарушений жизнедеятельности, о возможности на основании этого ставить диагноз болезни. Школе Гиппократа принадлежит ряд открытий в области анатомии, эмбриологии, физиологии (напр., касающихся системы кровообращения). Крупнейшим биологом древности был Аристотель. Он заложил основы анатомии, с его именем связывают первые этапы развития мн. биологич. дисциплин: от психологии до систематики. Ему удалось построить иерархич. систему, включающую св. 450 таксонов животных, предвосхитившую идею «лестницы существ» – ступенчатого перехода от простых форм к сложным. Эта идея на протяжении мн. столетий господствовала в Б., пока не была опровергнута в 19 в. теорией эволюции. Ученик Аристотеля Теофраст дал описание более 500 видов растений. Сочинения ряда выдающихся рим. поэтов, напр. «О природе вещей» Лукреция, содержат массу сведений о животном и растит. мире, филос. воззрения на происхождение и развитие жизни, на место и роль человека в природе. Биологич. познания античного мира были обобщены в 37 томах «Естественной истории» рим. энциклопедиста Плиния Старшего, анатомо-физиологич. представления систематизировал Гален. Крушение античных цивилизаций привело к утрате значит. части их науч. наследия. Ряд трудов Аристотеля, Плиния и др. сохранились только благодаря переводу на араб.

450 таксонов животных, предвосхитившую идею «лестницы существ» – ступенчатого перехода от простых форм к сложным. Эта идея на протяжении мн. столетий господствовала в Б., пока не была опровергнута в 19 в. теорией эволюции. Ученик Аристотеля Теофраст дал описание более 500 видов растений. Сочинения ряда выдающихся рим. поэтов, напр. «О природе вещей» Лукреция, содержат массу сведений о животном и растит. мире, филос. воззрения на происхождение и развитие жизни, на место и роль человека в природе. Биологич. познания античного мира были обобщены в 37 томах «Естественной истории» рим. энциклопедиста Плиния Старшего, анатомо-физиологич. представления систематизировал Гален. Крушение античных цивилизаций привело к утрате значит. части их науч. наследия. Ряд трудов Аристотеля, Плиния и др. сохранились только благодаря переводу на араб. яз. Их широко использовал, дополняя собств. наблюдениями, врач и натуралист Ибн Сина (Авиценна). На базе античных традиций формировались знания о живой природе в Византии, Древней Армении.

яз. Их широко использовал, дополняя собств. наблюдениями, врач и натуралист Ибн Сина (Авиценна). На базе античных традиций формировались знания о живой природе в Византии, Древней Армении.

Архив В. С. Шишкина Анатомия плеча. Рисунки Леонардо да Винчи (1510).

В период Средневековья в государствах Европы и Азии развитие Б. тормозилось во многом господствующими религ. установлениями. Накапливающиеся сведения о животных и растениях носили апокрифич. или прикладной характер. Крупнейшей биологич. энциклопедией Средневековья стали труды Альберта Великого. Эпоха Возрождения (14–16 вв.) коренным образом изменила картину мира; утвердилась гелиоцентрич. система Н. Коперника. Леонардо да Винчи создал не только удивительно точные изображения строения человека и животных, но и предположил бо́ льшую продолжительность развития жизни на Земле, обнаружив окаменелые остатки вымерших организмов. А. Везалий на основе эмпирич. материала издал 7 книг «О строении человеческого тела» (1543). В 1553 М. Сервет обосновал наличие малого круга кровообращения. У. Гарвей экспериментально доказал существование системы кровообращения у человека (1628). Развитие инструментальных методов, в т. ч. совершенствование микроскопа, позволило открыть капилляры (М. Мальпиги, 1661), описать растит. клетку (Р. Гук, 1665), эритроциты и сперматозоиды (А. ван Левенгук, соответственно 1683 и 1677), увидеть неизведанный мир простейших и бактерий (Р. Гук, М. Мальпиги, Н. Грю, А. ван Левенгук). Предпринимались попытки обосновать физико-химич. начала жизни (Парацельс, Я. Б. ван Гельмонт, Дж. А. Борелли). Распространённую со времён Аристотеля концепцию самозарождения жизни попытался экспериментально опровергнуть итал. естествоиспытатель Ф. Реди (1668).

А. Везалий на основе эмпирич. материала издал 7 книг «О строении человеческого тела» (1543). В 1553 М. Сервет обосновал наличие малого круга кровообращения. У. Гарвей экспериментально доказал существование системы кровообращения у человека (1628). Развитие инструментальных методов, в т. ч. совершенствование микроскопа, позволило открыть капилляры (М. Мальпиги, 1661), описать растит. клетку (Р. Гук, 1665), эритроциты и сперматозоиды (А. ван Левенгук, соответственно 1683 и 1677), увидеть неизведанный мир простейших и бактерий (Р. Гук, М. Мальпиги, Н. Грю, А. ван Левенгук). Предпринимались попытки обосновать физико-химич. начала жизни (Парацельс, Я. Б. ван Гельмонт, Дж. А. Борелли). Распространённую со времён Аристотеля концепцию самозарождения жизни попытался экспериментально опровергнуть итал. естествоиспытатель Ф. Реди (1668). Эмбриональное развитие организмов животных трактовалось с позиций преформизма (наличие в зародыше черт взрослого организма в миниатюре). Но ещё Аристотель полагал, что осн. признаки взрослого организма (в т. ч. видовые отличия) формируются на завершающих стадиях индивидуального развития (эпигенез). Великие географич. открытия значительно расширили представления о разнообразии жизни на Земле. Появились многотомные компилятивные сводки К. Геснера (1551–1587), итал. натуралиста У. Альдрованди (1599–1616), К. Баугина (1596–1623) и др., монографии по отд. классам животных – рыбам, птицам (франц. учёных Г. Ронделе, П. Белона). Разработкой ботанич. систематики занимались А. Чезальпино, голл. исследователь К. Клузиус, К. Баугин и др. Последний использовал двойное лат. название, отражающее род и вид (бинарную номенклатуру) при описании растений.

Эмбриональное развитие организмов животных трактовалось с позиций преформизма (наличие в зародыше черт взрослого организма в миниатюре). Но ещё Аристотель полагал, что осн. признаки взрослого организма (в т. ч. видовые отличия) формируются на завершающих стадиях индивидуального развития (эпигенез). Великие географич. открытия значительно расширили представления о разнообразии жизни на Земле. Появились многотомные компилятивные сводки К. Геснера (1551–1587), итал. натуралиста У. Альдрованди (1599–1616), К. Баугина (1596–1623) и др., монографии по отд. классам животных – рыбам, птицам (франц. учёных Г. Ронделе, П. Белона). Разработкой ботанич. систематики занимались А. Чезальпино, голл. исследователь К. Клузиус, К. Баугин и др. Последний использовал двойное лат. название, отражающее род и вид (бинарную номенклатуру) при описании растений. В кон. 17 – нач. 18 вв. Дж. Рей описал уже 18 тыс. видов растений, сгруппировав их в 19 классов, в соавторстве с англ. биологом Ф. Уиллоби опубликовал систематизир. описание животных (гл. обр. позвоночных), выделил категорию «вид» как элементарную единицу систематики.

В кон. 17 – нач. 18 вв. Дж. Рей описал уже 18 тыс. видов растений, сгруппировав их в 19 классов, в соавторстве с англ. биологом Ф. Уиллоби опубликовал систематизир. описание животных (гл. обр. позвоночных), выделил категорию «вид» как элементарную единицу систематики.

Биология в 18–19 вв

Архив В. С. Шишкина Титульный лист 10-го издания «Системы природы» К. Линнея (1758).

Достижения предыдущих поколений систематиков в 18 в. аккумулировал К. Линней, разделивший царства растений и животных на иерархически соподчинённые таксоны: классы, отряды (порядки), роды и виды. Он дал каждому виду лат. назв. в соответствии с правилами бинарной номенклатуры (родовое и видовое имя). Отсчёт совр. ботанич. номенклатуры ведётся с года публикации книги Линнея «Виды растений» (1753), а зоологической – со времени выхода 10-го изд. линнеевской «Системы природы» (1758). Система Линнея была построена не столько на выявлении степени родства, сколько на сопоставлении выбранных им отд. диагностич. признаков, поэтому она считается искусственной. В 18 в. попытки сформировать естеств. систему растений предприняли франц. ботаники Б. и А. Л. Жюссьё, М. Адансон. Линней поместил человека в один отряд с обезьянами, что разрушало антропоцентрич. картину мира и вызвало осуждение религ. кругов. Он подчёркивал относит. устойчивость видов, объяснял происхождение их единым актом творения, допуская всё же возникновение новых видов путём гибридизации. Но сам принцип линнеевской иерархии таксонов (в класс входят неск. родов и ещё больше видов) способствовал в дальнейшем развитию эволюц. взглядов (представления о монофилии, дивергенции видов).

линнеевской «Системы природы» (1758). Система Линнея была построена не столько на выявлении степени родства, сколько на сопоставлении выбранных им отд. диагностич. признаков, поэтому она считается искусственной. В 18 в. попытки сформировать естеств. систему растений предприняли франц. ботаники Б. и А. Л. Жюссьё, М. Адансон. Линней поместил человека в один отряд с обезьянами, что разрушало антропоцентрич. картину мира и вызвало осуждение религ. кругов. Он подчёркивал относит. устойчивость видов, объяснял происхождение их единым актом творения, допуская всё же возникновение новых видов путём гибридизации. Но сам принцип линнеевской иерархии таксонов (в класс входят неск. родов и ещё больше видов) способствовал в дальнейшем развитию эволюц. взглядов (представления о монофилии, дивергенции видов).

В России распространение линнеевской систематики совпало с необходимостью науч. описания ресурсов живой природы огромной страны. Подобные исследования вошли в число первоочередных задач основанной в С.-Петербурге Академии наук (1724). Участники академич. отряда Великой Северной экспедиции (1733–43) И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников (первый отеч. академик-биолог) открыли множество неизвестных ранее видов животных и растений. «Описание земли Камчатки» (1755) Крашенинникова стало первой сводкой по фауне и флоре рос. территории. Натуралисты Великих академич. экспедиций (1768–74) П. С. Паллас, И. И. Лепёхин и др. на пространстве от Причерноморья и Балтики до Забайкалья завершили первый систематич. этап инвентаризации растит. и животного мира империи. Особо значительны достижения П. С. Палласа, опубликовавшего неск. иллюстрированных томов по флоре и фауне России и сопредельных стран.

описания ресурсов живой природы огромной страны. Подобные исследования вошли в число первоочередных задач основанной в С.-Петербурге Академии наук (1724). Участники академич. отряда Великой Северной экспедиции (1733–43) И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников (первый отеч. академик-биолог) открыли множество неизвестных ранее видов животных и растений. «Описание земли Камчатки» (1755) Крашенинникова стало первой сводкой по фауне и флоре рос. территории. Натуралисты Великих академич. экспедиций (1768–74) П. С. Паллас, И. И. Лепёхин и др. на пространстве от Причерноморья и Балтики до Забайкалья завершили первый систематич. этап инвентаризации растит. и животного мира империи. Особо значительны достижения П. С. Палласа, опубликовавшего неск. иллюстрированных томов по флоре и фауне России и сопредельных стран.

Линнеевские принципы не разделял Ж. Бюффон, составивший 36-томную «Естественную историю» (1749–88). Подчёркивая наличие постепенных переходов между видами, он развил идею «лестницы существ» с позиций трансформизма, но позднее под давлением церкви отказался от своих взглядов. Изучение индивидуального развития живых организмов сопровождалось критикой преформизма сторонниками эпигенеза, напр. К. Вольфом. В этот период начинается становление эмбриологии. Л. Спалланцани в своих опытах опроверг возможность самозарождения жизни. В области физиологии изучение взаимодействия нервной и мышечной систем (А. фон Галлер, Й. Прохаска, Л. Гальвани) позволило сформулировать положение о раздражимости как об одном из важнейших свойств живых организмов. Значение кислорода в жизни животных и растений было показано в опытах Дж. Пристли и А. Лавуазье. Явление фотосинтеза описали голл.

Бюффон, составивший 36-томную «Естественную историю» (1749–88). Подчёркивая наличие постепенных переходов между видами, он развил идею «лестницы существ» с позиций трансформизма, но позднее под давлением церкви отказался от своих взглядов. Изучение индивидуального развития живых организмов сопровождалось критикой преформизма сторонниками эпигенеза, напр. К. Вольфом. В этот период начинается становление эмбриологии. Л. Спалланцани в своих опытах опроверг возможность самозарождения жизни. В области физиологии изучение взаимодействия нервной и мышечной систем (А. фон Галлер, Й. Прохаска, Л. Гальвани) позволило сформулировать положение о раздражимости как об одном из важнейших свойств живых организмов. Значение кислорода в жизни животных и растений было показано в опытах Дж. Пристли и А. Лавуазье. Явление фотосинтеза описали голл. врач Я. Ингенхауз, швейц. ботаник Ж. Сенебье и Н. Соссюр (1779–1804). Мн. открытия в Б. и медицине 18 в. делались на основании разл. опытов, значение которых стало понятно много позднее. Так, задолго до возникновения вирусологии и иммунологии врачи 18 в. осуществили удачные прививки против оспы (Э. Дженнер, 1798).

врач Я. Ингенхауз, швейц. ботаник Ж. Сенебье и Н. Соссюр (1779–1804). Мн. открытия в Б. и медицине 18 в. делались на основании разл. опытов, значение которых стало понятно много позднее. Так, задолго до возникновения вирусологии и иммунологии врачи 18 в. осуществили удачные прививки против оспы (Э. Дженнер, 1798).

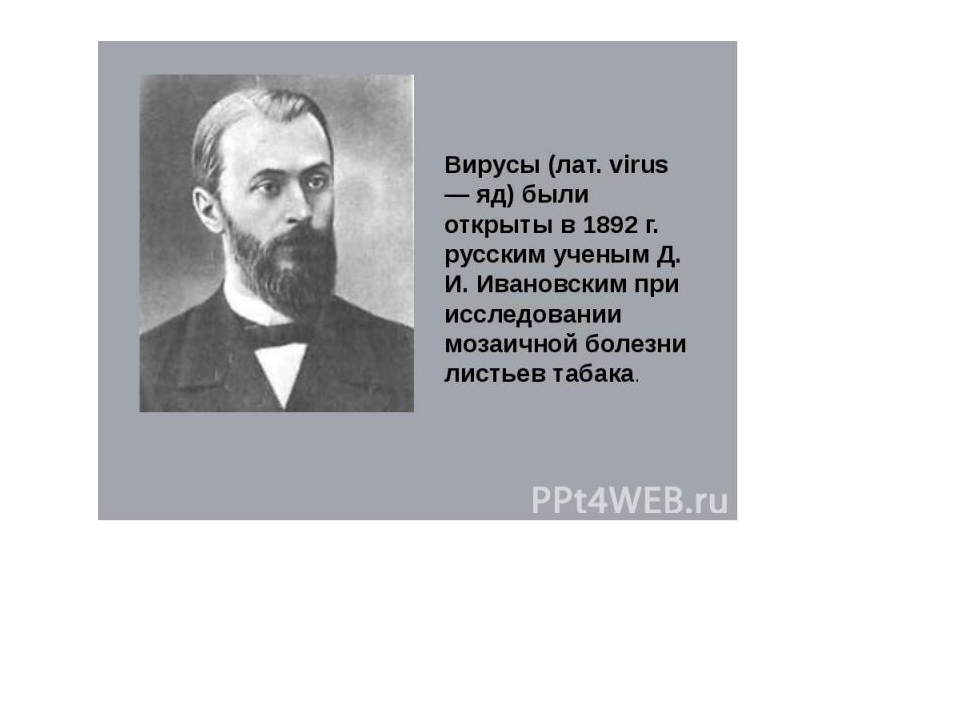

В 19 в. фронт биологич. исследований необычайно расширился. Произошла дальнейшая специализация отд. биологич. дисциплин, возникли новые отрасли знаний. Крупнейшие достижения в области Б. 19 в. – учение о клетке и теория эволюции. Обоснование единства клеточного строения как растительных (М. Шлейден, 1838), так и животных организмов (Т. Шванн, 1839) заложило основу клеточной теории. Ядро клетки описал в 1833 Р. Броун, в 1839 Я. Пуркине дал определение протоплазмы. Нем. ботаник Э. Страсбургер и В. Флемминг подробно описали деление соматических клеток – митоз (1875–1882). Образование половых клеток путём мейоза было открыто Э. ван Бенеденом, Т. Бовери и нем. биологом О. Гертвигом (1883–84). В 1888 В. Вальдейер ввёл термин «хромосома». Клеточная теория сыграла значит. роль в развитии не только цитологии, гистологии, эмбриологии, но и в доказательстве существования одноклеточных организмов – простейших (К. Зибольд, 1848). В 1892 Д. И. Ивановский открыл неклеточную форму жизни – вирусы.

Образование половых клеток путём мейоза было открыто Э. ван Бенеденом, Т. Бовери и нем. биологом О. Гертвигом (1883–84). В 1888 В. Вальдейер ввёл термин «хромосома». Клеточная теория сыграла значит. роль в развитии не только цитологии, гистологии, эмбриологии, но и в доказательстве существования одноклеточных организмов – простейших (К. Зибольд, 1848). В 1892 Д. И. Ивановский открыл неклеточную форму жизни – вирусы.

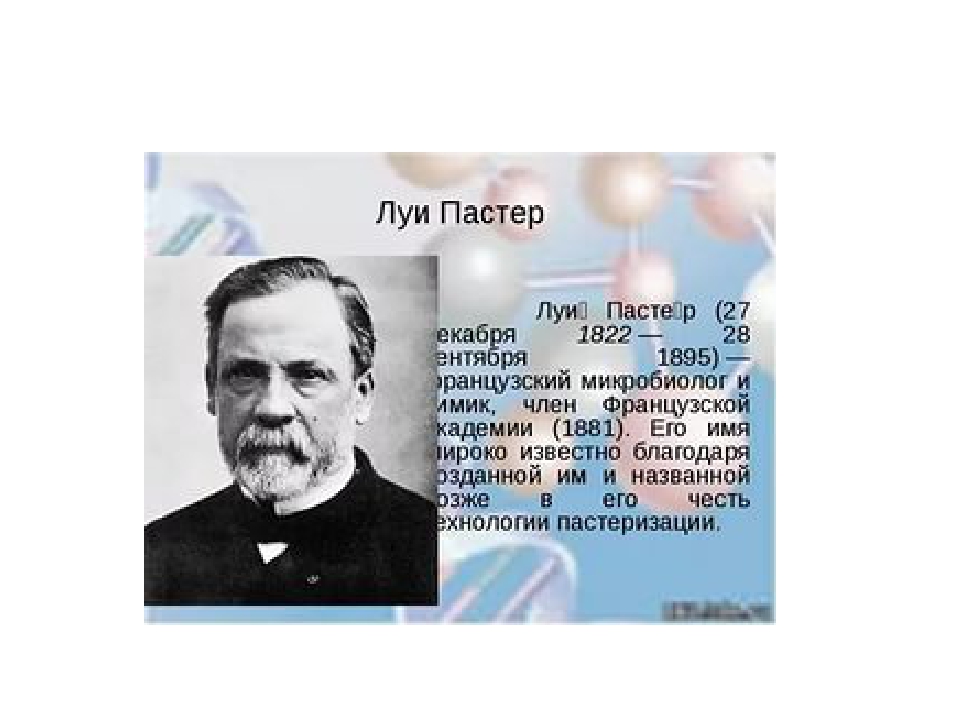

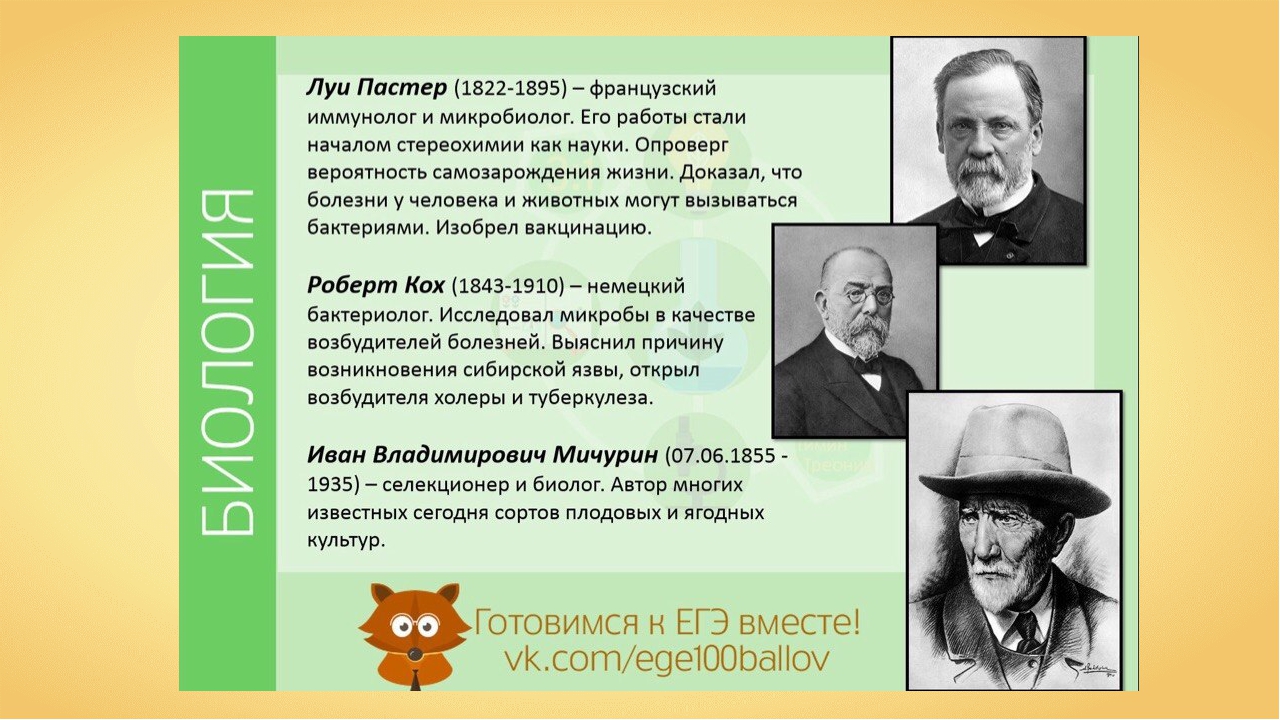

Изучение элементарного состава органич. и неорганич. веществ, физич. и химич. свойств живых и неживых объектов определило дальнейшее развитие Б. и её отд. дисциплин; на новом уровне стала обсуждаться проблема возникновения жизни, специфика этой формы движения материи. Эксперим. и теоретич. работы Н. Соссюра, Ю. Либиха, Ж. Буссенго, нем. ботаника Ю. Сакса, К. А. Тимирязева и ряда др. учёных, заложивших в 19 в. основы физиологии растений и агробиологии, выявили важнейшую роль растений в создании осн. массы органич. вещества на Земле, показали значение отд. химич. элементов и их соединений в питании и дыхании растений, в биологич. круговороте и энергообмене живых систем. Первый синтез органич. вещества (мочевины) из неорганического был выполнен Ф. Вёлером в 1828. Раскрытие химич. природы осн. групп веществ, из которых состоят живые организмы, – углеводов, липидов (жиров), белков и др. – было достигнуто в результате исследований как физиологов, так и химиков, сформировавших новый раздел биологии – биохимию (голл. химик Г. Мульдер, 1837; Ю. Либих и др.). Работы К. Кирхгофа (1814), франц. химиков А. Пайена и Ж. Персо (1833), Л. Пастера (1857–1864), Э. Бухнера (1897) привели к открытию ферментов, становлению энзимологии. Было показано, что процессы брожения, разложения, пищеварения протекают при активном участии микроорганизмов. Велик вклад Л.

массы органич. вещества на Земле, показали значение отд. химич. элементов и их соединений в питании и дыхании растений, в биологич. круговороте и энергообмене живых систем. Первый синтез органич. вещества (мочевины) из неорганического был выполнен Ф. Вёлером в 1828. Раскрытие химич. природы осн. групп веществ, из которых состоят живые организмы, – углеводов, липидов (жиров), белков и др. – было достигнуто в результате исследований как физиологов, так и химиков, сформировавших новый раздел биологии – биохимию (голл. химик Г. Мульдер, 1837; Ю. Либих и др.). Работы К. Кирхгофа (1814), франц. химиков А. Пайена и Ж. Персо (1833), Л. Пастера (1857–1864), Э. Бухнера (1897) привели к открытию ферментов, становлению энзимологии. Было показано, что процессы брожения, разложения, пищеварения протекают при активном участии микроорганизмов. Велик вклад Л. Пастера в развитие микробиологии. Ему удалось также экспериментально опровергнуть теорию самозарождения микроорганизмов и обосновать микробную теорию инфекционных заболеваний, принципы иммунизации. Изучая роль почвенных бактерий, С. Н. Виноградский открыл явление хемосинтеза (1887) – процесс создания органич. веществ не с использованием энергии солнечного света (как при фотосинтезе), а за счёт энергии реакций окисления некоторых неорганич. соединений.

Пастера в развитие микробиологии. Ему удалось также экспериментально опровергнуть теорию самозарождения микроорганизмов и обосновать микробную теорию инфекционных заболеваний, принципы иммунизации. Изучая роль почвенных бактерий, С. Н. Виноградский открыл явление хемосинтеза (1887) – процесс создания органич. веществ не с использованием энергии солнечного света (как при фотосинтезе), а за счёт энергии реакций окисления некоторых неорганич. соединений.

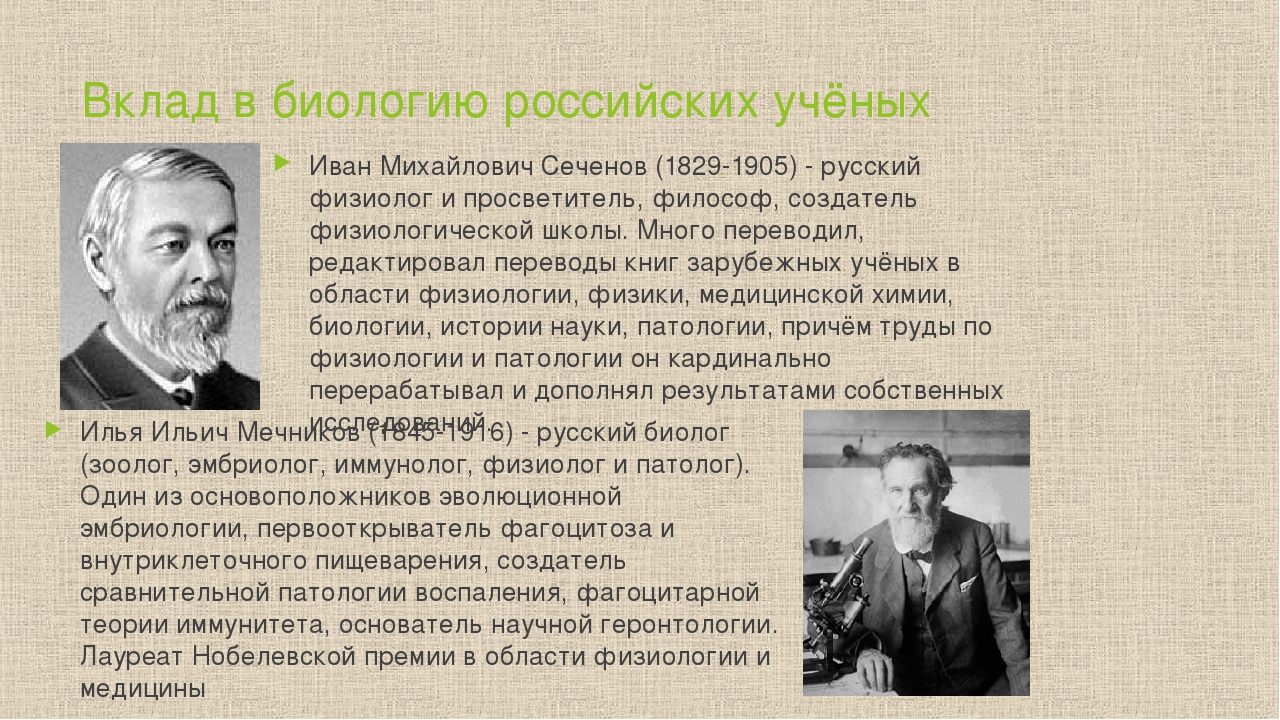

Работами ряда физиологов 19 в. (Ф. Мажанди, П. Флуранс, И. Мюллер, К. Бернар, Г. Гельмгольц, Э. Дюбуа-Реймон, И. М. Сеченов) были раскрыты многие механизмы функционирования нервной системы, желёз внутренней секреции, разл. органов чувств человека и животных. Рационалистич. объяснение этих сложнейших биологич. процессов нанесло сокрушит. удар по витализму, отстаивавшему концепцию особой «жизненной силы». Достижения эмбриологии не ограничивались открытиями половых и соматич. клеток растений и животных, описанием процесса их дробления. К. М. Бэр сформулировал ряд положений сравнит. эмбриологии животных (1828–37), в т. ч. о сходстве ранних стадий онтогенеза, о специализации признаков на конечных этапах эмбриогенеза и др. Эволюц. обоснование этих положений было развито Э. Геккелем (1866) в рамках получившего широкую известность «биогенетич. закона». Зарождение генетики связывают с открытием Г. Менделем (1865) закономерностей наследования отд. признаков у растений. Работы Менделя не привлекли внимания современников, установленные им обобщения были экспериментально подтверждены и оценены позднее.

Достижения эмбриологии не ограничивались открытиями половых и соматич. клеток растений и животных, описанием процесса их дробления. К. М. Бэр сформулировал ряд положений сравнит. эмбриологии животных (1828–37), в т. ч. о сходстве ранних стадий онтогенеза, о специализации признаков на конечных этапах эмбриогенеза и др. Эволюц. обоснование этих положений было развито Э. Геккелем (1866) в рамках получившего широкую известность «биогенетич. закона». Зарождение генетики связывают с открытием Г. Менделем (1865) закономерностей наследования отд. признаков у растений. Работы Менделя не привлекли внимания современников, установленные им обобщения были экспериментально подтверждены и оценены позднее.

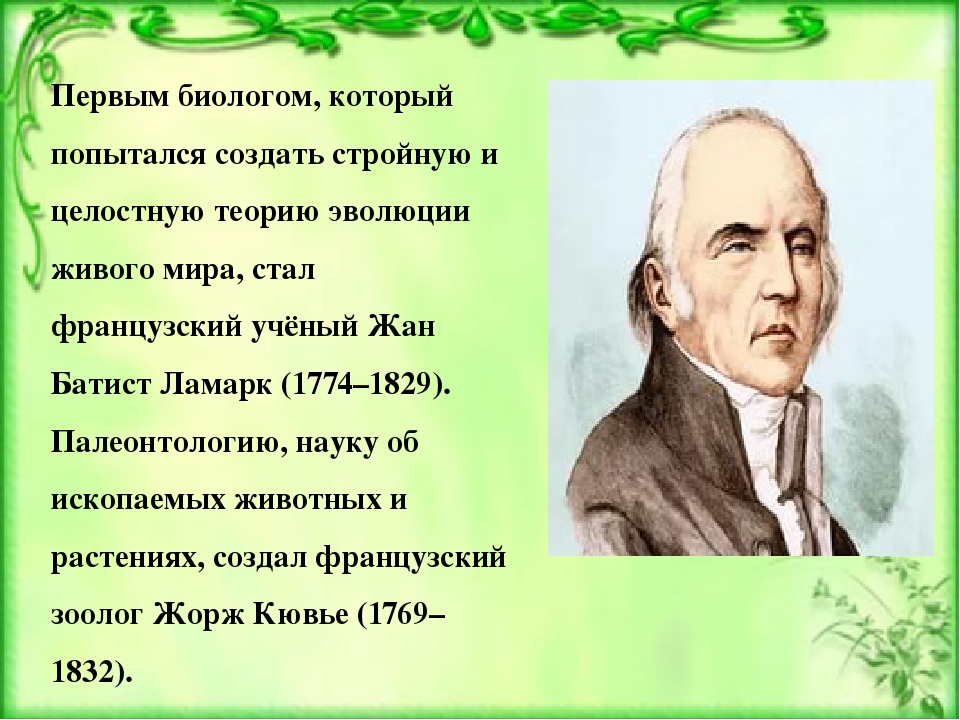

Бурными темпами шло накопление знаний о разнообразии форм жизни на Земле. В результате экспедиционных и музейных исследований ежегодно описывались сотни новых видов животных и растений, формировались богатейшие коллекционные фонды. Это стимулировало развитие систематики, морфологии, сравнит. анатомии, палеонтологии и биогеографии, экологии и теории эволюции. Широкое признание получили работы Ж. Кювье, заложившего основы сравнит. анатомии, обосновавшего принцип функциональных и морфологич. корреляций, использовавшего для классификации животных морфотипы – «планы строения». Исследования Кювье ископаемых организмов связывают с началом палеонтологии. Придерживаясь доктрины постоянства видов, он объяснял существование вымерших форм мировыми катастрофами. В знаменитом споре (1830) с Э. Жоффруа Сент-Илером, отстаивавшим идею единства строения всех животных, а следовательно эволюции, временную победу одержал Кювье, т. к. тогда ещё не было накоплено достаточно аргументов в пользу эволюционной теории. Идея эволюции Ж. Ламарка, обоснованная наличием у животных некоего внутр.

Это стимулировало развитие систематики, морфологии, сравнит. анатомии, палеонтологии и биогеографии, экологии и теории эволюции. Широкое признание получили работы Ж. Кювье, заложившего основы сравнит. анатомии, обосновавшего принцип функциональных и морфологич. корреляций, использовавшего для классификации животных морфотипы – «планы строения». Исследования Кювье ископаемых организмов связывают с началом палеонтологии. Придерживаясь доктрины постоянства видов, он объяснял существование вымерших форм мировыми катастрофами. В знаменитом споре (1830) с Э. Жоффруа Сент-Илером, отстаивавшим идею единства строения всех животных, а следовательно эволюции, временную победу одержал Кювье, т. к. тогда ещё не было накоплено достаточно аргументов в пользу эволюционной теории. Идея эволюции Ж. Ламарка, обоснованная наличием у животных некоего внутр. стремления к совершенствованию путём наследования благоприобретённых признаков, не получила признания большинства современников. Но всё же его работы стимулировали дальнейший поиск доказательств и причин эволюции видов.

стремления к совершенствованию путём наследования благоприобретённых признаков, не получила признания большинства современников. Но всё же его работы стимулировали дальнейший поиск доказательств и причин эволюции видов.

Развитие биогеографии, учения о широтной и вертикальной зональности жизненных форм связано в 19 в. с именем А. Гумбольдта. Зоогеографич. районирование суши провели англ. зоолог Ф. Склетер (1858–74) и А. Уоллес (1876), флористическое – А. Гризебах (1872), А. Энглер и немецкий ботаник О. Друде (1880–90). Хотя термин «экология» был предложен Э. Геккелем лишь в 1866, наблюдения за жизнью животных и растений велись и раньше, оценивалась также роль отд. видов в природе. Значит. вклад в развитие экологии в 19 в. внесло почвоведение, а также разработка первых принципов охраны природы.

Накопленные факты из области классич. зоологии и ботаники, зарождающихся палеонтологии, биогеографии, экологии, эмбриологии, практика искусственной селекции, представления о прогрессии размножения, борьбе за существование, естественном отборе легли в основу теории эволюции (1859) Ч. Дарвина (в конспективном виде эти взгляды были изложены Дарвином одновременно с А. Уоллесом в 1858). Эволюционная теория стала краеугольной консолидирующей доктриной всей Б., развиваясь сама и способствуя становлению отд. дисциплин. Блестящим подтверждением идеи эволюции явились открытия ископаемых предков человека, ряда промежуточных форм между некоторыми классами животных, построения геохронологич. шкалы, филогенетич. рядов мн. групп животных и растений.

зоологии и ботаники, зарождающихся палеонтологии, биогеографии, экологии, эмбриологии, практика искусственной селекции, представления о прогрессии размножения, борьбе за существование, естественном отборе легли в основу теории эволюции (1859) Ч. Дарвина (в конспективном виде эти взгляды были изложены Дарвином одновременно с А. Уоллесом в 1858). Эволюционная теория стала краеугольной консолидирующей доктриной всей Б., развиваясь сама и способствуя становлению отд. дисциплин. Блестящим подтверждением идеи эволюции явились открытия ископаемых предков человека, ряда промежуточных форм между некоторыми классами животных, построения геохронологич. шкалы, филогенетич. рядов мн. групп животных и растений.

В 19 в. формировалось науч. сообщество биологов, открывались новые лаборатории, биостанции, резко возросло число периодич. изданий, в т. ч. «Annales des sciences naturalles» (1824, Франция), «Бюллетень Московского общества испытателей природы» (1829, Россия), «Magazine of Natural History» (1828, Великобритания, с 1867 «Journal of Natural History»), «Zeitschrift für Biologie» (1865–1915, Германия), «American Naturalist» (1867, США). Прошли первые междунар. биологич. конгрессы: орнитологический (Вена, 1884), физиологический (Базель, 1889), зоологический (Париж, 1889), генетический (Лондон, 1899), ботанический (Париж, 1900).

изданий, в т. ч. «Annales des sciences naturalles» (1824, Франция), «Бюллетень Московского общества испытателей природы» (1829, Россия), «Magazine of Natural History» (1828, Великобритания, с 1867 «Journal of Natural History»), «Zeitschrift für Biologie» (1865–1915, Германия), «American Naturalist» (1867, США). Прошли первые междунар. биологич. конгрессы: орнитологический (Вена, 1884), физиологический (Базель, 1889), зоологический (Париж, 1889), генетический (Лондон, 1899), ботанический (Париж, 1900).

Биология в 20 в

Здание Дарвиновского музея в Москве. Фото В. С. Шишкина

Бтология 20 в. характеризуется целым рядом выдающихся достижений; среди них – раскрытие механизмов передачи наследств. информации, процессов обмена веществ – от молекулярного до организменного уровня; развитие совр. экологии, теории и практики охраны природы; описание механизмов регуляций осн. функций организма, поддержания гомеостаза живых систем; исследование поведения и процессов коммуникации у животных; изучение факторов и закономерностей эволюции, создание синтетич. теории эволюции. Постоянно пополняя свой арсенал всё более совершенными наблюдениями, Б. в 20 в. развивалась как в направлении специализации (по объектам и задачам), так и в плане организации комплексных исследований. Возросло значение теоретич., концептуальных построений общебиологич. характера. Плодотворным оказалось использование в Б. достижений математики, физики, химии и ряда др. наук.

экологии, теории и практики охраны природы; описание механизмов регуляций осн. функций организма, поддержания гомеостаза живых систем; исследование поведения и процессов коммуникации у животных; изучение факторов и закономерностей эволюции, создание синтетич. теории эволюции. Постоянно пополняя свой арсенал всё более совершенными наблюдениями, Б. в 20 в. развивалась как в направлении специализации (по объектам и задачам), так и в плане организации комплексных исследований. Возросло значение теоретич., концептуальных построений общебиологич. характера. Плодотворным оказалось использование в Б. достижений математики, физики, химии и ряда др. наук.

Подтверждение законов Г. Менделя Э. Чермаком-Зейзенеггом, К. Корренсом, Х. Де Фризом (1900) стимулировало изучение индивидуальной изменчивости и наследственности. В. Иогансеном введены понятия «ген», «генотип», «фенотип», «чистая линия» (1909). Постепенно оформилась хромосомная теория наследственности (Т. Морган, А. Стёртевант, К. Бриджес, Г. Мёллер и др.). Н. И. Вавиловым открыт (1920) закон гомологич. рядов наследств. изменчивости организмов. Появились эксперим. доказательства значения внешних факторов, обусловливающих возникновение наследств. изменений – мутаций (Г. А. Надсон, Г. Мёллер и др., 1925–1928). Н. К. Кольцов сформулировал (1928) принцип матричного синтеза биополимеров. Дальнейший прогресс в изучении механизмов передачи наследств. информации связан с развитием биохимии и молекулярной Б. Хотя нуклеиновые кислоты были открыты И. Ф. Мишером в 1868, а название для этого класса соединений предложено нем. анатомом и гистологом Р. Альтманом в 1889, доказательства наличия генетич. информации в молекуле ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) были получены лишь в 1944 амер.

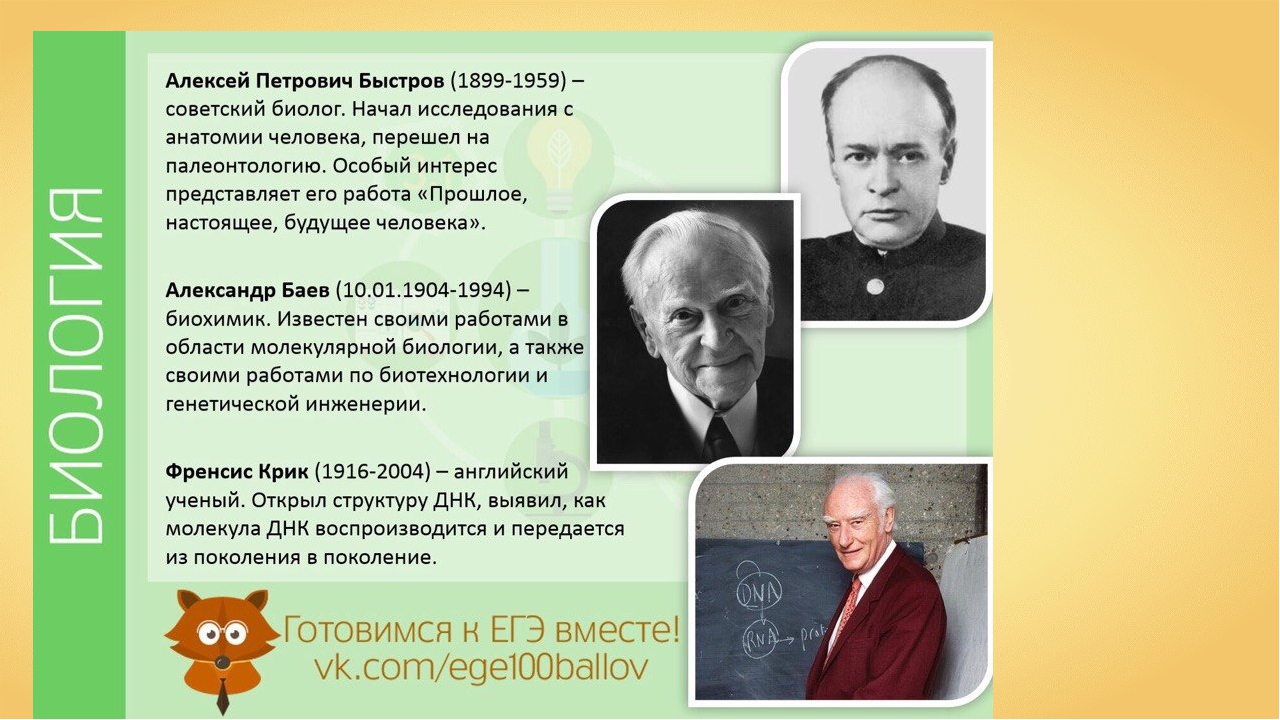

В. Иогансеном введены понятия «ген», «генотип», «фенотип», «чистая линия» (1909). Постепенно оформилась хромосомная теория наследственности (Т. Морган, А. Стёртевант, К. Бриджес, Г. Мёллер и др.). Н. И. Вавиловым открыт (1920) закон гомологич. рядов наследств. изменчивости организмов. Появились эксперим. доказательства значения внешних факторов, обусловливающих возникновение наследств. изменений – мутаций (Г. А. Надсон, Г. Мёллер и др., 1925–1928). Н. К. Кольцов сформулировал (1928) принцип матричного синтеза биополимеров. Дальнейший прогресс в изучении механизмов передачи наследств. информации связан с развитием биохимии и молекулярной Б. Хотя нуклеиновые кислоты были открыты И. Ф. Мишером в 1868, а название для этого класса соединений предложено нем. анатомом и гистологом Р. Альтманом в 1889, доказательства наличия генетич. информации в молекуле ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) были получены лишь в 1944 амер. исследователями О. Эйвери, К. Мак-Леодом и М. Маккарти. Структуру ДНК в виде двойной спирали, в которой отд. нити соединены комплементарно посредством четырёх азотистых оснований, обосновали в 1953 Ф. Крик и Д. Уотсон. Это открытие способствовало в дальнейшем разгадке молекулярных основ важнейших свойств живых систем (в т. ч. наследственности), таких необходимых процессов жизнедеятельности, как биосинтез белков. Исследовалась роль отд. аминокислот, ферментов, др. соединений и структур, обеспечивающих обмен веществ и энергии, рост и дифференцировка клеток животных, растений и микроорганизмов. Был осуществлён искусственный синтез генов и белков. Крупнейшим достижением в этой области стала расшифровка генома человека. 2-я пол. 20 в. – период интенсивного изучения глубинных, молекулярных основ биологич. процессов с помощью широкого арсенала методов химии и физики.

исследователями О. Эйвери, К. Мак-Леодом и М. Маккарти. Структуру ДНК в виде двойной спирали, в которой отд. нити соединены комплементарно посредством четырёх азотистых оснований, обосновали в 1953 Ф. Крик и Д. Уотсон. Это открытие способствовало в дальнейшем разгадке молекулярных основ важнейших свойств живых систем (в т. ч. наследственности), таких необходимых процессов жизнедеятельности, как биосинтез белков. Исследовалась роль отд. аминокислот, ферментов, др. соединений и структур, обеспечивающих обмен веществ и энергии, рост и дифференцировка клеток животных, растений и микроорганизмов. Был осуществлён искусственный синтез генов и белков. Крупнейшим достижением в этой области стала расшифровка генома человека. 2-я пол. 20 в. – период интенсивного изучения глубинных, молекулярных основ биологич. процессов с помощью широкого арсенала методов химии и физики. Достижения биохимии, биофизики, др. родственных дисциплин физико-химич. Б. стали использоваться в интерпретации данных и обобщений классич. направлений общей Б. – от систематики до физиологии. Б. становилась качественно новой наукой, открытия которой не только обеспечили прорыв естествознания на новый уровень понимания осн. процессов, лежащих в основе существования всех форм живой материи, но и создали предпосылки для управления этими процессами. Были расшифрованы химич. структуры осн. классов природных соединений – биополимеров (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, смешанные биополимеры), липидов и низкомолекулярных биорегуляторов (витамины, гормоны, антибиотики и др.). Ещё в нач. 20 в. работы на стыке Б. и медицины привели к открытию витаминов (К. Функ, 1912) и антибиотиков, в т. ч. пенициллина (А. Флеминг, 1929).

Достижения биохимии, биофизики, др. родственных дисциплин физико-химич. Б. стали использоваться в интерпретации данных и обобщений классич. направлений общей Б. – от систематики до физиологии. Б. становилась качественно новой наукой, открытия которой не только обеспечили прорыв естествознания на новый уровень понимания осн. процессов, лежащих в основе существования всех форм живой материи, но и создали предпосылки для управления этими процессами. Были расшифрованы химич. структуры осн. классов природных соединений – биополимеров (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, смешанные биополимеры), липидов и низкомолекулярных биорегуляторов (витамины, гормоны, антибиотики и др.). Ещё в нач. 20 в. работы на стыке Б. и медицины привели к открытию витаминов (К. Функ, 1912) и антибиотиков, в т. ч. пенициллина (А. Флеминг, 1929). Удалось обнаружить вирусы бактерий – бактериофаги (англ. микробиолог Ф. Туорт, 1915; Ф. Д’Эрелль, 1917). Дальнейшее развитие получила иммунология, основы которой были заложены в работах Л. Пастера, И. И. Мечникова, П. Эрлиха и др. ещё в кон. 19 в. В 1900 К. Ландштейнер выявил группы крови у людей, а в 1940 – резус-фактор. В 1930 В. А. Энгельгардт открыл процесс окислительного (дыхательного) фосфорилирования.

Удалось обнаружить вирусы бактерий – бактериофаги (англ. микробиолог Ф. Туорт, 1915; Ф. Д’Эрелль, 1917). Дальнейшее развитие получила иммунология, основы которой были заложены в работах Л. Пастера, И. И. Мечникова, П. Эрлиха и др. ещё в кон. 19 в. В 1900 К. Ландштейнер выявил группы крови у людей, а в 1940 – резус-фактор. В 1930 В. А. Энгельгардт открыл процесс окислительного (дыхательного) фосфорилирования.

Параллельно с анализом молекулярных основ наследственности велись исследования и других факторов, определяющих индивидуальное развитие. Х. Шпеманом в 1901 открыто явление эмбриональной индукции. Корреляционными системами регуляторного характера (эпигенетич. системы), обеспечивающими целостность живых организмов, занимались И. И. Шмальгаузен (1938), англ. биолог К. Уоддингтон (1940) и др. В 20 в. были описаны мн. гормоны, установлены принципы гормональной регуляции функций организма, произошло становление эндокринологии (япон. химик Дж. Такамине, амер. учёный Т. Олдрич, 1901; англ. физиолог У. Бейлисс, Э. Старлинг, 1902), осуществлён искусственный синтез ряда гормонов. Существенный вклад в исследование нервной системы, её структуры и механизмов функционирования внесли физиологи (И. П. Павлов, Ч. Шеррингтон и др.), выявив природу рефлексов, сигнальных систем, координационных, функциональных центров в головном и спинном мозге. Эволюц. принципы применительно к физиологии нервной системы развил Л. А. Орбели, обосновавший значение функциональных перестроек высшей нервной деятельности в фило- и онтогенезе, предложивший общую концепцию функциональной эволюции. Изучение мн. процессов, проходящих в нервной системе, велось на стыке физиологии, биохимии, биофизики. Столь же комплексно проводились работы по раскрытию законов фотосинтеза (М. С. Цвет, Р. Вильштеттер, Р.

химик Дж. Такамине, амер. учёный Т. Олдрич, 1901; англ. физиолог У. Бейлисс, Э. Старлинг, 1902), осуществлён искусственный синтез ряда гормонов. Существенный вклад в исследование нервной системы, её структуры и механизмов функционирования внесли физиологи (И. П. Павлов, Ч. Шеррингтон и др.), выявив природу рефлексов, сигнальных систем, координационных, функциональных центров в головном и спинном мозге. Эволюц. принципы применительно к физиологии нервной системы развил Л. А. Орбели, обосновавший значение функциональных перестроек высшей нервной деятельности в фило- и онтогенезе, предложивший общую концепцию функциональной эволюции. Изучение мн. процессов, проходящих в нервной системе, велось на стыке физиологии, биохимии, биофизики. Столь же комплексно проводились работы по раскрытию законов фотосинтеза (М. С. Цвет, Р. Вильштеттер, Р. Вудворд и др.), в области физиологии дыхания, роста, дифференцировки и ряда др. функций растит. организмов. Расширение исследований разл. форм поведения животных, развития наследственно детерминированных и приобретённых путём научения стереотипов, изучение систем и механизмов коммуникаций в живой природе привели в 20 в. к формированию спец. биологич. дисциплины – этологии (К. Лоренц, Н. Тинберген, К. Фриш и др.).

Вудворд и др.), в области физиологии дыхания, роста, дифференцировки и ряда др. функций растит. организмов. Расширение исследований разл. форм поведения животных, развития наследственно детерминированных и приобретённых путём научения стереотипов, изучение систем и механизмов коммуникаций в живой природе привели в 20 в. к формированию спец. биологич. дисциплины – этологии (К. Лоренц, Н. Тинберген, К. Фриш и др.).

Ботаники и зоологи продолжали не только описывать и систематизировать новые виды организмов, число которых вместе с открытыми микроорганизмами приблизилось к 1,5 млн. (к кон. 19 в. было известно ок. 400 тыс. видов). Представители этих биологич. дисциплин способствовали дальнейшему развитию эволюционной теории и становлению экологии. Значит. влияние на развитие экологии оказали труды амер. зоолога и эколога В. Шелфорда (1907–13), Г. Ф. Морозова, амер. эколога Р. Чепмен (представление о биотич. потенциале и сопротивлении среды, 1928), Ч. Элтона, Д. Н. Кашкарова, В. Н. Сукачёва (учение о биогеоценозе) и др. Были проанализированы внешние и внутренние факторы, определяющие динамику популяций, структуру сообществ, их смену в пространстве и времени, исследованы цепи питания, трофич. уровни, закономерности формирования биологич. продукции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Взаимосвязи живого и неживого компонентов природных комплексов исследовали почвоведы, гидробиологи, лесоведы, представители др. специальностей. Экологи сформулировали рациональные принципы эксплуатации природных ресурсов, указали на антропогенные причины мн. форм деградации экосистем, вымирания разл. видов живых организмов, предложили обоснованные принципы и способы охраны природы.

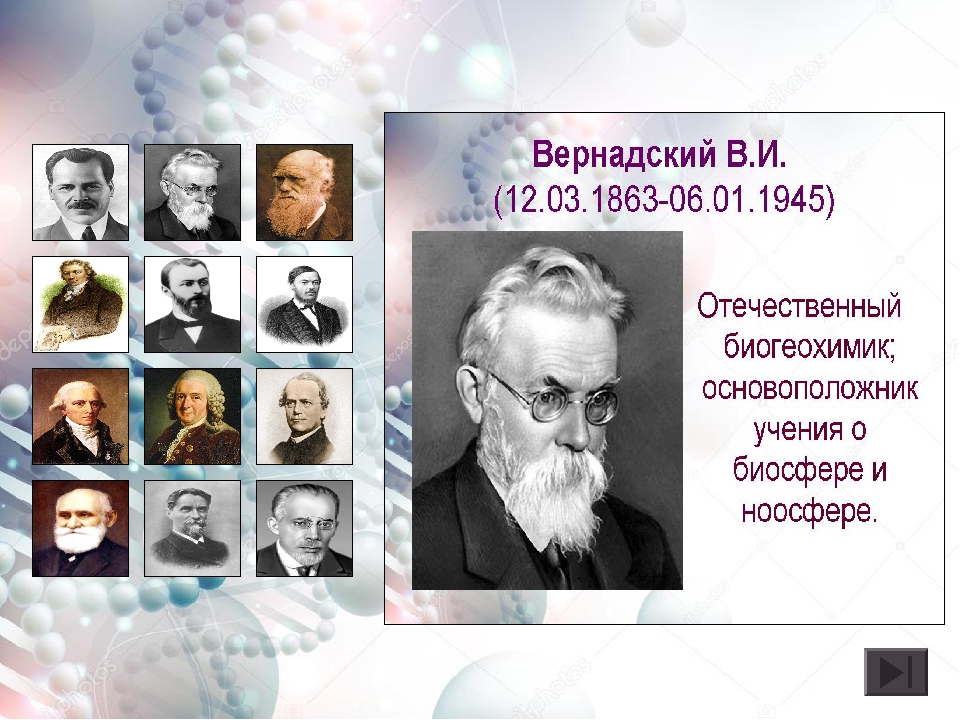

Шелфорда (1907–13), Г. Ф. Морозова, амер. эколога Р. Чепмен (представление о биотич. потенциале и сопротивлении среды, 1928), Ч. Элтона, Д. Н. Кашкарова, В. Н. Сукачёва (учение о биогеоценозе) и др. Были проанализированы внешние и внутренние факторы, определяющие динамику популяций, структуру сообществ, их смену в пространстве и времени, исследованы цепи питания, трофич. уровни, закономерности формирования биологич. продукции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Взаимосвязи живого и неживого компонентов природных комплексов исследовали почвоведы, гидробиологи, лесоведы, представители др. специальностей. Экологи сформулировали рациональные принципы эксплуатации природных ресурсов, указали на антропогенные причины мн. форм деградации экосистем, вымирания разл. видов живых организмов, предложили обоснованные принципы и способы охраны природы. Одним из важных прикладных достижений экологии явилось учение о природной очаговости ряда трансмиссивных заболеваний (клещевого энцефалита, чумы и мн. др.). Существенный вклад в его разработку внесли отеч. учёные, особенно Е. Н. Павловский; благодаря их усилиям была создана широкая сеть эпидемиологич. станций (в т. ч. противочумных). В 1926 В. И. Вернадским предложено целостное учение о биосфере. Деятельность человека стала оцениваться как один из факторов эволюции жизни на Земле.

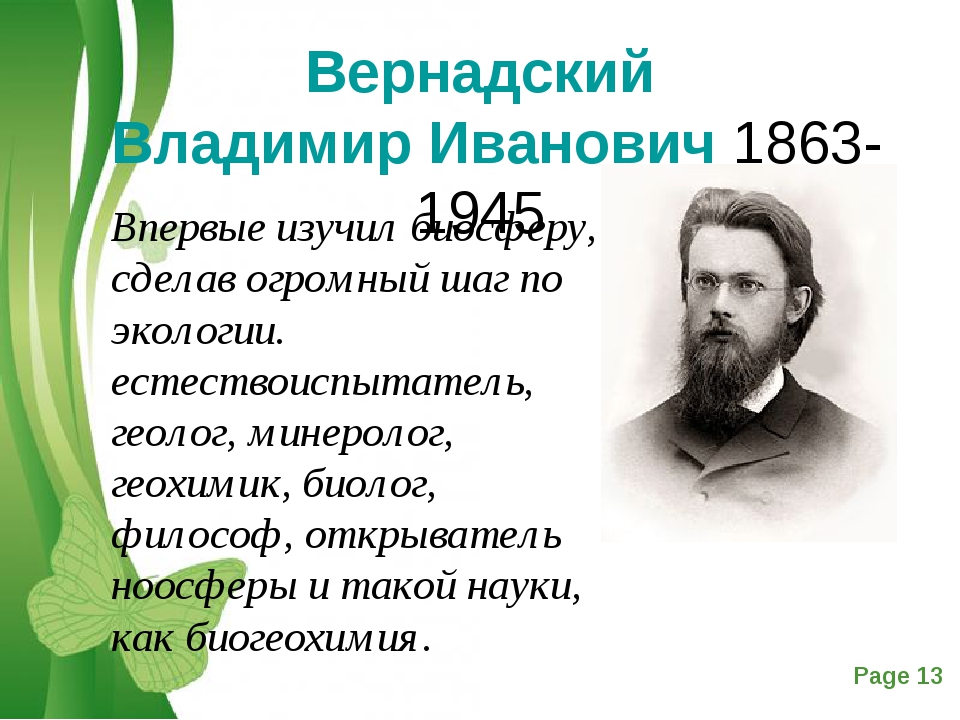

Одним из важных прикладных достижений экологии явилось учение о природной очаговости ряда трансмиссивных заболеваний (клещевого энцефалита, чумы и мн. др.). Существенный вклад в его разработку внесли отеч. учёные, особенно Е. Н. Павловский; благодаря их усилиям была создана широкая сеть эпидемиологич. станций (в т. ч. противочумных). В 1926 В. И. Вернадским предложено целостное учение о биосфере. Деятельность человека стала оцениваться как один из факторов эволюции жизни на Земле.

20 в. ознаменовался не только развитием эволюционной теории, но и неоднократными попытками опровергнуть осн. постулаты дарвинизма. В противовес неутихающей критике дарвинизма (Л. С. Берг, А. А. Любищев и др.) усилиями ряда учёных (Дж. Хаксли, Э. Майр, Дж. Симпсон, И. И. Шмальгаузен и др.), соединивших достижения генетики, морфологии, эмбриологии, популяционной экологии, палеонтологии и биогеографии, в 1930–40-х гг. была предложена синтетич. теория эволюции. Типы биологич. прогресса (ароморфоз, идиоадаптация и др.) описал А. Н. Северцов (1925), роль стабилизирующего отбора выявили И. И. Шмальгаузен (1938) и англ. биолог К. Уоддингтон (1942–53), эволюц. значение колебаний численности исследовалось как в природе, так и в эксперименте (С. С. Четвериков, амер. учёный А. Лотка, В. Вольтерра, Г. Ф. Гаузе и др.). В синтетич. теории эволюции удачно использовался критерий репродуктивной изоляции для видов, размножающихся половым путём. Было доказано, что эволюция ряда видов обусловлена партеногенезом. Открытие молекулярных основ наследственности и дальнейшие исследования в этом направлении привели к описанию примеров кодирования и передачи генетич. информации. Анализ мн. новых фактов традиционно «эволюционных» дисциплин и открытий в области молекулярной Б.

была предложена синтетич. теория эволюции. Типы биологич. прогресса (ароморфоз, идиоадаптация и др.) описал А. Н. Северцов (1925), роль стабилизирующего отбора выявили И. И. Шмальгаузен (1938) и англ. биолог К. Уоддингтон (1942–53), эволюц. значение колебаний численности исследовалось как в природе, так и в эксперименте (С. С. Четвериков, амер. учёный А. Лотка, В. Вольтерра, Г. Ф. Гаузе и др.). В синтетич. теории эволюции удачно использовался критерий репродуктивной изоляции для видов, размножающихся половым путём. Было доказано, что эволюция ряда видов обусловлена партеногенезом. Открытие молекулярных основ наследственности и дальнейшие исследования в этом направлении привели к описанию примеров кодирования и передачи генетич. информации. Анализ мн. новых фактов традиционно «эволюционных» дисциплин и открытий в области молекулярной Б. и смежных наук в скором времени, возможно, приведёт к созданию новой эволюц. парадигмы.

и смежных наук в скором времени, возможно, приведёт к созданию новой эволюц. парадигмы.

Космонавт В. Савиных изучает рост растений на орбитальной станции «Салют-6» (1981). Архив В. С. Шишкина

Значит. успехи были достигнуты в антропологии, особенно в изучении ранних этапов развития человека (Р. Дарт, А. Хрдличка, П. Тейяр де Шарден, Л. Лики и др.): время появления первых представителей рода человек стало оцениваться в промежутке 2,5–1,6 млн. лет назад. Для решения вопроса о возникновении жизни на Земле было предложено неск. гипотез: от возможности заноса из космоса (С. Аррениус, 1895–1903) до процессов постепенных эволюц. преобразований пробионтных земных форм (англ. учёный А. Шефер, 1912; А. И. Опарин, 1924; Дж. Холдейн, 1929). Были выполнены опыты, моделирующие первые этапы возникновения элементарных форм жизни (С. Миллер, 1953, США). Путём сложных расчётов время зарождения жизни на Земле было отнесено к периоду 3,8–3,5 млрд. лет назад. Во 2-й пол. 20 в. Б. вышла за пределы земных проблем: биологич. исследования стали проводиться и в космосе. Потребовалась разработка науч. и практич. базы, обеспечивающей возможность существования живых организмов (в т. ч. человека) в межпланетном пространстве. Изучение этих проблем явилось предметом космич. Б. В ряде областей Б. становится реальной производит. силой, оформляются микробиологич. пром-сть, произ-во биологически активных веществ, др. отрасли биотехнологии.

Миллер, 1953, США). Путём сложных расчётов время зарождения жизни на Земле было отнесено к периоду 3,8–3,5 млрд. лет назад. Во 2-й пол. 20 в. Б. вышла за пределы земных проблем: биологич. исследования стали проводиться и в космосе. Потребовалась разработка науч. и практич. базы, обеспечивающей возможность существования живых организмов (в т. ч. человека) в межпланетном пространстве. Изучение этих проблем явилось предметом космич. Б. В ряде областей Б. становится реальной производит. силой, оформляются микробиологич. пром-сть, произ-во биологически активных веществ, др. отрасли биотехнологии.

Осн. постулаты Б. на всём протяжении её развития были связаны с вопросами мировоззрения, в 20 в. они вышли на уровень и политич. проблем. Однако мн. сложные и неясные положения эволюционной теории (законы наследования, формы борьбы за существование и естественного отбора, ранние этапы эволюции человека и др. ) неоднократно использовались в неблаговидных политич. целях («расовые теории» в нацистской Германии, «творческий дарвинизм» в СССР, оправдание «естественными законами конкуренции» жестокой эксплуатации трудящихся и расслоения общества во многих капиталистических и развивающихся странах). Создание биологич. оружия, проблемы генетич. инженерии и глобального загрязнения окружающей среды поставили, в частности и перед биологами, задачу выработки правительственных, гражданских и межгосударственных мер по защите человечества от негативных последствий указанных и им подобных явлений. В 1-й пол. 20 в. было разработано учение о ноосфере (франц. учёный Э. Леруа, В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден), обосновавшее переход биосферы через антропосферу в ноосферу – сферу разума, минуя глобальные кризисы. Прежде всего благодаря достижениям Б. оказался возможным переход от утилитарного антропоцентризма к экологически обоснованным принципам устойчивого развития, к осознанию уникальности каждого биологич. вида, к обеспечению сохранения всего многообразия жизни на Земле.

) неоднократно использовались в неблаговидных политич. целях («расовые теории» в нацистской Германии, «творческий дарвинизм» в СССР, оправдание «естественными законами конкуренции» жестокой эксплуатации трудящихся и расслоения общества во многих капиталистических и развивающихся странах). Создание биологич. оружия, проблемы генетич. инженерии и глобального загрязнения окружающей среды поставили, в частности и перед биологами, задачу выработки правительственных, гражданских и межгосударственных мер по защите человечества от негативных последствий указанных и им подобных явлений. В 1-й пол. 20 в. было разработано учение о ноосфере (франц. учёный Э. Леруа, В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден), обосновавшее переход биосферы через антропосферу в ноосферу – сферу разума, минуя глобальные кризисы. Прежде всего благодаря достижениям Б. оказался возможным переход от утилитарного антропоцентризма к экологически обоснованным принципам устойчивого развития, к осознанию уникальности каждого биологич. вида, к обеспечению сохранения всего многообразия жизни на Земле.

Основные проблемы и направления современной биологии

Среди множества стоящих перед Б. задач можно выделить неск. основополагающих, от решения которых в ближайшем будущем зависит благополучие, а возможно, и само существование человека и биосферы. Продолжается изучение структуры и функции биополимеров – белков (в т. ч. ферментов), нуклеиновых кислот, полисахаридов, смешанных биополимеров. Установление последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК, расшифровка генома живых организмов становятся возможными при развитии технич. арсенала физико-химич. Б. Использование достижений молекулярной Б. в систематике, в т. ч. в систематике микроорганизмов, а также неклеточных форм жизни – вирусов, позволит разрешить вопросы, связанные с возникновением первых биологич. систем, и, возможно, приведёт к изменению наших представлений о самом феномене жизни, границах, разделяющих живую и неживую материи. Несмотря на то что в 20 в. были открыты мн. закономерности организации и функционирования живых систем на клеточном уровне, механизмы регуляции ряда протекающих в клетке процессов, роль отд. органелл, клеточной мембраны, ядра и цитоплазмы в процессах метаболизма, передачи наследств. информации оставляют широкое поле деятельности для совр. исследователей. Выяснение молекулярных механизмов регуляции функций в целостном организме, транспорта веществ через биологич. мембраны, роли нервных стимулов и разнообразных физиологически активных веществ в процессах, протекающих в клетках, требует знания закономерностей поддержания гомеостаза целостного организма, решения проблем интегративной физиологии. Выявление механизмов дифференцировки клеток, тканей и органов в ходе индивидуального развития организмов, создание стройной теории онтогенеза – одна из ключевых проблем совр. Б. и биологии развития в частности. Особое значение в этой области приобретает изучение стволовых клеток.

Новый этап развития эволюционной теории затронет вопросы соотношения макро- и микроэволюционных преобразований, возможностей моно- и полифилетического происхождения таксонов, критерии прогресса, оценку параллелизмов в эволюции. Новая эволюц. парадигма обеспечит основу для построения естественной (филогенетической) системы живых организмов. Благодаря развитию теории и совр. методов диагностики родство видов и сам критерий этого уровня организации должны получить более чёткое обоснование. Очевидно усиление экологич. и биокибернетич. составляющих эволюц. исследований, связанных с проблемами взаимоотношения разных уровней организации жизни в процессе её эволюции. Особое внимание уделяется оценке средообразующей деятельности живых организмов в процессе их историч. развития. Биологи совм. со специалистами др. областей естествознания продолжат изучение ранних этапов эволюции, причин, условий и форм возникновения жизни на Земле, возможностей существования жизни в космич. пространстве.

Исследование разл. форм поведения и их мотиваций у животных развивается в направлении создания возможностей управления поведением конкретных видов, в т. ч. важных для человека. Особое значение приобретает изучение группового поведения, взаимоотношений особей в популяциях и сообществах. Ожидается значит. прогресс в расшифровке способов коммуникации у животных на уровне звуковых, зрительных, химич. сигналов, электрич. полей и др. Принципы и законы биокоммуникации всё шире используются при изучении самых разных групп организмов, в т. ч. прокариот. Всё это создаёт базу для теоретич. обоснования процессов коммуникации и законов биосоциальности.

Стремительный, неконтролируемый рост населения Земли ставит проблему обеспечения людей пищевыми ресурсами, а также сохранения той среды обитания, которая позволяет получать такие ресурсы и обеспечивает существование самих биологич. объектов. К первоочередным задачам Б. относится повышение продуктивности естественных и искусственных биоценозов, регулирование их устойчивого существования при разл. антропогенных нагрузках, охрана природы и её отд. составляющих, сохранение биологич. разнообразия. Создание искусственных организмов с заранее заданными свойствами (в т. ч. методами генетич. инженерии) требует особого контроля и спец. исследований, т. к. пока малоизвестны последствия интродукции подобных объектов в природные комплексы, их включения в трофические цепи. Данные совр. Б. обеспечат рациональное использование природных ресурсов растит. и животного мира, создадут высокоэкономичные методы аква-, фито- и зоокультуры. Всё большее значение приобретают разл. восстановительные, в т. ч. рекультивационные, технологии, формы экологич. инженерии, в задачу которой входит создание искусственных сообществ и экосистем разного назначения. Сохранение максимального биологич. разнообразия отвечает не только утилитарным целям, но и задачам фундам. науки, среди которых – дальнейшее изучение процесса эволюции, моделирование и прогнозирование будущего развития жизни на Земле. Преодоление антропоцентрического, потребительского сознания, замена его экологическим, биоцентрическим, обеспечивающим вхождение в ноосферу, – также одна из задач Б. При этом особое значение приобретает раскрытие механизмов поддержания устойчивости, целостности разл. уровней организации биологич. систем (от клеточного до биосферного), исследование взаимодействия между ними.

Практическое значение биологии

Пущинский научный центр – крупный комплекс биологических институтов РАН. Фото В. С. Шишкина

Практическое значение биологии традиционно определяется гл. обр. по вкладу в развитие сельского и лесного хозяйства, промыслового использования биоресурсов, а также медицины. Совершенствование селекционной практики на основе законов генетики даёт возможность получать новые, высокопродуктивные сорта растений, породы животных. Знание экологии промысловых видов животных, ценных представителей растит. царства позволяет планировать наиболее адекватные нормы изъятия, не снижающие, а повышающие естеств. продуктивность. Значит. внимание уделяется созданию генетически модифицированных организмов (ГМО), в т. ч. продуктов питания. Их использование, в свою очередь, должно изучаться и контролироваться при помощи самых тщательных биологич. исследований. Продолжают развиваться биологич. методы борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства, ведутся работы по минимизации биоповреждений, совершенствованию профилактики природно-очаговых и паразитарных заболеваний. Достижения молекулярной Б., биохимии, микробиологии и смежных дисциплин позволят бороться с разл. заболеваниями человека на клеточном и субклеточном уровнях. Уже сейчас микробиологич. пром-сть производит мн. необходимые антибиотики, культивирует микроорганизмы, важные для разл. отраслей биотехнологии. На основе биологических знаний решаются проблемы клонирования, генетич. инженерии. Насущными задачами становятся создание режима биобезопасности, борьба с последствиями антропогенных загрязнений (радиоактивные отходы, нефтепродукты, тяжёлые металлы и др.). При компетентном участии биологов оцениваются и проводятся мероприятия по интродукции, реинтродукции, акклиматизации. Использованием достижений Б. для решения инженерных задач и развития техники занимается сравнительно новая отрасль Б. – бионика; её разработки нашли применение в архитектуре и строительстве, в биомеханике, аэро- и гидродинамике, при создании локационных, навигационных, сигнальных систем, в практике дизайна и получения искусственных материалов, сравнимых с природными аналогами.

В 21 в. Б. будет развиваться не только по пути специализации и дифференциации знаний, в чём она уже сейчас превосходит др. области естествознания, но и в направлении комплексности исследования важнейших проблем, синтеза новых теоретич. обобщений. Одна из важнейших методологич. и мировоззренч. задач биологич. науки состоит в оценке специфики и форм взаимодействия биосистем разл. уровней целостности и сложности. Такой системный подход позволит преодолеть проявления как редукционизма, так и телеологич. витализма, ещё встречающиеся среди совр. исследователей. Можно надеяться, что именно биологич. знания помогут человеку достичь гармонии с природой и восстановить экологич. равновесие в окружающей природной среде, обеспечив тем самым устойчивое развитие биосферы.

Научные программы, союзы, учреждения

В разл. странах биологич. исследования ведутся в целом ряде науч. учреждений: в академиях, университетах, институтах, лабораториях, естественно-историч. музеях, на биостанциях. В России координатором исследований в области Б. является Отделение биологич. наук РАН. Важную роль в развитии совр. Б. играет как государственное (напр., Рос. фонд фундам. исследований), так и финансирование со стороны разл. частных фондов и междунар. организаций. Координационные и консолидирующие функции выполняют Междунар. союз биологич. наук, Междунар. союз физиологич. наук, Междунар. союз по биохимии и молекулярной биологии, Междунар. генетич. федерация, Междунар. союз наук о почве, Всемирный союз охраны природы, ЮНЕСКО и др. организации. Биологи объединяются в разл. науч. общества, проводят конгрессы, съезды, тематич. совещания и выставки. Ведутся работы в рамках целого ряда междунар. биологич. программ, в т. ч. «Человек и биосфера», Междунар. геосферно-биосферной программы «Global change» и др. Издаётся большое число специализир. и общебиологич. журналов, сборников, монографий. Расширяется электронная база носителей биологич. информации. Активно ведётся популяризация биологич. знаний, совершенствуется система образования будущих биологов.

Биологи СПбГУ систематизировали все известные случаи удаления генетического материала

Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, опубликованы в журнале Biological Reviews

Считается, что генетический материал в клетках живых организмов чрезвычайно консервативен: это необходимо для передачи генетической информации от поколения к поколению. Изменения в уровне стабильности геномов приводят к необратимым последствиям, связанным с онкологической трансформацией и гибелью живых организмов. Тем не менее, как отметил первый автор статьи, младший научный сотрудник СПбГУ Дмитрий Дедух, существует ряд организмов, для которых удаление генетического материала — привычная ситуация.

Авторы статьи — доцент кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Алла Красикова и младший научный сотрудник лаборатории структуры и динамики клеточного ядра СПбГУ Дмитрий ДедухЭтот феномен был обнаружен у широкого спектра организмов: от одноклеточных до млекопитающих. Так, в частности, удаление генетического материала встречается у инфузорий, различных беспозвоночных (паразитических нематод, копепод, ногохвосток, насекомых кокцид, грибных комариков и многих других) и позвоночных (миног и миксин, у всех известных воробьиных (певчих) птиц и даже у бандикутов, опоссумов и некоторых видов иглистых мышей). Кроме того, это явление наблюдается у межвидовых гибридов растений и животных, а также может вызываться определенными паразитическими элементами, такими как эндосимбиотические бактерии из рода Wolbachia, и некоторыми добавочными хромосомами. Избирательная элиминация генетического материала включает как удаление определенных последовательностей внутри хромосом, так и удаление целых хромосом и даже полного материнского или отцовского набора хромосом. По словам Дмитрия Дедуха, у всех этих животных удаление происходит на определенных стадиях развития и при этом не снижает жизнедеятельность, а, напротив, необходимо для выживания.

Существует ряд организмов, для которых удаление генетического материала — привычная ситуация

«В нашей работе мы описали наиболее известные примеры среди различных групп живых организмов с указанием детальных механизмов, приводящих к удалению части генетического материала. В ранних обзорах многие случаи удаления генетического материала не рассматривались, что делает нашу работу наиболее полным исследованием подобного рода. Мы выяснили, что, несмотря на различия в структуре последовательностей ДНК, предназначенных для удаления, многие случаи удаления характеризуются сходными стадиями, во время которых происходит распознавание, маркирование, пространственное разделение, удаление и деградация генетического материала», — подчеркнула соавтор статьи, доцент СПбГУ Алла Красикова.

Дмитрий Дедух отметил, что проведенное исследование важно для широкого спектра специалистов в различных областях биологии и биомедицины. Понимание процессов удаления генетического материала может быть полезно для решения актуальных проблем сельского хозяйства и аквакультуры. Также полученные данные потенциально могут использоваться в биомедицине, в том числе для лечения заболеваний, связанных с увеличением числа хромосом. Еще одно применение систематизированных в обзоре сведений — это разработка альтернативных методов редактирования геномов и наборов хромосом.

Механизмы элиминации одного из родительских геномов при гибридогенезе на примере зеленых лягушек комплекса Pelophylax esculentus«Несмотря на то, что феномен избирательного удаления генетического материала был открыт более 120 лет назад, в настоящий момент нет полного понимания того, как именно происходит распознавание и удаление последовательностей ДНК у подавляющего большинства живых организмов, которым свойственно это явление. Мы ставим целью показать, что удаление генетического материала представляет собой чрезвычайно распространенный и недооцененный феномен, требующий тщательного изучения», — рассказал Дмитрий Дедух.

Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда «Механизм избирательной элиминации одного из родительских геномов в гаметогенезе межвидовых гибридов комплекса зеленых лягушек» № 20-74-00030 (руководитель — к. б. н. Дмитрий Викторович Дедух)

В обзоре представлены как результаты собственных исследований ученых СПбГУ, выполненных при поддержке гранта Российского научного фонда, так и обобщение результатов работ ведущих специалистов в области избирательной элиминации геномных последовательностей.

Таблица по биологии “Ученые – биологи”

Учёные, их вклад в развитие биологии.

УчёныйЕго вклад в развитие биологии

Гиппократ 470-360 до н.э.

Первый учёный, создавший медицинскую школу. Древнегреческий врач, сформулировал учение о четырёх основных типах телосложения и темперамента, описал некоторые кости черепа, позвонки, внутренние органы, суставы, мышцы, крупные сосуды.

Аристотель

Один из основателей биологии как науки, впервые обобщил биологические знания, накопленные до него человечеством. Создал систематику животных, посвятил многие работы происхождению жизни.

Клавдий Гален

130-200 н.э.

Древнеримский учёный и врач. Заложил основы анатомии человека. Медик, хирург и философ. Гален внёс весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику.

Авиценна 980-1048 г.

Выдающийся учёный в области медицины. Автор многих книг и работ по восточной медицине. Самый известный и влиятельный философ-учёный средневекового исламского мира. От того времени в современной анатомической номенклатуре сохранилось множество арабских терминов.

Леонардо да Винчи 1452-1519

Описал многие растения, изучал строение тела человека, деятельность сердца, зрительную функцию. Сделал 800 точных рисунков костей, мышц, сердца и научно описал их. Его рисунки – первые анатомически верные изображения тела человека, его органов, систем органов с натуры.

Андреас Везалий

1514-1564

Основоположник описательной анатомии. Создал труд «О строении человеческого тела».

Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизированного античного автора. Также исправил ошибку Аристотеля о том, что мужчина имеет 32 зуба, а женщина 38. Классифицировал зубы на резцы, клыки и моляры. Трупы ему приходилось тайно добывать на кладбище, так как в то время вскрытие трупа человека было запрещено церковью.

Уильям Гарвей

Открыл круги кровообращения.

ГАРВЕЙ Уильям (1578-1657), английский врач, основатель современных наук физиологии и эмбриологии. Описал большой и малый круги кровообращения. Заслугой Гарвея,

в частности, является то, что именно он

экспериментально доказал наличие замкнутого

круга кровообращения у человека, частями

которого являются артерии и вены, а сердце –

насосом. Впервые высказал мысль, что «все живое происходит из яйца».

Карл Линней 1707-1778

Линней — создатель единой системы классификации растительного и животного мира, в которой были обобщены и в значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода развития биологической науки. Среди главных заслуг Линнея — введение точной терминологии при описании биологических объектов, внедрение в активное употребление биноминальной (бинарной) номенклатуры, установление чёткого соподчинения между систематическими (таксономическими) категориями.

Карл Эрнст Бэр

Профессор Петербургской медико-хирургической академии. Открыл яйцеклетку у млекопитающих, описал стадию бластулы, изучил эмбриогенез цыпленка, установил сходство эмбрионов высших и низших животных, теорию последовательного появление в эмбриогенезе признаков типа, класса, отряда и т.п. Изучая внутриутробное развитие, установил, что зародыши всех животных на ранних этапах развития схожи. Основатель эмбриологии, сформулировал закон зародышевого сходства (установил основные типы эмбрионального развития).

Жан Батист Ламарк

Биолог, создавший первую целостную теорию эволюции живого мира. Ламарк ввел термин ” биология ” (1802). Ламарку принадлежат два закона эволюции:

1. Витализм. Живыми организмами управляет внутреннее стремление к совершенствованию. Изменения условий сразу вызывают изменения привычек и посредством упражнений соответствующие органы изменяются.

2. Приобретенные изменения наследуются.

Жорж Кювье

Создатель палеонтологии – науки об ископаемых животных и растениях. Автор «теории катастроф»: после катастрофических событий, уничтожавших животных, возникали новые виды, но проходило время, и снова происходила катастрофа, приводившая к вымиранию живых организмов, но природа возрождала жизнь, и появлялись хорошо приспособленные к новым условиям окружающей среды виды, затем снова погибавшие во время страшной катастрофы.

Т.Шванн и М. Шлейден

Основатели клеточной теории: клетка – основная единица строения, функционирования и развития всех живых организмов; клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по своему строению, химическому составу, жизнедеятельности и обмену веществ; размножение клеток происходит путем их деления, в сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым ими функциям и образуют ткани; из тканей состоят органы. Эти положения доказывают единство происхождения всех живых организмов, единство всего органического мира.Ч. Дарвин

1809-1882г.

Создал теорию эволюции, эволюционное учение. Сущность эволюционного учения заключается в следующих основных положениях:

Все виды живых существ, населяющих Землю, никогда не были кем-то созданы.

Возникнув естественным путем, органические формы медленно и постепенно преобразовывались и совершенствовались в соответствии с окружающими условиями.