как устроена геологическая экспедиция в Бурятии

Юлия Шепталина – путешественница со стажем, сноубордистка и геолог из Москвы. Для 34travel она рассказывает о своем опыте поездки в геологическую экспедицию по поиску рудного золота в Бурятию. Чем опасна тайга, как устроен быт в лагере геологов и в чем, собственно, состоит их работа – передаем слово Юлии.

Экспедиция по поиску рудного золота

Так уж сложилось, что моя профессия напрямую связана с путешествиями. Работа в поле для геолога – обычное дело. Многие представители профессии ездят в самые удаленные уголки планеты. Зная это, я решила, что пришло время студентке геологического факультета осваивать, наконец, не только теорию, но и практику. Как только подвернулась возможность отправиться в экспедицию по поиску рудного золота, я, не задумываясь, согласилась.

«Как только подвернулась возможность отправиться в экспедицию по поиску рудного золота, я, не задумываясь, согласилась»

Плюсы таких поездок заключаются в отсутствии каких-либо денежных затрат: как правило, компания оплачивает членам геологической партии проезд до места и обратно. Заработная плата варьируется, но за вахту в целом можно получить вполне достойную сумму, поскольку в зависимости от условий работы существуют различные надбавки. Полевой сезон начинается с конца апреля и заканчивается в сентябре-октябре в зависимости от природных условий.

Заработная плата варьируется, но за вахту в целом можно получить вполне достойную сумму, поскольку в зависимости от условий работы существуют различные надбавки. Полевой сезон начинается с конца апреля и заканчивается в сентябре-октябре в зависимости от природных условий.

Стоит упомянуть, что попасть в поле женщине-геологу крайне тяжело. Даже при условии наличия опыта. Большинство компаний предпочитает не брать девушек, полагая, что работа окажется им не по силам. Так же было и со мной. Пришлось потратить немало сил и времени, чтобы найти вакансию, на которую меня взяли.

Участок, исследуемый партией, в которую мне удалось попасть, находится в самой настоящей тайге на границе Бурятии и Иркутской области, примерно в 300 км от северного окончания Байкала. О связи и уж тем более об интернете можно было только мечтать. Несмотря на мой огромный стаж путешественницы, в России так далеко я еще не забиралась и про Сибирь только в книгах разве что читала.

Тайга

До места участников экспедиции забрасывали вертолетом. Всех, кроме меня. По стечению обстоятельств мне пришлось приехать немного позже, чем всем остальным, поэтому у меня был личный тяжелый, но очень полезный и интересный опыт приезда на участок. В целом от поселка, в который я приехала на поезде, до лагеря я преодолела порядка 130 км: 50 на машине по грунтовой дороге, 70 на моторной лодке (незабываемые эмоции) и еще 9 пешком через лес с рюкзаком за спиной. Все это путешествие заняло два дня. Когда лодка причалила к берегу, начальник партии, который сопровождал меня, сказал, что дорога через тайгу займет 6-7 часов, поэтому мы заночуем на берегу и утром двинемся в путь. У реки нас встретили трое рабочих, которые впоследствии помогли донести вещи до лагеря.

Всех, кроме меня. По стечению обстоятельств мне пришлось приехать немного позже, чем всем остальным, поэтому у меня был личный тяжелый, но очень полезный и интересный опыт приезда на участок. В целом от поселка, в который я приехала на поезде, до лагеря я преодолела порядка 130 км: 50 на машине по грунтовой дороге, 70 на моторной лодке (незабываемые эмоции) и еще 9 пешком через лес с рюкзаком за спиной. Все это путешествие заняло два дня. Когда лодка причалила к берегу, начальник партии, который сопровождал меня, сказал, что дорога через тайгу займет 6-7 часов, поэтому мы заночуем на берегу и утром двинемся в путь. У реки нас встретили трое рабочих, которые впоследствии помогли донести вещи до лагеря.

«До лагеря я преодолела порядка 130 км: 50 на машине по грунтовой дороге, 70 на моторной лодке (незабываемые эмоции) и еще 9 пешком через лес с рюкзаком за спиной»

Как только мы начали наш поход, я поняла, почему на дорогу закладывалось так много времени. Все дело в том, что тайга – это не обычный подмосковный лес, в каких мне доводилось бывать раньше. Тайга – это высокая трава, заболоченная местность, мох, скользкие камни, высокие часто растущие ели, огромное количество поваленных деревьев. Местами пройти возможно только в резиновых сапогах. Все это в совокупности с роем мошек и комаров создают ощущение, что здесь никогда еще не ступала нога человека. Тайга бывает разная, – говорили мне рабочие, уже не первый год выезжающие на вахту в составе геологической партии, – зависит от климата.

Все дело в том, что тайга – это не обычный подмосковный лес, в каких мне доводилось бывать раньше. Тайга – это высокая трава, заболоченная местность, мох, скользкие камни, высокие часто растущие ели, огромное количество поваленных деревьев. Местами пройти возможно только в резиновых сапогах. Все это в совокупности с роем мошек и комаров создают ощущение, что здесь никогда еще не ступала нога человека. Тайга бывает разная, – говорили мне рабочие, уже не первый год выезжающие на вахту в составе геологической партии, – зависит от климата.

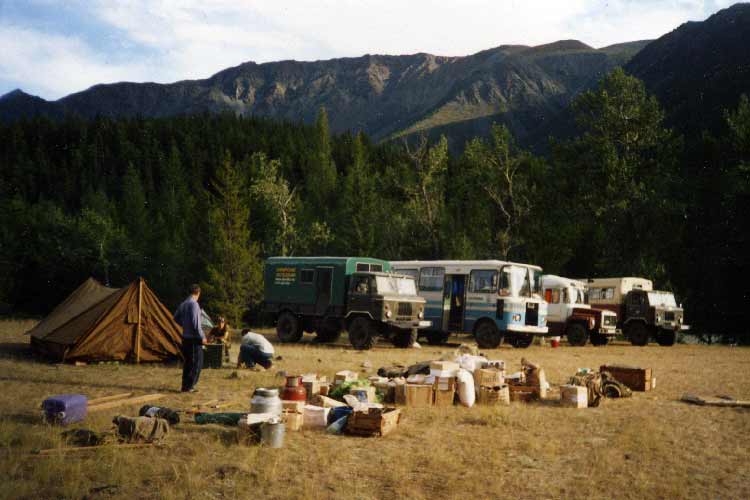

Геологический лагерь

Лагерь представлял собой несколько больших двух- или пятиместных палаток в лесу. Для большего комфорта в каждой из них были сооружены печка, которая спасала холодными ночами, и нары (сконструированные из бревен «кровати»). Одна из палаток играла роль бани. В лагере было также выделено место, чтобы готовить еду. В целом условия проживания были вполне комфортные. В некоторых палатках даже было проведено электричество, и по вечерам горел свет.

Для работы нам выдавали специальную форму, рюкзак, рации, резиновые сапоги, теплую куртку на случай заморозков и всякие расходники вроде рабочих перчаток, поэтому тратиться опять-таки ни на что не пришлось – все за счет компании.

Геологи выполняли три вида работ: геофизические исследования, геологическое картирование и отбор проб для геохимического анализа в лаборатории. Вне зависимости от вида деятельности, каждый день приходилось ходить в пешие маршруты по тайге. Если рассказывать о методах, не сильно углубляясь в теорию, то геофизика – это изучение глубинного строения участка с помощью физических полей (в нашем случае магнитного и электрического). Геохимия – отбор проб (буквально земли) с разных точек, чтобы потом изучить в лаборатории, есть ли в их составе определенные химические элементы. Картирование – моя специальность – это изучение выходящих на поверхность пород и составление карт геологического строения местности. Поскольку это был мой первый опыт работы в подобных экспедициях, картирование практиковали только опытные геологи, в одиночку ходившие в маршруты. Я же вместе с напарником проводила геофизические исследования. Возможность попробовать себя в геофизике ничуть не испугала меня, даже наоборот воодушевила.

Я же вместе с напарником проводила геофизические исследования. Возможность попробовать себя в геофизике ничуть не испугала меня, даже наоборот воодушевила.

Работа геологов

Подъем был ранний – в семь утра повариха громко кричала на весь лагерь: «Здравствуйте! Доброе утро! Страна!», а потом звонко стучала половником по кастрюле. Постепенно вся партия сползалась на завтрак, после которого, собрав все необходимое, геологи и рабочие разбредались по лесу кто куда. Поначалу меня отправили делать магниторазведку с напарником. Тайга не жалеет никого. По дороге ты постоянно спотыкаешься о коряги и поваленные бревна, которые не видно из-за высокой травы, поскальзываешься на камнях и падаешь в бурлящий ледяной ручей. Когда пробираешься через лес, смотришь только себе под ноги.

«Тайга не жалеет никого. По дороге ты постоянно спотыкаешься о коряги и поваленные бревна, поскальзываешься на камнях и падаешь в бурлящий ледяной ручей»

Буквально пары дней хватило, чтобы я вымоталась настолько, что при одной только мысли об очередном предстоящем маршруте слезы сами наворачивались на глаза. Тогда меня отправили заниматься электроразведкой. Профили – прямолинейные участки местности, прорубленные рабочими специально для этих работ – были в разы короче тех, по которым ходили магниторазведчики, поэтому считалось, что этот вид деятельности проще. Несмотря на меньший километраж, работа усложнялась тасканием тяжестей: чтобы произвести электроразведку, нужно было донести до профиля тяжелое оборудование. Круче всего было подниматься на самые верхние профили – оттуда открывался неповторимый вид на местность. Наверху часто были голые камни и ничего не росло, поэтому можно было видеть тайгу как на ладони. Лес сверху казался просто зеленым ковром, стелющимся по горам, а местами вдалеке блестела речка.

Тогда меня отправили заниматься электроразведкой. Профили – прямолинейные участки местности, прорубленные рабочими специально для этих работ – были в разы короче тех, по которым ходили магниторазведчики, поэтому считалось, что этот вид деятельности проще. Несмотря на меньший километраж, работа усложнялась тасканием тяжестей: чтобы произвести электроразведку, нужно было донести до профиля тяжелое оборудование. Круче всего было подниматься на самые верхние профили – оттуда открывался неповторимый вид на местность. Наверху часто были голые камни и ничего не росло, поэтому можно было видеть тайгу как на ладони. Лес сверху казался просто зеленым ковром, стелющимся по горам, а местами вдалеке блестела речка.

В конце дня все возвращались в лагерь, ужинали, а потом бежали в баню. Усталость под вечер накапливалась такая сильная, что душевные разговоры, которыми славятся учебные практики, были редкостью. К счастью, были выходные, когда можно было выспаться и сделать все дела, на которые в рабочее время не хватало сил.

Маршруты были разные по километражу и по сложности. Иногда приходилось пробираться через непроходимые заросли несколько сотен метров вверх по склону, а в другой день путь проходил через болото. За день мы проходили 15-20 км, иногда больше.

Были и свои маленькие радости. На маршрутах можно было поесть ягод – к концу июля появилось много черники и смородины. Рабочие приносили кедровые шишки, обжаривали их или варили. После этого можно было наслаждаться кедровыми орешками. В лесу нередко встречалась всякая живность: бурундуки, глухари, северные олени. Медведи тоже были, но к лагерю они близко не подходили, поэтому увидеть их нам не посчастливилось.

Связи у нас не было, но начальство позаботилось о том, чтобы можно было хотя бы как-то связываться с «большой землей». Почти в километре от лагеря на горе установили спутниковую тарелку и пару раз разрешали с ее помощью выходить в интернет на полчаса. Такое мероприятие не оставляло равнодушным почти никого – все бежали вверх, чтобы не упустить шанс написать или позвонить родным.

В работе был по-настоящему волнующий случай. В один из обычных дней, идя по профилю, наша бригада решила передохнуть и пообедать. Мы, как обычно, развели костер, вскипятили чай и все вчетвером принялись за еду. Пока мы отдыхали, заметили вдали какое-то странное облако. Оно как будто выплывало из-за горы. Спустя пару минут мы поняли, что это столп дыма, а еще через некоторое время стало видно пламя на верхушках елей. Мы мгновенно вызвали лагерь по рации и сообщили об увиденном. Начальник партии сказал, что некоторые наши ребята работают в той стороне, но на связь не выходят, и что он отправил туда несколько человек. Вечером ребята вернулись целые и невредимые, сообщив, что не заметили никакого пожара. Со следующего дня начались обильные дожди, поэтому переживать о тушении не пришлось.

Участок, изучаемый партией, был не единственный. Кроме него необходимо было исследовать еще два, более перспективных. За прошедшее лето партия успела исследовать только два из трех. Первый участок, в работе на котором мне довелось принять участие, оказался не рудоносным, несмотря на то, что попадались аномальные зоны и встречались минералы, ассоциирующие с золотом (пирит и кварц).

«Я боялась, что этот опыт меня сломает»

Когда я только ехала на практику, мне было страшно. Я боялась того, что еду одна, и никто близкий меня не поддержит в случае чего. Я боялась, что будет тяжело общаться с людьми: «А вдруг они по-другому видят мир?» Боялась, что не выдержу столько времени в лесу, что физически будет тяжело. А главное, я боялась, что этот опыт меня сломает.

На самом деле эта поездка дала мне очень многое. Участие в экспедиции не только не сломило меня, а, наоборот, сделало сильнее. Я вынесла из этой практики очень важные для меня вещи, которые помогают мне теперь принимать правильные решения в сложных жизненных ситуациях. Главное, чему я научилась – это ценить то, что имею. Причем даже мелочи, на которые раньше едва ли обращала внимание. Я помню, как радовалась, что иду по асфальту и чувствую твердую землю под ногами, когда вертолет высадил нас на аэродроме. Но еще сильнее я радовалась тому, что дышу. Да, именно дышу. После поля мировосприятие сильно меняется, а чувства резко обостряются. Я очень хорошо запомнила эти моменты и теперь, когда случаются какие-то неприятности, я вспоминаю, как тяжело было в лесу, и как я была счастлива в конце практики. Осознание того, что человек может радоваться тому, что он жив, очень глубоко засело у меня в голове, и научило легко относиться к трудностям.

Я очень хорошо запомнила эти моменты и теперь, когда случаются какие-то неприятности, я вспоминаю, как тяжело было в лесу, и как я была счастлива в конце практики. Осознание того, что человек может радоваться тому, что он жив, очень глубоко засело у меня в голове, и научило легко относиться к трудностям.

А люди везде одинаковые. То есть, конечно, все мы разные, но везде найдутся те, кто поддержит тебя в тяжелую минуту. Никто изначально не настроен к тебе плохо. Вот и в Бурятии люди хорошие, добрые, со своими историями, со своими проблемами, со своей открытой каждому душой. Такие же простые и приветливые, как и в любой другой точке нашей планеты.

Фото: Юлия Шепталина, Сергей Руденко, Евгения Сосновская

Тэги: Россия

Экспедиция геолога Михаила Павлова на Урал (1910-е гг.) и его трагическая судьба — Ураловед

Недавно я размещал статью про пропавшие экспедиции на Урале в XIX веке. В качестве иллюстраций я использовал фотографии из геологической экспедиции М. А. Павлова на Урал в 1910-е годы. Эта экспедиция, к счастью, не пропала, но сама личность М.А. Павлова в какой-то степени тоже оказалась вычеркнута. В этой публикации предлагаю посмотреть все сохранившиеся снимки из экспедиции Павлова по Уралу, а также познакомиться с трагической историей жизни этого человека.

А. Павлова на Урал в 1910-е годы. Эта экспедиция, к счастью, не пропала, но сама личность М.А. Павлова в какой-то степени тоже оказалась вычеркнута. В этой публикации предлагаю посмотреть все сохранившиеся снимки из экспедиции Павлова по Уралу, а также познакомиться с трагической историей жизни этого человека.

Михаил Алексеевич Павлов (1884-1938) – российский геолог и минералог. Он родился 27 мая 1884 года в селе Покровка Бахмутовского уезда Екатеринославской губернии, в многодетной семье горного инженера и дочери унтер-офицера. Большую часть времени семья жила у родителей матери в Царском Селе под Петербургом. В 1905 году Павлов окончил Царскосельский лицей, затем поступил учиться в Санкт‑Петербургский университет. Учась в Царском Селе, Павлов познакомился с Владимиром Юльевичем Визе – будущим исследователем Арктики, выдающимся метеорологом и океанологом.

Ещё во время учёбы в университете, Павлов участвовал в геологических экспедициях. В 1908 году Петербургское общество естествоиспытателей командировало его в качестве коллектора геологической партии на Средний и Северный Урал. Годом позже он работал в Олонецком уезде.

Годом позже он работал в Олонецком уезде.

В 1910–11 годах совместно с В.Ю. Визе организовал экспедицию на Кольский полуостров, изучал геологию и минералогию Хибинского и Ловозерского горных массивов.

В 1912-14 годах вместе с Визе участвовал в уникальной 740‑дневной экспедиции Г.Я. Седова на Северный полюс на шхуне «Святой мученик Фока». Учёные обследовали побережья Баренцева и Карского морей, Новую Землю и Землю Франца‑Иосифа. Многие места были исследованы впервые. Экспедиция пережила две непростые зимовки. Участие в этой экспедиции принесло Павлову известность.

Из-за участия в приполярных и полярных экспедициях он закончил университет только в 1915 году, проучившись там 9 лет. В 1915-16 годы М.А. Павлов работал в Петроградском университете заведующим геологическим кабинетом, а затем ассистентом на кафедре минералогии.

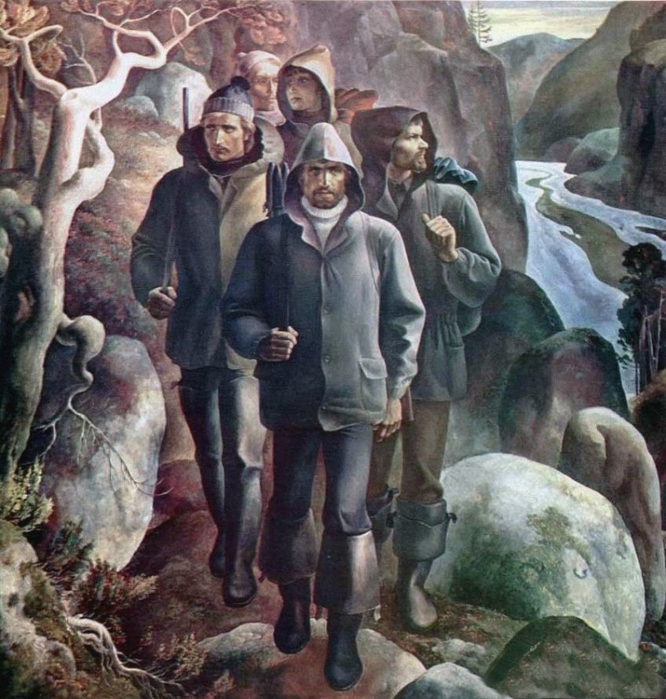

Участники экспедиции с девушками на горе БлагодатьГора Благодать в КушвеУчастники экспедиции по Уралу перед её началомВ 1916 году отдел Земельного Улучшения Министерства земледелия командировал М. А. Павлова в Ферганскую область, в Наманганские горы для геологических исследований. После возвращения он был избран ассистентом по кафедре минералогии в университете и откомандирован в Пермский университет для работы преподавателем. Так Павлов оказался на Урале.

А. Павлова в Ферганскую область, в Наманганские горы для геологических исследований. После возвращения он был избран ассистентом по кафедре минералогии в университете и откомандирован в Пермский университет для работы преподавателем. Так Павлов оказался на Урале.

В должности старшего ассистента по кафедре минералогии в Пермском университете Михаил Алексеевич проработал три неполных года. Летом 1917 года Павлов посетил истоки реки Печоры для сбора петрографического материала и для рекогносцировки возможностей организовать в 1918 году большую геологическую экспедицию в этот район. Из-за вспыхнувшей вскоре Гражданской войны экспедиция не состоялась.

В январе 1919 года Павлов перевёлся из Пермского университета в Екатеринбургский горный институт. Там он занял должность доцента кафедры петрографии и минералогии.

Спасская часовня в селе Юрты близ Павдинского завода. Сейчас стоит в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчестваПавдинский заводТочных сведений об экспедиции Павлова на Северный Урал, фотографии из которой здесь публикую, мне пока разыскать не удалось. Не известна ни точная дата, ни маршрут, ни другие детали этой экспедиции. Может быть это была экспедиция 1908 года, а может одна из экспедиций того периода, когда Павлов жил и работал на Урале. Уважаемые читатели, если вы где-то встречали публикации на эту тему, пожалуйста, сообщите в комментариях.

Не известна ни точная дата, ни маршрут, ни другие детали этой экспедиции. Может быть это была экспедиция 1908 года, а может одна из экспедиций того периода, когда Павлов жил и работал на Урале. Уважаемые читатели, если вы где-то встречали публикации на эту тему, пожалуйста, сообщите в комментариях.

Фотоархив геолога Михаила Алексеевича Павлова со снимками из уральской экспедиции хранится в фондах Приморского государственного объединённого музея имени В.К. Арсеньева. Датировка там указана расплывчато – 1910-е годы.

Путь на Кытлымский прииск через реку БерёзовкуРечка БерёзовкаКытлымский приискПромывка платины на Кытлымском приискеЭкипаж геологов в уральских лесах. Что за пожилая женщина их сопровождала и зачем – неизвестноРека Большой ИовВ начале августа 1919 года в связи с наступлением отрядов Красной Армии Уральский горный институт эвакуировали во Владивосток. Так Павлов поселился на Дальнем Востоке.

Он работал доцентом и «исполняющим обязанности профессора» по кафедре минералогии во Владивостокском политехническом институте. Также преподавал в гимназии, совершал геологические экскурсии по окрестностям.

Также преподавал в гимназии, совершал геологические экскурсии по окрестностям.

После объединения вузов Владивостока в Дальневосточный государственный университет Павлов занял в нём должность профессора по кафедре минералогии. Он воспитал многих дальневосточных геологов.

Михаил Алексеевич Павлов изучал каменноугольные месторождения Дальнего Востока. Почти 10 лет жизни посвятил исследованию Сучанского каменноугольного бассейна.

Участники экспедиции на горе ТылайДорога по склону Косьвинского КамняПлатиновый прииск на склоне горы Косьвинский КаменьРека Лобва. Охотничий домикВ июле 1930 года Павлова отправили на Чукотку для руководства геологическими партиями. После успешного завершения работ договор был продлён и на 1931 год. Путь на Чукотку лежал через Камчатку, куда Павлов отбыл на пароходе. Однако в Петропавловске-Камчатском геолога ждал неприятный сюрприз. При прибытии туда неожиданно для всех его… арестовали.

Павлова доставили в Хабаровск. Там ему и другому геологу Н. Н. Корону предъявили обвинение во вредительстве в угольной промышленности края. Якобы один давал вредительские рекомендации, а другой – их выполнял.

Н. Корону предъявили обвинение во вредительстве в угольной промышленности края. Якобы один давал вредительские рекомендации, а другой – их выполнял.

27 октября 1932 года коллегия ОГПУ постановила:

«Павлова Михаила Алексеевича, Корон Николая Николаевича приговорить к расстрелу с заменой заключением в концлагерь сроком на десять лет, считая срок со дня ареста».

Даже в лагере Михаил Павлов умудрялся приносить пользу для страны. Его отправили на строительство железной дороги на участке Волочаевка – Комсомольск-на‑Амуре. Там он обнаружил признаки марганцевых руд и предположил существование месторождения где-то поблизости. Осенью 1933 года Дальневосточное управление лагерей организовало поисковую партию из 15 заключённых во главе с Павловым. Результаты не заставили себя ждать. Им выделили дополнительное количество людей. Были построены жилые бараки и производственные помещения, велись горно-проходческие и буровые работы, химико-аналитические исследования. Работы продолжались до середины 1936 года, затем были свёрнуты по решению руководства, хотя согласно отчёту Павлова, месторождение могло стать базой марганцевой промышленности Дальнего Востока.

Работы продолжались до середины 1936 года, затем были свёрнуты по решению руководства, хотя согласно отчёту Павлова, месторождение могло стать базой марганцевой промышленности Дальнего Востока.

К тому времени построили и железную дорогу. Геолога Павлова отправили валить лес. Однако годы заключения подкосили здоровье Михаила Алексеевича и работать на лесоповале и выполнять непосильный план он уже физически не мог.

Чтобы избавиться от ненужного «балласта», сфабриковали дело о саботаже и 40 человек, в том числе и Павлова, которому ещё приписали контрреволюционную агитацию, приговорили к расстрелу.

Михаила Алексеевича Павлова расстреляли 4 июня в подвале городской тюрьмы Хабаровска.

Всем сорока приговорённых предстояло пройти через жуткий конвейер: приговорённому к казни палачи давали в руки дощечку с выведенной мелом фамилией, ставили к стенке, фотографировали для отчёта, забирали дощечку и расстреливали. Только представьте, каково ни в чём не повинным людям было ждать свою очередь…

Только представьте, каково ни в чём не повинным людям было ждать свою очередь…

Сохранилась последняя фотография Павлова за мгновение до убийства.

В 1957 году Павлова признали незаконно осуждённым и полностью реабилитировали по обоим делам. Посмертно… Такая вот печальная история. И таких в нашей стране – множество.

Ещё в 1913 году именем Павлова были названы гора и ледник на Новой Земле, а также озеро на острове Джексона на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В остальном имя этого человека, любившего свою страну и отдавшего себя науке, фактически забыто.

Павел Распопов

Использованная литература:

Википедия

Забытые имена Пермской губернии

Геологическая экспедиция М.А. Павлова

Павлов Михаил Алексеевич

Фотоархив М.А. Павлова – Мировая цифровая библиотека

Читайте также:

- Пропавшая экспедиция на Урале: правда или миф?

- Раскопки курганов в Челябинске на озёрах Смолино и Синеглазово

- Непростой сплав экспедиции знаменитого геолога Мурчисона по реке Серебряной

Команды четырех стран приняли участие в молодежной геологической экспедиции «Восточные Саяны-2019»

Завершила работу международная молодежная геологическая экспедиция «Восточные Саяны-2019», посвященная 70-летию геологического факультета Иркутского государственного университета и 100-летию Аршанской средней школы. Как 9 июля 2019 года сообщили в пресс-службе ИГУ, в экспедиции принимали участие команды Иркутской области, Татарстана, Казахстана и Монголии.

Как 9 июля 2019 года сообщили в пресс-службе ИГУ, в экспедиции принимали участие команды Иркутской области, Татарстана, Казахстана и Монголии.

Участниками экспедиции стали юные геологи, студенты и сотрудники вузов Иркутской области, Бурятии, Татарстана, а также Казахстана и Монголии. В течение недели они изучали горные породы и минералы, знакомились с геологическим строением и полезными ископаемыми Тункинской долины, Восточных Саян, отрабатывали навыки ориентирования на местности, отбора образцов горных пород и минералов, проб воды для дальнейших исследований, учились работать с картой и компасом, подготавливали и оформляли учебно-исследовательские работы.

Опорной базой экспедиции выступила Аршанская школа Бурятии. Напомним, что в этом учебном заведении осенью 2017 года открылся филиал школы юных геологов геологического факультета ИГУ. С того времени школа и факультет успешно сотрудничают.

На торжественном открытии участников приветствовали официальные лица: руководитель проекта «Школа юных геологов», заместитель декана геологического факультета ИГУ Светлана Липкина, депутат Народного Хурала Бурятии Николай Дашеев, заместитель руководителя администрации Тункинского района Лариса Богомол, заместитель главы Аршана Бэлигто Замбулаев и другие. Выступили руководители команд-участниц.

Выступили руководители команд-участниц.

Также к собравшимся обратилась директор Аршанской школы Дашима Дамдинова. Она подчеркнула, что проходящая экспедиция — это знаменательное и яркое событие не только для школы, поселка, района и республики:

— Экспедиция дала возможность участникам познакомиться с традициями и обычаями многонациональной России, Казахстана и Монголии, изучить наш край с точки зрения геологии, окунуться в мир науки, тайн недр земли нашей, собрать полевой материал, работать в коллективе, раскрыть свои таланты. Для нас также важно, что это мероприятие дает реальные результаты в продвижении исследовательской деятельности наших школьников.

Отметим, что юные геологи в экспедиции были представлены шестью командами: поселка Аршан, Иркутской области — «Чароит», Татарстана — «Девон», Казахстана — «Геобайт» и «Рудный Алтай», Монголии — «Мунко Сардык».

— Важнейшая наша задача — объединение работы геологических кружков школ разных стран и студентов вузов под эгидой геологического факультета Иркутского государственного факультета. Также важным представляется обмен опытом с представителями Казахстана и Монголии, где хорошо развито молодежное геологическое движение. Уверена, что проведенное мероприятие позволит участникам, особенно юным, отработать геологические профессиональные навыки, а также даст дополнительные знания, уверенность и возможность достойно выступать на олимпиадах разного уровня, конференциях для молодых исследователей, — отметила главный организатор экспедиции Светлана Липкина.

Также важным представляется обмен опытом с представителями Казахстана и Монголии, где хорошо развито молодежное геологическое движение. Уверена, что проведенное мероприятие позволит участникам, особенно юным, отработать геологические профессиональные навыки, а также даст дополнительные знания, уверенность и возможность достойно выступать на олимпиадах разного уровня, конференциях для молодых исследователей, — отметила главный организатор экспедиции Светлана Липкина.

Работа экспедиции делилась на тематические дни, первый посвящался России. Прошли лекции по технике безопасности при проведении полевых геологических работ, о геологическом строении района работ и определении направлений работы экспедиции в Тункинской долине, а также в районе поселка Аршан. Участники сходили в геологический маршрут на место катастрофического селя 2014 года, посидели с гитарой у костра и весь день питались исключительно блюдами традиционной русской кухни.

Второй день стал днем Татарстана. Участники познакомились с национальными традициями этой республики, попробовали себя в мастер-классе по стрельбе из лука на специальном лукодроме под руководством опытного мастера спорта. В научно-учебную часть вошел автобусный геологический маршрут в район потухших вулканов и зону Тункинского разлома, лекция по геологической истории образования озера Байкал и сопредельной территории.

В научно-учебную часть вошел автобусный геологический маршрут в район потухших вулканов и зону Тункинского разлома, лекция по геологической истории образования озера Байкал и сопредельной территории.

День Бурятии ознаменовался мастер-классом по народному танцу-хороводу, который исполняется в кругу по движению солнца и называется ёхор. Экспедиционным мероприятием стал геологический маршрут на Байкал, где участники изучали древнюю историю образования пород фундамента Тункинской долины и Южно-Байкальской впадины.

В день Монголии участники побывали на радиоастрофизической обсерватории «Бадары» Института солнечно-земной физики СО РАН, изучали особенности гидрогеологического строения района работ и условия образования минеральных вод, отрабатывали геологический маршрут с радиометром по реке Кынгырга. Также прошел семинар для преподавательского состава по особенностям написания научно-исследовательских работ со школьниками.

Проверкой на выносливость стал день Казахстана. Школьники и руководители групп, а также некоторые другие участники поднялись по известному туристическому маршруту, одну из вершин в Тункинских гольцах с превышением 2124 м над уровнем моря — пик Любви.

Также прошли день экспедиции и день геологии. Участники освоили такой метод поиска полезных ископаемых как шлиховое опробование, изучали методы диагностики минералов и горных пород, прошли по геологическому маршруту в окрестностях Аршана, во время которого отрабатывали различные практические навыки, разбивали геологический лагерь, а также поработали в творческой лаборатории (читали стихи, эссе, рассказы, представляли фотографии и рисунки по прошедшей экспедиции).

Организаторы международной молодежной геологической экспедиции «Восточные Саяны-2019»: геологический факультет ИГУ, Институт земной коры СО РАН, Аршанская СОШ им. П. М. Билдаева.

геологических экспедиций прошлого

геологическая экспедиция прошлогоhttps://www.travelinggeologist.com/series/geologicalexpeditionsofyore/ Какой бы избитой ни стала ньютоновская аксиома «стоять на плечах гигантов», для геологов это особенно актуально. Большинство наших геологических экспедиций нацелены на основе предыдущих подсказок, данных полевыми геологами прошлого. Будь то история горообразования, ответственная за знаменитое несогласие Джеймса Хаттона на мысе Сиккар, или гималайские экспедиции Хайма Ганссера, замаскированные под буддийского паломника, на их плечах мы стоим, чтобы глубже погрузиться в геологические тайны по всей планете. В этом шоу мы расскажем о приключениях бесстрашных исследователей и геологов, которые заложили основу для полевых исследований, которые мы проводим сегодня. Чт, 29Sep 2022 06:31:00 +0000ru-US© 2021 TravelingGeologist Какой бы избитой не стала аксиома Ньютона «стоять на плечах гигантов», для геологов это особенно актуально. Большинство наших геологических экспедиций нацелены на основе предыдущих подсказок, данных полевыми геологами прошлого. Будь то история горообразования, ответственная за знаменитое несогласие Джеймса Хаттона на мысе Сиккар, или гималайские экспедиции Хайма Ганссера, замаскированные под буддийского паломника, на их плечах мы стоим, чтобы глубже погрузиться в геологические тайны по всей планете. В этом шоу мы расскажем о приключениях бесстрашных исследователей и геологов, которые заложили основу для полевых исследований, которые мы проводим сегодня.

Будь то история горообразования, ответственная за знаменитое несогласие Джеймса Хаттона на мысе Сиккар, или гималайские экспедиции Хайма Ганссера, замаскированные под буддийского паломника, на их плечах мы стоим, чтобы глубже погрузиться в геологические тайны по всей планете. В этом шоу мы расскажем о приключениях бесстрашных исследователей и геологов, которые заложили основу для полевых исследований, которые мы проводим сегодня. Чт, 29Sep 2022 06:31:00 +0000ru-US© 2021 TravelingGeologist Какой бы избитой не стала аксиома Ньютона «стоять на плечах гигантов», для геологов это особенно актуально. Большинство наших геологических экспедиций нацелены на основе предыдущих подсказок, данных полевыми геологами прошлого. Будь то история горообразования, ответственная за знаменитое несогласие Джеймса Хаттона на мысе Сиккар, или гималайские экспедиции Хайма Ганссера, замаскированные под буддийского паломника, на их плечах мы стоим, чтобы глубже погрузиться в геологические тайны по всей планете. В этом шоу мы расскажем о приключениях бесстрашных исследователей и геологов, которые заложили основу для полевых исследований, которые мы проводим сегодня. Выстрел-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлогоhttps://www.travelinggeologist.com/

yesc86ee827-d028-5256-8a36-25e8107b5286https://wordpress.org/?v=5.7.7https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/78919805Геологические экспедиции прошлого Трейлерhttps://www.travelinggeologist .com/podcast/geological-expeditions-of-yore-trailer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-trailer

Вс, 25 октября 2020 г. 00:00:00 +0000http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15700геологические экспедиции прошлого,podcasttrailer1https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10 /Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого Трейлерcleanno1:36Геологические экспедиции прошлого эп.4 – Миман Чангhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore-ep-4- Миман-чанг/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=геологические-экспедиции-прошлого-ep-4-миман-чанг

Вт, 14 декабря 2021 г. 00:00:00 +0000http://www.

Выстрел-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлогоhttps://www.travelinggeologist.com/

yesc86ee827-d028-5256-8a36-25e8107b5286https://wordpress.org/?v=5.7.7https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/78919805Геологические экспедиции прошлого Трейлерhttps://www.travelinggeologist .com/podcast/geological-expeditions-of-yore-trailer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-trailer

Вс, 25 октября 2020 г. 00:00:00 +0000http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15700геологические экспедиции прошлого,podcasttrailer1https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10 /Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого Трейлерcleanno1:36Геологические экспедиции прошлого эп.4 – Миман Чангhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore-ep-4- Миман-чанг/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=геологические-экспедиции-прошлого-ep-4-миман-чанг

Вт, 14 декабря 2021 г. 00:00:00 +0000http://www. travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15785Китайский геолог,геологические экспедиции прошлого,Миман Чанг,подкаст,женщины в науке41https://www.travelinggeologist.com /wp-content/uploads/2020/10/Снимок экрана-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.4 – Миман Чанклинно12:42Геологические экспедиции прошлого эп.8 – Артур Холмсhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore -ep-8-arthur-holmes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-8-arthur-holmes

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15896Китайский геолог,геологические экспедиции прошлого,Миман Чанг,подкаст,женщины в науке81https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.8 – Артур Холмсклинно17:13Геологические экспедиции прошлого эп. 1 – Альфред Вегнерhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore-ep-1-alfred-wegner/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-1- Альфред-Вегнер

http://www.

travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15785Китайский геолог,геологические экспедиции прошлого,Миман Чанг,подкаст,женщины в науке41https://www.travelinggeologist.com /wp-content/uploads/2020/10/Снимок экрана-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.4 – Миман Чанклинно12:42Геологические экспедиции прошлого эп.8 – Артур Холмсhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore -ep-8-arthur-holmes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-8-arthur-holmes

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15896Китайский геолог,геологические экспедиции прошлого,Миман Чанг,подкаст,женщины в науке81https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.8 – Артур Холмсклинно17:13Геологические экспедиции прошлого эп. 1 – Альфред Вегнерhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore-ep-1-alfred-wegner/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-1- Альфред-Вегнер

http://www. travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15643Альфред Вегнер,геологические экспедиции прошлого,тектоника плит,podcastfull11https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot- 2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп. 1 — Альфред Вегнерклинно20:23Геологические экспедиции прошлого эп.2 — Мари Тарп -экспедиции-прошлого-эп-2-мари-тарп

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15645геологические экспедиции прошлого,Мари Тарп,подкаст,women in sciencefull21https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot -2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.2 – Мари Тарпклинно17:58Геологические экспедиции прошлого эп.3 – Элис Уилсонhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore -ep-3-alice-wilson/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-3-alice-wilson

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15648Элис Уилсон, канадский геолог, геологические экспедиции прошлого, подкаст, женщины в науке31https://www.

travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15643Альфред Вегнер,геологические экспедиции прошлого,тектоника плит,podcastfull11https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot- 2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп. 1 — Альфред Вегнерклинно20:23Геологические экспедиции прошлого эп.2 — Мари Тарп -экспедиции-прошлого-эп-2-мари-тарп

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15645геологические экспедиции прошлого,Мари Тарп,подкаст,women in sciencefull21https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot -2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.2 – Мари Тарпклинно17:58Геологические экспедиции прошлого эп.3 – Элис Уилсонhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore -ep-3-alice-wilson/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-3-alice-wilson

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15648Элис Уилсон, канадский геолог, геологические экспедиции прошлого, подкаст, женщины в науке31https://www. travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.3 – Элис Уилсонcleanno16:49Геологические экспедиции прошлого эп.6 – Дж. Тузо Уилсонhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of -yore-ep-6-j-tuzo-wilson/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-6-j-tuzo-wilson

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15675Геологические экспедиции прошлого, Дж. Тузо Уилсон, тектоника плит, подкаст, Wilson cyclefull61https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.6 – Дж. Тузо Уилсонклинно16:40Геологические экспедиции прошлого эп.5 – Джеймс Хаттонhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of -yore-ep-5-james-hutton/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-5-james-hutton

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15677геологические экспедиции прошлого,Джеймс Хаттон,подкаст,Шотландия,Siccar Pointfull51https://www.

travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.3 – Элис Уилсонcleanno16:49Геологические экспедиции прошлого эп.6 – Дж. Тузо Уилсонhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of -yore-ep-6-j-tuzo-wilson/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-6-j-tuzo-wilson

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15675Геологические экспедиции прошлого, Дж. Тузо Уилсон, тектоника плит, подкаст, Wilson cyclefull61https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.6 – Дж. Тузо Уилсонклинно16:40Геологические экспедиции прошлого эп.5 – Джеймс Хаттонhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of -yore-ep-5-james-hutton/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-5-james-hutton

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15677геологические экспедиции прошлого,Джеймс Хаттон,подкаст,Шотландия,Siccar Pointfull51https://www. travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen- Выстрел-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.5 – Джеймс Хаттонклинно17:37Геологические экспедиции прошлого эп.7 – Таня Этуотерhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore -ep-7-tanya-atwater/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-7-tanya-atwater

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15678геологические экспедиции прошлого,тектоника плит,Таня Этуотер,тектоника,женщины в науке71https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.png Геологические экспедиции прошлого эп.7 – Таня Атватерклинно20:16

travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen- Выстрел-2020-09-18-at-11.52.27-AM.pngГеологические экспедиции прошлого эп.5 – Джеймс Хаттонклинно17:37Геологические экспедиции прошлого эп.7 – Таня Этуотерhttps://www.travelinggeologist.com/podcast/geological-expeditions-of-yore -ep-7-tanya-atwater/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geological-expeditions-of-yore-ep-7-tanya-atwater

http://www.travelinggeologist.com/?post_type=podcast&p=15678геологические экспедиции прошлого,тектоника плит,Таня Этуотер,тектоника,женщины в науке71https://www.travelinggeologist.com/wp-content/uploads/2020/10/ Скриншот-2020-09-18-at-11.52.27-AM.png Геологические экспедиции прошлого эп.7 – Таня Атватерклинно20:16 Полевые экспедиции | Инициатива по структурному диагенезу

Полевые работы и полевые поездки Поддержка исследовательской инициативы

Фотогалереи избранных полевых работ и полевых поездок.

- Нажмите на изображение, чтобы увидеть серию фотографий с полевых работ .

Это ни в коем случае не полный перечень полевых работ программы или активных в настоящее время полевых исследований. Руководства по эксплуатации см. на веб-сайте FRAC или свяжитесь с нами.

Краткий обзор того, где мы работаем, см. на странице полевых исследований.

Свяжитесь со Стивом Лаубахом для получения дополнительной информации.

Полевая кампания 2018 г., Юта и Вайоминг

| Текущие исследования: время разрушения и пространственное расположение Связанный документ: Ван, К., Лаубах, С.Е., Фолл., А., 2018 г. Раскрытие истории сверхглубоких трещин в осадочных бассейнах (доп. абс.). 14-я Панамериканская конференция по текущим исследованиям флюидных включений, Хьюстон, Техас, тезисы с программой; Фолл, А., изд., 103-104. | вид Форстнер, С.Р., Лаубах, С.Е., Фолл., А., 2018. Эволюция деформации в зоне повреждения разлома Бак-Маунтин, кембрийский песчаник Флэтхед, хребет Тетон, Вайоминг (расшир. |

Полевая экспедиция 2018, Оман

| Текущие исследования: Пространственное расположение разломов и трещин Связанная статья: Марретт Р., Гейл Дж.Ф.В., Гомес Л., Лаубах С.Е., 2018. Корреляционный анализ расположения трещин в пространстве. Журнал структурной геологии 108. doi.org/10.1016/j.jsg.2017.06.012 | вид |

Полевая экспедиция 2017 г., Западный Техас

| Незавершенные исследования: естественные и гидравлические трещины Связанная статья: Lee, H.P., Razavi, O., Olson, J.E., 2018. Взаимодействие гидроразрыва с зацементированной естественной трещиной: трехмерный анализ методом дискретных элементов. Конференция SPE по технологиям гидроразрыва пласта, The Woodlands. |

Полевая экспедиция, Западный Вайоминг, 2016 г.

| Текущие исследования: разломы, трещины и диагенез

Связанная статья: Лаубах, С.Э., Фолл, А., Копли, Л.К., Марретт, Р., Уилкинс, С., 2016 г., Создание и сохранение трещинной пористости в складке Ларамид с вовлечением фундамента, Пограничная формация верхнего мела, Бассейн Грин-Ривер, Геологический журнал США. дои: 10.1017/S0016756816000157 | вид |

Полевая экспедиция, 2016 Таримская котловина и Тянь-Шань / Разломы

| Текущие исследования: Инициатива по трещиноватым карбонатам Связанная статья: Укар, Э. и Лаубах, С.Э., 2016 г., Син- и посткинематические текстуры цемента в трещиноватых карбонатных породах: данные расширенной катодолюминесцентной визуализации, Тектонофизика, т. |

Полевые исследования, 2015 г. Аргентина / Складки, разломы и трещины

| Ведущиеся исследования: Сланец

Связанная статья: Укар, Э., Лопес, Р.Г., Лаубах, С.Е., Гейл, Дж.Ф.В., Манседа, Р. и Марретт, Р., 2017. Микротрещины в параллельных пластам жилках (говядина) как предикторы вертикальной макротрещины в сланцах: формация Вака Муэрта, складчато-надвиговый пояс Агрио, Аргентина. Южноамериканский журнал наук о Земле 79, 152-169. doi.org/10.1016/j.jsames.2017.07.015 | вид |

Полевая экспедиция, 2014 Северные Тетоны / Складки и Разломы

| Текущие исследования: эволюция складок с участием фундамента

Связанная статья: Хукер, Дж. Н., Ларсон, Т., Икин, А., Лаубах, С.Е., Эйххубль, П., Фолл, А., Марретт, Р., 2015, Разрыв и поток жидкости в суб- песчаник декольте; или течь в подвале. |

Полевая поездка, 2015 г. Трещиноватые скалы Центрального Техаса

| Ежегодное собрание 2015 г.: Проблемы прогнозирования переломов Связанная статья: Гейл, Дж. Ф. В., Лаубах, С. Э., Олсон, Дж. Э., Эйххубль, П., и Фолл, А., 2014, Естественные трещины в сланцах: обзор и новые наблюдения. Бюллетень AAPG, т. 98, нет. 11, с. 2165-2216. дои: 10.1306/08121413151 | вид |

Полевое исследование, 2015 г., Япония / Vein Arrays

- Совместное полевое исследование при поддержке NSF.

Полевой симпозиум, 2014 г. Разломы, трещины и диагенез, Юта-Невада

| Текущие исследования: разломы, трещины и диагенез

Связанная статья: Alzayer, Y. |

Полевая экспедиция, 2013 Карбонат и Карст, Вайоминг

| Текущие исследования: Инициатива по трещиноватым карбонатам Документ по теме: Хукер, Дж. Н., Гомес, Л. А., Лаубах, С. Э., Гейл, Дж. Ф. У. и Маррет Р., 2012 г., Влияние диагенеза (отложения цемента) во время раскрытия трещины на масштабирование размера апертуры трещины в карбонатных породах. В Garland, J., J.E. Neilson, S.E. Лаубах и К. Дж. Уидден (ред.) Достижения в области разведки карбонатов и анализа резервуаров, Лондонское геологическое общество Специальные публикации 370, с. 187-206. дои: 10.1144/SP370.9. | посмотреть в издательстве |

Полевая экспедиция, 2012–2013 гг.

Перспективы исследования трещин, Южная Георгия/Антарктический полуостров

Перспективы исследования трещин, Южная Георгия/Антарктический полуостров | Текущие исследования: темпы роста массива жилок

Связанная статья: Ландер Р.Х. и Лаубах С.Е., 2015 г., Анализ скорости роста и уплотнения трещин на основе модели кварцевой цементации в трещиноватых песчаниках. Бюллетень Геологического общества Америки , т. 127, вып. 3-4, с. 516-538. doi: 10.1130/B31092.1 (опубликовано в сети в октябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве |

Полевая поездка, 2012 г., Нью-Йорк, Marcellus Shale / Механическая стратиграфия

| Текущие исследования: диагенез трещин в сланцах Связанная статья: Гейл, Дж. Ф. В., Лаубах, С. Э., Олсон, Дж. Э., Эйххубль, П., и Фолл, А., 2014, Естественные трещины в сланцах: обзор и новые наблюдения. Бюллетень AAPG , т. 98, вып. 11, с. 2165-2216. |

Полевая экспедиция, Западная Канада, 2012 г. Полевые работы / Складки и разломы

| Связанные документы: Укар, Э., Озкул, К., Эйххубль, П., 2016. Количество трещин и напряжение в складчатой формации Кардиум, антиклиналь реки Ред-Дир, Предгорья Альберты, Канада. Морская и нефтяная геология 76, 210-230. doi: 10.1016/jmarpetgeo.2016.05.016 | вид Иньиго, Дж. Ф., Лаубах, С. Э., Хукер, Дж. Н., 2012, Распространенность и структура трещин в субандийском складчатом и надвиговом поясе, девонские нефтяные резервуары и обнажения формации Уамампампа, Аргентина и Боливия. Морская и нефтяная геология , т. 35, вып. 1, с. 201-218. doi:10.1016/j.marpetgeo.2012.01.010 | просмотр |

Полевая экспедиция, Шотландия, 2011 г.

, скалы разлома

, скалы разлома | Текущие исследования: диагенез разломных пород

Связанная статья : Лаубах, С.Е., Эйххубль, П. Харгроув, П., Эллис, М.А., Хукер, Дж.Н., 2014 г., Атрибуты трещин в ядре разлома и зоне повреждения варьируются по простиранию из-за взаимодействия роста трещины, накопления кварца, и различный состав песчаника. Журнал структурной геологии , т. 68, часть А, 207-226. doi: 10.1016/j.jsg.2014.08.007 | посмотреть в издательстве |

Полевая поездка, 2011 Прибрежная Калифорния / Структурный диагенез

| Связанная статья: Аппольд, М., Гарвен, Г., Боулз, Дж., Эйххубль, П., 2007, Численное моделирование происхождения кальцитовой минерализации в разломе Рефухио-Карнерос, бассейн Санта-Барбара, Калифорния. Геофлюиды , 7: 79-95.

Лаубах, С.Э., П. Эйххубль, К. Хильгерс, Р.Х. Ландер, 2010, Структурный диагенез. |

Полевая экспедиция, 2010 г., Шотландия / Региональная и разломная стратиграфия

|

|

Документ по теме: Ellis, M.A., Laubach, S.E. Эйххубль, П., Олсон, Дж. Э. и Харгроув, П., 2012, Развитие трещин и диагенез формации Эпплкросс группы Торридон, недалеко от Ан-Тиллах, Северо-Западная Шотландия: тысячелетия устойчивости к хрупким деформациям? Журнал Геологического общества, Лондон . т. 169, вып. 3, с. 297-310. doi: 10.1144/0016-76492011-086. | запросить перепечатку | посмотреть на GSW |

Полевая экспедиция, Центральный Техас, 2010 г. / Трещиноватые карбонаты и глинистые породы

Связанные документы : Лаубах, С.Э., Олсон, Дж. Э., и Гросс, М.Р., 2009, Механическая и трещинная стратиграфия. Бюллетень AAPG , т. 93, вып. 11, с. 1413-1426 гг. | посмотреть на GSW | Э., и Гросс, М.Р., 2009, Механическая и трещинная стратиграфия. Бюллетень AAPG , т. 93, вып. 11, с. 1413-1426 гг. | посмотреть на GSW | Гейл, Дж. Ф. В., Лаубах, С. Э., Олсон, Дж. Э., Эйххубль, П., и Фолл, А., 2014 г., Естественные трещины в сланцах: обзор и новые наблюдения. Бюллетень AAPG , т. 98, вып. 11, с. 2165-2216. doi: 10.1306/08121413151 (опубликовано в ноябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве | посмотреть на GSW | посмотреть на Datapages |

Полевая экспедиция, 2008 г., Кентукки/Индиана, сланцы Нью-Олбани

| Документы по теме: Гейл, Дж. Ф., и Лаубах, С. Э., 2009 г., Естественные трещины в сланцевых месторождениях Нью-Олбани и их значение для добычи сланцевого газа: Международный симпозиум по угольным пластам и сланцевому газу, 2009 г.

Гейл, Дж. Ф. В., Лаубах, С. Э., Олсон, Дж. Э., Эйххубль, П., и Фолл, А., 2014 г., Естественные трещины в сланцах: обзор и новые наблюдения. |

Полевая экспедиция, 2008 г. – Шотландия / региональные разломы

| Текущие исследования: рост массивов трещин

Документ по теме: Хукер, Дж. Н., Лаубах, С. Э., Гомес, Л., Марретт, Р., Эйххубль, П., Диас-Тушман, К., и Пинзон, Э., 2011, Размер перелома, частота, и деформации в песчаниках кембрийской формации Эриболл на северо-западе Шотландии. Шотландский геологический журнал , т. 47, вып. 1, 45-56.| запросить перепечатку | посмотреть в издательстве |

Полевая поездка, 2007 г. – «Долина огня» / полосы деформации

Документы по теме: Эйххубль, П., Хукер, Дж. Н., Лаубах, С. Э., 2010, Чистые и усиленные сдвигом полосы уплотнения в ацтекском песчанике, Журнал структурной геологии , т. 32, вып. 12, с. 1873-1886 гг. doi: 10.1016/j.jsg.2010.02.004. | посмотреть в издательстве 32, вып. 12, с. 1873-1886 гг. doi: 10.1016/j.jsg.2010.02.004. | посмотреть в издательстве

Лаубах, С.Э., П. Эйххубль, К. Хильгерс, Р.Х. Ландер, 2010, Структурный диагенез. Журнал структурной геологии , т. 32, вып. 12, с.1866-1872. doi:10.1016/j.jsg.2010.10.001. | запросить перепечатку | О структурном диагенезе | посмотреть в издательстве |

Полевой симпозиум, 2007 г. – Шотландия / региональные и связанные с разломами переломы

| Документ по теме: Laubach, S.E. и Диаз-Тушман, К., 2009, Лаврентийские траектории палеонапряжения и эфемерная проницаемость трещин, кембрийские песчаники формации Эриболл к западу от зоны надвигов Мойн, северо-запад Шотландии. Журнал Геологического общества (Лондон), т. 166, часть 2, с. 349-362. | посмотреть на GSW |

Полевая экспедиция, 2006 г. – Западный Вайоминг / Трещины в глинистых глинистых породах

Связанная статья: Гейл, Дж. Ф. В., Лаубах, С. Э., Олсон, Дж. Э., Эйххубль, П., и Фолл, А., 2014 г., Естественные трещины в сланцах: обзор и новые наблюдения. Бюллетень AAPG , т. 98, вып. 11, с. 2165-2216. doi: 10.1306/08121413151 (опубликовано в ноябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве | посмотреть на GSW | посмотреть на Datapages Ф. В., Лаубах, С. Э., Олсон, Дж. Э., Эйххубль, П., и Фолл, А., 2014 г., Естественные трещины в сланцах: обзор и новые наблюдения. Бюллетень AAPG , т. 98, вып. 11, с. 2165-2216. doi: 10.1306/08121413151 (опубликовано в ноябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве | посмотреть на GSW | посмотреть на Datapages |

Полевая поездка, 2006 г. – Вайоминг / Модели переломов и связь

| Текущие исследования: рост массивов трещин

Связанная статья: Олсон, Дж. Э., Лаубах, С. Э., и Ландер, Р. Х., 2009 г., Характеристика естественных трещин в газоплотных песчаниках: интеграция механики и диагенеза. Бюллетень AAPG , т. 93, вып. 11, с. 1535-1549 гг. | Известная бумага AAPG | посмотреть в издательстве |

Полевая поездка, 2005 г. — Северо-Восточная Мексика / Стратиграфия карбонатов и трещин песчаника

Связанные документы: Ortega, O. J., Marrett, R., and Laubach, S.E., 2006, Независимый от масштаба подход к интенсивности трещин и среднему расстоянию между трещинами: AAPG Bulletin , v. 90, no. 2 (февраль 2006 г.), 193–208. | запросить перепечатку | Известная бумага AAPG | посмотреть в издательстве J., Marrett, R., and Laubach, S.E., 2006, Независимый от масштаба подход к интенсивности трещин и среднему расстоянию между трещинами: AAPG Bulletin , v. 90, no. 2 (февраль 2006 г.), 193–208. | запросить перепечатку | Известная бумага AAPG | посмотреть в издательстве Марретт, Р., изд., 2001 г., Генезис и контроль деформации карбонатных пород в пласте, Монтеррейский выступ, Мексика: Техасский университет в Остине, Бюро экономической геологии, Справочник 28. |

Полевая экспедиция, 2005 г. – Аргентина / Фракталы в обнажениях

| Текущие исследования: рост массивов трещин

Связанная статья: Иньиго, Дж. Ф., Лаубах, С. Э., Хукер, Дж. Н., 2012 г., Распространенность и структура трещин в субандийском складчатом и надвиговом поясе, девонские нефтяные резервуары и обнажения формации Уамампампа, Аргентина и Боливия. Морская и нефтяная геология , т. 35, вып. |

Полевая поездка, 2004 г. – Юта / размеры трещин

| Текущие исследования: рост массивов трещин

Документ по теме: Laubach, S.E., 2003, Практические подходы к выявлению закрытых и открытых переломов, Бюллетень AAPG , т. 87, № 4, (апрель 2003 г.) 561-579. | запросить перепечатку | посмотреть в издательстве |

Юта Остин | Политика конфиденциальности | Доступность

© 2022 Школа наук о Земле Джексона, Техасский университет в Остине

Последнее изменение сайта: 7 октября 2022 г.

DISCOVRE Research Expeditions | Геологическая служба США

Центр водно-болотных угодий и водных исследований 4 сентября 2019 г.

Из научных открытий…

…к выходкам на борту. ..

..

…и тихие мгновения между ними…

…следуйте за Геологической службой США, отправляющейся исследовать морские глубины!

- Обзор

Программа DISCOVRE включает в себя экспедиции по всему миру для сбора необходимых данных для лучшего понимания глубоководных экосистем.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

DEEP SEARCH: The Final Leg21–30 октября 2019 г. DEEP SEARCH отправляется из Чарльстона, Южная Каролина, на борту корабля NOAA «Нэнси Фостер» в заключительный исследовательский круиз проекта. Основными целями этого рейса являются химический состав и профилирование сообщества водной толщи на основе образцов ДНК окружающей среды, отобранных с помощью слепков CTD, поиск бентосных спускаемых аппаратов на глубоководных коралловых участках, траление в середине воды и сбор дополнительных многолучевых данных для заполнения пробелов в картографировании морского дна. Команду USGS DISCOVRE представляют Шерил Моррисон и Вероника Саламоне из Научного центра Литауна и Джонатан Куигли из Центра водно-болотных угодий и водных исследований.

Команду USGS DISCOVRE представляют Шерил Моррисон и Вероника Саламоне из Научного центра Литауна и Джонатан Куигли из Центра водно-болотных угодий и водных исследований.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Исследование глубоководных кораллов, губок и мест обитания рыб у западного побережья США 7 октября – 7 ноября 2019 г.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

DEEP SEARCH (глубоководное исследование для продвижения исследований местообитаний кораллов/каньонов/холодных просачиваний) 9–30 апреля 2019 г.Источники/использование: общественное достояние.

DEEP SEARCH (глубоководное исследование для продвижения исследований местообитаний кораллов/каньонов/холодных просачиваний) 11–22 сентября 2018 г. Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

IMMeRSS (Межведомственная миссия по исследованию метана на дне моря) 3–11 мая 2017 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Изучение глубоководных каньонов у побережья Северной Каролины28 августа – 8 сентября 2017 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Изучение каньонов Каролины24 августа – 9 сентября 2016 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Deepwater Canyons: Pathways to the Abyss30 апреля — 27 мая 2013 г. Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Исследование каньонов на северо-востоке США 8 июля – 17 августа 2013 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Lophelia II: Deepwater Platform Corals12–23 июля 2012 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Deepwater Canyons: Pathways to the Abyss21–28 августа 2012 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Deepwater Mid-Atlantic Canyons4 – 11 июня 2011 г. Источники/использование: общественное достояние.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Lophelia II: Deepwater Coral Expedition: Reefs, Rigs, and Wreks19 августа – 12 сентября 2009 г.Программа DISCOVRE включает в себя экспедиции по всему миру для сбора необходимых данных для лучшего понимания глубоководных экосистем.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

DEEP SEARCH: The Final Leg21–30 октября 2019 г. DEEP SEARCH отправляется из Чарльстона, Южная Каролина, на борту корабля NOAA «Нэнси Фостер» в заключительный исследовательский круиз проекта. Основными целями этого рейса являются химический состав и профилирование сообщества водной толщи на основе образцов ДНК окружающей среды, отобранных с помощью слепков CTD, поиск бентосных спускаемых аппаратов на глубоководных коралловых участках, траление в середине воды и сбор дополнительных многолучевых данных для заполнения пробелов в картографировании морского дна. Команду USGS DISCOVRE представляют Шерил Моррисон и Вероника Саламоне из Научного центра Литауна и Джонатан Куигли из Центра водно-болотных угодий и водных исследований.

Команду USGS DISCOVRE представляют Шерил Моррисон и Вероника Саламоне из Научного центра Литауна и Джонатан Куигли из Центра водно-болотных угодий и водных исследований.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Исследование глубоководных кораллов, губок и мест обитания рыб у западного побережья США 7 октября – 7 ноября 2019 г.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

DEEP SEARCH (глубоководное исследование для продвижения исследований местообитаний кораллов/каньонов/холодных просачиваний) 9–30 апреля 2019 г.Источники/использование: общественное достояние.

DEEP SEARCH (глубоководное исследование для продвижения исследований местообитаний кораллов/каньонов/холодных просачиваний) 11–22 сентября 2018 г. Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

IMMeRSS (Межведомственная миссия по исследованию метана на дне моря) 3–11 мая 2017 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Изучение глубоководных каньонов у побережья Северной Каролины28 августа – 8 сентября 2017 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Изучение каньонов Каролины24 августа – 9 сентября 2016 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Deepwater Canyons: Pathways to the Abyss30 апреля — 27 мая 2013 г. Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Исследование каньонов на северо-востоке США 8 июля – 17 августа 2013 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Lophelia II: Deepwater Platform Corals12–23 июля 2012 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Deepwater Canyons: Pathways to the Abyss21–28 августа 2012 г.Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.

Deepwater Mid-Atlantic Canyons4 – 11 июня 2011 г. Источники/использование: общественное достояние.

абс.). 14-я Панамериканская конференция по текущим исследованиям флюидных включений, Хьюстон, Техас, тезисы с программой; Фолл, А., изд., 47-48. | вид

абс.). 14-я Панамериканская конференция по текущим исследованиям флюидных включений, Хьюстон, Техас, тезисы с программой; Фолл, А., изд., 47-48. | вид  Общество инженеров-нефтяников. дои: 10.2118/189852-МС | вид

Общество инженеров-нефтяников. дои: 10.2118/189852-МС | вид  doi: 10.1016/j.tecto.2016.05.001 | просмотр

doi: 10.1016/j.tecto.2016.05.001 | просмотр  Журнал Геологического общества , Лондон. т. 172, с. 428-442. doi: 10.1144/jsg2014-128. (опубликовано в Интернете в мае 2015 г.) | посмотреть в издательстве

Журнал Геологического общества , Лондон. т. 172, с. 428-442. doi: 10.1144/jsg2014-128. (опубликовано в Интернете в мае 2015 г.) | посмотреть в издательстве  , Eichhubl, P., Laubach, S.E., 2015, Нелинейная кинематика роста открывающихся трещин. Журнал структурной геологии, т. 74, с. 31-44 . doi.org/10.1016/j.jsg.2015.02.003 (опубликовано в Интернете в марте 2015 г.) | посмотреть в издательстве

, Eichhubl, P., Laubach, S.E., 2015, Нелинейная кинематика роста открывающихся трещин. Журнал структурной геологии, т. 74, с. 31-44 . doi.org/10.1016/j.jsg.2015.02.003 (опубликовано в Интернете в марте 2015 г.) | посмотреть в издательстве  doi: 10.1306/08121413151 (опубликовано в ноябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве | посмотреть на GSW | посмотреть на Datapages

doi: 10.1306/08121413151 (опубликовано в ноябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве | посмотреть на GSW | посмотреть на Datapages  Журнал структурной геологии , т. 32, вып. 12, с.1866-1872. doi:10.1016/j.jsg.2010.10.001. | запросить перепечатку | О структурном диагенезе | посмотреть в издательстве

Журнал структурной геологии , т. 32, вып. 12, с.1866-1872. doi:10.1016/j.jsg.2010.10.001. | запросить перепечатку | О структурном диагенезе | посмотреть в издательстве  Бюллетень AAPG , т. 98, вып. 11, с. 2165-2216. doi: 10.1306/08121413151 (опубликовано в ноябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве | посмотреть на GSW | посмотреть на Datapages

Бюллетень AAPG , т. 98, вып. 11, с. 2165-2216. doi: 10.1306/08121413151 (опубликовано в ноябре 2014 г.) | посмотреть в издательстве | посмотреть на GSW | посмотреть на Datapages  1, с. 201-218. doi:10.1016/j.marpetgeo.2012.01.010 | запросить перепечатку | посмотреть в издательстве

1, с. 201-218. doi:10.1016/j.marpetgeo.2012.01.010 | запросить перепечатку | посмотреть в издательстве