СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ — Первый ВУЗ России. Основан в 1685-1687 гг.

4

Июн, 2019

Поступающие и их родители могут получить любую интересующую информацию непосредственно в Академии по адресу: м. Бауманская, ул. Радио, д. 20 или по эл. почте [email protected]

Более подробно об условиях поступления можно узнать в разделе «Абитуриентам» по направлениям бакалавриата и магистратуры.

Сотрудники приемной комиссии дают консультации для абитуриентов и их родителей с 9:00 до 18:00 по телефону +7 (499) 267-55-75

24

Май, 2019

21-22 мая 2019 года в Российском университете дружбы народов II Международный симпозиум «Теология в современном образовательном и научном пространстве: субъекты, куррикула, компетенции».

Организаторы мероприятия — Российский университет дружбы народов и Научно- образовательная теологическая ассоциация (НОТА).

23 мая 2019 г. состоялась Итоговая аттестация по программам дополнительного профессионального образования «Клиническая психология» и «Психотерапия семейных проблем. Системная семейная терапия».

50 сотрудников Московской службы психологической помощи успешно прошли аттестацию и получили документы об образовании.

Вышла книга об основании Московской Духовной Академии. В этом научном труде автор знакомит читателей с научным историко-архивным исследованием основания Московской духовной академии. Подробно рассмотрены вопросы: учреждения Московской академии в 1814 году, что стало базой для Московской духовной академии, значение Троицкой Лаврской семинарии и Петербургской духовной академии в истории её основания.

В электронном виде книга доступна по ссылке.

Начинается набор на курсы повышения квалификации переводчиков русского жестового языка и тифлокомментаторов. Обучение проходит в дружественной атмосфере, квалифицированные преподаватели очень доступно преподносят материал. бучение будет проводиться как для специалистов, уже владеющими русским жестовым языком, так и для тех, кто только планирует его изучить

Подробную информацию всегда можно получить по почте —[email protected] или по телефону +74992675575

Повышение квалификации для психологов

Продолжают обучение специалиста Московской службы психологической помощи населения по направлению «Клиническая психология». Преподаватели — Медицинский психолог Купряшина Надежда Анатольевна и Нейропсихолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Григорьев Дмитрий Анатольевич.

С 20 марта ждем психологов на курс повышения квалификации «ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ.СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ», где будут рассмотрены вопросы проблем детско-родительских отношений, особенности отношений с подростками, со взрослыми детьми, особенности сотрудничества с родителями в ходе работы, психологическая помощь в предразводной ситуации и при разводе, в том числе детско-родительские отношения, работа с семьей в ситуации домашнего насилия, краткосрочные методы психологической помощи семье и другие.

В рамках Государственного контракта Славяно-Греко-Латинская Академия проводит повышение квалификации специалистов Стоматологической поликлиники № 1 г. Рязани.

28 февраля 2019 года завершилось обучение по профессиональной переподготовке по программе «Государственная кадастровая оценка». В рамках обучения были рассмотрены вопросы правового обеспечение формирования, обращения и оценки стоимости имущества, Подготовки документов о государственной кадастровой оценке, Организации работы бюджетного учреждения по государственной кадастровой оценке и многие другие.

По вопросам обучения, реализуемым программам можно связаться с учебной частью +7 499 267 55 75

По результатам Мониторинга в Славяно-Греко-Латинской Академии выполнены 7 из 8 показателей эффективности деятельности. С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=110393

19 декабря в Славяно-Греко-Латинской Академии завершили обучение сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

Славяно-греко-латинское училище.

Первое в России высшее учебное заведение, основанное в 1687 году. Оно предоставляло всесословное образование, сыграло большую роль в становлении и развитии светского среднего и высшего образования в России. Самый знаменитым учеником Академии был М.В. Ломоносов. Закрыта в 1814 году.

Первые московские школы

Школы, отрывавшиеся в Москве для подготовки образованных людей, стали предтечами Славяно-греко-латинской академии. В 1621 году в Немецкой слободе была открыта лютеранская школа, в которой латинскому и немецкому языкам учились и русские дети. В 1649 году на средства Ф.М. Ртищева была создана школа при Андреевском монастыре на Воробьевых горах. Здесь украинские монахи во главе с Епифанием Славинецким преподавали славянский, греческий и латинский языки, риторику и философию. В 1650 году Епифаний стал трудиться в школе при Чудовом монастыре, финансируемой из казны патриаршего двора. С 1665 года в школе при Заиконоспасском монастыре обучали подьячих Приказа тайных дел. Организатором и преподавателем этой школы был Симеон Полоцкий, в 1669 году его сменил его ученик Сильвестр Медведев.

«Латинствующие» и «грекофилы»

Симеон Полоцкий (1629-1680), выпускник Киево-Могилянской академии и инициатор создания Славяно-греко-латинской академии, приехал в Москву в 1664 году по приглашению Алексея Михайловича для преподавания наук царевичам. Поэт, переводчик, писатель, книгоиздатель и представитель «латинствующих», он выступал с идеей о том, что светские знания не противоречат истинной вере, отстаивал необходимость развития светского образования, приобщения к европейской культуре через изучение латинского языка. «Грекофилы», пользовавшиеся покровительством патриарха Иоакима, оспаривали позицию «латинствующих», отстаивали ориентацию исключительно на греческую православную культуру и богословское направление в образование. Примером такой школы стала открытая в 1681 году школа при Печатном дворе (Типографская) для изучения греческого языка. По оценке В.О. Ключевского, греческое влияние, проводившееся церковью, «направлялось к религиозно-нравственным целям», а идущее от государства западное влияние «призвано было первоначально для удовлетворения его материальных потребностей, но не удержалось в этой сфере, как держалось греческое в своей».

Славяно-греко-латинская академия

Созданные ранее школы подготовили условия для открытия в 1687 году в Заиконоспасском монастыре Славяно-греко-латинского училища (с 1701 года – Славяно-греко-латинская академия), которое явилось также неким компромиссом между «грекофилами» и «латинствующими». Инициаторами ее создания были Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев. Первыми учителями стали греческие монахи – братья Софроний и Иоаникий Лихуды, окончившие Падуанский университет. Их приглашение также было компромиссом между группировками «латинствующих» и «грекофилов». Проповедники и мыслители, они сначала обучали греческому языку, затем введя в свою программу и риторику. Но, не оправдав надежд «грекофилов», в 1694 году братья Лихуды были отстранены от преподавания в училище.

Первые ученики, 104 человека, были набраны из Богоявленской и Типографской школ. В 1689 году число обучающихся возросло до 182 человек. Руководствуясь всесословным принципом, учиться принимали всех желающих «всякого чина, сана и возраста». Обучение было бесплатным. Целый его курс составлял 12 лет и был разделен на 8 классов или «школ». В низших классах преподавали славянский и латинский языки, арифметику, историю, географию, катехизис. В дальнейшем изучали латинский язык, стихосложение, литературное сочинение, красноречие и богословие. Многих учеников посылали заграницу для продолжения образования. Академия становилась известна в Европе. С 1721 года в ней начали обучаться и иностранцы. Большую известность получили академические библиотека и театр (один из первых в стране).

В XVIII веке несколько раз поднимался вопрос о переносе академии из стен Заиконоспасского монастыря: сначала в Донской монастырь, а затем в Троице-Сергиеву лавру. Но этим проектам не суждено было сбыться. Учебный процесс продолжился на старом месте. В 1812 году он был прерван из-за разорения Заиконоспасского монастыря французами и возобновлен в 1813 году. В 1814 году Славяно-греко-латинская академия была закрыта.

w.histrf.ru

Славяно-греко-латинская академия (современная) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Славяно-греко-латинская академия | |

|---|---|

| Международное название | англ. Slavic Greek Latin Academy |

| Год основания | 2010[1] |

| Ректор | Храмешин Сергей Николаевич [2] |

| Студенты | 395 |

| Расположение | Москва, улица Радио, 20 |

| Сайт | sgla.ru |

Славя́но-гре́ко-лати́нская акаде́мия — негосударственное высшее учебное заведение в Москве, организованное в начале XXI века, лицензия получена в 2011 году. По данным Росстата, на 1 октября 2017 года в Академии обучается в бакалавриате и магистратура 395 человек[3].

Согласно данным федеральной службы по интеллектуальной собственности действующая Славяно-греко-латинская академия является правообладателем этого

ru.wikipedia.org

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ – Древо

Славяно-греко-латинская академия, первое высшее учебное заведение в России, открытое в 1687 году. В 1814 году было преобразовано в Московскую духовную академию

Инициаторами создания Академии были педагог, просветитель и поэт Симеон Полоцкий (1629 – 1680) и его ученик Сильвестр (Медведев) (1641 – 1691), которому он передал все свои бумаги, чтобы тот продолжил его дело. За два года до смерти С.Полоцкий написал так называемую Академическую привилею (Учредительную грамоту) – сочинение, в котором выдвигалась идея создания Академии, определялись ее будущие права и содержание обучения. Целью создания Академии С.Полоцкий полагал подготовку образованных людей для государственного и церковного аппаратов. В Академии, по его мнению, должны были обучать славянскому, греческому, латинскому и польскому языкам, «семи свободным искусствам» (то есть грамматике, пиитике с риторикой, диалектике, музыке, астрономии, геометрии, философии) и богословию. Учителя и ученики Академии должны были быть, по замыслу Полоцкого, подсудными только «верховному блюстителю» (ректору) и патриарху, а не обычным судебным инстанциям (прообраз университетской автономии). Обучение в Академии должно было быть бесплатным, ученики – обеспечиваться стипендиями, а престарелые учителя – пенсиями. Как учреждение, долженствующее готовить правоверных священнослужителей, Академия должна была научить блюсти чистоту религиозных помыслов. Ей Полоцкий перепоручал ведение цензуры религиозных книг, право вершить суд над отступниками от православия, контролировать деятельность иных образовательных учреждений (если они будут созданы) и даже домашних учителей. Главное место в ученых планах Академии должен был занять греческий язык – основный язык русских богослужебных книг.

В 1682 через два года после смерти Полоцкого, Привилея была, наконец, принята (уже из рук С.Медведева) к утверждению царем Федором Алексеевичем (1676 – 1682). В 1685 идея создания Академии получила благословение патриарха Московского и всея России Иоакима. Первыми преподавателями начавшей создаваться Академии (в основу ее были положены открытая еще в 1682 типографская и созданная в 1685 Богоявленская школы) стали два известных греческих богослова – братья Лихуды, прибывшие в Москву с рекомендательной грамотой от Восточных Патриархов. Обладавшие энциклопедическими знаниями, доктора Коттонианской Академии в Падуе, проповедники и мыслители, они приложили все свои силы к организации первого на Руси высшего Духовного учебного заведения. Начав в 1685 занятия в древнем московском Богоявленском монастыре, они стали обучать поначалу лишь греческому языку, затем расширили программу, введя в нее риторику.

В конце 1686 по патриаршему указу было начато строительство специального здания для Академии в монастыре Всемилостивого Спаса, известного под названием «Заиконоспасского» (по месту его нахождения – «за иконным рядом»). В 1687 туда переместились братья Лихуды со своими учениками. Этот год и принято считать годом открытия Академии.

В то время Академия именовалась «Греческими» или «Спасскими школами», и объединяла три класса – низший, средний и высший, в коих обучалось 104 человека (в 1688 году – уже 163, еще через год – 182). Академический курс начинался с подготовительного класса, который назывался «русской школой». После него ученики переходили в «школу греческого книжнего писания», изучали славянскую и греческую грамматику и латынь, затем приступали к изучению иных предметов, соответствующих высшей ступени обучения, – риторики, диалектики, богословия, физики. Братья Лихуды сами составляли учебники по всем предметам, следуя образцам учебных книг европейских университетов. Так, в учебный материал были включены труды Аристотеля, Демокрита, Кампанеллы, примеры из литературных произведений и богословских текстов.

Социальный состав учащихся был пестрым: сын кабального человека, конюха, купца мог соседствовать с сыном церковнослужителя высоко ранга и даже с сыновьями столичной знати (князей Одоевских, Голициных). Этим Академия разительно отличалась от других образовательных учреждений, придерживавшихся сословного принципа обучения. Помимо русских, в Академии обучались также украинцы, белорусы, выходцы из Речи Посполитой, крещеные татары, литовцы, молдаване, грузины и греки, был в списках даже один македонец. Ученики старших «классов» учительствовали у младших, помогая тем самым основному преподавательскому составу. Несмотря на то, что Академия принимала людей «всякого чина и сана», стипендии у обучающихся были разные: княжеские дети получали в месяц по золотому, а простые – по полтине.

Ориентация на широкое гуманитарное образование, а не только на богословие, вызывала у грекофилов, возглавлявших в XVII в. Русскую Православную Церковь, крайнее недовольство. Их поддерживали восточные патриархи, в частности иерусалимский патриарх Досифей писал в начале XVIII, что братья Лихуды в созданной ими Академии «забавляются около физики и философии, вместо того, чтобы учити иные учения…» Как раз в это время сын Иоакима Лихуды Николай оказался втянутый в скандал и подсудное дело финансового характера. Под этим предлогом в 1694 братья Лихуды были отстранены от преподавания в Академии и заменены их учениками – Федором Поликарповым и Николаем Семёновым-Головиным, в течение пяти лет преподававших в этом учебном заведении пиитику, риторику и грамматику.

Начало XVIII столетия – время петровских реформ – ознаменовало новый этап в жизни Академии: возросло число учащихся (со 150 до 600) и их наставников, увеличилась библиотека. В 1701 году Петр I придал школе статус государственной академии. Преподавателей в Академию приглашали из Киева и Львова, т.к. они были знакомы с практикой западноевропейского образования. Основным языком обучения стала латынь, и академия получила название славяно-латинской. Обучение продолжалось до 12–15 лет; по характеру образования академия приближалась к западноевропейским университетам, выпуская не только богословов, но и специалистов для государственной службы – переводчиков, медиков.

Многие учащиеся не доучивались до старших классов, а уходили с первого же года обучения в другие школы – математические, инженерные, медицинские, так как знали латинский язык. Учеников из «подлых» (самых бедных) слоев населения отсылали за границу, чтобы «учитися языкам турецкому, арабскому и персидскому» и для «наук литературных», которые изучали во Франции. Академия стала известна в Европе, а не только в России. В ней стали обучаться иностранцы (по разрешению Синода с 1721), которые были приравнены к русским учащимся.

В 1708 и 1710 были изданы два указа, предписывавшие детям духовенства учиться в «школах греческих и латинских»: только окончив их, они могли рассчитывать на получение духовного чина. Но дети священников неохотно шли в обучение, и с 1721 Синод потребовал брать со священников расписки – «поручные записи», – что их дети доучатся в Академии и «науки окончат».

Дворяне в XVIII в. не слишком жаловали Академию, т.к. в ней училось много простонародья. Историк В. Н. Татищев писал об Академии, что «в оной много подлости», то есть бедноты. В 1729 половину учащихся составляли солдатские дети. Многие ученики-простолюдины подрабатывали, чтобы прокормиться. Такова была участь М. В. Ломоносова: имея один алтын стипендии в день «нельзя было иметь пропитания больше, чем на одну денежку хлеба и на одну денежку кваса, а протчее на бумагу, обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук и не оставил», отмечал он.

После учебы дети крестьян должны были возвращаться к своим хозяевам-помещикам, а с 1727 «детей солдатских и крестьянских» запрещено было вовсе принимать в Академию.

В начале своего существования Академия, хотя и находилась в ведении церкви и ей подчинялась, была не вполне и не только духовным заведением. Она готовила, главным образом, переводчиков (Федор Поликарпов, Николай Семенов, Иван Ильинский и др.), работников типографий – «справщиков» (от слова «справить», т.е. отредактировать), преподавателей, причем не только для России, но и для других славянских стран. Однако, начиная со второй четверти XVIII в. в Академии усилился богословский уклон, а с открытием в 1755 Московского университета и вовсе стала превращаться в богословское учреждение. До 1775 года Академия подчинялась непосредственно Св. Синоду, а с 18 ноября 1775 года – в ведении Московской епархии. В последнюю четверть XVIII в. в Академии были заложены основы русской церковно-исторической науки, ограничивается влияние западноевропейской схоластики и латыни, но до 1814 года преподавание философии и богословия велось по-прежнему на латинском языке [1]. Особое внимание стало уделяться изучению Церковного Устава, был введен ряд новых предметов: церковная и гражданская история, история философии, медицина, придавших академическому курсу полноту и многосторонность.

В результате предпринятой в начале XIX в. реформы церковного образования перед Академией раскрылись широкие горизонты. В 1814 Академия была преобразована в Московскую духовную академию, изменилось и место ее нахождения. Решением Святейшего Синода Академия была переведена из Москвы (где принадлежавшие ей помещения значительно пострадали во время пожара 1812 года), в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Из стен Славяно-греко-латинской академии вышли многие видные деятели русской культуры XVII–XVIII вв.: ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, переводчик, автор ряда учебников (по грамматике, русской истории и др.) Федор Поликарпов, поэт и дипломат Антиох Кантемир, первый русский доктор медицины Петр Постников, математик Леонтий Магницкий, этнограф и географ Степан Крашенинников, архитектор Василий Баженов и др.

В настоящее время в здании Славяно-греко-латинской академии располагаются факультеты Российского государственного гуманитарного университета.

Ректоры

Литература

- Смирнов С.С. История Московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855

- Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб, 1899

- Галкин А. Академия в Москве в XVII столетии. М., 1913

- С.А. Малкин. Попытка преобразования Московской Академии при императрице Екатерине II :

Использованные материалы

- Лев Пушкарев. Славяно-греко-латинская академия

- Смирнов, С. К., История Славяно-греко-латинской академии, М., 1855.

- Малкин С.А., Жизнь и деятельность митрополита Амвросия (Подобедова) до вступления на Санкт-Петербургскую кафедру

[1] Смирнов, С. К., История Славяно-греко-латинской академии, М., 1855.

[2] Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический. О бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви, М: Троицкая Сергиева Лавра, 1995, с. 51.

drevo-info.ru

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ | Энциклопедия Кругосвет

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ – первое высшее учебное заведение в России, существовавшее в Москве с 1687 по 1814.

Инициаторами создания Академии были педагог, просветитель и поэт Симеон Полоцкий (1629–1680) и его ученик Сильвестр Медведев (1641–1691), которому он передал все свои бумаги, чтобы тот продолжил его дело. За два года до смерти С.Полоцкий написал так называемую Академическую привилею (Учредительную грамоту) – сочинение, в котором выдвигалась идея создания Академии, определялись ее будущие права и содержание обучения. Целью создания Академии С.Полоцкий полагал подготовку образованных людей для государственного и церковного аппаратов. В Академии, по его мнению, должны были обучать славянскому, греческому, латинскому и польскому языкам, «семи свободным искусствам» (то есть грамматике, пиитике с риторикой, диалектике, музыке, астрономии, геометрии, философии) и богословию. Учителя и ученики Академии должны были быть, по замыслу Полоцкого, подсудными только «верховному блюстителю» (ректору) и патриарху, а не обычным судебным инстанциям (прообраз университетской автономии). Обучение в Академии должно было быть бесплатным, ученики – обеспечиваться стипендиями, а престарелые учителя – пенсиями. Как учреждение, долженствующее готовить правоверных священнослужителей, Академия должна была научить блюсти чистоту религиозных помыслов. Ей Полоцкий перепоручал ведение цензуры религиозных книг, право вершить суд над отступниками от православия, контролировать деятельность иных образовательных учреждений (если они будут созданы) и даже домашних учителей. Главное место в ученых планах Академии должен был занять греческий язык – основный язык русских богослужебных книг.

В 1682 через два года после смерти Полоцкого, Привилея была, наконец, принята (уже из рук С.Медведева) к утверждению царем Федором Алексеевичем (1676–1682). В 1685 идея создания Академии получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея России Иоакима. Первыми преподавателями начавшей создаваться Академии (в основу ее были положены открытая еще в 1682. Типографская и созданная в 1685. Богоявленская школы) стали два известных греческих богослова – братья Иоаким и Софроний Лихуды, прибывшие в Москву с рекомендательной грамотой от Восточных Патриархов. Обладавшие энциклопедическими знаниями, доктора Коттонианской Академии в Падуе, проповедники и мыслители, они приложили все свои силы к организации первого на Руси высшего Духовного учебного заведения. Начав в 1685 занятия в древнем московском Богоявленском монастыре, они стали обучать поначалу лишь греческому языку, затем расширили программу, введя в нее риторику.

В конце 1686 по патриаршему указу было начато строительство специального здания для Академии в монастыре Всемилостивого Спаса, известного под названием «Заиконоспасского» (по месту его нахождения – «за иконным рядом»). В 1687 туда переместились братья Лихуды со своими учениками. Этот год и принято считать годом открытия Академии.

В то время Академия именовалась «Греческими» или «Спасскими школами», и объединяла три класса – низший, средний и высший, в коих обучалось 104 человека (в 1688 году – уже 163, еще через год – 182). Академический курс начинался с подготовительного класса, который назывался «русской школой». После него ученики переходили в «школу греческого книжнего писания», изучали славянскую и греческую грамматику и латынь, затем приступали к изучению иных предметов, соответствующих высшей ступени обучения, – риторики, диалектики, богословия, физики. Братья Лихуды сами составляли учебники по всем предметам, следуя образцам учебных книг европейских университетов. Так, в учебный материал были включены труды Аристотеля, Демокрита, Кампанеллы, примеры из литературных произведений и богословских текстов.

Социальный состав учащихся был пестрым: сын кабального человека, конюха, купца мог соседствовать с сыном церковнослужителя высоко ранга и даже с сыновьями столичной знати (князей Одоевских, Голициных). Этим Академия разительно отличалась от других образовательных учреждений, придерживавшихся сословного принципа обучения. Помимо русских, в Академии обучались также украинцы, белорусы, выходцы из Речи Посполитой, крещеные татары, литовцы, молдаване, грузины и греки, был в списках даже один македонец. Ученики старших «классов» учительствовали у младших, помогая тем самым основному преподавательскому составу. Несмотря на то, что Академия принимала людей «всякого чина и сана», стипендии у обучающихся были разные: княжеские дети получали в месяц по золотому, а простые – по полтине.

Ориентация на широкое гуманитарное образование, а не только на богословие, вызывала у грекофилов, возглавлявших в XVII в. русскую православную церковь, крайнее недовольство. Их поддерживали восточные патриархи, в частности иерусалимский патриарх Досифей писал в начале XVIII, что братья Лихуды в созданной ими Академии «забавляются около физики и философии, вместо того, чтобы учити иные учения…» Как раз в это время сын Иоакима Лихуды Николай оказался втянутый в скандал и подсудное дело финансового характера. Под этим предлогом в 1694 братья Лихуды были отстранены от преподавания в Академии и заменены их учениками – Федором Поликарповым и Николаем Семеновым, в течение пяти лет преподававших в этом учебном заведении пиитику, риторику и грамматику.

Начало XVIII столетия – время петровских реформ – ознаменовало новый этап в жизни Академии: возросло число учащихся (со 150 до 600) и их наставников, увеличилась библиотека. В 1701 Петр I придал школе статус государственной академии. Преподавателей в Академию приглашали из Киева и Львова, т.к. они были знакомы с практикой западноевропейского образования. Основным языком обучения стала латынь, и академия получила название славяно-латинской. Обучение продолжалось до 12–15 лет; по характеру образования академия приближалась к западноевропейским университетам, выпуская не только богословов, но и специалистов для государственной службы – переводчиков, медиков.

Многие учащиеся не доучивались до старших классов, а уходили с первого же года обучения в другие школы – математические, инженерные, медицинские, так как знали латинский язык. Учеников из «подлых» (самых бедных) слоев населения отсылали за границу, чтобы «учитися языкам турецкому, арабскому и персидскому» и для «наук литературных», которые изучали во Франции. Академия стала известна в Европе, а не только в России. В ней стали обучаться иностранцы (по разрешению Синода с 1721), которые были приравнены к русским учащимся.

В 1708 и 1710 были изданы два указа, предписывавшие детям духовенства учиться в «школах греческих и латинских»: только окончив их, они могли рассчитывать на получение духовного чина. Но дети священников неохотно шли в обучение, и с 1721 Синод потребовал брать со священников расписки – «поручные записи», – что их дети доучатся в Академии и «науки окончат».

Дворяне в XVIII в. не слишком жаловали Академию, т.к. в ней училось много простонародья. Историк В.Н.Татищев писал об Академии, что «в ооной много подлости», то есть бедноты. В 1729 половину учащихся составляли солдатские дети. Многие ученики-простолюдины подрабатывали, чтобы прокормиться. Такова была участь М.В.Ломоносова: имея один алтын стипендии в день «нельзя было иметь пропитания больше, чем на одну денежку хлеба и на одну денежку кваса, а протчее на бумагу, обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук и не оставил», отмечал он.

После учебы дети крестьян должны были возвращаться к своим хозяевам-помещикам, а с 1727 «детей солдатских и крестьянских» запрещено было вовсе принимать в Академию.

В начале своего существования Академия, хотя и находилась в ведении церкви и ей подчинялась, была не вполне и не только духовным заведением. Она готовила, главным образом, переводчиков (Федор Поликарпов, Николай Семенов, Иван Ильинский и др.), работников типографий – «справщиков» (от слова «справить», т.е. отредактировать), преподавателей, причем не только для России, но и для других славянских стран. Однако, начиная со второй четверти XVIII в. в Академии усилился богословский уклон, а с открытием в 1755 Московского университета и вовсе стала превращаться в богословское учреждение. В последнюю четверть XVIII в. в Академии были заложены основы русской церковно-исторической науки, ограничивается влияние западноевропейской схоластики и латыни, т.к. преподавание теперь велось на русском языке. Особое внимание стало уделяться изучению Церковного Устава, был введен ряд новых предметов: церковная и гражданская история, история философии, медицина, придавших академическому курсу полноту и многосторонность.

В результате предпринятой в начале XIX в. реформы церковного образования перед Академией раскрылись широкие горизонты. В 1814 Академия была преобразована в Московскую духовную академию, изменилось и место ее нахождения. Решением Святейшего Синода Академия была переведена из Москвы (где принадлежавшие ей помещения значительно пострадали во время пожара 1812), в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Из стен Славяно-греко-латинской академии вышли многие видные деятели русской культуры XVII–XVIII вв.: ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, переводчик, автор ряда учебников (по грамматике, русской истории и др.) Федор Поликарпов, поэт и дипломат Антиох Кантемир, первый русский доктор медицины Петр Постников, математик Леонтий Магницкий, этнограф и географ Степан Крашенинников, архитектор Василий Баженов и др.

В настоящее время в здании Славяно-греко-латинской академии располагаются факультеты Российского государственного гуманитарного университета.

Лев Пушкарев

www.krugosvet.ru

история, описание и интересные факты

Славяно-греко-латинская академия (1687 г.) являлась первым высшим образовательным учреждением в России. Она была создана в Москве и просуществовала до 1814 г. Рассмотрим далее, что собой представляла Греко-славяно-латинская академия.

История

В качестве инициаторов были поэт, педагог и просветитель Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев – его ученик. За 2 года до кончины первый написал “Академическую привилегию” – учредительную грамоту. В ней выдвигалась, собственно, идея о создании вуза, были определены содержание обучения и будущие права заведения. Открытие Славяно-греко-латинской академии, по мнению С. Полоцкого, позволило бы готовить образованных лиц для церковной и государственной службы.

Планы по обучению

В академии, как считал Полоцкий, должны были преподаваться польский, латинский, греческий и славянский языки, “семь свободных искусств” (пиитика с риторикой, грамматика, астрономия, музыка, геометрия, диалектика, философия) и богословие. Студенты и педагоги могли быть подсудны исключительно ректору – “верховному блюстителю”, а также патриарху, но не традиционным судебным инстанциям. Таким образом, формировалась своего рода университетская автономия. Образование предполагалось бесплатным. При этом студентам должна была назначаться стипендия, а пожилым педагогам – пенсия.

Полоцкий разъяснял, что такое Славяно-греко-латинская академия. Он указывал, что заведение должно будет выпускать правоверных священнослужителей, учить студентов соблюдать чистоту религиозных идей. В функции академии кроме прочего Полоцкий включал ведение цензуры, право судить отступников. В задачи заведения должен был также входить контроль деятельности прочих образовательных учреждений и домашних учителей. Основное внимание в академии предполагалось уделять греческому языку, на котором были написано большинство богослужебных книг.

Учреждение СГЛА

Славяно-греко-латинская академия создавалась на базе Богоявленской и Типографской школ. Первыми преподавателями стали братья Софроний и Иоаким Лихуды. С рекомендательной грамотой восточных патриархов они специально прибыли в Москву. Братья обладали энциклопедическими знаниями, были докторами Коттонианской академии. Софроний и Иоаким приложили все свои силы для создания высшего духовного образовательного учреждения в России. Следует отметить, что только спустя 2 года после кончины Полоцкого его “Привилегия” (учредительный документ академии) была принята правившим тогда Федором Алексеевичем. Еще через три года учебное заведение получило благословение от Святейшего Патриарха.

Первые занятия

Они начались в 1685 г. Первое время они проходили в Богоявленском монастыре. Братья Лихуды обучали сначала только греческому языку. Впоследствии они расширили образовательную программу и ввели в нее риторику. В конце 1866-го началось строительство отдельного здания на территории монастыря Всемилостивого Спаса, который известен как Заиконоспасский (по месту расположения – за иконным рядом). Братья Лихуды переместились в новое сооружение в году 1687. Славяно-греко-латинская академия объединяла первое время три класса: высший, средний и низший. Сначала в них обучались 104 человека. Спустя год студентов стало 163, а в 1689-м – 182.

Обучение

Курс начинали с подготовительного класса. Он именовался Русской школой. По его окончании учеников переводили. В следующем классе – Школе книжного греческого писания – они изучали латынь, славянскую и греческую грамоту. После этого студенты начинали изучение прочих предметов. На последнем курсе преподавали богословие, диалектику, риторику, физику. Братья Лихуды самостоятельно писали все учебники по предметам. За образец они принимали образовательные книги европейских университетов. В учебники были включены работы Демокрита, Аристотеля, Кампанеллы. Присутствовали в них примеры из богословских текстов и литературных произведений.

Состав учащихся

Славяно-греко-латинская академия принимала отпрысков самых разных семей. Так, сын кабального, купца, конюха мог быть соседом ребенка церковного служащего высокого ранга или даже знатного князя. Этим учебное заведение кардинально отличалось от прочих, принимавших студентов по сословному принципу. Кроме русских учрежденная в году 1687 Славяно-греко-латинская академия обучала белорусов, украинцев, выходцев из Речи Посполитой, молдаван, литовцев, крещеных татар, грузин. В списке студентов был даже македонец. Старшие ученики преподавали у младших, оказывая таким образом содействие основным педагогам. Несмотря на то, что при приеме сословный принцип не соблюдался, стипендии студенты получали различные.

История Славяно-греко-латинской академии в XVIII веке

Начало столетия ознаменовалось государственными преобразованиями Петра. Коснулись реформы и образовательной системы. В жизни академии начался качественно новый этап. Количество студентов увеличилось до 600 человек, прибавилось преподавателей, была расширена библиотека. В 1701 г. учреждению был присвоен статус государственной академии. Петр стал приглашать педагогов из Львова и Киева, поскольку они имели представление о системе западноевропейского образования. В качестве основного языка стал выступать латинский. Продолжительность обучения была установлена в 12-15 лет. Характер самого образовательного процесса стал приближаться к западноевропейской системе. Теперь академия выпускала не только богословов, но и медиков, переводчиков, госслужащих.

Дальнейшие изменения

Многие студенты не доучивались до высшего класса, а после первого же года обучения уходили в медицинские, инженерные, математические школы, поскольку знали латынь. Детей из бедных семей стали отсылать за границу. Там они обучались персидскому, турецкому, арабскому языкам, а также “литературным наукам”, которые изучались в то время во Франции. Об академии стали говорить в Европе. С разрешения Синода, принятого в 1721 г., в учреждение начали принимать иностранцев. Их приравнивали к русским студентам.

В 1708 и 1710 гг. было издано 2 указа. Документы предписывали детям священнослужителей учиться в “латинских и греческих школах”, и только по их окончании они могли рассчитывать на духовный чин. Однако молодые люди не проявляли энтузиазма в образовании. В этой связи с 1721 г. Синод стал требовать от священников расписки в том, что их дети окончат учебное заведение.

Академия не была популярна среди дворян, поскольку в ней было довольно много учеников из бедных семей. В 1729 г. половину студентов составляли дети солдат. Многим ученикам – выходцам из простого народа приходилось подрабатывать, чтобы обеспечить себя питанием. Такая же участь постигла и великого М. В. Ломоносова. В течение пяти лет он жил практически впроголодь, но обучение не бросил. После окончания обучения дети крестьян возвращались к своим помещикам. С 1277 г. простолюдинов перестали принимать в академию.

Интересные факты

Действовавшая с года 1687 Славяно-греко-латинская академия имела самое обширное собрание книг в России. В ведение учебного заведения целиком и в вечное пользование была передана государственная библиотека. В академии был учрежден один из первых театров России. В основу его был положен школьный кружок, в котором Симеон Полоцкий поставил произведения “О Навуходоносоре”, “О блудном сыне”.

Первый официальный спектакль театра академии состоялся в 1701 г., в ноябре. Труппа ставила драму по евангельской притче о Лазаре и богаче. С этого года спектакли стали традиционными в жизни светского общества. В 1705 г. Феофан Прокопович ставил трагикомедию “Владимир”. Двумя годами ранее состоялся спектакль, считающийся одним из ярких за всю историю театра академии. Постановка представляла собой триумфальное действо и была посвящена взятию Нотебурга Петром. В спектакле война была изображена как борьба “русского Марса” со злыми силами. Последние были воплощены в образах “луны таврикийской” и “льва шведского”. Постановка завершалась триумфальным въездом “русского Марса”.

Здания в Москве

Сооружения, где располагалась созданная в году 1687 Славяно-греко-латинская академия, получили статус памятника архитектуры федерального значения. В процессе перестройки наземного перехода здания получили ряд повреждений. В 2009 г. Москомнаследие выступало за передачу сооружений академии под монастырскую функцию, существовавшую ранее. Об этом заявил председатель органа – Валерий Шевчук.

fb.ru

Славяно-греко-латинская академия – это… Что такое Славяно-греко-латинская академия?

Запрос «Славяно-греко-латинская академия» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Запрос «СГЛА» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Запрос «Славяно-греко-латинской академии» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Славяно-Греко-Латинская Академия (СГЛА) |

|

| Славяно-Греко-Латинская Академия: логотип | |

| Международное название |

Slavic Greek Latin Academy |

|---|---|

| Девиз |

Первое высшее учебное заведение России |

| Год основания |

1687 |

| Иностранные студенты |

есть |

| Бакалавриат |

есть |

| Магистратура |

есть |

| Докторантура |

есть |

| Расположение |

Москва: ул. Нижегородская, Новорязанская, 1-й Пехотный пер. |

| Кампус |

> 3 100 кв.м. |

| Юридический адрес |

Российская Федерация, Москва, ул. Нижегородская, 29-33 |

| Сайт |

http://www.sgla.ru/ |

Координаты: 55°42′11″ с. ш. 37°31′50″ в. д. / 55.703056° с. ш. 37.530556° в. д. (G) (O) (Я)55.703056, 37.530556

Славя́но-Гре́ко-Лати́нская Акаде́мия, — первое в России высшее учебное заведение, учреждённое в 1687 году по инициативе выдающегося педагога, просветителя и поэта Симеона Полоцкого. По уставу академии, на неё возлагались, помимо собственно учительских, также цензурные и даже полицейские функции, и кроме того юрисдикция трибунала по делам веры.

История

Академия была создана по инициативе Симеона Полоцкого (учителя царских детей) и его последователя Сильвестра Медведева.

Первым документом Академии была «Академическая привилегия» переданная на учреждение царю Феодору Алексеевичу в 1682 году, в которой устанавливался статус Академии равный статусам западноевропейских универститетов.

Привилегия на Академию(Учредительный Документ Академии)Академия исторически была сформирована как всесословное высшее образовательное учреждение.

Целью создания Академии была подготовка образованных людей для государственного и церковного аппаратов.

Первыми преподавателями начавшей создаваться Академии (в её основу были положены открытая ещё в 1682 году Типографская и созданная в 1685 году Богоявленская школы) стали два известных греческих учёных-монаха — братья Иоаким и Софроний Лихуды, прибывшие в Москву с рекомендательной грамотой от Восточных Патриархов. Обладавшие энциклопедическими знаниями, доктора Коттонианской Академии в Падуе, проповедники и мыслители, они приложили все свои силы к организации первого на Руси высшего учебного заведения. Начав в 1685 году занятия в древнем московском Богоявленском монастыре, они стали обучать поначалу лишь греческому языку, затем расширили программу, введя в неё риторику.

В конце 1686 года было начато строительство специального здания для Академии. В 1687 году туда переместились братья Лихуды со своими учениками. Этот год и принято считать годом открытия Академии.

В 1701 году Петр I придал школе статус государственной академии.

Библиотека Академии была самой обширной и лучшей в то время в России.

В первое время преподавание в академии носило схоластический характер. Преподавали грамматику, пиитику, риторику, логику и физику на латинском и греческом языках, но первостепенное значение уделялось изучению греческого языка и культуры. Прохождение курса тогда было рассчитано на 12 лет. Обучение было разделено на 8 классов или, как в то время говорили, на 8 «школ», которые включали в себя 4 низших класса: «фара», «инфирма», «грамматика», «синтаксима», два средних: «пиитика» и «риторика», два высших: «философия» и «богословие». Обучение велось круглый год.

После преобразований, проведенных Палладием Роговским в духе просветителя Стефана Яворского, в Академии стали изучать латинский язык, современные европейские языки, философию.

В низших классах шло обучение славянскому и латинскому языкам, арифметике, истории, географии, катехизису. По истечении четырёх лет ученики свободно читали и писали по-латыни. В средних классах они продолжали учить латинский язык, чтобы через два года говорить на нём, и осваивали стихосложение, литературное сочинение, красноречие и богословие. Отдельный предмет в Академии составляла поэзия.

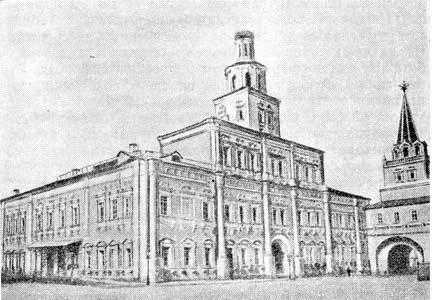

Здание СГЛА. Литография 18 векаМногие учащиеся не доучивались до старших классов, а уходили с первого же года обучения в другие школы — математические, инженерные, медицинские, так как хорошо владели иностранными языками. Учеников из бедных слоев населения отсылали за границу, чтобы «учитися языкам турецкому, арабскому и персидскому» и для «наук литературных», которые изучали во Франции. Академия стала известна в Европе, а не только в России. С 1721 года в ней стали обучаться иностранцы, которые были приравнены к русским учащимся.

В начале своего существования Академия находилась в совместном государственном и церковном управлении (как многие классические европейские университеты того времени) и готовила, главным образом, переводчиков, работников типографий (справщиков), священнослужителей, высших государственных руководителей и дипломатов, преподавателей и профессоров, причем не только для России, но и для других славянских стран.

С учреждением Академического университета в Петербурге (1725) и Московского университета (1755) лучшие профессора и преподаватели перешли в них, а также в Российскую Академию Наук, инженерные, навигацкие и медицинские школы развивать российские науку и образование. В 1814 году оставшихся последних 3-х преподавателей перевели в Троицкую Семинарию (1727) в Сергиевом Посаде, что послужило, в том числе, наряду с СПбГУ, МГУ и РАН[1], основанием МДА[2]. Таким образом, из Славяно-Греко-Латинской Академии появились Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московская Духовная Академия,Санкт-Петербургский государственный университет и другие высшие учебные заведения России.

С 1814 года и до восстановления в 2010 г. образовательная деятельность в Славяно-Греко-Латинской Академии в связи с различными социальными событиями (война повредившая в значительной степени историческое здание, революция, реформы) не велась.

Некоторые лица, связанные с академией

В академии учились: Амвросий (Протасов), Антиох Дмитриевич Кантемир, Михаил Васильевич Ломоносов, Иннокентий Иркутский, Ефимий Болховитинов (Евгений, митрополит киевский), Федор Григорьевич Волков, Василий Тредиаковский, Василий Владимирович Петров, Леонтий Филиппович Магницкий, Иван Иванович Комов, Степан Петрович Крашенинников, Василий Иванович Баженов, Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов, Н. И. Попов, Карион Истомин, П. В. Постников, Н. Н. Поповский, Антон Барсов, Алексей Барсов, Дмитрий Виноградов, П. В. Победоносцев (писатель, профессор Московского университета, отец обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева), В. И. Ромодановский.

Возрождение академии

В начале XXI столетия активно обсуждалось в образовательных, научных, церковных и государственных кругах идея возрождения Славяно-Греко-Латинской Академии в соответствии с образовательными и научными целями, изложенными в Привилегии на Академию.

В 2010 году Славяно-Греко-Латинская Академия была возрождена как высшее образовательное и научное заведение[3].

На совещании в Администрации Президента РФ, состоявшемся в июле 2012 г. было принято предварительное решение о формировании в качестве высшего органа управления Попечительского совета в составе следующего представительства: три представителя от государственной власти, три представителя от РПЦ, три представителя от научного и культурного сообщества, три представителя от общественных организаций.

Историческое здание Славяно-Греко-Латинской АкадемииВ настоящее время идет процесс восстановления исторического, государственного и образовательного значения Славяно-Греко-Латинской Академии и возвращения исторического головного здания Академии. Все сторонние пользователи, занимающие исторические помещения Славяно-Греко-Латинской Академии в центре Москвы выводятся с её территории. Комитету по культурному наследию (поручено) провести работу по освобождению здания Славяно-греко-латинской академии от сторонних пользователей [4], в частности некоторые помещения освобождаются Российским государственным гуманитарными университетом. Существует проблема передачи помещений, формально добросовестными приобретателями которых являются коммерческие организации. Руководство СГЛА работает в тесном взаимодействии с властями Москвы, которыми было принято решение восстановить здание Славяно-Греко-Латинской Академии [5]

Современная структура Славяно-Греко-Латинской Академии

Один из современных корпусов СГЛАСовременная включает в себя десятки факультетов, институтов и научно-исследовательских центров в качестве структурных подразделений и отдельных юридических лиц[6][неавторитетный источник?]:

- Открытый Институт Делового Администрирования[7].

- Открытый Институт Юриспруденции

- Открытый Институт Международных Отношений

- Открытый Институт Государственного Управления[8].

- Открытый Институт Теологии (Православного богословия)[9].

- Открытый Институт Психологии

- Открытый Институт Юриспруденции

- Открытый Институт Делового Администрирования

- Открытый Инстутут Иностранных Языков

- Открытый Институт Информационных Технологий

- Открытый Институт Менеджмента

- Открытый Институт Экономики и Финансов

- Открытый Институт Маркетинга и Рекламы

Обучение ведется по более чем 150-ти профилям и направлениям бакалавриата, магистратуры, MBA, MPA, дополнительного профессионального образования.

Филиалы

Академия имеет филиал в г. Ликино-Дулево Московской области.

Лицензии и аккредитации

Славяно-Греко-Латинская Академия имеет Лицензию Министерства образования и науки и другие разрешительные документы на право ведения деятельности в области высшего образования, а также международную аккредитацию.[10]. Славяно-Греко-Латинская Академия аккредитованное высшее учебное заведение.[11]

Примечания

Ссылки

Литература

- Смирнов С. К.. «История Московской Славяно-Греко-Латинской Академии», Москва, в типографии В.Готье, 1855

- Богданов А. П. Борьба за организацию славяно-греко-латинской академии // Советская педагогика. 1989 г. № 4. С. 128—134

- Храмешин С. Н. История Славяно-Греко-Латинской Академии.

- Флоровский А. Г. Латинские школы в России в эпоху Петра I. // Восемнадцатый век, Москва-Ленинград, 1962, выпуск 5, 335с

- «Ломоносов Михаил Васильевич» // Русский биографический словарь: В 25 т. /А. А. Половцов. — М.,1896-1918. — Т. «Лабзина — Ляшенко». — C. 593.

- Вознесенская И. А. Московская Славяно-греко-латинская академия в первой трети XVIII века. // «Россия и христианский Восток», выпуск II III, «Индрик», ИВИ РАН, Москва, 2004, сс. 518—523.

- Белокуров С. А. Об отправлении учеников Славяно-греко-латинской академии, в том числе Ломоносова, из Москвы в Санкт-Петербург в 1735 году. // «Ломоносовский сборник», Санкт-Петербург, 1911.

- Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII—XIX веках. // С.-Петербург, типография М. А. Александрова, 1912, т.1, сс. 70-74.

- Воскресенский Г. Ломоносов и Московская Славяно-греко-латинская Академия. // Москва, 1891

- Храмешин С.Н. Предпосылки создания первого высшего учебного заведения России – Славяно-Греко-Латинской Академии. //Инновационная экономика: социология, право, педагогика, экология, управление, СПб, 2012.

dic.academic.ru