Военные школы в деревне Северная Чернушка (Тавдинский район)

Военные школы в деревне Северная Чернушка (Тавдинский район) – отзывы, рейтинги, адреса и телефоны на Kinf.ruРейтинги, реальные отзывы и рекомендации по выбору заведений в справочнике «Военные школы в деревне Северная Чернушка (Тавдинский район)». На страницах каталога в д. Северная Чернушка можно найти адреса и телефоны, карту, время и режим работы, контакты, описания и фото.

Каменск-Уральский, улица Мичурина, 61

Открыто до 17:00

Екатеринбург, Комсомольская улица, 62

Открыто до 17:00

ул. Механизаторов, 5, Сысерть

Закрыто до 8:00 четверга

Октябрьский просп., 16, Нижний Тагил

Закрыто до 8:00 четверга

Сысерть, район Африка

Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, 41

Открыто до 18:00

Екатеринбург, Первомайская улица, 88

Сысерть, улица Механизаторов, 5

Открыто до 17:00

ул. Мичурина, 61, Каменск-Уральский

Открыто до 17:00

Екатеринбург, Военная улица, 17

ул. Пржевальского, 28, Серов

Пржевальского, 28, Серов

Открыто до 17:00

Екатеринбург, Корейский переулок, 6

Открыто до 17:00

Другие организации и компании

Молодёжная ул., 2, д. Ленино

+73436047132

Открыто до 17:00

Тавда, улица Ленина

Тавда, улица Ленина

+79993682312 +73436022950

Тавда, улица Максима Горького

Тавда, улица Кирова

Тавдинский, село Городище, улица Гагарина

Тавда, поселок Пятидворка

Тавда, улица Гагарина

+73436095443 +73436045322

Тавда, Красногвардейская улица

Открыто до 20:00

Тавда, Городской парк культуры и отдыха

Каменск-Уральский, улица Лермонтова, 1А

Закрыто до 16:00

Екатеринбург, Золотистый бульвар, 4

Екатеринбург, Чкаловский район, микрорайон Солнечный

+79120499994

Открыто круглосуточно

Североуральск, улица Ленина, 22

88002500405 88002501405 +79000414393

Открыто до 19:00

Невьянск, Романовка

Первоуральск, проспект Ильича, 37А

Екатеринбург, Ленинский район, микрорайон Краснолесье

Екатеринбург, улица Викулова, 28

Екатеринбург, проспект Космонавтов, 46

Открыто до 23:00

Добровольное содружество «Кадетское братство» – Главная страница

О нас

21 февраля 2012 года на Краевом Фестивале «Честь имею!» в городе Чернушка руководители образовательных учреждений с кадетскими классами Пермского края подписали договор о создании содружества «Кадетское братство».

Школы договорились осуществлять сотрудничество, выразили готовность проводить один раз в год по общему плану деятельности содружества «Кадетское братство» на территории своего муниципального района и школы мероприятие по обобщению опыта работы по реализации повышения качества духовно-нравственного, гражданского, военного и патриотического воспитания кадетов, направленное развитию кадетского образования и сплочению содружества «Кадетское братство».

14 декабря 2012 года каждому учреждению были вручены Свидетельства добровольного содружества «Кадетское братство» за подписью министра образования Пермского края Раисы Алексеевны Кассиной.

В Содружество входят следующие образовательные учреждения Пермского края:

- МБОУ “Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е.И.Францева” г. Чернушка Пермского края

- МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 5” г. Чернушка Пермского края

- МАОУ “Ординская средняя общеобразовательная школа” Ординского района Пермского края

- МАОУ “Ашапская средняя общеобразовательная школа” Ординского района Пермского края

- МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 13” г.

Кунгур Пермского края

Кунгур Пермского края - МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 12” г. Кунгур Пермского края

- МБОУ “Основная общеобразовательная школа № 17 (Кадетская школа)” г. Кунгур Пермского края

- МБОУ “Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака” Нытвенского района Пермского края

- МБОУ “Сергинская средняя общеобразовательная школа” Кунгурского района Пермского края

- МБОУ “Уинская средняя общеобразовательная школа” Уинского района Пермского края

- МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 3” г. Оса Пермского края

- МБОУ “Добрянская основная общеобразовательная школа № 1” г. Добрянка Пермского края

- МБОУ “Сарсинская средняя общеобразовательная школа” Октябрьского района Пермского края

- МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №1 – Базовая школа” Куединского района Пермского края

Кадеты Пермского суворовского военного училища отправятся на самарский Парад Памяти

В День Победы на площади Дворца им. С.М. Кирова в Перми состоялся четвёртый краевой конкурс «Смотр строя – Парад Памяти», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках проекта «Дети Отечества».

С.М. Кирова в Перми состоялся четвёртый краевой конкурс «Смотр строя – Парад Памяти», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках проекта «Дети Отечества».

300 кадетов из 11 учебных заведений Перми, Осы, Сивы, Чернушки, Кунгура и других территорий Прикамья боролись за возможность представлять Пермский край на Параде Памяти в Самаре.

Вячеслав Григорьев, руководитель РИК партии «Единая Россия» Пермского края, координатор регионального партийного проекта «Дети Отечества»:

– Для нас большая честь быть причастными к самому масштабному военно-патриотическому мероприятию Приволжского федерального округа – Параду Памяти в Самаре.

С 2014 года региональное отделение «Единой России» организует отбор и участие делегации Пермского края в самарском Параде 7 ноября. Этому дню предшествует огромная подготовительная работа, как с нашей стороны, так и со стороны кадетов. И особенно приятно отметить, что кадеты Пермского края всегда занимали призовые места среди команд ПФО – такой смотр проходит в рамках самого Парада. Мы будем и дальше поддерживать кадетское движение, заниматься патриотическим воспитанием детей и молодежи, чтобы поддерживать мир и благополучие России.

Мы будем и дальше поддерживать кадетское движение, заниматься патриотическим воспитанием детей и молодежи, чтобы поддерживать мир и благополучие России.

Прохождение строем учеников кадетских учреждений в Перми оценивало компетентное жюри – действующие военные и офицеры запаса.

Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

– Кадеты – достойные сыны и дочери нашего Отечества, они дисциплинированы, прилежны в учёбе, чтят традиции и готовы встать на защиту Родины. Считаю, что конкурс «Смотр строя – Парад Памяти» – ещё один наш вклад в копилку патриотического воспитания подрастающего поколения.

По итогам смотра первое место заняли кадеты Пермского суворовского военного училища (ЗАТО Звездный). Награду им вручил Герой России Сергей Яшкин.

Второе место у воспитанниц Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Ермака (Нытвенский район). Призы и дипломы ученицы получили из рук координатора регионального партийного проекта «Дети Отечества» Вячеслава Григорьева.

Третье место заняли кадеты Сивинской средней общеобразовательной школы. Их наградил региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

Участники, не занявшие призовые места, были награждены дипломами и памятными призами от регионального отделения партии «Единая Россия»: МАОУ «Кондратовская средняя школа», МБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского союза Е.И. Францева» (г. Чернушка), МБОУ СОШ №3 (г. Оса), МБОУ «Сарсинская средняя общеобразовательная школа» (Октябрьский район), МБОУ «Сергинская СОШ» (Кунгурский район), ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (г.

Волонтерами в проведении конкурса традиционно выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Лидер краевых молодогвардейцев Игорь Новосёлов также поздравил кадетов с Днём Победы, пожелал успехов в учебе и стойкости в выбранном пути.

Лидер краевых молодогвардейцев Игорь Новосёлов также поздравил кадетов с Днём Победы, пожелал успехов в учебе и стойкости в выбранном пути.

Парад Памяти – это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре по инициативе партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному Параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

С каждым годом число участников Парада Памяти увеличивается. В Параде принимают участие все регионы Приволжского федерального округа – каждый представляет в шествии свой расчет.

Пермский край участвует в самарском Параде с 2014 года. Отбором участников и организацией поездки делегации занимается пермское региональное отделение «Единой России» в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества».

В 2017 году Прикамье на торжественном шествии представляли воспитанники кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова».

Колонна пермяков состояла из парадного расчёта и знамённой группы, всего по Куйбышевской площади промаршировали 52 кадета.Специальная комиссия определила победителей конкурса строя среди парадных расчетов Приволжского федерального округа. Пермяки заняли в нём почётное второе место.

| Сведения о связи с позицией плана-графика: | Не указано |

| Описание объекта закупки: | Не установлены |

| Реестровый номер плана-графика: | 202103563000109001 |

| Номер позиции в плане-графике: | 202103563000109001000010 |

| Идентификационный код закупки: | 213595700582359570100100110010000244 |

| Источник финансирования: | ПФХД: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – увеличение стоимости мягкого инвентаря; |

| Финансовое обеспечение закупки: | |

| Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: | Российская Федерация, Пермский край, В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ |

| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | 1 календарных дней с момента заключения контракта – 60 календарных дней с момента заключения контракта; |

| Требуется обеспечение заявок: | Требуется |

| Размер обеспечения заявок: | 9477. 1 Российский рубль 1 Российский рубль |

| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок: | Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется участником аукциона в виде денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником аукциона. Порядок обеспечения заявки в соответствии с разделом 9 информационной карты документации. |

| Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения: | р/с: 00000000000000000000, л/с: См. прилагаемые документы, БИК: 000000000 |

| Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется |

| Размер обеспечения исполнения контракта: | 5% от итоговой цены контракта |

| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта: | Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта в соответствии с пунктами 3-6, 8 Раздела 16 Информационной карты документации. |

| Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 00000000000000000000, л/с: См. прилагаемые документы, БИК: 000000000 |

| Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется |

| Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |

| Предусмотрено обязательное общественное обсуждение в соответствии со ст. 20 Федерального закона 44-ФЗ: | Не требуется |

Моё призвание – быть медицинским работником

15 мая в Перми в рамках Всемирного дня медицинской сестры состоялась торжественная церемония награждения лучших в своей профессии. Чернушку представляла Леонова Светлана Петровна, которая стала участницей фотоконкурса «Моё призвание» и не осталась в свой профессиональный праздник без подарка.

Чернушку представляла Леонова Светлана Петровна, которая стала участницей фотоконкурса «Моё призвание» и не осталась в свой профессиональный праздник без подарка.

Леонова Светлана Петровна работает фельдшером выездной бригады отделения скорой помощи ГБУЗ ПК «Чернушинская ЦРБ», имеет высшую врачебную категорию и стаж работы по профессии – 29 лет. С января 2011 г. она работает по совместительству фельдшером дошкольно-школьного отдела (ДШО) детского поликлинического отделения МБУЗ «Чернушинская ЦРП» в МАОУ «Кадетская школа» г. Чернушка. «Работать с детьми мне очень нравится, – говорит о своей работе Светлана Петровна. «Моим профессиональным кредо – продолжает она, – являются следующие стихотворные строчки современного поэта Л. Лесных:

Как бы жизнь не летела, дней своих не жалей,

Делай доброе дело, ради счастья людей!

Чтобы сердце горело, а не тлело во мгле,

Делай доброе дело – тем живём на земле!»

В 2009 г. Светлана Петровна, участвуя в районном конкурсе среди медицинских работников, стала его лауреатом, где ей было присвоено звание «Сестра милосердия». «Я стараюсь оправдать это высокое для меня звание своим трудом», – говорит она скромно об этом событии в её жизни.

«Я стараюсь оправдать это высокое для меня звание своим трудом», – говорит она скромно об этом событии в её жизни.

Светлане Петровне по роду своей деятельности часто приходится оказывать медицинскую помощь при несчастных случаях, которых можно было бы избежать, соблюдая элементарные правила безопасности. Она им следует и в своей жизни, и на работе, прививая эти знания ребятам.

Ежегодно к месячнику Здоровья и в рамах профилактических оздоровительных мероприятий к другим памятным датам ВОЗ Светланой Петровной готовятся тематические материалы, публикуемые в школьной газете «Феникс». Даже летом Светлана Петровна отдыхает вместе с детьми. Так, летом 2011 г. на базе загородного лагеря отдыха для детей «Чайка», ею организована работа санитарных дружин, по её инициативе проводятся мероприятия профилактической направленности, такие как «Тропа здоровья».

В 2011-2012 учебном году вновь по инициативе Леоновой С.П. начат курс по подготовке сестёр милосердия, знакомящий учащихся с основами медицинских знаний. Светлана Петровна, замечательный человек, подвижник, вносящий свою лепту в санитарное просвещение не только школы, но и района. Она человек поистине светлый, благородный и бескорыстный, как подобает истинному православному человеку.

Светлана Петровна, замечательный человек, подвижник, вносящий свою лепту в санитарное просвещение не только школы, но и района. Она человек поистине светлый, благородный и бескорыстный, как подобает истинному православному человеку.

Фотоконкурс «Моё призвание – 2012 г.» проводится под патронажем Пермской ассоциации медицинских работников уже второй год с целью повышения престижа профессии. В этом году компетентным жюри конкурса были рассмотрены 169 фотографий 64 претендентов на победу, среди которых работа Светланы Петровны не осталась не замеченной. Из 8 номинантов, прошедших отборочный тур, её фотография в окружении своих воспитанников «Возрождая традиции сестричества» стала абсолютным победителем в номинации «Призвание» и была отмечена ценным призом.

От администрации Чернушинского городского поселения и лично от главы Юрия Александровича Кислицина поздравляем Светлану Петровну с заслуженной победой. В Вашем лице хотим поздравить всех представительниц самой мирной из профессий – профессии медсестры. Мы гордимся, что на нашей территории работают такие профессионалы. Своей самоотверженной работой вы являетесь для общества примером самоотверженного выполнения профессионального долга и верности традициям отечественной медицины. Здоровья вам, «люди в белых халатах»!

Мы гордимся, что на нашей территории работают такие профессионалы. Своей самоотверженной работой вы являетесь для общества примером самоотверженного выполнения профессионального долга и верности традициям отечественной медицины. Здоровья вам, «люди в белых халатах»!

БЛОГ МОЕГО КАДЕТСКОГО 6В КЛАССА: Новости

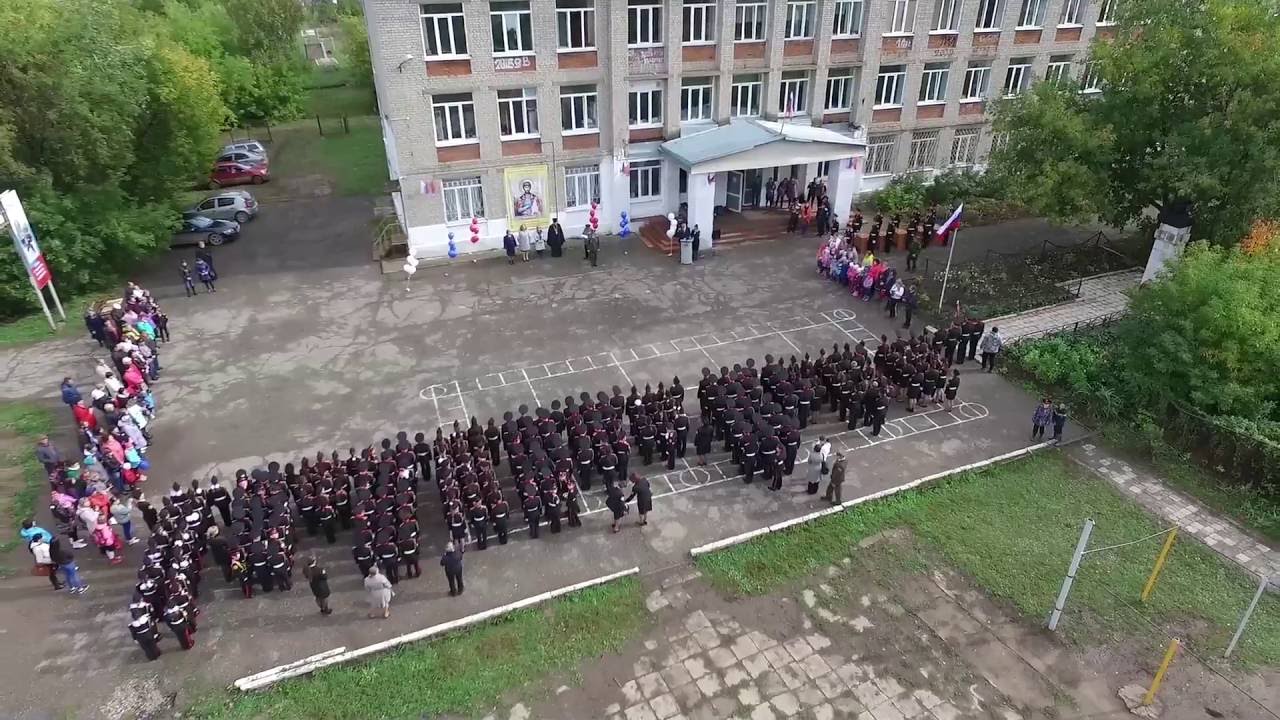

22 сентября 2014 года на плацу Кадетской школы г. Чернушка было особенно торжественно! В этот день прошла церемония кадетской клятвы.

35 мальчишек-первоклашек и 24 кадета пятого класса торжественно обещали перед всей школой: директором, офицерами-воспитателями, педагогами, родителями, старшими товарищами, гостями праздника — быть честным и дисциплинированным, выполнять устав школы, добросовестно изучать учебные предметы, бережно относится к своей форме, быть преданным своему Отечеству.

15 сентября 2014 года отмечается 70-летие со дня гибели Героя Советского Союза, выпускника Чернушинской средней школы (ныне Кадетской школы) Евгения Ивановича Францева.

Евгений Францев в 1940 году окончил 10 классов, был призван в Военно-Морской Флот и направлен в Ейское военно-морское авиационное училище, которое закончил в 1943 году.

В боях Великой Отечественной войны участвовал с июля 1943 года, занимая должности летчика, а затем командира звена. В совершенстве владея техникой пилотирования и искусством ведения воздушного боя, он выходил победителем из самых трудных и неравных схваток с врагом. К июлю 1944 года летчик 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 5-й гвардейской минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота гвардии старший лейтенант Е. И. Францев совершил 26 боевых вылетов, в ходе которых он лично выследил и потопил 2 вражеские подводные лодки, транспорт, танкер, мотобот и в группе — 2 транспорта с войсками и техникой противника. Можно привести один из примеров его умелого и успешного выполнения ответственных заданий командования. 2 апреля 1944 года, выполняя боевое задание по поиску и торпедированию кораблей и транспортов противника путем «свободной охоты», Францев обнаружил в районе Тромсе танкер противника водоизмещением 10 тысяч тонн. Летчик атаковал корабль, торпедировал его и потопил, а затем, несмотря на наличие истребителей противника, вторично зашел для фотографирования момента взрыва противника. Искусно выполнив боевое задание, гвардии старший лейтенант Францев не только уничтожил врага, но и сфотографировал его гибель. За героизм и мужество при выполнении боевых заданий, огромный ущерб, нанесенный врагу, Е. И. Францеву 19 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. 15 сентября 1944 года в ходе «свободной охоты» в Баренцевом море он выследил, атаковал и потопил транспорт с живой силой и техникой противника водоизмещением 2 тысячи тонн. Об успехе Е. И. Францев сообщил по радио в свою часть, но с боевого задания не вернулся.

Летчик атаковал корабль, торпедировал его и потопил, а затем, несмотря на наличие истребителей противника, вторично зашел для фотографирования момента взрыва противника. Искусно выполнив боевое задание, гвардии старший лейтенант Францев не только уничтожил врага, но и сфотографировал его гибель. За героизм и мужество при выполнении боевых заданий, огромный ущерб, нанесенный врагу, Е. И. Францеву 19 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. 15 сентября 1944 года в ходе «свободной охоты» в Баренцевом море он выследил, атаковал и потопил транспорт с живой силой и техникой противника водоизмещением 2 тысячи тонн. Об успехе Е. И. Францев сообщил по радио в свою часть, но с боевого задания не вернулся.

В городе Чернушка его именем названа улица, на Кадетской школе установлена мемориальная доска, рядом со школой стоит памятник, на мемориальном комплексе «Аллея Славы» — бюст Героя. Традиционно в день гибели Евгения Францева в школе проходит митинг в память о нём.

Традиционно в день гибели Евгения Францева в школе проходит митинг в память о нём.

Управление образования – Документы

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

П Р И К А З

_14.02.2020__ _69/П_

город Великие Луки

О проведении мероприятий,

посвящённых Дню защитника Отечества,

31-й годовщине вывода войск из Афганистана,

20-летию подвига 6-й роты

В соответствии с Планом работы Управления образования Администрации города Великие Луки на 2019/2020 учебный год

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план участия образовательных учреждений в военно-патриотической Декаде, посвященной Дню защитника Отечества, 31-й годовщине вывода войск из Афганистана. 20-летию подвига 6-й роты. (приложение №1).

20-летию подвига 6-й роты. (приложение №1).

2. Организовать 21 февраля 2020 года работу юнармейского Поста №1 (МБОУ СОШ № 1, МБУДО ДДТ) с 11:30 до 12:50 час. у памятника А.Матросову и у Вечного огня. Ответственные: Воробьева Е.В., директор МБОУ СОШ №1, Зернова Т.А., директор МБОУДОД ДДТ.

3. Учреждениям образования организовать участие обучающихся в городских военно-патриотических памятных мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества (занятия, уроки мужества, классные часы, работа музеев, митинги, возложение цветов). Ответственные: руководители образовательных учреждений.

4. Учреждениям образования разместить информацию об участии в военно-патриотической декаде на официальных сайтах образовательных учреждений.

5. Финансирование мероприятий осуществить в рамках подпрограммы «Молодое поколение города Великие Луки» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодёжной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» на 2018-2022 годы» (п. 4.1.2. «Декада, посвящённая Дню защитника Отечества»).

4.1.2. «Декада, посвящённая Дню защитника Отечества»).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования С.В. Белюкову.

Начальник Управления образования Т.О.Лозницкая

Приложение 1.

План мероприятий военно-патриотической декады,

посвящённой Дню защитника Отечества, 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, 20-летию подвига разведчиков 2 бригады ОБрСпН и 6-й роты.

15 февраля – 4 марта 2020 г.

15 февраля – 1 марта

Уроки мужества, посвященные 31 – й годовщине вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, 20-летию подвига 6-й роты. Экскурсии в школьные музеи. Встречи с ветеранами Вооруженных сил, членами военно-патриотических организаций и клубов (ВГОО «Союз десантников», «Поисковый отряд «Штурм», «Ветераны Вооруженных сил города Великие Луки и Великолукского р-на», Великолукское отделение ВОО «Боевое братство» и др. ), работниками военкомата, военнослужащими-выпускниками образовательных. Тематические классные часы. Оборонно-спортивные игры.

), работниками военкомата, военнослужащими-выпускниками образовательных. Тематические классные часы. Оборонно-спортивные игры.

Ответственные: руководители образовательных учреждений, заместители руководителей по воспитательной работе, классные руководители, кураторы групп.

15 февраля

12.00 – Митинг у памятного знака великолучанам, погибшим в «горячих точках», посвящённый 31-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Участвуют: МБОУ СОШ №9, МБОУ Лицей №10.

Ответственные: руководители ОУ.

16-23 февраля

Участие делегации молодёжи города Великие Луки в фестивале городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» в г.Архангельск (по плану Союза городов воинской славы).

19 февраля

Репетиция открытия торжественного городского вечера, посвященного Дню защитника Отечества

19. 00 – МБУК «Дом культуры им.Ленина» (Ул. Малышева д.13)

00 – МБУК «Дом культуры им.Ленина» (Ул. Малышева д.13)

Участвуют: МАОУ «Кадетская школа» – 10 кадетов, сводный парадный расчет юнармейцев города Великие Луки (10 человек).

20 февраля

Генеральная репетиция открытия торжественного городского вечера, посвященного Дню защитника Отечества

МБУК «Великолукский драматический театр»

Участвуют: МАОУ «Кадетская школа» – 10 кадетов, сводный парадный расчет юнармейцев города Великие Луки (10 человек).

20 февраля

Проведение военно-патриотической игры «Настоящие мальчишки, настоящие девчонки!» ДОО «Лучане», посвящённой Дню защитника Отечества, 77-й годовщине подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, 75-летию Победы в ВОв.

14.00 – Крепостной вал.

Участвуют: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МАОУ «Педагогический лицей», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МАОУ «Кадетская школа», МБОУ СОШ №9, МАОУ «СОШ №12», МБОУ СОШ №13, МАОУ СОШ №16, МБОУ СООШ №17.

Ответственные: руководители ОУ.

21 февраля

9:00 – митинг у памятника Герою Советского союза А.Матросову

(участвуют участники легкоатлетического пробега и мероприятий в д.Чернушки).

9-15 – Легкоатлетический пробег-эстафета молодёжи города, посвященный 96-летию со дня рождения и 77-летию подвига Александра Матросова. Великие Луки – д. Чернушки (старт у памятника А. Матросову).

21 февраля

Участие делегации молодёжи города в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества:

Место проведения: д. Чернушки, Локнянский район

Участвуют: юнармейский Пост №1, команда юнармейцев МБОУ Лицей №10, команда МАОУ «Кадетская школа» (по отдельному положению и приказу).

9.15 – Построение возле памятника Герою Советского Союза А.Матросову. После торжественного построения – отъезд в Локнянский р-н.

11.30 – заезд в д.Чернушка, построение колонны к месту гибели А.Матросова

12.10 – открытие и проведение торжественного митинга

13.00 – начало спортивных соревнований.

14.00 – обед.

15.00 – подведение итогов соревнований, награждение, отъезд.

21 февраля

11.00 – Возложение цветов на воинском мемориальном захоронении.

Участвуют: МБОУ СОШ №6, МАОУ «СОШ №12», МБОУ СОШ №13, ГБОУ «Великолукская школа-интернат», МАОУ СОШ №16 (Не менее 25-ти человек).

11.40 – Возложение цветов к стеле Город воинской славы

Участвуют: МБОУ Гимназия (Не менее 25-ти человек)

12.00 – Торжественный митинг у Вечного огня, возложение цветов.

Участвуют: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МАОУ «Педагогический лицей», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, МАОУ «Кадетская школа», МБОУ СОШ №9, МБОУ Лицей №10, МАОУ «Лицей №11» МБОУ СОШ №17, (Не менее 25-ти человек).

Участвуют: МБУДО ДДТ, ВЛТЖТ, ВГСХА, ВЛГАФК, ВФ ПсковГУ, ВПК, ВМТК (Не менее 10 человек).

Ответственные: Руководители образовательных учреждений.

Участвуют: знамённая группа МАОУ «Кадетская школа».

Ответственный: Гоголев И.В., директор МАОУ «Кадетская школа».

13.00 – Имитация боя «Уничтожение колонны боевиков», приуроченной ко дню памяти погибших воинов 2-й бригады ОБрСпН.

Центр допризывной подготовки.

Место проведения: Крепостной вал.

Участвуют: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МАОУ «Педагогический лицей», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, МАОУ «Кадетская школа», МБОУ СОШ №9, МБОУ Лицей №10, МАОУ «Лицей №11» МБОУ СОШ №17, (Не менее 25-ти человек).

Участвуют: МБУДО ДДТ, ВЛТЖТ, ВГСХА, ВЛГАФК, ВФ ПсковГУ, ВПК, ВМТК (Не менее 10 человек).

21 февраля

14. 00 15.43- ВКС «Бессмертный полк фронтовых писем».

00 15.43- ВКС «Бессмертный полк фронтовых писем».

Место проведения МАОУ «Лицей №11» (проводит СОШ №8 (г. Севастополь)

Участвуют: МАОУ «Лицей №11»

17.00 – городской праздничный вечер.

Великолукский драматический театр. Вход по пригласительным билетам.

Участвуют: знамённые группы МАОУ «Кадетская школа».

Ответственный: Гоголев И.В., директор МАОУ «Кадетская школа».

Участвуют: МАОУ «Кадетская школа» – 10 кадетов, сводный парадный расчет юнармейцев города Великие Луки (10 человек).

Выступление готовит: МАОУ «Кадетская школа».

Работают волонтёры, раздают листовки «Дорога памяти».

21 февраля

15.00 – Репетиция церемонии вступления в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Место проведения: Краеведческий музей

Участвуют: кандидаты в юнармейцы сводного парадного расчёта и МАОУ СОШ №16.

Ответственные: Руководители образовательных учреждений.

22 февраля

10.00 – Торжественное открытие оборонно-тактической игры «Захват флага» на кубок генерала армии Юрия Николаевича Якубова.

Место проведения: Крепостной вал (у обелиска Славы).

13.00 – Церемония награждения участников, победителей и призеров оборонно-тактической игры «Захват флага» на кубок генерала армии Юрия Николаевича Якубова.

Место проведения: Крепостной вал (у обелиска Славы).

14.30 – Торжественный приём в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Участвуют обучающиеся образовательных учреждений (в соответствии с поданными списками).

Участвуют: юнармейская знаменная группа МБОУ Лицей №10.

Ответственный: Буйко И.В., директор МБОУ Лицей №10.

Место проведения: Краеведческий музей.

23 февраля

9.00 – XVI турнир по ШОТОКАН карате, посвященный Дню защитника Отечества и памяти Павла Сухорученкова.

Место проведения: спортивный зал МБОУ Гимназия. Отв. Фомченкова Т.А., директор МБОУ Гимназия.

25 февраля

Участие команды юнармейцев в областной КВН-викторине, посвященной 290-летию со дня рождения А.В. Суворова и 275-летию со дня рождения М.И. Кутузова.

Место проведения: МБОУ «СОШ №24» г. Псков

Ответственный: Баринов А.С., ведущий специалист Управления образования Администрации города Великие Луки.

26 февраля

10:00 – военизированная эстафета, посвящённая 20-ой годовщине памяти 6 парашютно-десантной роты.

Участвуют: колледжи и ВУЗы.

Проводит ВГОО «Союз десантников»

Ответственный: Скачков А.Ю., председатель ВГОО «Союз десантников».

26 февраля

14.00-15.30 ВКС «Открытый разговор: Юнармия в школе».

Место проведения МАОУ «Лицей №11» (проводит МКОУ СОШ №1 (г.Фролово)

27 февраля

14.15 – Участие молодёжи в открытии бюста Шикову С.Н.

Место проведения: аллея памяти (Братское мемориальное захоронение)

Участвуют: МБОУ Лицей №10, МАОУ «СОШ №12», СО Ш №13.

1 марта – мероприятия, посвящённые региональной памятной дате Псковской области в память о военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Десантно-штурмовой дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения.

Отв. Руководители образовательных учреждений.

4 марта

14:00 – городские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях

среди обучающихся 5-6 классов, посвящённых 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского десантно – штурмового полка ВДВ

Место проведения: МБУДО «Дом детского творчества им. А. Матросова» (ул. Первомайская, д.2).

А. Матросова» (ул. Первомайская, д.2).

Космические организации, часть 2: Военные, иностранные и частные США

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, должно быть свободно для исследования и использования всеми странами

– Договор Организации Объединенных Наций 1967 года

Хотя НАСА – самая известная космическая организация в мире, но не единственная. У вооруженных сил США есть активная космическая программа, которая существовала еще до создания НАСА. Большинство современных военных космических предприятий сосредоточены вокруг баллистических ракет и спутников для сбора данных.Это беспилотные проекты. Есть также много иностранных правительств с космическими программами. Главный из них – российская космическая программа, которую реализует агентство Росавиакосмос. Российское агентство продолжает программу, начатую Советским Союзом несколько десятилетий назад. Примерно половину двадцатого века Советский Союз был вовлечен в ожесточенное соперничество времен холодной войны с Соединенными Штатами за космическое превосходство. Советы достигнут многих вех в космосе раньше Соединенных Штатов.

Российское агентство продолжает программу, начатую Советским Союзом несколько десятилетий назад. Примерно половину двадцатого века Советский Союз был вовлечен в ожесточенное соперничество времен холодной войны с Соединенными Штатами за космическое превосходство. Советы достигнут многих вех в космосе раньше Соединенных Штатов.

В 1991 году Советский Союз распался на отдельные страны (включая Россию), которые были более дружелюбны с Соединенными Штатами.Гражданские космические агентства в Соединенных Штатах и России изо всех сил пытались продолжить амбициозные космические программы, поскольку их финансирование было сокращено. Они начали вместе работать над многими космическими предприятиями. Со временем космические программы возникли в Европе, Китае, Японии и других странах. Это открыло возможности для новых союзов в космосе.

Частные организации также внесли большой вклад в мировые космические программы. Эти организации образуются, когда люди, интересующиеся ракетостроением, физикой, астрономией, космическими путешествиями или космической коммерцией, объединяются для реализации своих амбиций.

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ США

Соединенные Штаты должны завоевать и сохранить способность контролировать космос, чтобы обеспечить прогресс и превосходство свободных наций.

– Начальник штаба ВВС генерал Томас Уайт, 1959.

Американские военные мечтали о космосе задолго до того, как космические полеты стали возможны. Три основных вида вооруженных сил – армия, военно-воздушные силы и флот – начали космические программы после Второй мировой войны. Иногда они сотрудничали, но чаще они соревновались друг с другом в разработке ракет, спутников и пилотируемых космических программ.

В 1958 году президент Эйзенхауэр ограничил роль военных в космосе, создав новое гражданское агентство, названное Национальным агентством по аэронавтике и космическим исследованиям (НАСА). НАСА была возложена ответственность за пилотируемые космические программы страны. Военным разрешили заниматься космическими проектами, которые пошли на пользу национальной обороне. Несмотря на разделение, две программы частично совпадали. Даже в двадцать первом веке НАСА зависит от военных ресурсов для выполнения проектов по исследованию космоса человеком.

Несмотря на разделение, две программы частично совпадали. Даже в двадцать первом веке НАСА зависит от военных ресурсов для выполнения проектов по исследованию космоса человеком.

Министерство обороны также управляет рядом национальных оборонных проектов, связанных с космосом. По оценкам Исследовательской службы Конгресса США, Министерство обороны потратило 15,7 миллиарда долларов на секретные и несекретные космические проекты в 2002 году и 18,4 миллиарда долларов в 2003 году. Министерство обороны запросило 20,4 миллиарда долларов на космические проекты в своем бюджете на 2004 год.

Соединенные Штаты официально придерживаются политики, согласно которой они не будут разрабатывать космическое оружие, а будут только оборонительные системы. Некоторые критики жалуются, что грань между ними становится очень размытой.Например, известно, что ВВС работают над программой под названием Experimental Satellite Series (XSS). Это небольшие мобильные спутники, которые можно подвести к другим орбитальным объектам и сфотографировать их.

XSS-10 был успешно испытан в январе 2003 года. Хотя Пентагон отрицает, что спутники XSS являются космическим оружием, было бы относительно легко преобразовать их фотографические возможности в огневую мощь. Тогда они смогут искать и уничтожать цели на орбите, например, разведывательные спутники недружественных стран.Разработка противоспутникового оружия или противоспутниковых систем вызывает большие споры. Военно-воздушные силы планируют испытать более совершенную версию XSS в конце 2004 года.

От Второй мировой войны до 1955 года

Военно-космическая программа началась всерьез после окончания Второй мировой войны. В мае 1945 года группа немецких ученых-ракетчиков во главе с Вернером фон Брауном сдалась американским войскам. В рамках операции «Скрепка» армия США подписала контракт с командой фон Брауна и перевезла их в Форт-Блисс, штат Техас, для работы над американской ракетной программой.Армия также захватила много частей немецких ракет Фау-2. Команда фон Брауна собрала детали и запустила ракеты на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 24 февраля 1949 года группа запустила первую ракету с территории США, чтобы выйти за пределы земной атмосферы и проникнуть в космическое пространство. Он назывался BUMPER Round 5 .

24 февраля 1949 года группа запустила первую ракету с территории США, чтобы выйти за пределы земной атмосферы и проникнуть в космическое пространство. Он назывался BUMPER Round 5 .

Между тем у ВВС США была своя собственная космическая программа, которая включала разработку управляемых ракет и роботизированных самолетов на базе ВВС Холломан недалеко от Аламогордо, штат Нью-Мексико.Еще в 1946 году военно-воздушные силы запускали в верхние слои атмосферы ракеты, несущие дрозофилы, споры грибов и мелких млекопитающих. На базе создана полевая аэромедицинская лаборатория в рамках программы ВВС «Человек в космосе». Лаборатория исследовала новую область космической биологии и проводила полеты на воздушных шарах на большой высоте с животными и людьми.

К началу 1950-х годов ВВС запускали ракеты для проверки воздействия невесомости и радиации на мышей и обезьян.Некоторые животные пережили полеты, а другие погибли. По мнению историков, по крайней мере четыре макаки-резус погибли, когда парашюты не раскрылись во время спуска их космического корабля. В 1952 году ВВС завершили свою программу космической биологии и обратились к баллистическим ракетам. Однако к тому времени в ВВС накоплен огромный объем знаний и ресурсов в области биоастронавтики.

В 1952 году ВВС завершили свою программу космической биологии и обратились к баллистическим ракетам. Однако к тому времени в ВВС накоплен огромный объем знаний и ресурсов в области биоастронавтики.

В 1950 году армия перебросила ракетную команду фон Брауна из Нью-Мексико в арсенал Редстоун в Хантсвилле, штат Алабама.Четыре года спустя фон Браун предложил армии запустить на орбиту беспилотный спутник, используя в качестве основного ускорителя ракету Редстоун. План в конечном итоге получил название Project Orbiter.

Военно-морской флот также проводил ракетные исследования после Второй мировой войны с использованием трофейных немецких ракет. Лаборатория военно-морских исследований (NRL) в Вашингтоне, округ Колумбия, оборудовала ракеты V-2 атмосферными зондами и другими научными инструментами. NRL имеет долгую и выдающуюся историю научных исследований. Он был основан в 1920-х годах по настоянию известного изобретателя Томаса Эдисона (1847–1931).NRL изобрела современную радиолокационную систему США и использовала ракеты Фау-2 для получения солнечного спектра в далеком ультрафиолетовом диапазоне и для обнаружения солнечных рентгеновских лучей. Когда запасы ракет Фау-2 начали заканчиваться, NRL разработала свои собственные ракеты под названием Vikings и Aerobees.

Когда запасы ракет Фау-2 начали заканчиваться, NRL разработала свои собственные ракеты под названием Vikings и Aerobees.

1955–1958

В 1955 году Соединенные Штаты решили запустить беспилотный спутник в рамках проекта Международного геофизического года (МГГ). МГГ должен был работать с июля 1957 года до конца 1959 года. Различные правительственные агентства представили предложения по созданию спутника.В их число вошли предложения всех трех ветвей службы: армейский проект «Орбитер», основанный на ракете Редстоун, предложение ВВС, основанное на ракете Атлас, и проект ВМФ «Авангард», основанный на ракете «Викинг». Был выбран проект «Авангард». Лаборатории военно-морских исследований была делегирована ответственность за разработку спутника и проведение на нем научных экспериментов.

Первые испытательные полеты проекта «Авангард» были проведены в декабре 1956 и мае 1957 года. Хотя оба испытания прошли успешно, проект продвигался медленно.В октябре 1957 года Советский Союз успешно вывел на околоземную орбиту спутника . Это был первый в мире искусственный спутник Земли. Соединенные Штаты были ошеломлены тем, что Советы достигли этой важной вехи. Министерство обороны (DOD) оказало давление на ВМФ, чтобы ускорить график Vanguard. В начале ноября 1957 года Советы запустили Спутник 2 с собакой по кличке Лайка на борту.

Это был первый в мире искусственный спутник Земли. Соединенные Штаты были ошеломлены тем, что Советы достигли этой важной вехи. Министерство обороны (DOD) оказало давление на ВМФ, чтобы ускорить график Vanguard. В начале ноября 1957 года Советы запустили Спутник 2 с собакой по кличке Лайка на борту.

Тем временем группа фон Брауна в Редстоунском арсенале разработала баллистическую ракету «Юпитер».На протяжении середины 1950-х годов армия пыталась убедить Министерство обороны, что для вывода спутника на орбиту следует использовать ракеты Redstone или Jupiter. После Sputnik 1 Министерство обороны было готово к прослушиванию. В ноябре 1957 года армия получила разрешение на продолжение проекта «Эксплорер» в качестве поддержки «Авангарда». Месяц спустя первая попытка полномасштабного запуска «Авангарда» провалилась, когда ракета взорвалась через две секунды после старта.

31 января 1958 года армия успешно спустила на воду Explorer 1 , первый U.Спутник С. , в космос с помощью ракеты Юпитер-С. Спутник был почти 7 футов в длину и около 6 дюймов в диаметре. Он весил 31 фунт. Научное оборудование включало датчики температуры и приборы для обнаружения космических лучей и ударов микрометеоритов. Полезная нагрузка была разработана под руководством Джеймса Ван Аллена, профессора физики Университета Айовы. Данные со спутника Explorer 1 и более позднего спутника Explorer 3 привели к открытию Ван Алленом радиационных поясов вокруг Земли.В 1958 году наличие поясов подтвердил советский спутник Sputnik 3 . (См. Рис. 3.1.)

, в космос с помощью ракеты Юпитер-С. Спутник был почти 7 футов в длину и около 6 дюймов в диаметре. Он весил 31 фунт. Научное оборудование включало датчики температуры и приборы для обнаружения космических лучей и ударов микрометеоритов. Полезная нагрузка была разработана под руководством Джеймса Ван Аллена, профессора физики Университета Айовы. Данные со спутника Explorer 1 и более позднего спутника Explorer 3 привели к открытию Ван Алленом радиационных поясов вокруг Земли.В 1958 году наличие поясов подтвердил советский спутник Sputnik 3 . (См. Рис. 3.1.)

17 марта 1958 года ВМС наконец вывели на орбиту свой спутник Vanguard . Испытательная машина Vanguard 4 была запущена на мысе Канаверал, Флорида, и вывела трехфунтовый спутник на околоземную орбиту. Спутник был размером с грейпфрут. Это был первый орбитальный спутник, работающий от солнечной энергии.

энергия. Солнечные батареи также питали его радио, пока радио не вышло из строя в 1964 году. По состоянию на февраль 2004 года бесшумный спутник Vanguard продолжает вращаться вокруг Земли. Он оставался на орбите дольше, чем любой созданный человеком объект в космосе.

По состоянию на февраль 2004 года бесшумный спутник Vanguard продолжает вращаться вокруг Земли. Он оставался на орбите дольше, чем любой созданный человеком объект в космосе.

Успехи спутников 1950-х годов воодушевили космические амбиции ВВС. Служба приступила к планированию программы пилотируемых космических полетов под названием Dyna-Soar. Это должен был быть самолет на базе экспериментального самолета X-15, который мог быть запущен на орбиту с помощью ракеты, но возвращался на Землю и приземлялся на взлетно-посадочной полосе. Другой проект назывался Man in Space Soonest (MISS).MISS призвала к запуску пилотируемого спутника к 1960 году, пилотируемую лабораторию на околоземную орбиту к 1963 году и пилотируемую посадку на Луну к 1965 году.

В июне 1958 года ВВС объявили список летчиков-испытателей, выбранных для участвовать в проекте MISS. Это были бы самые первые американские астронавты. Четыре месяца спустя было сформировано НАСА, которое взяло на себя ответственность за пилотируемые космические полеты. Dyna-Soar и MISS были отменены. Большинство потенциальных астронавтов получили задания НАСА.

Dyna-Soar и MISS были отменены. Большинство потенциальных астронавтов получили задания НАСА.

НАСА принимает более

На протяжении 1950-х годов ВВС лоббировали лидеров Конгресса, чтобы получить контроль над космической программой страны. У ВВС были отличные возможности для запуска и обширные возможности для исследований и разработок в области космической науки и биоастронавтики.

Согласно историкам, президент Эйзенхауэр опасался, что милитаризация национальной космической программы ускорит гонку ядерных вооружений с Советским Союзом и создаст политически мощный «военно-промышленный комплекс» в Соединенных Штатах.Многие ученые также выступали против военного контроля над космической программой. Они опасались, что разработка оружия и пилотируемые космические полеты будут иметь приоритет над научными целями. В качестве компромисса несколько видных американских ученых призвали Конгресс разделить космическую программу на две части: пилотируемые программы осуществляются военными, а научные программы – НАСА. В 1958 году, когда агентство было введено в действие, президент Эйзенхауэр решил разрешить НАСА запускать национальную космическую программу.

В 1958 году, когда агентство было введено в действие, президент Эйзенхауэр решил разрешить НАСА запускать национальную космическую программу.

В течение следующих нескольких лет большая часть военных космических программ, активов и ресурсов была передана НАСА. Новое агентство сильно зависело от военных ученых, обладающих опытом в области космической науки, особенно из ВВС. Даже после создания НАСА официальные лица ВВС продолжали лоббировать у политических лидеров контроль над космическими программами. Эти усилия были поддержаны несколькими влиятельными людьми в администрации Кеннеди. В 1961 году научный советник президента Кеннеди выпустил отчет, в котором очень критиковалось НАСА.Он рекомендовал, чтобы любые крупные пилотируемые космические проекты, которые преследовала страна, контролировались военными.

В то время НАСА занималось проектом «Меркурий» и планировало полеты «Аполлона» на Луну. Подразделение космических систем (SSD) ВВС предложило свой собственный проект после Меркурия под названием Lunex, который обещал отправить трех человек на Луну к 1967 году. SSD оценил стоимость проекта в 7,5 миллиардов долларов.

SSD оценил стоимость проекта в 7,5 миллиардов долларов.

Армейский план пилотируемого космического полета назывался «Проект Адам».Он требовал, чтобы один астронавт был заперт в капсуле на вершине баллистической ракеты для его полета по орбите. Хотя армия обладала прекрасными пусковыми возможностями и ракетной техникой, ей не хватало опыта в области биоастронавтики. Проект «Адам» не предусматривал какого-либо наблюдения за человеком во время его космического полета для получения медицинских знаний. Армия также выступала за военный форпост на Луне в рамках проекта Horizon. Этот амбициозный план включал док и заправочную станцию на орбите вокруг Земли.

У.У S. Navy был собственный план пилотируемого космического полета под названием Manned Earth Reconnaissance Project или Project MER. Однако космическая репутация ВМФ пострадала из-за плохой работы программы «Авангард». Кроме того, ВМФ зависел от ВВС в отношении пусковых установок и возможностей биоастронавтики.

НАСА имело свою долю влиятельных сторонников, в том числе Овертона Брукса (председателя комитета палаты представителей). по науке и астронавтике) и вице-президентом Линдоном Джонсоном из Техаса.Ни тот, ни другой не хотели, чтобы военные контролировали космические предприятия страны. В конце концов президент Кеннеди решил поддержать НАСА. Он увеличил бюджет агентства и возложил на него ответственность за пилотируемый полет на Луну.

по науке и астронавтике) и вице-президентом Линдоном Джонсоном из Техаса.Ни тот, ни другой не хотели, чтобы военные контролировали космические предприятия страны. В конце концов президент Кеннеди решил поддержать НАСА. Он увеличил бюджет агентства и возложил на него ответственность за пилотируемый полет на Луну.

НАСА получило помощь ВВС по многим аспектам ранних космических программ. В течение 1950-х годов ВВС получили детенышей шимпанзе и обезьян, которых обучали на базе Холломан для космических полетов. Многие животные не были названы. Обезьяна-резус по имени Сэм (в честь Школы авиационной медицины ВВС США) совершила испытательный полет на Меркурии в 1959 году.

Еще одного шимпанзе звали Хэм (аббревиатура от Holloman Aero Medical). В 1961 году НАСА запустило Хэма и другого «шимпонавта» по имени Энос в космическое пространство на орбиту Земли. Военно-воздушные силы продолжали управлять колонией космических шимпанзе до 1997 года. Тогда 21 шимпанзе был передан группе спасения шимпанзе во Флориде.

Военные и разведывательные спутники

После создания НАСА военные США сосредоточили большую часть своих космических ресурсов на разработке баллистических ракет и спутников.Спутники были разработаны для различных целей, включая связь, навигацию, наблюдение за погодой и разведку (шпионаж).

В конце 1950-х годов ВВС совместно с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) разработали разведывательный спутник, способный фотографировать наземные объекты в Советском Союзе из космоса. Проект получил кодовое название Corona. Публично США назвали спутник Discoverer и заявили, что на нем проводятся научные исследования.В течение 1960-х и начала 1970-х годов было выполнено более 100 миссий Corona. Советский Союз вывел на орбиту свои собственные спутники-шпионы и также утверждал, что они предназначены для научных целей.

До 1980-х годов все спутники запускались с помощью ракет, которые назывались «Расходуемые ракеты-носители» (ELV). Оказавшись над атмосферой Земли, спутник отделился от своего ELV, и ELV сгорел при входе в атмосферу. В течение 1970-х годов ВВС использовали ряд ELV, включая ракеты «Скаут», «Тор», «Дельта», «Атлас» и «Титан».

В течение 1970-х годов ВВС использовали ряд ELV, включая ракеты «Скаут», «Тор», «Дельта», «Атлас» и «Титан».

Разработка космических челноков открыла новую эру в развертывании спутников. Шаттл был многоразовым и включал в себя команду астронавтов, которая могла запускать, извлекать и ремонтировать спутники по мере необходимости. Военные очень обрадовались этой перспективе. Во время разработки космического челнока Министерство обороны настаивало на том, чтобы эти аппараты были спроектированы для перевозки тяжелых военных спутников и могли вращаться вокруг Земли по полярной траектории. Оба требования существенно увеличили стоимость программы шаттлов и замедлили ее развитие.

На ВВС была возложена ответственность за создание стартовой площадки для шаттлов на базе ВВС Ванденберг на побережье Калифорнии. Это позволит шаттлу взлететь в южном направлении к Южному полюсу. ВВС также разработали ракету для программы шаттлов под названием Interim Upper Stage (IUS). Ракетные ускорители IUS были разработаны для вывода спутников с типичной орбиты шаттла на более высокие орбиты.

Первый полет шаттла состоялся только в апреле 1981 года.В июне 1982 года шаттл впервые вывел на орбиту военный спутник. Шаттлы доставили в космос шесть последующих спутников Министерства обороны США в 1984 и 1985 годах. Четыре из этих спутников были спутниками связи SYNCOM. Две другие миссии были засекречены.

Когда впервые был предложен шаттл, НАСА пообещало, что он будет часто и регулярно вылетать на околоземную орбиту и будет соответствовать требованиям военных по планированию запусков спутников. Вскоре стало очевидно, что это не так.Программа шаттлов страдала от проблем и летала всего несколько раз в год. Министерство обороны решило, что не может полностью полагаться на шаттлы в военных миссиях страны. В 1984 году официальные лица ВВС убедили Конгресс профинансировать разработку парка новых ELV для военных миссий. НАСА решительно протестовало против этого действия, но было отклонено.

Инициатива удалась. Взрыв космического челнока Challenger вскоре после старта в 1986 году вынудил НАСА внести радикальные изменения в программу шаттлов. Это сильно повлияло на космические амбиции военных. Взрыв Challenger произошел всего за несколько месяцев до первого запланированного запуска шаттла ВВС с базы ВВС Ванденберг. Демонтированы средства запуска шаттлов базы. Большая часть связанного с этим оборудования была передана НАСА. Министерство обороны сосредоточило больше ресурсов на разработке ПЗВ.

Это сильно повлияло на космические амбиции военных. Взрыв Challenger произошел всего за несколько месяцев до первого запланированного запуска шаттла ВВС с базы ВВС Ванденберг. Демонтированы средства запуска шаттлов базы. Большая часть связанного с этим оборудования была передана НАСА. Министерство обороны сосредоточило больше ресурсов на разработке ПЗВ.

В сентябре 1988 года космический челнок возобновил полет. Между 1988 и 1992 годами шаттлы доставили в космос менее 10 боевых грузов.Это были спутники, которые по какой-то причине нельзя было запустить на борту ELV.

Звездные войны

23 марта 1983 года президент Рональд Рейган объявил о новом военном космическом предприятии Соединенных Штатов. Он назвал это Инициативой по космической обороне или СОИ. По сути, план предусматривал размещение в космосе спутникового щита, который защитил бы Соединенные Штаты от прибывающих советских ядерных ракет. Рейган сказал, что СОИ сделает ядерное оружие «бессильным и устаревшим».

Ранее в том же месяце Рейган осудил Советский Союз как «очаг зла в современном мире.Советское информационное агентство ТАСС ответило, что Рейган был полон «воинственного сумасшедшего антикоммунизма». Предложение Рейгана СОИ усилило напряженность в отношениях между двумя странами. опасная гонка вооружений. Позже в том же году СССР прервал переговоры по ядерному оружию в Женеве, Швейцария.

СМИ прозвали предложение СОИ программой «Звездные войны». ( Звездные войны был хитом 1977 года, в котором рассказывалось о сложном космическом оружии.) Многие ученые публично сомневались, была ли SDI технически осуществима с учетом технологий того времени.Крупные газеты открыто высмеивали эту идею. Политики жаловались на возможные затраты. Ожидалось, что выяснение того, возможна ли вообще SDI, обойдется чрезвычайно дорого. Даже высокопоставленные правительственные чиновники опасались, что СОИ начнет гонку вооружений в космосе.

В марте 1984 года Министерство обороны учредило Организацию стратегической оборонной инициативы (SDIO). Позже в том же году армия успешно испытала ракету-перехватчик в рамках операций SDIO. Ракета была запущена с ракетного полигона Кваджалейн на Маршалловых островах.Он пролетел над атмосферой, а затем обнаружил и отследил ракету, которая была запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ракета-перехватчик наводилась на цель с помощью бортовых датчиков и компьютерного целеуказания. Он врезался в цель и уничтожил ее.

Позже в том же году армия успешно испытала ракету-перехватчик в рамках операций SDIO. Ракета была запущена с ракетного полигона Кваджалейн на Маршалловых островах.Он пролетел над атмосферой, а затем обнаружил и отследил ракету, которая была запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ракета-перехватчик наводилась на цель с помощью бортовых датчиков и компьютерного целеуказания. Он врезался в цель и уничтожил ее.

Рейган встречался с советским премьер-министром Михаилом Горбачевым для частных переговоров в 1985 и 1986 годах. Оба раза они спорили о СОИ. На встрече в Рейкьявике, Исландия, в 1986 году премьер Горбачев предложил сократить советские ракетные запасы, если Соединенные Штаты прекратят разработку проекта СОИ.Рейган отказался. К этому времени военные разработали рабочую концепцию космического щита, в которую входили многочисленные небольшие компьютеризированные спутники. Концепция получила название «Блестящие камешки».

В 1989 году президент Джордж Буш вступил в должность. Он поддержал проект SDI, и исследования и разработки продолжались. Два года спустя Соединенные Штаты вступили в войну против Ирака в Персидском заливе. К этому времени Советский Союз распался на ряд независимых республик. Холодная война закончилась.Вскоре после того, как Билл Клинтон стал президентом в 1993 году, SDIO была переименована в Организацию противоракетной обороны (BDMO). Новой угрозой считались ракеты ограниченной дальности в руках недружественных диктаторов и террористов.

Он поддержал проект SDI, и исследования и разработки продолжались. Два года спустя Соединенные Штаты вступили в войну против Ирака в Персидском заливе. К этому времени Советский Союз распался на ряд независимых республик. Холодная война закончилась.Вскоре после того, как Билл Клинтон стал президентом в 1993 году, SDIO была переименована в Организацию противоракетной обороны (BDMO). Новой угрозой считались ракеты ограниченной дальности в руках недружественных диктаторов и террористов.

В январе 2002 года президент Джордж Буш преобразовал BDMO в Агентство противоракетной обороны (MDA). Цель MDA – перехватить и уничтожить баллистические ракеты на пути их полета. Желательно, чтобы это происходило за пределами атмосферы Земли, чтобы ядерные или биологические боеголовки были уничтожены при входе в атмосферу.

По состоянию на июль 2004 года MDA продолжает разработку и испытания ракет-перехватчиков и систем слежения. Одна из этих систем называется Система слежения за космосом и наблюдения (STSS).-800x600.jpg) Это серия спутников на низкой околоземной орбите, которые будут обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты, запускаемые в любой точке планеты. В конечном итоге система будет включать в себя инфракрасные датчики космического базирования, которые смогут отличать боеголовки ракет от других близлежащих объектов (таких как ложные цели, корпуса ракет или космический мусор).Первый запуск спутника STSS запланирован на 2007 год.

Это серия спутников на низкой околоземной орбите, которые будут обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты, запускаемые в любой точке планеты. В конечном итоге система будет включать в себя инфракрасные датчики космического базирования, которые смогут отличать боеголовки ракет от других близлежащих объектов (таких как ложные цели, корпуса ракет или космический мусор).Первый запуск спутника STSS запланирован на 2007 год.

Разрабатываемые системы противоракетной обороны вызвали резкую критику со стороны научного сообщества. Накануне развертывания на Аляске и Калифорнии первых десяти ракет-перехватчиков, которые должны быть размещены к сентябрю 2004 г., Союз обеспокоенных ученых – организация независимых ученых, занимающихся исследованиями и анализом таких вопросов политики, как окружающей среды и разработки ракет, выпустила отчет под названием «Технические реалии: анализ развертывания U.S. Национальная система противоракетной обороны “([Интернет] http://www.ucsusa.org/global_security/missile_defense/page. cfm?pageID=1403 [по состоянию на 26 июля 2004 г.]), в котором говорилось:

cfm?pageID=1403 [по состоянию на 26 июля 2004 г.]), в котором говорилось:

Защита от баллистических ракет Система, которую Соединенные Штаты развернут позднее в этом году, не будет иметь продемонстрированной оборонительной способности и будет неэффективной против реального удара баллистических ракет большой дальности. Заявления администрации о том, что система будет надежной и высокоэффективной, являются безответственным преувеличением.Нет ни технического обоснования для развертывания системы, ни веских причин для приобретения и развертывания дополнительных перехватчиков.

Согласно статье, опубликованной Reuters ([Online] http://www.abc.net.au/news/newsitems/s1108125.htm [по состоянию на 26 июля 2004 г.]) «[e] ven неискусные ‘контрмеры Такие как воздушные шары-ловушки с той же инфракрасной «сигнатурой» (появление на приборе обнаружения и слежения), что и баллистическая ракета, остаются серьезной и сложной проблемой системы.Хотя одним из авторов отчета является Филип Койл, который был главным испытателем оружия в Министерстве обороны при администрации Клинтона с 1994 по 2001 год, Пентагон отклонил отчет, заявив, что было бы «безответственно» не предпринять даже ограниченных средств защиты. Возможности системы доступны для защиты американцев. По оценкам Пентагона, в период 2004–2009 гг. Потребуется 53 миллиарда долларов для полной установки различных компонентов предлагаемой системы противоракетной обороны воздушного, морского, наземного и космического базирования.

Возможности системы доступны для защиты американцев. По оценкам Пентагона, в период 2004–2009 гг. Потребуется 53 миллиарда долларов для полной установки различных компонентов предлагаемой системы противоракетной обороны воздушного, морского, наземного и космического базирования.

Стратегическое командование США

В 1985 году администрация Рейгана учредила Космическое командование США для наблюдения за военными космическими операциями. Его командир также отвечал за командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). NORAD защищает воздушное пространство США и Канады. В 1992 году президент Джордж Буш учредил Стратегическое командование США (StratCom) для наблюдения за ядерным арсеналом страны.

После террористических атак 11 сентября 2001 г. президент Джордж У.Буш упразднил космическое командование США

и возложил свои обязанности на StratCom. Штаб-квартира Strat-Com находится на базе ВВС Оффутт в Небраске. Это центр управления стратегическими силами США, он управляет военными космическими операциями и отвечает за раннее предупреждение и защиту от ракетных атак.

StratCom выполняет четыре космических миссии:

- Запуск спутников и операции, включая телеметрию, слежение и управление. Спутники запускаются с мыса Канаверал, Флорида, и базы ВВС Ванденберг, Калифорния.

- Вооруженные силы поддерживают с помощью спутников связи, навигации, погоды, предупреждения о ракетном нападении и разведки

- Защита доступа США в космос и отказ в доступе к врагам

- Исследование и разработка космических средств, которые могут поражать врагов из космоса. Такие проекты в настоящее время не могут быть реализованы из-за давней политики США против размещения орбитального оружия.

КОСМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВВС.

Большая часть космических операций StratCom выполняется Космическим командованием ВВС (AFSPC) со штаб-квартирой на базе ВВС Петерсон (AFB) в Колорадо.AFSPC имеет объекты в трех других местах в Колорадо (аэродром Шайенн-Маунтин, авиабаза Шривер и авиабаза Бакли), а также на Аляске, в Калифорнии, Флориде, Северной Дакоте, Вайоминге, Монтане, Нью-Гэмпшире и Гренландии. AFSPC поддерживают около 25 000 военнослужащих и гражданских лиц, находящихся на действительной военной службе, и 14 000 сотрудников подрядных организаций.

AFSPC поддерживают около 25 000 военнослужащих и гражданских лиц, находящихся на действительной военной службе, и 14 000 сотрудников подрядных организаций.

AFSPC управляет Глобальной системой позиционирования и запускает и управляет спутниками, которые обеспечивают погодные условия, связь, разведку, навигацию и предупреждения о ракетах.Командование также предоставляет услуги, оборудование и аэрокосмический контроль для операций НАСА.

Центр управления космическим пространством AFSPC поддерживает базу данных примерно из 9000 объектов, которые, как известно, находятся на околоземной орбите. К ним относятся работающие и неработающие спутники, обломки ракет и другие объекты. По оценкам AFSPC, только около 7 процентов отслеживаемых им объектов являются действующими спутниками. Еще 15 процентов составляют тела ракет. Остальное – обычный космический мусор.Агентство отслеживает объекты размером до десяти сантиметров в диаметре, примерно размером с бейсбольный мяч.

Когда выполняется миссия космического шаттла, Центр отслеживает путь шаттла и устанавливает зону безопасности длиной 25 миль вокруг корабля, как показано на рисунке 3. 2. Если Центр определяет, что объект находится на пути столкновения с шаттлом, Центр уведомляет НАСА, чтобы можно было выполнить маневры уклонения.

2. Если Центр определяет, что объект находится на пути столкновения с шаттлом, Центр уведомляет НАСА, чтобы можно было выполнить маневры уклонения.

Управление пилотируемых космических полетов Министерства обороны США

В 1958 г.Правительство США создало Управление поддержки пилотируемых космических полетов (DDMS) Министерства обороны США для поддержки программ пилотируемых космических полетов НАСА. DDMS обеспечивала медицинскую поддержку, связь, отслеживание и данные, а также восстанавливала астронавтов и космические капсулы после приводнения для всех пилотируемых программ от Меркурия (1959–1963) до Скайлэба (1973–1974).

Когда в 1980-х годах началась программа космических челноков, DDMS взяла на себя ответственность за спасение и восстановление космонавтов, безопасность полезной нагрузки и различные услуги на случай непредвиденных обстоятельств.Рядом с Космическим центром Кеннеди во Флориде DDMS имеет в своем распоряжении ряд ресурсов ВВС и ВМС, включая вертолеты, самолеты-заправщики, корабли, средства управления воздушным движением, а также медицинский и поисково-спасательный персонал. DDMS также поддерживает потенциальные места аварийной посадки в Испании, Марокко и Гамбии.

DDMS также поддерживает потенциальные места аварийной посадки в Испании, Марокко и Гамбии.

КОСМИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ

НАСА и Росавиакосмос (Российское космическое агентство) осуществляют две самые активные космические программы в мире. Росавиакосмос развился из крупного космического агентства бывшего У.S.S.R. Советская космическая программа достигла многих важных вех в робототехнике и полет человека в космос. Другие страны, у которых есть для этого ресурсы, отправились в космос. Некоторые отправили своих космонавтов на борт американских, советских или российских космических кораблей. Другие разработали свои собственные космические аппараты и программы. Это создало новые возможности для сотрудничества и конкуренции между космическими державами.

В таблице 3.1 перечислены космические агентства разных стран мира. Основные программы описаны ниже.

РОССИЯ

Российское космическое агентство называется Росавиакосмос (РККА). Официально он был создан 25 февраля 1992 года Указом Президента Российской Федерации. РККА унаследовал технологии, программы и средства космической программы Советского Союза.

РККА унаследовал технологии, программы и средства космической программы Советского Союза.

Сергей Королёв

Сергей Королёв (1906–1966) считается основоположником космической программы Советского Союза. Королёв родился в Житомире, городе на территории современной Украины. Инженер и летчик, который начал строить ракеты в 1930-х годах, он основал ракетную организацию под названием Группа исцеления реактивного движения (Группа исследования реактивного движения).После Второй мировой войны правительство назначило Королёва для разработки советских ракетных систем.

В августе 1957 года его группа успешно испытала Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Р-7 был достаточно мощным, чтобы доставить ядерную боеголовку в Соединенные Штаты или спутник в космос. В октябре 1957 года ракета Р-7 вывела на орбиту Sputnik 1 . Это был первый в мире искусственный спутник Земли. Советский Союз вытеснил Соединенные Штаты в космос.

ВОСТОК.

Следующей задачей Королёва было обыграть Соединенные Штаты до Луны. В январе 1959 года советская станция «Луна 1 » пролетела мимо Луны. В сентябре 1959 года Луна 2 (преднамеренно) разбилась о поверхность Луны, что сделало ее первым искусственным объектом, достигшим Луны. Месяц спустя Luna 3 сделала первые фотографии обратной стороны Луны. Королёв уже работал над космическим кораблем для пилотируемых полетов. Это была модифицированная Р-7, получившая название «Восток» («Восток» по-английски).”Восток” включал в себя шарообразный модуль космонавта, вмещавший одного человека. Модуль оказался слишком тяжелым для парашюта. Вместо этого в нем было катапультное кресло, чтобы космонавт мог катапультироваться из модуля после входа в него и спуститься на Землю с парашютом в одиночку.

В течение 1960 и в начале 1961 года «Восток» испытывал беспилотный полет с собаками, мелкими млекопитающими и манекеном на борту. Среди летающих собак Востока были Стрелка, Белка, Пчелка, Мушка, Чернушка, Звездочка. Многие собаки погибли во время этих испытаний.Манекен получил прозвище Иван Иванович, что является русским эквивалентом «Джон Доу».

Многие собаки погибли во время этих испытаний.Манекен получил прозвище Иван Иванович, что является русским эквивалентом «Джон Доу».

| Страна | Имя | Сокращенное обозначение | ||||

| Аргентина | Comspónacia | ASO | ||||

| Австрия | Österreichische Gesellschaft für Weltraumfragen Ges.mbH (Австрийское космическое агентство) | ASA | ||||

| Бельгия | Федеральное управление научной политики Бельгии | SPO | ||||

| Бразилия | Agência Espacial Brasileira | AEB | Болгарское агентство | AEB | Болгария | |

| Канада | Канадское космическое агентство | CSA | ||||

| Китай | Китайское национальное космическое управление | CNSA | ||||

| Дания | Dansk Rumforsknignsinstitut 24 | Национальное технологическое агентство Финляндии | Tekes | |||

| Франция | Center National d’Etudes Spatiales | CNES | ||||

| Германия | Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt | 0242 35Magyar Ürkutatási Iroda (Венгерское космическое управление) | HSO | |||

| Индия | Индийская организация космических исследований | ISRO | ||||

| Индонезия | Национальный институт аэронавтики и космоса 9024 9024AN | Израиль Израильское космическое агентство | ISA | |||

| Италия | Agenzia Spaziale Italiana | ASI | ||||

| Япония | Японское агентство аэрокосмических исследований | JAXA | ||||

| Корейский научно-исследовательский институт космических исследований | ||||||

| JAXA | ||||||

| Корея | Нидерланды | Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium (Национальная аэрокосмическая лаборатория) | NAL | |||

| Норвегия | Norsk Romsenter (Норвежский космический центр) | NSC | ||||

| 35 Польша | 0244 | |||||

| Португалия | Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial | INETI | ||||

| Румыния | Румынское космическое агентство | ROSA | Испания | akmos248 Técnica AeroespacialINTA | ||

| Швеция | Шведское национальное космическое управление | SNSB | ||||

| Соединенное Королевство | Британский национальный космический центр | BNSC | ||||

Взято село Чернушки. Флаг нашей Родины был поднят над этим маленьким поселком, за свободу которого Александр Матросов и его товарищи отдали свои жизни.

Дивизионная газета, затем центральная пресса, рассказала о подвиге личного гвардейского стрелкового полка.Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.

Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Более 400 человек совершили аналогичные подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Матросов Александр Матвеевич родился в 1924 году в городе Екатеринославле. Сейчас этот город называется Днепропетровск. Выросла и воспитывалась в детском доме Ульяновской области. Окончил 7 класс школы.И стал работать помощником воспитателя в исправительно-трудовой колонии в Уфе.

Когда началась Великая Отечественная война, Александр Матросов неоднократно обращался в военкомат с просьбой отправить его на фронт добровольцем. В 1942 году его призвали в армию. Сначала прошел курс обучения в пехотном училище под Оренбургом. В январе 1943 года вместе с курсантами училища его окончательно отправили на фронт.

Александр Матросов служил во 2-м отдельном стрелковом батальоне 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталин.

27 февраля 1943 года 2-му батальону была поставлена задача атаковать опорный пункт у села Чернушки (Локнянский район Псковской области).

Когда наши солдаты вышли из леса на опушку, они сразу попали под яростный огонь немцев. Эти три фашистских пулемета в бункерах мешали нам подойти к деревне.

Группы по два человека были отправлены на уничтожение пулеметов противника. Один огневой пункт был уничтожен группой автоматчиков.Второй пулемет был подавлен штурмовым отрядом бронебойных машин. Но третий пулемет не переставал стрелять через край. Все попытки вывести его из строя были тщетны.

Подвиг Александра Матросова

Тогда ему приказали уничтожить его рядовые Петр Огурцов и Александр Матросов. Они поползли к бункеру. При подходе к нему был тяжело ранен рядовой Петр Огурцов. Тогда Александр Матросов решил довести дело до конца в одиночку.Он подполз к боковой амбразуре бункера и бросил в него гранату. Пулеметный огонь прекратился. Но как только наши солдаты начали атаковать врага, огонь противника возобновился. Затем Александр встал, рывком бросился к бункеру и закрыл его амбразуру своим телом.

Итак, ценой своей жизни он помог выполнить боевую задачу подразделения. Благодаря ему опорный пункт был взят нашими войсками. Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.А герою было всего 19 лет.

У каждого поколения есть свои кумиры и герои. Сегодня, когда на подиум выставлены звезды кино и эстрады, а примеры для подражания – скандальные представители богемы, пора вспомнить тех, кто действительно заслуживает вечной памяти в нашей истории. Речь пойдет об Александре Матросове, с именем которого советские воины пошли на мясорубку Великой Отечественной войны, пытаясь повторить его подвиг, отдав свои жизни за независимость Родины.Со временем память стирает мелкие детали событий и делает цвета более блеклыми, внося свои коррективы и объяснения того, что произошло. Лишь спустя много лет стало возможным раскрыть некоторые загадочные и невысказанные моменты в биографии этого молодого человека, оставившего столь значительный след в славной летописи нашей Родины.

Предвидя гневную реакцию тех, кто склонен оставлять факты в том виде, в каком они были представлены советскими СМИ, необходимо сразу оговориться, что исследования историков и мемуаристов никоим образом не умаляют заслуги человека, имя которого уже более полувека несут многие улицы.города. Никто не ставил своей целью очернить ее, но Истина требует установления справедливости и раскрытия истинных фактов и имен, которые в свое время были искажены или просто оставлены без внимания.

По официальной версии, Александр был из Днепропетровска, прошел через Ивановский и Мелекесский детские дома Ульяновской области и Уфимскую трудовую колонию для детей. 23 февраля 1943 года его батальон получил задание уничтожить опорный пункт гитлеровцев у села Чернушки Псковской области.Однако подходы к поселку прикрывали спрятанные в бункерах три пулеметные расчеты. Для их подавления были отправлены специальные штурмовые группы. Два пулемета были уничтожены объединенными силами автоматчиков и бронебойщиков, но попытки заглушить третий не увенчались успехом. В конце концов к нему подползли рядовые Петр Огурцов и Александр Матросов. Вскоре Огурцов был тяжело ранен, и Матросов добрался до амбразуры один. Он бросил пару гранат, и автомат замолчал.Но как только красногвардейцы поднялись в атаку, последовала еще одна стрельба. Спасая товарищей, Матрос одним быстрым броском оказался у бункера и закрыл амбразуру своим телом. Получившихся моментов хватило, чтобы солдаты подошли ближе и уничтожили врага. О подвиге советского солдата рассказывали в газетах, журналах и кино, его имя стало фразеологизмом в русском языке.

После долгих поисков и исследований людей, изучающих биографию Александра Матросова, стало очевидно, что достоверны только дата рождения будущего героя СССР, а также место его гибели.Вся остальная информация была довольно противоречивой и поэтому заслуживала более внимательного рассмотрения.

Первые вопросы возникли, когда на официальный запрос о месте рождения в городе Днепропетровске, указанном самим героем, был дан четкий ответ, что рождение ребенка с таким именем и фамилией в 1924 году не было зарегистрировано ни одним загсом. Дальнейшие поиски в советское время главного исследователя жизни Матросова Рауфа Хаевича Насырова привели к публичному осуждению писателя и обвинениям в ревизионизме героических страниц военного времени.Лишь намного позже он смог продолжить расследование, в результате которого был сделан ряд интересных открытий.

Вслед за еле заметными «хлебными крошками» библиограф сначала предположил, основываясь на свидетельствах очевидцев, а затем практически доказал, что настоящее имя героя – Шакирян, а его истинное место рождения – небольшое село Кунакбаево, которое находится в Учалинском районе Башкирии. Изучение документов в Учалинском горсовете позволило найти запись о рождении некоего Мухамедьянова Шакиряна Юнусовича в тот самый день, на который указывает официальная биографическая версия жизни Александра Матросова, 5 февраля 1924 года.Такое несоответствие данных о месте рождения знаменитого героя натолкнуло на мысль о проверке подлинности остальных биографических данных.

В то время в живых не было никого из близких родственников Шахиряна. Однако в ходе дальнейших поисков были обнаружены детские фотографии мальчика, которые чудом сохранились у бывших односельчан. Детальное изучение этих фотографий и их сравнение с более поздними фотографиями Александра Матросова позволило ученым из Института криминалистики в Москве сделать окончательный вывод о личности изображенных на них людей.

Мало кто знает, что есть еще один Александр Матросов, тезка главного героя статьи, который также стал Героем Советского Союза. Родился 22 июня 1918 года в городе Иваново, в годы Великой Отечественной войны, дослужился до старшего сержанта, командира взвода разведроты. Летом 1944 года Матросов вместе с другими разведчиками захватил мост на белорусской реке Свислочь, которая была притоком Березины. Более суток небольшая группа удерживала его, отражая атаки фашистов, пока не подошли основные силы наших войск.В той памятной битве Александр выжил, успешно завершил войну и умер в родном Иваново 5 февраля 1992 года в возрасте семидесяти трех лет.

В ходе бесед с однополчанами Александра Матросова, а также с жителями села, где он родился, и бывшими воспитанниками детских домов постепенно стала складываться картина из жизни этого известного человека. Отец Шакиряна Мухамедьянова вернулся с гражданской войны инвалидом и не смог найти постоянную работу.В связи с этим его семья испытывала большие финансовые трудности. Когда мальчику было всего семь лет, умерла его мать. Выжить стало еще труднее, и часто отец вместе с маленьким сыном клянчили милостыню, бродя по соседним дворам. Очень скоро в доме появилась мачеха, с которой юный Шахирян не смог ужиться в образе, сбегая из дома.

Короткие странствия закончились тем, что мальчик попал в детский приемник НКВД, а оттуда его отправили в современный Димитровград, который тогда назывался Мелекесс.Именно в этом детском доме он впервые появляется в роли Александра Матросова. Но в официальных документах под этим именем его записали, когда он поступил в колонию, расположенную в селе Ивановка, 7 февраля 1938 года. Там же мальчик назвал вымышленное место рождения и город, в котором, по его собственным словам, , он никогда не был. На основании выданных ему документов все источники впоследствии указывали именно эту информацию о месте и дате рождения мальчика.