8 класс. Урок . Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.

Урок

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.

Оказание помощи терпящим бедствие на воде.

Цель урока. Систематизировать знания учащихся в области безопасного поведения на водоемах в различных жизненных ситуациях. Систематизировать знания обучаемых по безопасному поведению на водоемах во время активного отдыха в природных условиях. Закрепить знания правил безопасного поведения на воде во время купания, во время водных походов в условиях аварийной ситуации, возникшей во время водного пожара. Познакомить учащихся с основными способами оказания помощи терпящим бедствие на воде.

Изучаемые вопросы

Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде.

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде.

Правила безопасного купания в различных водоемах.

Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при них.

Общие рекомендации по оказанию помощи терпящим бедствие на воде. Способы транспортировки пострадавшего.

Изложение учебного материала

Содержание первого вопроса раскрыть на материале курсов истории и географии: вода защищала от нападения врагов, служила дорогой, способствовала расселению человека по Земле и удовлетворению его жизненных потребностей. Кратко осветив эти вопросы, переходим к специфике ОБЖ: общение человека с водой потребовало от него определенных знаний и умений по безопасному поведению на воде с учетом ее свойств. Привести материалы статистики о гибели на водоемах.

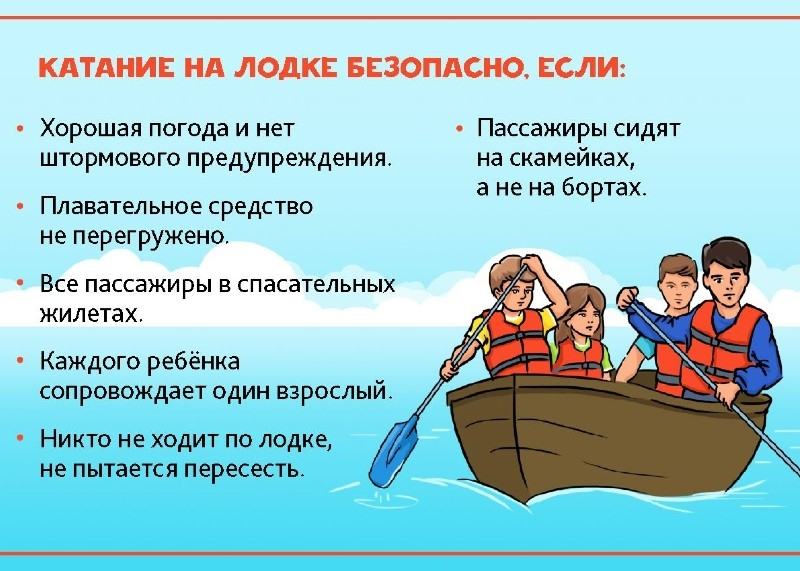

Тщательно проработать с учащимися рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при наводнениях, на замерзших водоемах, при следовании в качестве пассажира на морских и речных судах.

Далее необходимо повторить с учащимися правила безопасного поведения на воде во время купания. Сформировать у них убеждение в необходимости для обеспечения личной безопасности не только знать, но и постоянно соблюдать эти правила.

Сформировать у них убеждение в необходимости для обеспечения личной безопасности не только знать, но и постоянно соблюдать эти правила.

Обратить внимание учащихся на то, что важным условием безопасности на воде являются дисциплина и организованность. Шутки, игры не должны переходить известных границ.

Повторить основные правила безопасного поведения во время водного похода, подчеркнув, что водный туризм является одним из наиболее сложных видов туризма и подготовка к водным путешествиям имеет ряд своих особенностей.

Кроме того, путешествие на воде требует от участников похода высокой дисциплины, соблюдения правил поведения на маршруте, а также точного и быстрого выполнения команд руководителя.

4. Коротко познакомить учащихся с общими правилами оказания помощи терпящим бедствие на воде. Эти правила изложены в учебнике.

Необходимо подчеркнуть, что приемами спасения утопающего должен владеть каждый человек, умеющий плавать.

Познакомить учащихся с основными способами освобождения от захватов при оказании помощи утопающему.

Если тонущий захватил руки спасателя за запястья, то освободиться можно, если сделать рывок внутрь — в сторону больших пальцев потерпевшего или, упершись согнутыми ногами в грудь, оттолкнуться от него.

При обхвате руками шеи спасателя спереди ему нужно, захватив локти тонущего, послать их вверх и быстро опуститься под воду. Если же тонущий обхватил шею спасателя сзади, то нужно захватив верхнюю руку тонущего одной рукой за запястье, а другой за локоть, поднять руку потерпевшего и пронести ее через свою (спасателя) голову, одновременно опускаясь на глубину.

При захвате туловища вместе с руками спереди надо, резко разводя свои руки в стороны, погрузиться в воду (уйти в глубину). Так же следует действовать и при захвате сзади.

Познакомить учащихся со способами транспортировки пострадавшего на воде:

при плавании с утопающим нельзя класть его на себя. Придать ему горизонтальное положение так, чтобы рот и нос находились на поверхности воды;

буксировка за голову;

буксировка с захватом под мышками;

буксировка с захватом под руку;

буксировка с захватом выше локтей;

буксировка с захватом за волосы или воротник;

буксировка при оказании помощи уставшему пловцу.

В заключение урока необходимо обратить внимание обучаемых на одну очень важную деталь при спасении утопающего — вынос потерпевшего из воды. Подплыв к берегу и встав на дно, спасатель удобно захватывает тонущего под руки, осторожно приподнимает его и, передвигаясь спиной вперед, вытаскивает на берег, укладывает на ровном месте на одеяло или другую подстилку, после чего сразу же приступает к оказанию первой медицинской помощи.

Если на месте происшествия не оказалось врача или медицинской сестры (или они не успели подъехать), первую медицинскую помощь до их прибытия оказывает спасатель, предварительно оценив состояние пострадавшего.

Контрольные вопросы

Какой порядок действий спасателя рекомендуется при оказании помощи терпящему бедствие на воде?

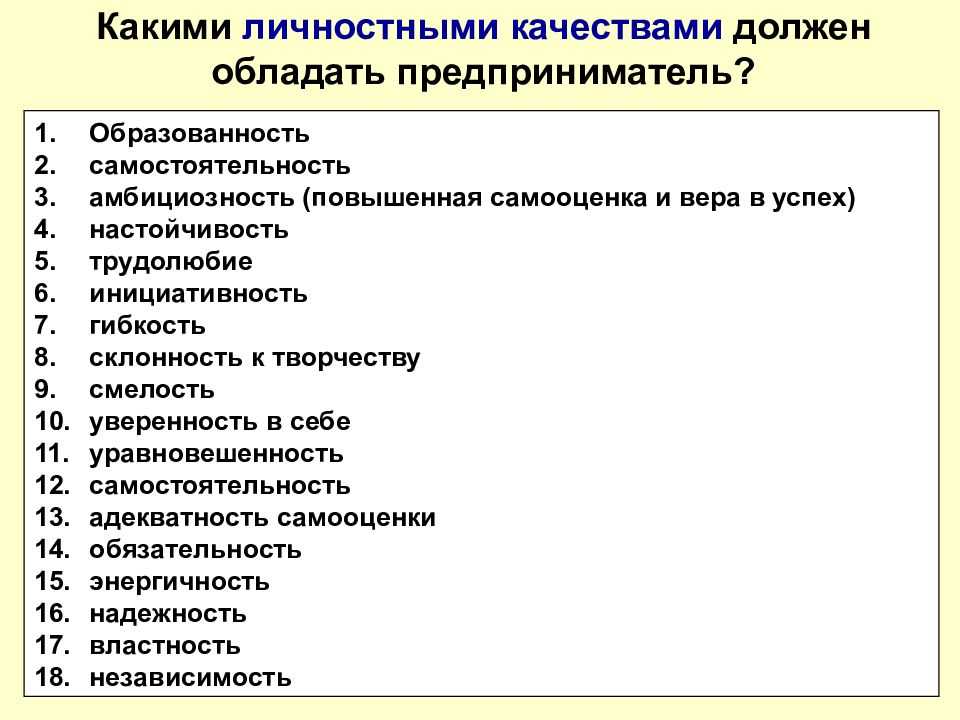

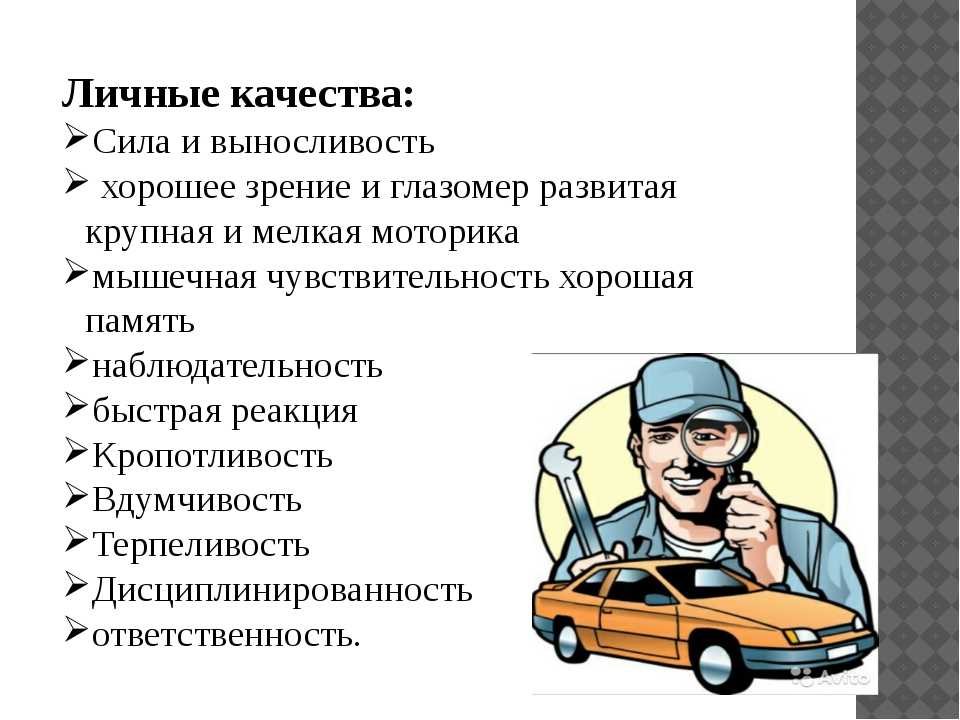

Какими качествами и навыками должен обладать спасатель, оказывающий помощь терпящему бедствие на воде?

Какие существуют способы освобождения от захватов тонущего человека при оказании ему помощи на воде?

Какие существуют способы транспортировки пострадавшего?

Домашнее задание

Изучите § 3. 1, 3.2, 3.3 учебника, подготовить памятку «Оказание ПМП утопающему»

1, 3.2, 3.3 учебника, подготовить памятку «Оказание ПМП утопающему»

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/21318-8-klass-urokbezopasnoe-povedenie-na-vodoemah

ОБЖ 8 класс Урок 1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия Цель урока. Дать учащимся представление о значении огня в жизнедеятельности человека, о причинах возникновения пожаров и их возможных последствиях для безопасности человека. Сформировать у учащихся убеждение в необходимости знать правила пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной жизни. Изучаемые вопросы

Изложение учебного материала 1. Овладение огнем дало человеку возможность обеспечивать свои возрастающие потребности. Огонь помог ему расселиться по Земле. Благодаря использованию огня человек становился все меньше зависимым от природных условий существования. Сегодня невозможно представить жизнь человека без использования огня. Он нужен всюду: в домах, в школах, на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве. Все блага цивилизации стали возможными благодаря освоению и умелому применению могучей силы огня. 2. Прежде чем рассмотреть особенности пожаров в жилом секторе, дать определение пожару, поговорить о том, что пожары возникают, когда огонь выходит из-под контроля человека и процесс горения становится неуправляемым, неподвластным человеку. Особенность пожаров в жилом секторе, а также в общественных местах (в местах массового скопления людей) — в их наибольшей опасности. 3. Наиболее распространенные причины пожаров в быту

В заключение урока необходимо отметить, что полностью избежать возникновения пожаров в быту невозможно, но уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного влияния человеческого фактора необходимо. Для этого каждый человек должен знать общие правила поведения в области пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной жизни. Контрольные вопросы

Домашнее задание

Урок 2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Цель урока. Разъяснить учащимся значение профилактики пожаров; обсудить основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности. Сформировать у учащихся чувство ответственного отношения к правилам пожарной безопасности, к рекомендациям специалистов по правилам поведения для обеспечения личной безопасности во время пожара. Изучаемые вопросы

Изложение учебного материала

Второй вопрос логически вытекает из первого: огонь становится врагом человека, когда вырывается из-под контроля. Значит, основные усилия человека должны быть направлены на выработку мер пожарной безопасности. Далее выделить три взаимосвязанных направления в этой деятельности, подчеркнув, что все три направления постоянно совершенствуются государством, а их реализация способствует повышению уровня общей культуры населения в области пожарной безопасности. 3. Особое внимание следует уделить системе организации пожарной охраны в Российской Федерации. Рассказать о деятельности пожарно-спасательных подразделений МЧС, о разработках Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России. В заключение урока попросить учащихся самим сделать вывод. Он должен звучать так: каждый человек должен ответственно относиться к вопросам обеспечения пожарной безопасности в повседневной жизни, уметь правильно действовать во время пожара. 4. Права граждан в области пожарной безопасности Каждый человек в случае пожара имеет право на:

Права человека с необходимостью подкрепляются его обязанностями. В области пожарной безопасности каждый человек обязан:

5. Познакомить обучаемых с ответственностью, которую несут граждане за нарушение правил пожарной безопасности (ст. 167 УК РФ). Контрольные вопросы

Домашнее задание

Урок 3. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Цель урока. Систематизировать знания учащихся в области безопасного поведения на водоемах в различных жизненных ситуациях. Систематизировать знания обучаемых по безопасному поведению на водоемах во время активного отдыха в природных условиях. Закрепить знания правил безопасного поведения на воде во время купания, во время водных походов в условиях аварийной ситуации, возникшей во времяводного пожара. Познакомить учащихся с основными способами оказания помощи терпящим бедствие на воде. Изучаемые вопросы

Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при них.

Изложение учебного материала

Обратить внимание учащихся на то, что важным условием безопасности на воде являются дисциплина и организованность. Шутки, игры не должны переходить известных границ. Повторить основные правила безопасного поведения во время водного похода, подчеркнув, что водный туризм является одним из наиболее сложных видов туризма и подготовка к водным путешествиям имеет ряд своих особенностей. Кроме того, путешествие на воде требует от участников похода высокой дисциплины, соблюдения правил поведения на маршруте, а также точного и быстрого выполнения команд руководителя. 4. Коротко познакомить учащихся с общими правилами оказания помощи терпящим бедствие на воде. Эти правила изложены в учебнике. Необходимо подчеркнуть, что приемами спасения утопающего должен владеть каждый человек, умеющий плавать. Познакомить учащихся с основными способами освобождения от захватов при оказании помощи утопающему.

Познакомить учащихся со способами транспортировки пострадавшего на воде:

В заключение урока необходимо обратить внимание обучаемых на одну очень важную деталь при спасении утопающего — вынос потерпевшего из воды. Подплыв к берегу и встав на дно, спасатель удобно захватывает тонущего под руки, осторожно приподнимает его и, передвигаясь спиной вперед, вытаскивает на берег, укладывает на ровном месте на одеяло или другую подстилку, после чего сразу же приступает к оказанию первой медицинской помощи. Если на месте происшествия не оказалось врача или медицинской сестры (или они не успели подъехать), первую медицинскую помощь до их прибытия оказывает спасатель, предварительно оценив состояние пострадавшего. Контрольные вопросы

Домашнее задание

Урок 4. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека Цель урока. Сформировать у учащихся убеждение в необходимости сохранения окружающей природной среды и формирования у каждого человека культуры в области экологической безопасности. Изучаемые вопросы

Изложение учебного материала

Рассмотреть особенности загрязнения почв и водной среды. 3. Раскрывая содержание третьего вопроса, необходимо подчеркнуть, что загрязнение атмосферы, почв и воды приводит к нарушениям существующих в природе циклов обмена веществ и энергии. Из-за увеличения масштабов техногенной деятельности человека наметились глобальные изменения в биосфере, которые уже сказываются на здоровье человека и состоянии генетического фонда человечества. Эти изменения в дальнейшем могут привести к необратимым процессам и в конечном итоге н невозможности существования человека на Земле. В заключение урока отметить, что для человека естественно желание иметь здоровую, продолжительную, комфортную жизнь, а также возможность реализации своих интеллектуальных, эстетических, культурных и других потребностей. Поэтому необходим поиск оптимальных решений в организации жизнедеятельности человека, и в особенности производственной его деятельности. Контрольные вопросы

Домашнее задание

Урок 5. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Цель урока. Сформировать у учащихся устойчивое убеждение в необходимости сохранять окружающую природную среду и беречь личное здоровье. Изучаемые вопросы

Изложение учебного материала Во вступительной части урока целесообразно отметить, что значительного снижения уровня загрязнения окружающей нас природной среды в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать. Поэтому важно снизить отрицательное влияние загрязнения на здоровье человека, внося соответствующие изменения в свой образ жизни, повысив общую культуру в области экологической безопасности. 1. Рассмотреть, каковы пути расширения возможностей организма противостоять отрицательному воздействию. Прежде всего, это здоровый образ жизни и правильное питание. В ежедневном рационе обязательно должны присутствовать витамины А, С и Е. Особо подчеркнуть необходимость воспитания в себе отрицательного отношения к вредным привычкам.

В заключение урока подчеркнуть, что все человечество ищет пути, как предотвратить экологический кризис и сохранить нашу планету для будущих поколений людей. Каждый человек должен стремиться сохранять окружающую природную среду и бережно относиться к своему здоровью. Контрольные вопросы

Домашнее задание

Урок 6. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера Цель урока. Познакомить учащихся с чрезвычайными ситуациями техногенного характера и основными причинами их возникновения; дать общее представление о классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Изучаемые вопросы

Изложение учебного материала

Вновь подчеркнуть, что опасности техногенного характера возникают в процессе хозяйственной деятельности человека, следовательно, обусловлены человеческим фактором. Привести данные статистики. 3. Обратить внимание обучаемых на то, что для установления единого подхода к оценке чрезвычайных ситуаций техногенного характера и выработки мер адекватного реагирования на них в нашей стране разработана классификация чрезвычайных ситуаций. Основаниями классификации могут быть типы чрезвычайных событий и их источники; масштабы распространения чрезвычайных ситуаций и тяжесть последствий. В заключение урока целесообразно подчеркнуть, что в настоящее время наибольшую опасность для населения и окружающей природной среды по масштабу распространения и тяжести последствий представляет возникновение крупных аварий, которые могут произойти на радиационно и химически опасных объектах, на взрыво- и пожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях. Контрольные вопросы

Домашнее задание

Урок 7. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности населения. Цель урока. Познакомить учащихся с понятиями «радиационно опасный объект», «ионизирующее излучение», «радиоактивное загрязнение окружающей среды». Дать общее представление о последствиях аварий на радиационно опасных объектах и о влиянии ионизирующего излучения на организм человека. Сформировать у учащихся понимание неизбежности развития ядерной энергетики; познакомить с политикой радиационной безопасности. Каталог: files Скачать 0.56 Mb. Поделитесь с Вашими друзьями: |

Что делает спасателем | Высшее благо

Пролистать наверх К Кристи Чидестер | 1 сентября 2007 г.- Печать

Большинству из нас трудно точно сказать, как бы мы отреагировали на еврейских соседей, нуждающихся в нашей помощи во время Холокоста. Пришли бы мы им на помощь или закрыли бы глаза на их тяжелое положение?

Пришли бы мы им на помощь или закрыли бы глаза на их тяжелое положение?

В исследовании, недавно опубликованном в The Journal of Positive Psychology , исследователи из Колумбийского университета поставили перед собой задачу определить факторы, наиболее тесно связанные с мужественными актами альтруизма во время Холокоста. Они опросили более 150 взрослых неевреев, которые жили в Европе во время Второй мировой войны и в настоящее время проживали в Соединенных Штатах или Канаде. Участники попали в одну из двух категорий: «спасатель» или «прохожий». Спасателями были те, кто помог хотя бы одному еврею и сделал это с большим личным риском, не ожидая награды, и не был ранее признан или отмечен за свои действия. Свидетели, напротив, были людьми, которые жили в непосредственной близости от спасателей и людей, которые были спасены, но не участвовали в спасательных работах.

В ответах на вопросы, измеряющие личностные качества, спасатели продемонстрировали значительно более высокий уровень социальной ответственности, эмпатии, склонности к риску и «альтруистического морального мышления» (что означает, что они проявляют заботу и сострадание перед лицом человеческих страданий). . Наличие этих характеристик было лучшим показателем того, помогал ли кто-то евреям во время Холокоста. Эти черты были гораздо сильнее связаны со спасением, чем внешние, «ситуативные» факторы, такие как предыдущий опыт людей с евреями, личное наблюдение жестокости нацистов или прямые просьбы о помощи, или демографические факторы, такие как их пол, возраст, или религия.

. Наличие этих характеристик было лучшим показателем того, помогал ли кто-то евреям во время Холокоста. Эти черты были гораздо сильнее связаны со спасением, чем внешние, «ситуативные» факторы, такие как предыдущий опыт людей с евреями, личное наблюдение жестокости нацистов или прямые просьбы о помощи, или демографические факторы, такие как их пол, возраст, или религия.

Познакомьтесь с набором инструментов «Большое добро»

От GGSC до вашей книжной полки: 30 научно обоснованных инструментов для хорошего самочувствия.

Эти результаты бросают вызов распространенному мнению о том, почему одни люди ведут себя альтруистично, а другие нет, по словам Элизабет Мидларски, профессора психологии и педагогики Колумбийского университета и одного из авторов исследования. В случае с Холокостом, говорит она, люди часто утверждают, что обстоятельства определяли, кто, скорее всего, поможет. По этой логике, например, спасатели были теми, кто знал больше о том, что происходит с евреями, или имел ресурсы — например, большой дом с мансардой, — которые облегчали им помощь.

«Однако наши выводы показали, что спасатели и не спасатели отличались прежде всего тем, что мы называем характером или личностью», — говорит Мидларски. «Подразумевается, что в любом обществе родители, учителя и деятели средств массовой информации могут учить, демонстрировать и поощрять альтруистические мотивы и эмоции, которые могут способствовать готовности помочь другим нуждающимся».

Greater Good хочет знать: как вы думаете, эта статья повлияет на ваше мнение или поведение?

Отправка оценки

Отправить

Об авторе

Кристи Чидестер

Вам также может понравиться

Комментарии

Как безопасно провести спасательную операцию | Королевское общество спасения жизни

Как безопасно провести спасательную операцию

Каждый год примерно пять человек гибнут, пытаясь спасти кого-то, кто попал в беду. Хотя это может показаться нелогичным, ваша личная безопасность всегда должна быть приоритетом номер 1 в любой спасательной ситуации. Самосохранение превыше всего!

Хотя это может показаться нелогичным, ваша личная безопасность всегда должна быть приоритетом номер 1 в любой спасательной ситуации. Самосохранение превыше всего!

Люди, попавшие в беду на воде, скорее всего, находятся в состоянии паники, опасаясь за свою жизнь, что делает ситуацию крайне опасной. В панике тонущий человек протянет руку и, если представится возможность, будет карабкаться по вам, пытаясь удержаться на плаву. Как только это происходит, очень трудно вырваться на свободу даже для сильных пловцов или тех, кто имеет навыки спасения на воде. Существует реальный риск того, что вы оба утонете.

Royal Life Saving призывает людей, оказавшихся в ситуации спасения, следовать 4 При спасении:

- Осведомленность . Признать чрезвычайную ситуацию и принять на себя ответственность

- Оценка . Принять обоснованное решение

- Действие . Разработать план и повлиять на спасение

- Последующая помощь .

Оказывайте помощь, пока не прибудет медицинская помощь

Оказывайте помощь, пока не прибудет медицинская помощь

После того, как потенциальный спасатель осознал ситуацию и решил, что ему необходимо действовать (Осведомленность), этапы Оценки и Действия становятся очень важными для обеспечения вашей собственной безопасности при проведении успешного спасения.

Спасатель должен посмотреть на окружающую среду и понять, почему человек попал в беду. Каждая спасательная ситуация уникальна, но по возможности они должны учитывать глубину воды, температуру, ветер, волны, течения, видимость, время суток и любые другие потенциальные опасности в воде, на ней или под водой. Они также должны учитывать требуемую степень срочности (человек в сознании или без сознания), плавательные способности утопающего, расстояние до безопасного места, а также места входа и высадки. Наконец, что не менее важно, им необходимо учитывать свои собственные способности (знания, навыки, пригодность, суждения) в отношении вышеуказанных факторов. Размышляя о своих способностях, они также должны учитывать, какая другая помощь может быть им доступна; например, от прохожих и какими способностями они могут обладать.

Используя материалы курса истории, обсудить с учащимися значение огня в жизнедеятельности человека на разных этапах развития общества.

Используя материалы курса истории, обсудить с учащимися значение огня в жизнедеятельности человека на разных этапах развития общества.

Личная безопасность человека в ситуациях, возникающих при пожаре, прежде всего зависит от его поведения, соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни и умения действовать во время пожара.

Личная безопасность человека в ситуациях, возникающих при пожаре, прежде всего зависит от его поведения, соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни и умения действовать во время пожара.

Сформировать у них убеждение в необходимости для обеспечения личной безопасности не только знать, но и постоянно соблюдать эти правила.

Сформировать у них убеждение в необходимости для обеспечения личной безопасности не только знать, но и постоянно соблюдать эти правила.

1, 3.2, 3.3 учебника.

1, 3.2, 3.3 учебника.

Свои наблюдения и выводы запишите в дневник безопасности.

Свои наблюдения и выводы запишите в дневник безопасности.

д.

д.  Тем самым подвести учащихся к следующему уроку, где будут подробно рассмотрены вопросы обеспечения безопасности населения при возникновении аварий на этих объектах.

Тем самым подвести учащихся к следующему уроку, где будут подробно рассмотрены вопросы обеспечения безопасности населения при возникновении аварий на этих объектах. Запишите это в свой дневник безопасности.

Запишите это в свой дневник безопасности.  ) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура

) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура Оказывайте помощь, пока не прибудет медицинская помощь

Оказывайте помощь, пока не прибудет медицинская помощь