Какой предмет в школе самый сложный

Екатерина Шамаева

изучила статистику

Профиль автора

Школьная программа периодически усложняется.

Например, с 2022 года школьников обучают финансовой грамотности. Их учат анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план, оценивать предпринимательские риски. Усложняется и ЕГЭ: в 2023 году на экзамене по русскому языку станут труднее задания по орфографии, а в экзамен по физике добавят задачи на статику.

Мы посмотрели, какие предметы самые сложные, а с какими у школьников редко бывают проблемы.

Что говорит наука

Есть официальная шкала трудности предметов, которую можно найти в санпине. Все школьные предметы оцениваются от 1 до 13 баллов — чем труднее предмет, тем выше балл. Причем для каждого класса максимальный уровень трудности предмета свой: самые сложные предметы в начальной школе оцениваются в 8 баллов, а у старшеклассников — в 12—13.

По этой шкале самые сложные предметы с первого по четвертый класс — математика и русский язык. В пятом классе школьники начинают изучать биологию и иностранный язык — эти предметы тоже оцениваются как одни из самых сложных для своего возраста. Вообще, часто новый предмет в первый год преподавания оценивается как наиболее сложный, а со временем его сложность понижается.

В пятом классе школьники начинают изучать биологию и иностранный язык — эти предметы тоже оцениваются как одни из самых сложных для своего возраста. Вообще, часто новый предмет в первый год преподавания оценивается как наиболее сложный, а со временем его сложность понижается.

6 ресурсов для подготовки к ЕГЭ по математике

С седьмого класса математика разделяется на алгебру и геометрию — оба предмета входят в пять самых трудных для усвоения, причем геометрия сложнее алгебры. Также в 7—8 классах в программу добавляются физика и химия, и они остаются среди сложнейших до конца средней школы. В девятом классе, после которого часть школьников заканчивает образование, в лидеры выходят экономика и история.

Самыми простыми предметами в школе считаются музыка, ИЗО, труд и физкультура. Среди более теоретических — ОБЖ и экология.

Шкалу сложности предметов учитывают при составлении расписания. По санитарным нормам сложные предметы не рекомендуется ставить в один день. Уроки по ним должны проходить в 10—12 утра, когда у детей наступает «биоритмологический оптимум умственной работоспособности».

Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на середину недели — вторник или среду. В эти дни в расписание включают самые сложные дисциплины — либо легкие, но в большем количестве. Считается, что работоспособность учеников в начале и в конце недели слабая.

/guide/fipi/

Как сайт ФИПИ может пригодиться при подготовке к ЕГЭ

По каким предметам чаще всего нанимают репетиторов

Мы посмотрели на статистику платформы «Авито-услуги» и узнали, каких репетиторов чаще всего ищут россияне и на каких повышается спрос накануне ЕГЭ и ОГЭ.

Как отмечают представители платформы, в течение учебного года большая часть запросов пользователей приходится на услуги репетиторов по математике и русскому языку — около 40 и 20% соответственно. Спрос на специалистов по другим дисциплинам значительно ниже. Например, репетитора по биологии ищут только 4,2% пользователей, по обществознанию — 3,1%, по химии и информатике — 3 и 2,2% соответственно.

За первый квартал 2023 года спрос на услуги репетиторов по школьным предметам вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сильнее всего — по литературе и информатике: количество запросов увеличилось на 152 и 102% соответственно. Также россияне чаще стали искать репетиторов по русскому языку, обществознанию и математике.

Напомним: русский язык и математика — обязательные предметы на ЕГЭ, а обществознание — самый популярный из тех, что школьники могут выбрать по желанию.

/ege-stat/

Как россияне сдают ЕГЭ

Также вырос спрос на репетиторов по восточным языкам. Например, количество россиян, которые ищут репетитора по китайскому, увеличилось на 150%, по арабскому — на 100%. Однако это, скорее всего, связано не со школой, а с наращиванием объемов торговли с восточными странами — Китаем, Индией, Турцией и Вьетнамом. По словам работодателей, сейчас требуются сотрудники, которые смогут общаться с заказчиками на их языках.

Что говорят результаты ЕГЭ

Чтобы посмотреть, как сами школьники справляются с разными предметами, мы проанализировали итоги Единого государственного экзамена.

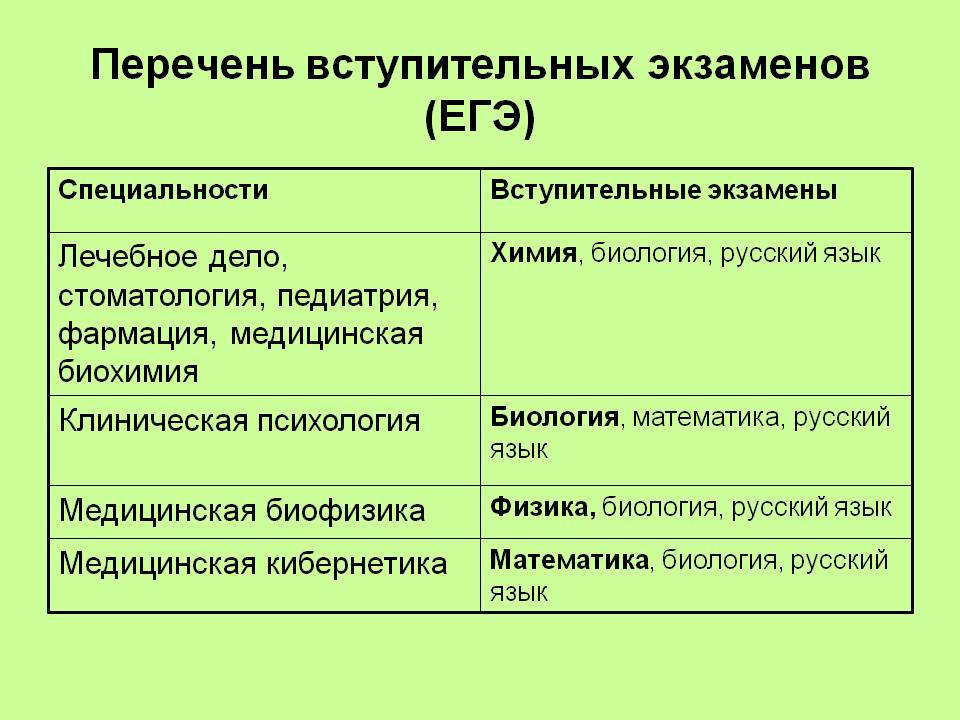

Оценить уровень знаний можно как по количеству выпускников, сдающих определенные предметы, так и по результатам. Хотя отметим: часто школьники сдают некоторые предметы по выбору не потому, что они легкие, а из-за того, что эти дисциплины потребуются при поступлении на желаемую специальность в вузе. На результаты экзаменов влияют и другие факторы: например, ученик может просто переволноваться.

Из необязательных предметов реже всего выпускники школ сдают ЕГЭ по иностранным языкам, за исключением английского. Например, в 2022 году экзамены по немецкому, французскому, испанскому и китайскому в сумме сдали 2,5 тысячи учеников. Для сравнения: по английскому — более 87 тысяч.

/guide/shkala-ege/

Как переводить баллы ЕГЭ-2023

Также в список предметов-аутсайдеров входят география и литература. В 2022 году эти экзамены сдавали 13 тысяч и 42 тысячи школьников соответственно, это примерно 2 и 7%. Однако, повторимся, это, скорее всего, не связано с легкостью или тяжестью усвоения: география и литература абитуриентам требуются значительно реже, чем, например, математика.

В 2022 году эти экзамены сдавали 13 тысяч и 42 тысячи школьников соответственно, это примерно 2 и 7%. Однако, повторимся, это, скорее всего, не связано с легкостью или тяжестью усвоения: география и литература абитуриентам требуются значительно реже, чем, например, математика.

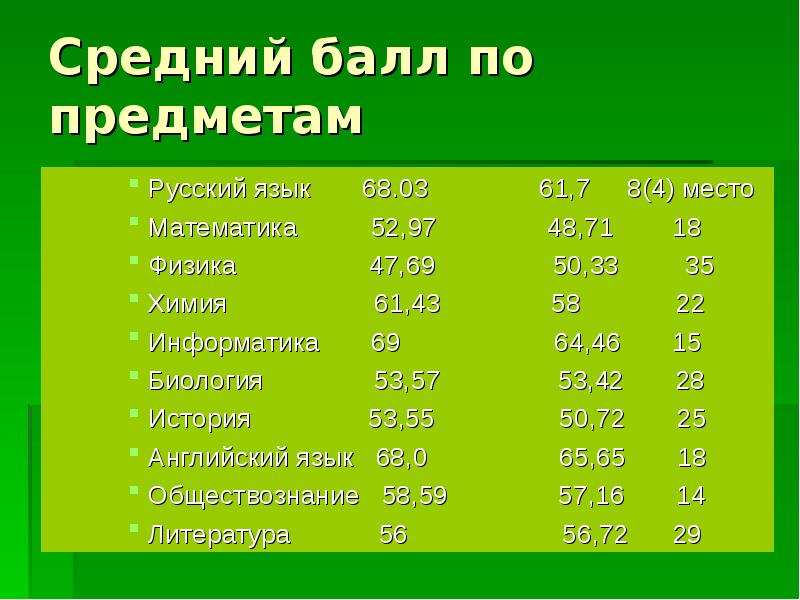

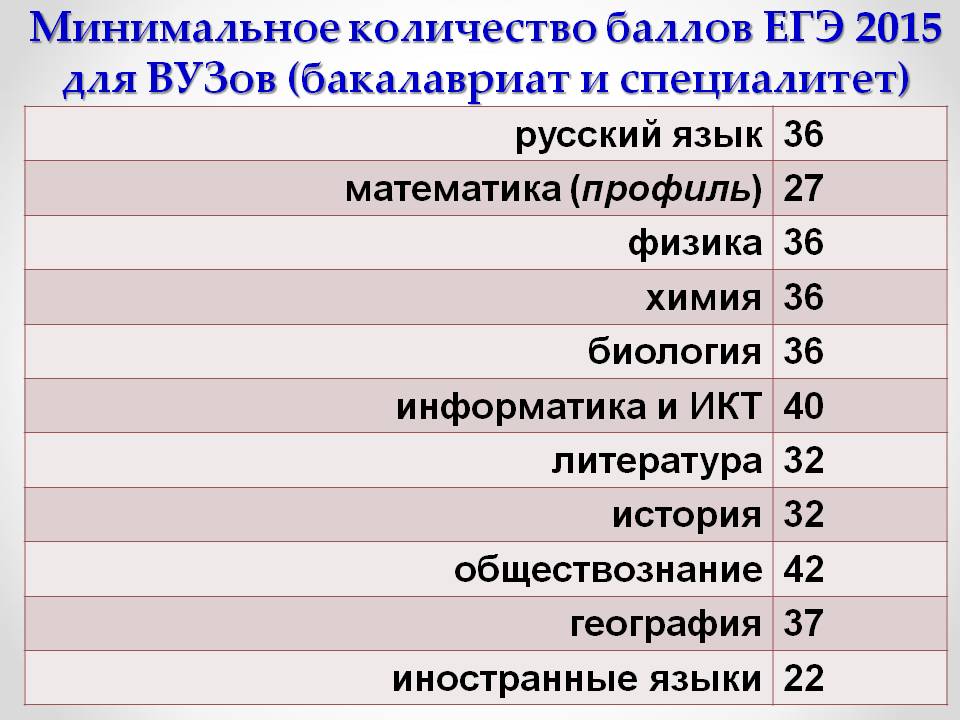

Если же посмотреть на итоговые баллы, то хуже всего сдают профильную математику и естественно-научные предметы — физику, химию и биологию. По этим предметам школьники последние девять лет в среднем набирают менее 60 баллов.

Самый низкий средний балл в 2022 году был у биологии: среднестатистический школьник сдал этот экзамен на 50,2 балла. Одно из возможных объяснений этого — большой объем теории, который нужно выучить к экзамену. Также есть мнение, что выпускники чаще всего выбирают этот предмет как запасной и не готовятся к нему целенаправленно. Средние результаты по физике и химии немного выше — 54,1 и 54,3 соответственно.

Низкие баллы могут быть связаны с тем, что в 2017 году из экзаменов по этим трем предметам исключили задания с выбором одного правильного ответа, после чего результаты школьников начали ухудшаться.

Где сдать пробный ЕГЭ: 6 площадок

100-летие JGP: Влияния: обучение в России

Соболевский размышляет о своем уникальном научном воспитании в России.

Я вырос в Ярославле, старинном русском городе на Волге, который в 2010 году отметил свое 1000-летие. Поскольку моя мама, медсестра, и папа, железнодорожник, принадлежали к рабочему классу, я никаких намерений стать ученым. В детстве я мечтал стать кем угодно, от армейского офицера до школьного учителя или врача, но никогда не стал ученым. И мои родители, и моя бабушка Ирма учили меня, что любая работа, которую я делаю, хороша, если она сделана ради других людей и сделана хорошо. Первым человеком, повлиявшим на мою дальнейшую научную деятельность, была моя школьная учительница биологии Лилия Денисовна Петрова. Заметив, как я скучал на ее занятиях, предпочитая решать математические задачи, а не изучать анатомию животных, Лилия Денисовна дала мне популярную книгу о руководящей роли мозга в жизни человека. Мозг представлялся таинственным вычислительным органом, работающим по принципам, о которых никто не имел ясного представления.

Открыть в отдельном окне

Вид на Волгу в Ярославле. Фото предоставлено автором.

Когда я приближался к окончанию школы и думал о поступлении в колледж, один из моих друзей предложил попробовать себя в Московском физико-техническом институте (Физтех). Физтех имел репутацию лучшей физической школы в Советском Союзе, поэтому для такого провинциального мальчишки, как я, он казался почти недосягаемым. Тем не менее я изучил рекламный буклет Физтеха и узнал, что их кафедра физико-химической биологии ищет кандидатов, любящих физику, химию и математику. Я, конечно, любил математику и решил для себя, что это может быть хорошим местом для учебы, хотя позже я понял, что, конечно, ключевое слово в рекламе было физика, а не математика.

Это был сентябрь 1990 года, начало моей студенческой жизни в Физтехе. Моим первым откровением о Физтехе было осознание того, что это не самое интересное место для изучения математики и биологии, как я надеялся. Вместо этого оказалось, что это были три года интенсивного изучения фундаментальной и теоретической физики, которые продолжались еще три года с меньшим количеством физики и более специализированными темами по выбору. Физтех не привил мне любви к физике, но, безусловно, помог лучше ее понять. Что еще более важно, Физтех научил меня решать задачи. На самом деле первоначальная цель создания Физтеха в 1947 должен был решить проблемы, с которыми моя страна, Советский Союз, столкнулась после Второй мировой войны, когда промышленность, сельское хозяйство и наука нуждались в восстановлении или восстановлении. Моими физтеховскими учителями были многие из тех, кто продвигал физику в Советском Союзе после Второй мировой войны — те, кто развивал атомную энергетику СССР, конструировал ракеты, запускал первого человека в космос и строил первые орбитальные космические станции. Большинство из них уже ушли, но во мне живы воспоминания об этом тяжелом поколении, а также о том, как они научили меня продолжать работать над проблемой, пока она не будет решена.

Физтех не привил мне любви к физике, но, безусловно, помог лучше ее понять. Что еще более важно, Физтех научил меня решать задачи. На самом деле первоначальная цель создания Физтеха в 1947 должен был решить проблемы, с которыми моя страна, Советский Союз, столкнулась после Второй мировой войны, когда промышленность, сельское хозяйство и наука нуждались в восстановлении или восстановлении. Моими физтеховскими учителями были многие из тех, кто продвигал физику в Советском Союзе после Второй мировой войны — те, кто развивал атомную энергетику СССР, конструировал ракеты, запускал первого человека в космос и строил первые орбитальные космические станции. Большинство из них уже ушли, но во мне живы воспоминания об этом тяжелом поколении, а также о том, как они научили меня продолжать работать над проблемой, пока она не будет решена.

Открыть в отдельном окне

Лабораторный корпус Московского физико-технического института. Фото предоставлено Екатериной Люкмановой.

После первых трех лет в Физтехе я начал проводить время на так называемых «базах» — научно-исследовательских институтах, которые обычно располагались в Москве или Подмосковье, где студенты Физтеха стали заниматься научными исследованиями. После смены между несколькими базами каждый студент селился в одной из них для своей дипломной работы. Так я впервые встретился с Борисом Израилевичем Ходоровым (Б.И., как мы его называли). После посещения ряда нейробиологических лабораторий в Москве лаборатория Б.И. в Институте патологии и патофизиологии меня больше всего впечатлил, а Б.И. меня особенно впечатлил он сам. Родился в 1922 года в Крыму, в 1944 году окончил Ташкентский медицинский институт (Узбекистан). Б.И. перенес ужасы Великой Отечественной войны старшим врачом на Первом Белорусском фронте. Его научная деятельность началась после Второй мировой войны. С 1957 по 1988 год Б.И. провел пионерские исследования в области биофизики ионных каналов. Он зарегистрировал электрическую активность узлов Ранвье, изучил механизм инактивации С-типа в потенциалзависимых ионных каналах и исследовал влияние нейротоксинов и местных анестетиков на возбудимость мембран. Те годы я считаю временем классической биофизики ионных каналов. Следовательно, я всегда рассматривал поколение Б.

После смены между несколькими базами каждый студент селился в одной из них для своей дипломной работы. Так я впервые встретился с Борисом Израилевичем Ходоровым (Б.И., как мы его называли). После посещения ряда нейробиологических лабораторий в Москве лаборатория Б.И. в Институте патологии и патофизиологии меня больше всего впечатлил, а Б.И. меня особенно впечатлил он сам. Родился в 1922 года в Крыму, в 1944 году окончил Ташкентский медицинский институт (Узбекистан). Б.И. перенес ужасы Великой Отечественной войны старшим врачом на Первом Белорусском фронте. Его научная деятельность началась после Второй мировой войны. С 1957 по 1988 год Б.И. провел пионерские исследования в области биофизики ионных каналов. Он зарегистрировал электрическую активность узлов Ранвье, изучил механизм инактивации С-типа в потенциалзависимых ионных каналах и исследовал влияние нейротоксинов и местных анестетиков на возбудимость мембран. Те годы я считаю временем классической биофизики ионных каналов. Следовательно, я всегда рассматривал поколение Б.

Середина 1990-х — годы, когда перестройка серьезно ударила по экономике, а значит, и по образу жизни рядового россиянина. Студенты были одной из самых незащищенных социальных групп. Обесцененная стипендия была настолько мала, что некачественная еда и голод стали неотъемлемыми составляющими студенческой жизни. Большинство моих друзей, которые в то время были студентами, ушли из науки и стали бизнесменами. Чтобы остаться в науке, нужно было найти финансирование.

В то время, когда я присоединился к лаборатории Ходорова, в лаборатории работали Б.И., я и Сергей Кошелев, научный сотрудник, который научил меня готовить срезы головного мозга крыс и получать записи патч-клэмп остро изолированных нейронов гиппокампа. Наша установка была изготовлена вручную из металлолома, усилитель и прикладная система были собраны самостоятельно, а программы сбора данных и анализа были написаны самостоятельно. Помимо этого, Б.И. все необходимые химически чистые реагенты, в том числе NaCl, приходилось получать из-за границы. Он возвращался из поездок на международные конференции с многочисленными соколиными тюбиками, наполненными химикатами, которые были щедрыми подарками его друзей или бывших студентов.

Это было прекрасное время. Несмотря на многочисленные трудности, Б.И. удалось создать маленький уютный мир, наполненный особым духом, увлекавшим нас к науке. Б.И. было и любопытно, и смешно. Он постоянно бросал нам вызов своими бесконечными вопросами, которые начинались со слова «почему». Он всегда заставлял нас быть начеку и думать о науке. Казалось, что Б.И. все время думал о науке; он просыпался посреди ночи и едва сдерживал себя, прежде чем звонить нам рано утром, чтобы поделиться новыми идеями. Такой образ жизни был заразителен. Это держало нас в лаборатории поздно ночью и по выходным. Остроумный юмор Ходорова, безграничные анекдоты и шутки всегда создавали хорошее настроение, даже если эксперименты не удавались.

Открыть в отдельном окне

Фото Бориса Израилевича Ходорова, предоставлено его дочерью Аллой.

Это было поистине благословенное время для экспериментов. Помимо работы на буровой, мои эксперименты касались различных повседневных ситуаций. Однажды, например, я решил ускорить разморозку нашего лабораторного морозильника с помощью спирального электронагревателя. Я узнал не только, как не разморозить морозильник, но и как быстро пластик морозильника плавится, а затем взрывается, покрывая все вокруг толстым слоем черного пепла. В тот день я чудом избежал сожжения дотла всего здания Института патологии и патофизиологии благодаря новой аспирантке Б.И. Марии Ельшанской. Она первой заметила пожар и помогла мне потушить его, а потом вычистить всю лабораторию.

Когда я не сжигал лабораторное оборудование, я был занят регистрацией токов, опосредованных рецептором NMDA, от остро изолированных нейронов гиппокампа крысы. Наша команда, которой руководил Б.И. и включая меня, Сергея и Марию, использовали блокаторы ионных каналов разных размеров и форм в качестве инструментов для исследования архитектуры пор и механизма ворот канала рецептора NMDA (2). Это было задолго до того, как была решена структура канала первого ионотропного рецептора глутамата (iGluR), но мы чувствовали волнение, когда анализировали полученные нами многочисленные токи и представляли, как будут выглядеть каналы, проводящие такие токи.

Это было задолго до того, как была решена структура канала первого ионотропного рецептора глутамата (iGluR), но мы чувствовали волнение, когда анализировали полученные нами многочисленные токи и представляли, как будут выглядеть каналы, проводящие такие токи.

Помимо научного вдохновения, Б.И. был мудрым и щедрым правителем. Он дал нам большую научную свободу, принимая наши собственные решения научных проблем, а также предоставляя нам возможность публиковаться независимо (3, 4). Спустя долгое время после моего ухода из его лаборатории в 2000 году мудрость и советы Б.И. продолжают направлять меня в моем научном путешествии, во время которого мне посчастливилось работать с рядом выдающихся ученых, в том числе с моими наставниками после докторской степени Лонни Воллмутом и Эриком Гуо. Я стараюсь передать бесстрашный и настойчивый подход Б.И. к решению научных проблем, который послужил источником вдохновения при решении сложных задач по решению первых кристаллических структур iGluR (5) и канала TRP (6). мои собственные студенты и постдоки. Б.И. ушел из жизни летом 2014 года, но память о нем продолжает жить в моем сердце и сердцах других людей, которые с гордостью считают себя членами научной школы Бориса Ходорова.

мои собственные студенты и постдоки. Б.И. ушел из жизни летом 2014 года, но память о нем продолжает жить в моем сердце и сердцах других людей, которые с гордостью считают себя членами научной школы Бориса Ходорова.

Б.И., мои физтеховские учителя и друзья, моя семья, мой родной город Ярославль и река Волга с ее набережными, по которой я сейчас гуляю в основном во сне, — вот те русские корни, которые влияют на всю мою жизнь. Они делают меня тем, кто я есть сегодня, и вдохновляют на мои следующие приключения.

Лесли К. Энсон был редактором.

1. Хилле Б. 1992. Ионные каналы возбудимых мембран. Sinauer Associates Inc., Сандерленд, Массачусетс. 607 с. [Google Scholar]

2. Соболевский А.И. и др.. 1999. Дж. Нейроски. 19:10611–10626. [бесплатная статья ЧВК] [PubMed] [Google Scholar]

3. Соболевский А., Кошелев С.. 1998. Биофиз. Дж. 74:1305–1319. [бесплатная статья ЧВК] [PubMed] [Google Scholar]

4. Соболевский А.И., Ельшанский М.В.

2000.

Дж. Физиол. 526: 493–506. [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

526: 493–506. [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

5. Соболевский А.И., и др.. 2009. Природа. 462: 745–756. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

6. Saotome K., et al.. 2016. Природа. 534: 506–511. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Инфографика показывает, как различные области биологии, химии, математики, физики и информатики сочетаются друг с другом

в Биология, химия, информатика, математика, физика | 22 марта 2018 г. 8 комментариев

5k

АКЦИИ

Спросите любого, кто сделал карьеру в науке, что впервые пробудило в нем интерес к тому, что станет его областью, и он почти наверняка расскажет историю. Смотреть на звезды в походе, выращивать домашнюю лягушку, возиться с компьютерами и их компонентами: опыт пробуждает стремление к знаниям и пониманию, и погоня за этим желанием в конечном итоге приводит человека к конкретной области специализации.

Или, как говорят в науке, по крайней мере, так работает в теории; реальность обычно разворачивается менее гладко. В таком путешествии, как и в любом другом, может помочь карта.

Познакомьтесь с работой писателя-ученого и физика Доминика Валлимана, чью анимационную работу на канале Youtube Domain of Science мы уже показывали здесь на Open Culture. (Ссылки см. в разделе «Похожий контент» ниже.)

Видео Уоллимана проницательно объясняют, как разделы биологии, химии, математики, физики и информатики связаны друг с другом, но теперь он превратил тот же материал в инфографика, читаемая с первого взгляда: карты, по сути, интеллектуальной территории. Он сделал эти карты по биологии, химии, математике, физике и информатике в свободном доступе на своей учетной записи Flickr: вы можете просмотреть их все на одной странице здесь вместе с еще несколькими его инфографиками..

Несмотря на то, что карты Уоллимана могут быть очень полезны для молодых людей, склонных к науке, которые ищут лучший способ направить свои увлечения на правильный курс обучения, они также служат полезным напоминанием для тех, кто идет дальше по пути, особенно для тех, кто Мы боролись с шорами гиперспециализации — того, какое место их работа занимает в общей схеме вещей. Независимо от того, в какой области вы работаете, в научной или какой-либо другой, вы всегда работаете под угрозой потери леса из-за деревьев. Или царство жизни для биоинформатики, биофизики и биоматематики; вся математика для теории чисел, дифференциальная геометрия и дифференциальные уравнения; работа компьютеров для планирования, оптимизации и логической выполнимости.

Независимо от того, в какой области вы работаете, в научной или какой-либо другой, вы всегда работаете под угрозой потери леса из-за деревьев. Или царство жизни для биоинформатики, биофизики и биоматематики; вся математика для теории чисел, дифференциальная геометрия и дифференциальные уравнения; работа компьютеров для планирования, оптимизации и логической выполнимости.

Связанный контент:

Карта биологии: анимация показывает, как все различные области биологии сочетаются друг с другом Реальность»

Карта математики: анимация показывает, как все различные области математики сочетаются друг с другом

Карта физики: анимация показывает, как все различные области физики сочетаются друг с другом

Карта химии: новая анимация обобщает всю область химии за 12 минут

Искусство визуализации данных: как рассказывать сложные истории с помощью умного дизайна

Колин Маршалл, проживающий в Сеуле, пишет и ведет передачи о городах и культуре.