Детей из Донбасса примут без экзаменов, а «беглецов» за границу ждут посольства: Хадиуллин о ЕГЭ-2023

В прошлом году ЕГЭ по татарскому выбрал один ученик, а в этом — 8, радуются в минобрнауки РТ

«Мы никакие школы, никакие муниципалитеты ни по одному направлению не рейтингуем!» — говорил сегодня глава минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, умоляя не доводить детей до ужаса, требуя высоких баллов на ЕГЭ. Как признался министр, самое сложное перед началом экзаменов — успокоить родителей. На брифинге в кабмине РТ выяснилось, что ребята пока не торопятся сдавать физику и математику и предпочитают обществознание, информатику и литературу. В 9-х классах вырос интерес к родным языкам, но у выпускников 11-х он все еще мизерный. О том, что надо знать перед нынешним ЕГЭ детям и родителям и почему готовиться надо с первого класса, — в материале «БИЗНЕС Online».

Ильсур Хадиуллин: «Мы прекрасно понимаем, каждый год начиная с 1 сентября в 10-х и 11-х классах идет усиленная подготовка, но это не должно быть натаскивание на ЕГЭ.

Физика и математика снова проиграли обществознанию и литературе

Кажется, претензии к ЕГЭ и требования покончить с ним звучат с тех самых пор, как экзамен появился. Новую такую «атаку» экзамен пережил совсем недавно. Тема отмены ЕГЭ обсуждается, а «демонтируют» систему постепенно, удивил публику в начале марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Как выяснилось, политик скорее озвучивал свои мечты. Спустя несколько дней глава Рособрнадзора Анзор Мусаев прямо сказал, что отмена не обсуждается, а таких запросов от учителей и ведомств нет. На прошлой неделе ЕГЭ лично защищали сначала премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а потом — президент России Владимир Путин. Так что пока единый государственный экзамен не повержен, а накануне, 20 марта, в России стартовал досрочный период сдачи, в котором примут участие около 18,3 тыс.

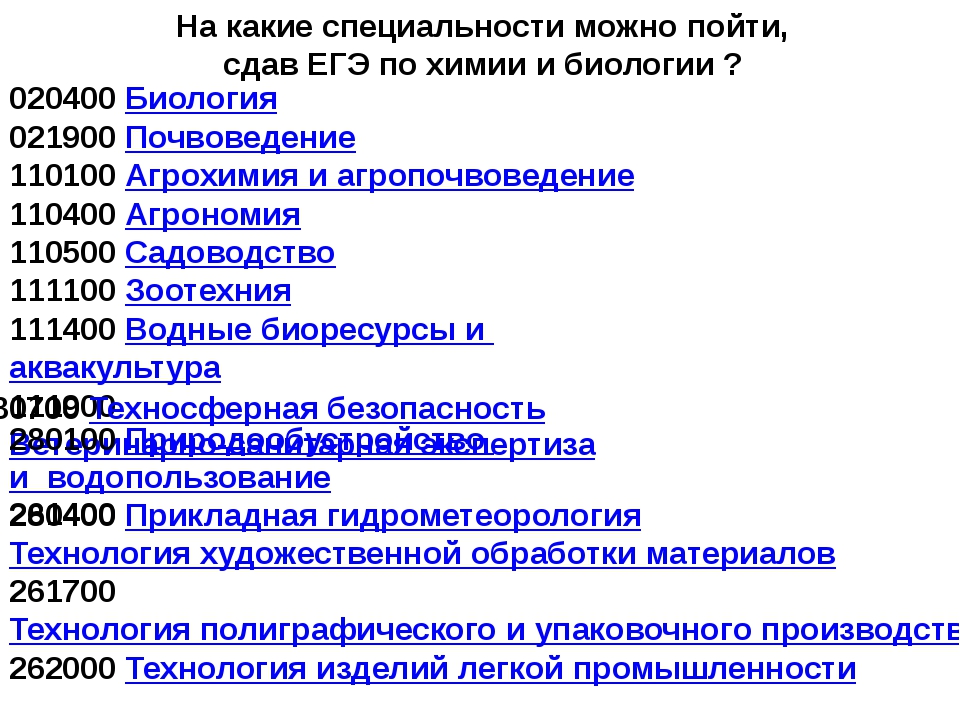

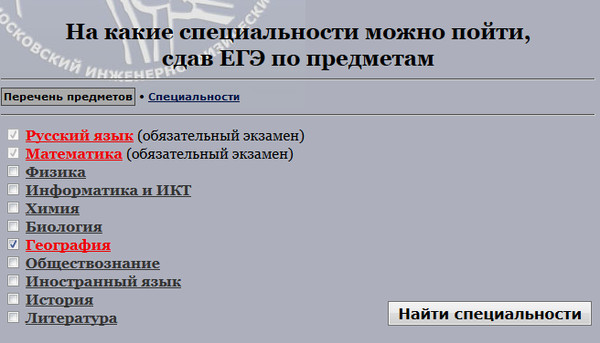

В Татарстане ЕГЭ в этом году сдадут 16,5 тыс. человек — выпускники этого года и прошлых лет, а также студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО). Для большинства участников экзамены пройдут в основной период — с 26 мая по 1 июля. Помимо основных предметов — русского языка и математики, выпускники весной выбирают дополнительные. Не так давно ректор КФУ Ленар Сафин, выступая в Госсовете РТ, отмечал, что ребята не выбирают математику и физику и отдают предпочтение гуманитарным наукам. Отсюда недостаточный набор на технические специальности, который выливается в дефицит рабочих рук для предприятий.

Пока такую тенденцию переломить не удается. Число желающих сдать экзамен по обществознанию (5,9 тыс. участников), литературе (819), истории (1 664) хоть и немного, но выросло. В то же время профильную математику выбрало на 140 выпускников меньше — 7,5 тыс.

У 9-классников ситуация ничуть не отличается. Да, в 11-х классах спад интереса к точным наукам можно списать на то, что выпускников в целом стало меньше. Но число 9-классников выросло, а тенденция та же. «Уменьшается количество участников ОГЭ по биологии, физике, истории, литературе, иностранным языкам», — рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Всего в ОГЭ примут участие более 40 тыс. обучающихся, на 3 796 человек больше, чем в 2022-м. По предметам по выбору выпускники предпочтение отдали, как и в предыдущие годы, информатике — 59,5% (по сравнению с 2022-м рост на 3 452 человека), географии — 45,9% (на 2 726) и обществознанию — 40,4% (увеличилось на 605). Доля старшеклассников, выбирающих в школе профили информационно-технологической направленности, за последние пять лет выросла с 6% до 15%.

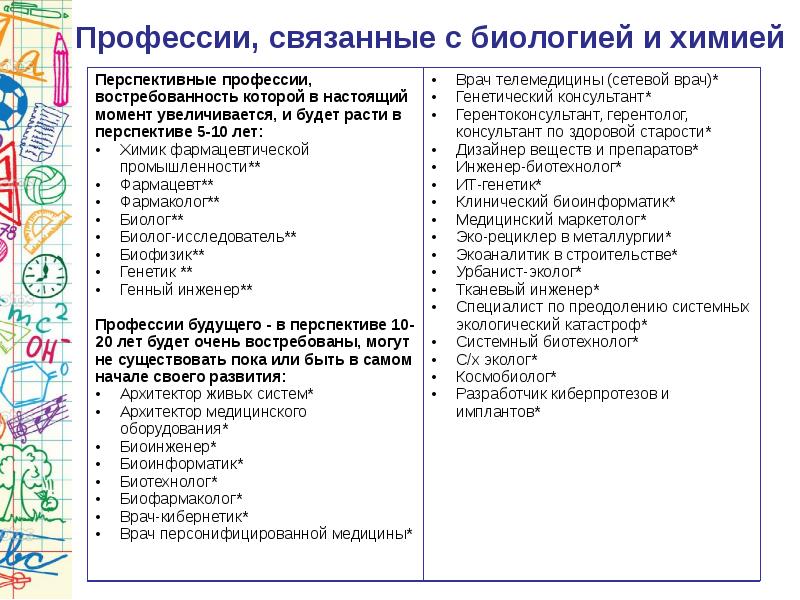

Впрочем, минобрнауки РТ не унывает. Если брать всех участников ЕГЭ, а не только выпускников этого года, то число сдающих профильную математику растет, нашел повод для оптимизма Хадиуллин. Сокращение числа сдающих экзамен по химии, биологии, математике и физике — общероссийская тенденция, успокаивал министр. По его словам, прежде особое внимание уделяли гуманитарному образованию, а теперь пришло время поменять подход к точным наукам. Надо улучшать качество преподавания точных предметов, открывать профильные классы. В республике готовится программа «Казаныш», где предусмотрены такие классы. Они должны помочь развитию таких отраслей, как здравоохранение, сельское хозяйство и промышленность, заметил спикер. Когда эта спасительная программа заработает, докладчик не уточнил.

В Татарстане ЕГЭ в этом году сдадут 16,5 тыс. человек — выпускники этого года и прошлых лет, а также студенты СПО. Для большинства участников экзамены пройдут в основной период — с 26 мая по 1 июля

Фото: «БИЗНЕС Online»

Для большинства участников экзамены пройдут в основной период — с 26 мая по 1 июля

Фото: «БИЗНЕС Online»

Что нового?

В этом году добавились две категории выпускников, рассказал сегодня министр образования и науки Татарстана Хадиуллин. Первая — это школьники, в том числе иностранцы, приехавшие в Россию «в связи с недружественными действиями иностранных государств». Речь прежде всего о переехавших с территории новых регионов и Украины. В Татарстане к экзаменам для поступления в российские вузы готовятся 50 выпускников из ЛНР. «У вузов в этом году есть право принимать таких выпускников не только по результатам ЕГЭ, но и на основании внутренних экзаменов или собеседования по предметам», — отметил Хадиуллин. Вторая категория — выпускники, которые находятся в других странах и осваивают программу в формате семейного обучения или самообразования. Они могут сдать экзамен в загранучреждениях МИД РФ, посольствах.

org/ImageObject” itemprop=”image”>Изменения в этом году коснулись также заданий и формы сдачи экзаменов. Самые значительные (что неудивительно) претерпел экзамен по истории. Например, число заданий увеличили с 19 до 21, включив проверку знания фактов истории Великой Отечественной войны и умения сравнивать исторические события, процессы, явления. Проходной балл увеличен с 38 до 42, а время сдачи — со 180 до 210 минут. «Не менее 20 процентов заданий экзаменационной работы будет включать в себя факты истории Великой Отечественной войны», — подчеркнул Хадиуллин. Мелкие изменения есть и по другим предметам, а единственным, где все осталось по-прежнему, стала география, отметил министр.

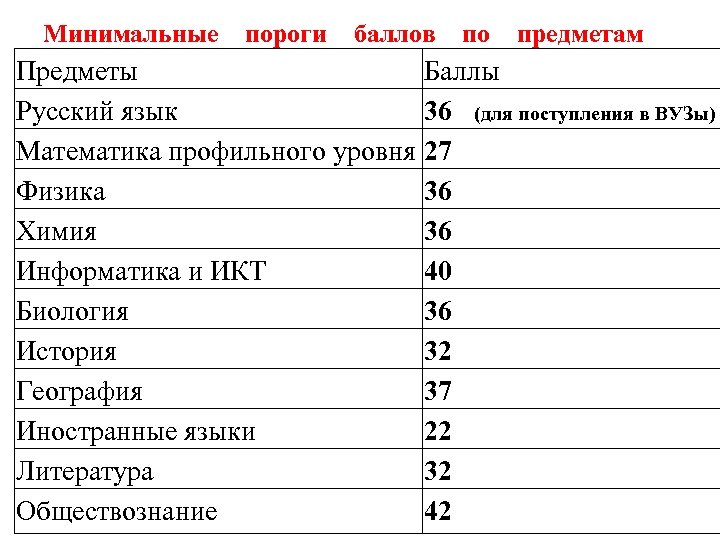

Проходные баллы, с которыми можно поступать в вуз, теперь следующие:

- по русскому языку, литературе и географии — 40;

- по математике, физике, биологии и химии — 39;

- по истории — 35;

- по иностранному языку — 30;

- по обществознанию — 45;

- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44.

Для выпускников 9-х классов досрочная «экзаменация» стартует 21 апреля, а основной период сдачи — 24 мая, также рассказал Хадиуллин. Аттестация включает четыре обязательных экзамена (русский язык, математика и два предмета по выбору обучающегося).

Важно также вспомнить, что Путин в мае 2022 года издал указ, по которому для детей участников СВО выделяется квота в размере 10% от общего числа бюджетных мест в вузах. Согласно документу, дети раненых и погибших поступают в вузы без вступительных экзаменов (исключение – творческие и профессиональные направленности). Также без вступительных экзаменов предусмотрено поступление в кадетские, суворовские и нахимовские училища, а также корпуса. Правила уточнили в декабре 2022 года поправками() в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Интересно, что льготу распространили в том числе на участников добровольческих формирований, мобилизованных и их детей.

Конечно, школы тоже очень ответственны. Мы знаем, какие были проблемы в прошлом году»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Конечно, школы тоже очень ответственны. Мы знаем, какие были проблемы в прошлом году»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Хадиуллин просит родителей и учителей не наводить ужас на детей: «Мы никакие школы не рейтингуем!»

Предмет гордости для министра — почти вдвое выросло число выпускников 9-х классов, выбравших родной язык, — 2 501 человек против 1 371 годом ранее. Надо понимать, что здесь не только татарский, но и, например, марийский, чувашский и др. В прошлом году ЕГЭ по татарскому сдавала только одна ученица из Балтасинского района, а на этот раз выбор в пользу родного татарского языка сделали 8 выпускников.

Интерес к изучению родного языка не может не радовать, отметил Хадиуллин. «Это динамика. Даже если не так много учеников, все равно есть, и это нас радует, — отметил спикер. — Что бы ни было, к родным языкам, татарскому, марийскому, чувашскому, мордовскому и другим, внимание со стороны республики всегда было, есть и будет».

Ильсур Хадиуллин: «Не стал говорить, каким образом некоторые репетиторы обманывали… Результаты хуже!»

На брифинге по итогам прошлогоднего ЕГЭ глава минобрнауки РТ жаловался, что ребята, которые обратились за помощью к репетиторам, не всегда готовы лучше. Хватает и обмана в интернете. Была ли работа над ошибками, как контролируется данная сфера или все-таки это остается зоной ответственности родителей? «Ответственность родителей всегда присутствует, потому что они несут полную ответственность за воспитание и обучение своих детей. Конечно, школы тоже очень ответственны. Мы знаем, какие были проблемы в прошлом году», — ответил Хадиуллин на вопрос «БИЗНЕС Online».

Хватает и обмана в интернете. Была ли работа над ошибками, как контролируется данная сфера или все-таки это остается зоной ответственности родителей? «Ответственность родителей всегда присутствует, потому что они несут полную ответственность за воспитание и обучение своих детей. Конечно, школы тоже очень ответственны. Мы знаем, какие были проблемы в прошлом году», — ответил Хадиуллин на вопрос «БИЗНЕС Online».

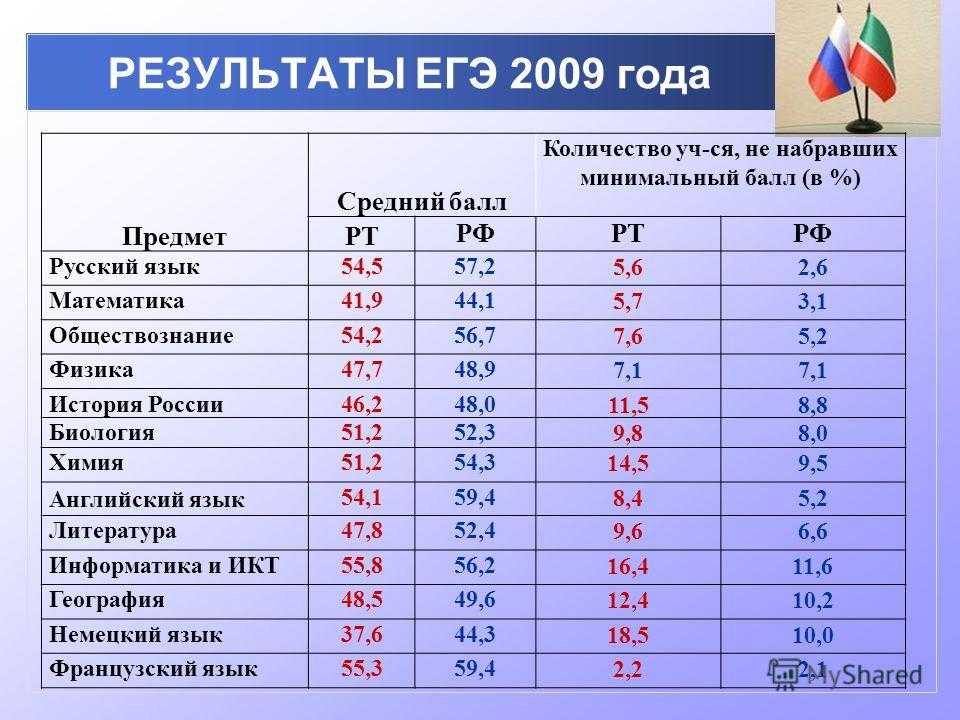

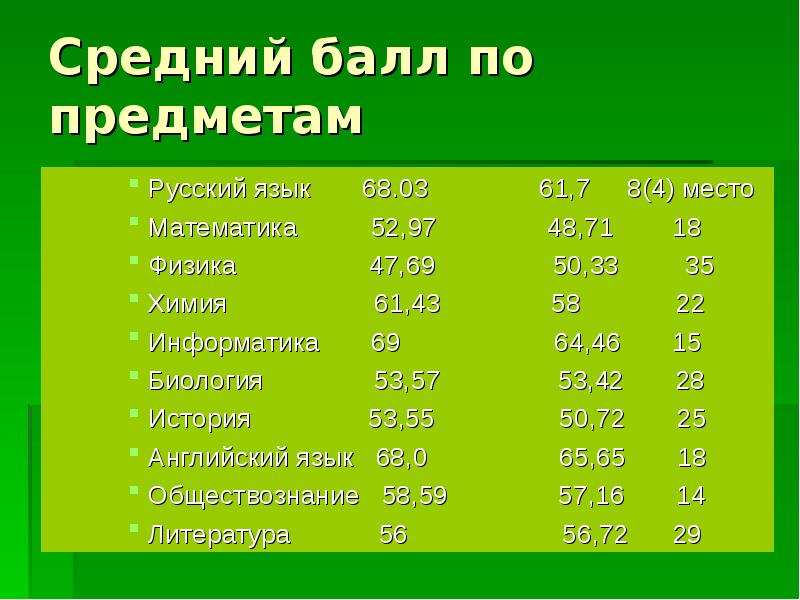

Дальше министр ушел в рассуждения о том, что ЕГЭ — это не просто экзамен и подготовка к нему начинается уже с первого класса, т. к. ребенок на каждом этапе обучения сдает определенный экзамен. Спикер напомнил, что по итогам прошлого года в Татарстане средний балл по русскому языку составлял 72,7, в то время как по России — всего 68,3 балла. По профильной математике в РТ было 65,2 балла, по России — 56,9 балла. Справедливости ради надо сказать, что средний балл по русскому языку все-таки снизился. «Понятно, мы на этих позициях не должны останавливаться. Мы прекрасно понимаем, каждый год начиная с 1 сентября в 10-х и 11-х классах идет усиленная подготовка, но это не должно быть натаскивание на ЕГЭ. Это все-таки неправильно. С 1-го по 11-й класс мы должны обучать детей», — резюмировал спикер свою мысль.

Это все-таки неправильно. С 1-го по 11-й класс мы должны обучать детей», — резюмировал спикер свою мысль.

На брифинге обсудили и вопрос поступления в колледжи после 9-го класса. Со слов министра, конкурс на поступление сейчас действительно большой, особенно на медицину и педагогику. Например, на физкультуру и информатику на одно место приходятся 8–10 человек, а на учителя начальных классов — пять человек на место. «Раньше говорили, что они идут в колледж из-за страха сдавать ЕГЭ. И это, наверное, есть. Но если ребенок после 9-го класса стремится окунуться в профессию, ни в коем случае его не надо отговаривать. Вот вы спрашиваете, легко ли в таком возрасте выбирать профессию. Некоторые люди всю жизнь не могут сделать выбор, получают несколько образований и ни по одному работать не могут. Тем более в колледже молодые люди получают образование 10-го и 11-го классов, — заявил глава минобрнауки. — IT, медицина, педагогика, машиностроение — интерес растет. Однако особо гордиться не можем и говорить, что все хорошо, что всех предприятия обеспечиваем и швеями, и слесарями. Есть над чем работать».

Есть над чем работать».

Немало и тех, кто поступает с хорошим средним баллом в аттестате, а через какое-то время отчисляется, признал Хадиуллин. И пожалел ребят с более низкими баллами, которые в итоге остались за бортом. Что делать? По мнению спикера, надо менять правила поступления: учитывать не только средний балл аттестата, но и результаты дополнительного испытания в колледже (сейчас его нет).

Самое сложное на экзаменах — это успокоить родителей, добавил Хадиуллин. И попросил взрослых не доводить детей до критического состояния, требуя высоких баллов. Такая же просьба была и к учителям, которые, как он считает, должны позитивно влиять на детей, а не наводить ужас. «И спереди камера, и сзади камера. Но и на улице камера, и в подъездах. Этого не стоит бояться, — попытался успокоить самих старшеклассников спикер. — Мы никакие школы, никакие муниципалитеты ни по одному направлению не рейтингуем».

Преподавание математики в США

Преподавание математики в США:

Профессиональная интеграция высококвалифицированных женщин-иммигрантов из России и бывшего СССР

Исследовательский проект в процессе

Исследование посвящено изучению профессиональной и социальной интеграции женщин-иммигрантов из России и бывшего Советского Союза с высоким уровнем образования. Объектом исследования является так называемое «российское математическое образование» — специфическая профессионально-образовательная ниша в секторе дополнительного внешкольного образования, созданная русскими (женщинами) иммигрантами. Русские математические школы распространяются по Соединенным Штатам с XIX века.90-х годов, и их количество продолжает расти.

Объектом исследования является так называемое «российское математическое образование» — специфическая профессионально-образовательная ниша в секторе дополнительного внешкольного образования, созданная русскими (женщинами) иммигрантами. Русские математические школы распространяются по Соединенным Штатам с XIX века.90-х годов, и их количество продолжает расти.

Феномен российского математического образования развивается на стыке иммиграции, гендера и высокого человеческого капитала, что делает его многогранным и чрезвычайно интересным объектом изучения. В этом проекте мы анализируем это явление с разных исследовательских точек зрения, используя оптику разных социальных дисциплин.

Российские математические школы как часть теневого образования

С педагогической точки зрения феномен российского математического образования анализируется как часть культурно специфичного сектора «теневого образования». Под теневым образованием ученые-педагоги обычно подразумевают дополнительное обучение, которое происходит вне основной школьной системы. Хотя смысл «теневого образования» изначально был идентичен частному дополнительному репетиторству, направленному на подготовку учащихся к экзаменам и контрольным работам, сегодня это явление охватывает широкий спектр институтов, выходящих за рамки простого репетиторства. Они разнообразны по форме, цели и аудитории, от индивидуальных занятий до больших групповых занятий.

Хотя смысл «теневого образования» изначально был идентичен частному дополнительному репетиторству, направленному на подготовку учащихся к экзаменам и контрольным работам, сегодня это явление охватывает широкий спектр институтов, выходящих за рамки простого репетиторства. Они разнообразны по форме, цели и аудитории, от индивидуальных занятий до больших групповых занятий.

Послешкольное математическое образование в США в основном проводится иммигрантами, которые применяют подходы и методы обучения, доказавшие свою высокую эффективность в их родных странах. Российские математические школы, распространившиеся по США с 1990-х годов, стремятся воспроизвести эффективные подходы к преподаванию математики в Советском Союзе, которые сделали страну мировым лидером в области математики и точных наук.

Несмотря на то, что российские математические школы обладают большим потенциалом для улучшения математического образования, они выпадают из поля зрения государства, поскольку работают в «тени» вне системы формального образования. Проект направлен на изучение возможностей включения преимуществ неформального российского математического образования в формальное школьное обучение.

Проект направлен на изучение возможностей включения преимуществ неформального российского математического образования в формальное школьное обучение.

Русское математическое образование как этническое предпринимательство

С точки зрения иммиграционных исследований преподавание математики русских иммигрантов выглядит как этническое предпринимательство или самозанятость постсоветских иммигранток с высоким человеческим капиталом.

Этническое предпринимательство или самозанятость обычно выше среди иммигрантов, чем среди коренных граждан. Решение стать самозанятым может быть результатом заблокированной профессиональной мобильности, структурных барьеров или появления новых экономических возможностей. Наше исследование направлено на то, чтобы понять, какие возможности или препятствия сыграли решающую роль в профессиональных траекториях тех русских иммигранток, которые решили стать предпринимателями в сфере образования.

Этническое (русское) происхождение российского математического образования — еще одна исследовательская загадка. Если «российская математика» стала «этническим брендом» качественного математического образования во многих государствах, то в какой степени ее можно считать этническим бизнесом с точки зрения иммиграционных исследований? Этническая община обычно рассматривается как важный ресурс этнического бизнеса, оказывающая поддержку начинающим предпринимателям и часто являющаяся их основным заказчиком. Какие культурные детерминанты делают математическое образование этническим бизнесом, связанным с русскими иммигрантами? Какова роль русской иммигрантской общины в успехе российского математического образования?

Если «российская математика» стала «этническим брендом» качественного математического образования во многих государствах, то в какой степени ее можно считать этническим бизнесом с точки зрения иммиграционных исследований? Этническая община обычно рассматривается как важный ресурс этнического бизнеса, оказывающая поддержку начинающим предпринимателям и часто являющаяся их основным заказчиком. Какие культурные детерминанты делают математическое образование этническим бизнесом, связанным с русскими иммигрантами? Какова роль русской иммигрантской общины в успехе российского математического образования?

Гендерные детерминанты российского математического образования

Профессиональная интеграция высококвалифицированных женщин-иммигранток отличается от таковой у высококвалифицированных мужчин в силу особенностей их гендерных ролей в семье.

Несмотря на то, что большинство иммигрантов в Соединенные Штаты в последние десятилетия составляли женщины, существующая литература по иммиграции смещена в сторону низкоквалифицированных рабочих-мужчин, особенно не имеющих документов (Meyers and Jachimowicz, 2003). В то же время исследования высококвалифицированных иммигрантов, и особенно высококвалифицированных иммигрантов-женщин, были ограничены. В большинстве исследований не рассматривается влияние пола на интеграцию иммигрантов (Logan and Rivera Drew, 2011). Однако в последние десятилетия возникла новая волна исследований на стыке гендера и иммиграции, что привлекло внимание ученых к женщинам-иммигрантам и «гендерным» миграционным исследованиям. С гендерной точки зрения сектор российского математического образования является отличным примером для изучения баланса между гендерными ролями как работников или жен и важностью высокого уровня образования русских иммигранток для их участия в оплачиваемой работе.

В то же время исследования высококвалифицированных иммигрантов, и особенно высококвалифицированных иммигрантов-женщин, были ограничены. В большинстве исследований не рассматривается влияние пола на интеграцию иммигрантов (Logan and Rivera Drew, 2011). Однако в последние десятилетия возникла новая волна исследований на стыке гендера и иммиграции, что привлекло внимание ученых к женщинам-иммигрантам и «гендерным» миграционным исследованиям. С гендерной точки зрения сектор российского математического образования является отличным примером для изучения баланса между гендерными ролями как работников или жен и важностью высокого уровня образования русских иммигранток для их участия в оплачиваемой работе.

Дизайн и методология исследования

В исследовании использован качественный подход, основанный на подробных биографических и экспертных интервью. Мы планируем собрать около 50 интервью и три кейса из разных математических школ. Среди наших информантов: основатели российских математических школ; самозанятые учителя математики; русские учителя математики в государственных и частных школах; родители детей в русских математических школах; выпускники этих школ; и эксперты.

Обзор инженерно-математического образования для STEM в России

Скачать книгу PDF

Скачать книгу в формате EPUB

Обзор инженерно-математического образования для STEM в России

Скачать книгу PDF

Скачать книгу в формате EPUB

- Yury Pokholkov 5 ,

- Kseniya Zaitseva (Tolkacheva) 5 ,

- Mikhail Kuprianov 6 ,

- Iurii Baskakov 6 ,

- Sergei Pozdniakov 6 ,

- Sergey Ivanov 6 ,

- Anton Chukhnov 6 ,

- Andrey Kolpakov 6 ,

- Ilya Posov 6,7 ,

- Sergey Rybin 6,8 ,

- Vasiliy Akimushkin 6 ,

- Aleksei Syromiasov 9 ,

- Ilia Soldatenko 10 ,

- Irina Zakharova 11 &

- …

- Alexander Yazenin 10

- Chapter

- Открытый доступ

- Первый онлайн:

4495 Доступ

Abstract

Высшее образование вообще и инженерное образование в частности в России подразделяются на три уровня. Первый уровень – это курс бакалавриата; второй уровень – программа специалитета и магистратуры; третий уровень – программа последипломного образования.

Скачать главу в формате PDF

3.1 Обзор уровней подготовки инженеров и ученых степеней

Высшее образование в целом и инженерное образование в частности в России подразделяются на три уровня. Первый уровень – это курс бакалавриата; второй уровень – программа специалитета и магистратуры; третий уровень – программа последипломного образования.

Уровень подготовки «Бакалавр» введен в России в 1996 году. Стандартный срок обучения для получения квалификации (степени) бакалавра составляет не менее 4 лет при общем объеме учебной нагрузки 240 кредитов. Квалификация бакалавра присваивается по результатам защиты дипломной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии.

Стандартный срок обучения для получения квалификации (степени) бакалавра составляет не менее 4 лет при общем объеме учебной нагрузки 240 кредитов. Квалификация бакалавра присваивается по результатам защиты дипломной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии.

В 1993 году в России была установлена степень магистра как квалификация выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования. Стандартный срок обучения по программе магистратуры (для очной формы обучения) в настоящее время составляет 2 года при кредитной стоимости образовательной программы 120 кредитов. Однако перед этим студент должен пройти обучение по программе бакалавриата (4 года) или специалиста (5–6 лет). Квалификация магистра (академическая степень) присваивается только после защиты кандидатской диссертации на заседании Государственной аттестационной комиссии.

Квалификациям (степеням) бакалавра и магистра исторически предшествовала квалификация специалиста, предполагавшая 5–6 лет непрерывного обучения. В Советском Союзе это была единственно возможная квалификация; но затем произошел постепенный переход на уровни бакалавра и магистра. В настоящее время квалификация специалиста сохранена. При подаче документов в вуз абитуриент может быть зачислен на программу подготовки бакалавров или специалистов (в зависимости от выбранного факультета, будущей профессии и т. д.). Однако сегодня квалификация специалиста встречается сравнительно редко, уступив место программе подготовки бакалавров. Присваивается по результатам защиты дипломного проекта или дипломной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии и дает право на поступление в магистратуру (хотя, как и в магистратуру, специалитет является вторым уровнем высшего образования) и программа последипломного образования.

В Советском Союзе это была единственно возможная квалификация; но затем произошел постепенный переход на уровни бакалавра и магистра. В настоящее время квалификация специалиста сохранена. При подаче документов в вуз абитуриент может быть зачислен на программу подготовки бакалавров или специалистов (в зависимости от выбранного факультета, будущей профессии и т. д.). Однако сегодня квалификация специалиста встречается сравнительно редко, уступив место программе подготовки бакалавров. Присваивается по результатам защиты дипломного проекта или дипломной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии и дает право на поступление в магистратуру (хотя, как и в магистратуру, специалитет является вторым уровнем высшего образования) и программа последипломного образования.

Аспирантура – одна из форм подготовки кадров высшей квалификации. До 1 сентября 2013 года аспирантура являлась одной из основных форм подготовки научно-педагогических кадров в системе послевузовского профессионального образования. С 1 сентября 2013 г. (дата вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») аспирантура отнесена к третьему уровню высшего образования. Лицо, закончившее аспирантуру и защитившее диссертацию, получает ученую степень кандидата наук. В СССР, Российской Федерации (РФ) и в ряде стран Содружества Независимых Государств (СНГ) эта степень соответствует степени доктора философии (PhD) в западных странах. Защита кандидатской диссертации является публичной и происходит в специальном диссертационном совете по одной или нескольким смежным научным специальностям. Во многих случаях защита диссертации осуществляется за пределами вуза, в котором учился соискатель степени.

С 1 сентября 2013 г. (дата вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») аспирантура отнесена к третьему уровню высшего образования. Лицо, закончившее аспирантуру и защитившее диссертацию, получает ученую степень кандидата наук. В СССР, Российской Федерации (РФ) и в ряде стран Содружества Независимых Государств (СНГ) эта степень соответствует степени доктора философии (PhD) в западных странах. Защита кандидатской диссертации является публичной и происходит в специальном диссертационном совете по одной или нескольким смежным научным специальностям. Во многих случаях защита диссертации осуществляется за пределами вуза, в котором учился соискатель степени.

Доктор наук – высшая ученая степень (после кандидата наук). В России степень доктора наук присваивается Президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации по результатам публичной защиты докторской диссертации в специализированном диссертационном совете. . Соискатель ученой степени доктора наук должен иметь ученую степень кандидата наук. Примерным аналогом российской докторской степени, принятой в англо-саксонских странах, является степень доктора наук (Dr. Sc.) или немецкая степень доктора хабилитатис (Dr. habil.).

. Соискатель ученой степени доктора наук должен иметь ученую степень кандидата наук. Примерным аналогом российской докторской степени, принятой в англо-саксонских странах, является степень доктора наук (Dr. Sc.) или немецкая степень доктора хабилитатис (Dr. habil.).

3.2 Формы обучения студентов инженерных специальностей

В России традиционно сложились три формы получения образования: очная (очная), заочная (вечерняя), заочная.

При очной форме обучения студент посещает лекции и практические занятия каждый день или почти каждый день (в зависимости от расписания). Большинство занятий проходят утром или днем (отсюда и второе название).

Вечерняя форма обучения в первую очередь предназначена для тех студентов, которые работают в дневное время. В связи с этим занятия проводятся в вечерние часы. Соответственно, на аудиторные занятия отводится меньше времени и увеличивается объем неконтролируемой деятельности.

Заочная форма обучения предполагает, что студенты встречаются с преподавателями только во время экзаменационных периодов, которые проходят 2–3 раза в год и длятся 1–2 недели каждый. В эти периоды студенты учатся в классе, сдают зачеты и экзамены; кроме того, студенты получают задания, которые должны быть выполнены в письменной форме к началу следующего экзаменационного периода. Так, при заочной форме обучения контактная работа с преподавателем минимальна, а объем самостоятельной работы максимален.

В эти периоды студенты учатся в классе, сдают зачеты и экзамены; кроме того, студенты получают задания, которые должны быть выполнены в письменной форме к началу следующего экзаменационного периода. Так, при заочной форме обучения контактная работа с преподавателем минимальна, а объем самостоятельной работы максимален.

Новый закон об образовании (подробнее см. ниже) включает новые формы организации образования: онлайн-обучение и дистанционное обучение. Сетевое обучение предполагает, что студент изучает одни предметы в одном вузе, а другие предметы в другом, а затем получает «комбинированный» диплом обоих вузов. При дистанционном обучении студенты общаются с преподавателем преимущественно посредством Интернета, а занятия проводятся в форме видеоконференции.

3.3 Статистика и основные проблемы инженерного образования в России

В Российской Федерации насчитывается 274 инженерных высших учебных заведения, в которых обучается 1 074 358 студентов. С учетом общеобразовательных вузов, осуществляющих прием и по инженерным специальностям, общее количество высших учебных заведений, в которых студент может получить инженерное образование, составляет 560. Общее количество студентов инженерных специальностей составляет около полутора миллионов человек. Распределение студентов инженерных специальностей по регионам России Сноска 1 показана на карте на рис. 3.1. Цифры на карте описаны в таблице 3.1.

Общее количество студентов инженерных специальностей составляет около полутора миллионов человек. Распределение студентов инженерных специальностей по регионам России Сноска 1 показана на карте на рис. 3.1. Цифры на карте описаны в таблице 3.1.

Географический обзор российского инженерного образования

Увеличенное изображение

Таблица 3.1 Статистика российского инженерного образованияПолная таблица

-Сибирский регион) до 295 (Северо-Западный регион), но в других регионах распределение более равномерное и колеблется в пределах 150-200 учащихся на 10 000 жителей.

К проблемам российского инженерного образования относятся:

Непропорциональность распределения высших учебных заведений по регионам России и территориального размещения производственных мощностей.

Низкое качество приема (слабые школьные знания многих абитуриентов).

Низкий уровень внутрироссийской академической мобильности.

Изоляция от международных образовательных сетей.

3.4 Нормативные документы

Система государственной стандартизации образовательной программы высшего образования, действующая с середины 1990-х годов, с момента введения федеральных государственных стандартов (ФГОС 3) ослабляет жесткую регламентацию содержания образования в форме установленный набор предметов с фиксированным объемом кредитов (ГОС ГОСО-1, ГОСО-2), в настоящее время развивается в сторону регламентации структур образовательных программ, условий реализации и результатов обучения (ФГОС 3, ФГОС 3+, в перспективе ФГОС 4). Например, СЭС-2 содержал циклическую структуру:

цикл GSE — общегуманитарные и социально-экономические предметы;

EN цикл — общематематические и естественнонаучные предметы;

ОПД – общепрофессиональные предметы;

ДС – предметы специализации;

FTD — необязательные предметы.

Центральное место в ГОС-2 занимает раздел 4 «Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы». Этот раздел включает перечень обязательных предметов для каждого цикла, их кредитную стоимость в академических часах и обязательный набор дидактических единиц.

Конвергенция национальных систем образования в рамках Европейского Союза является важной вехой в глобальном развитии высшей школы в XXI веке. Официальной датой начала процесса сближения и гармонизации высшего образования европейских стран с целью создания гармонизированного высшего образования считается 19 июня.1998 г., когда была подписана Болонская декларация. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. В результате этого присоединения образовательный процесс в большинстве европейских стран в настоящее время находится в процессе реформирования. Высшие учебные заведения поставили задачу не унифицировать, а гармонизировать свои образовательные программы с другими. В связи с этим государственные образовательные стандарты претерпевают переосмысление и значительные изменения.

В связи с этим государственные образовательные стандарты претерпевают переосмысление и значительные изменения.

С введением в действие федеральных государственных стандартов третьего поколения (ФГОС 3, 2011 г.) российские высшие учебные заведения получают большую самостоятельность в формировании основных образовательных программ, выборе содержания, форм и методов обучения, что позволяет им конкурировать на рынке образовательных услуг и реагировать на запросы рынка труда.

Одной из основных отличительных особенностей новых стандартов является компетентностный подход. Суть этого подхода заключается в том, что акцент образовательного процесса переносится с содержания образования на результаты обучения, которые должны быть прозрачными, т.е. понятными для всех заинтересованных сторон: работодателей, преподавателей и обучающихся. Результаты обучения описываются системой компетенций, представляющих собой динамическую совокупность знаний, способностей, навыков, умений и личностных качеств, которые обучающийся может продемонстрировать после завершения образовательной программы. Федеральные государственные стандарты третьего поколения унаследовали циклическую структуру. Важнейшей особенностью ФГОС высшего профессионального образования было использование кредитов как меры кредитоспособности образовательных программ. Показатели кредитоспособности образовательных программ, вообще говоря, кредитоспособности циклов предметов, устанавливаются в образовательных стандартах в кредитных единицах. Например, совокупная стоимость кредита бакалавриата установлена в размере 240 кредитных единиц, магистратуры – 120 кредитных единиц, специалиста – 300 кредитных единиц.

Федеральные государственные стандарты третьего поколения унаследовали циклическую структуру. Важнейшей особенностью ФГОС высшего профессионального образования было использование кредитов как меры кредитоспособности образовательных программ. Показатели кредитоспособности образовательных программ, вообще говоря, кредитоспособности циклов предметов, устанавливаются в образовательных стандартах в кредитных единицах. Например, совокупная стоимость кредита бакалавриата установлена в размере 240 кредитных единиц, магистратуры – 120 кредитных единиц, специалиста – 300 кредитных единиц.

Так же, как и «академический час», «зачетная единица» является единицей измерения кредитной стоимости учебной работы, но гораздо более последовательно ориентированной на работу студента, а не на преподавателя. Во всех международных и национальных системах существует соответствие между кредитными единицами и часами. Методика, рекомендованная Минобразованием России в 2002 г., устанавливает эквивалент 1 кредитной единицы, соответствующей 36 академическим часам.

Центральное место в этих стандартах занимал раздел с перечнем циклов обучения, обязательными предметами для каждого цикла, регламентирующим стоимость кредита каждого цикла в кредитных единицах и сводом компетенций, сформированных при изучении предметов.

Еще одной особенностью ФГОС 3+ является введение в уровни высшего образования аспирантуры (военной аспирантуры), резидентуры и ассистентуры-стажировки.

В соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 при разработке основного учебного плана организация образования самостоятельно определяет распределение учебного материала по предметам и модулям и устанавливает последовательность их изучения.

Компетентностный подход потребовал комплексной перестройки и модернизации существующей системы образования. Эффективное использование компетентностного подхода немыслимо без адекватной системы оценки каждой сформированной компетентности обучающегося, определяемой государственным стандартом как обязательная для конкретной образовательной программы. Соответственно возникает необходимость в разработке и внедрении фонда средств оценки, позволяющих по такой оценке давать квалифицированное заключение о соответствии образовательного процесса нормативным требованиям. Необходимость наличия такого фонда у каждой образовательной организации однозначно закреплена в Приказе Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 (в редакции от 15.01.2015): «20. Средства оценивания представлены в виде фонда средств оценивания для промежуточного оценивания обучающихся и для итогового (государственного итогового) оценивания. 21. Фонд оценочных средств для рубежного оценивания обучающихся по предмету (модулю) или практике, входящей соответственно в программу ведения предмета (модуля) или программу практики, содержит перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процесс изучения образовательной программы; описание показателей и критериев оценки компетенций на разных этапах их формирования; описание оценочных шкал, типовых заданий для представления или иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

Соответственно возникает необходимость в разработке и внедрении фонда средств оценки, позволяющих по такой оценке давать квалифицированное заключение о соответствии образовательного процесса нормативным требованиям. Необходимость наличия такого фонда у каждой образовательной организации однозначно закреплена в Приказе Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 (в редакции от 15.01.2015): «20. Средства оценивания представлены в виде фонда средств оценивания для промежуточного оценивания обучающихся и для итогового (государственного итогового) оценивания. 21. Фонд оценочных средств для рубежного оценивания обучающихся по предмету (модулю) или практике, входящей соответственно в программу ведения предмета (модуля) или программу практики, содержит перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процесс изучения образовательной программы; описание показателей и критериев оценки компетенций на разных этапах их формирования; описание оценочных шкал, типовых заданий для представления или иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. Для каждого результата обучения по предмету (модулю) или практике организация определяет показатели и критерии оценки сформированности компетенций на разных этапах их формирования и процедуры оценки». Перечень универсальных компетенций утвержден Министерством образования и науки РФ. Универсальные компетенции в рамках концепции современного образования формируют уровень развития специалиста, отличающий специалиста с высшим образованием от специалиста более низкого уровня.

Для каждого результата обучения по предмету (модулю) или практике организация определяет показатели и критерии оценки сформированности компетенций на разных этапах их формирования и процедуры оценки». Перечень универсальных компетенций утвержден Министерством образования и науки РФ. Универсальные компетенции в рамках концепции современного образования формируют уровень развития специалиста, отличающий специалиста с высшим образованием от специалиста более низкого уровня.

Кроме того, методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 ориентируют организации образования на учет требований соответствующих профессиональных стандартов при формировании основных образовательных программ.

Изначально ФГОС 3+ должен был указывать на соответствие профессиональным стандартам. Профессиональный стандарт характеристика квалификации, необходимой работнику для выполнения определенного вида профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт фактически представляет собой документ, содержащий требования к:

уровень квалификации работника;

опыт практической деятельности, воспитания и обучения;

содержание и качество деятельности;

условия осуществления трудовой деятельности.

На момент выпуска ФГОС 3+ профессиональные стандарты по большинству сфер профессиональной деятельности еще не утверждены; следовательно, ФГОС 3+ не могла сформулировать профессиональные компетенции выпускника, ориентированные на обобщенные трудовые функции (виды профессиональной деятельности), заданные конкретным профессиональным стандартом (ПС). Анализ структуры уже утвержденных ПС показал невозможность установления взаимно двусмысленного соответствия между сферами профессиональной деятельности и сферами образования. Поэтому в ФГОС 3+ выделено «ядро» обучения в виде универсальных (общекультурных) компетенций и общепрофессиональных компетенций (независимо от конкретного вида профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, и направленности (специализации) программы). «Ядро» обучения определяет «базовая» часть образовательной программы, которая является достаточно фундаментальной и неизменной. «Вариативная часть» программы ориентируется на отдельные обобщенные трудовые функции или вид (виды) профессиональной деятельности, установленные профессиональными стандартами (при их наличии). Эта часть программы должна легко обновляться и адаптироваться к новым требованиям рынка труда. На рис. 3.2 представлена структура перечня направлений образования в РФ с указанием количества укрупненных групп специальностей и специализаций, входящих в каждое направление образования, и количества таких специальностей.

Эта часть программы должна легко обновляться и адаптироваться к новым требованиям рынка труда. На рис. 3.2 представлена структура перечня направлений образования в РФ с указанием количества укрупненных групп специальностей и специализаций, входящих в каждое направление образования, и количества таких специальностей.

Перечень структур направлений образования

Увеличить

Перед высшими учебными заведениями в настоящее время стоит актуальная задача: разработка образовательных программ с учетом имеющихся профессиональных стандартов, создание адекватных фондов средств оценивания. Представляет интерес в этой связи имеющийся опыт ведущих российских вузов в данной области, полученный при реализации международного проекта 543851-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (MetaMath) «Современные образовательные технологии в развитии учебных планов математических предметов инженерного образования России» и российских научно-методических проектов «Научно-методическое обеспечение разработки примерных основных профессиональных образовательных программ (ОПОПО) по направлениям образования», «Разработка моделей гармонизации профессиональных стандартов и ФГОС высшего образования по направлениям/специальностям в области математических и естественных наук, сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, общественных наук, гуманитарных наук и уровням образования (бакалавриат, магистратура, специалитет)». В рамках грантов рабочими группами российских вузов разработаны образцовые образовательные программы высшего образования в модульном формате в условиях введения «рамочных» ФГОС — ФГОС 3+ и в перспективе ФГОС-4. Разработчики дают практические рекомендации по реализации компетентностного подхода при разработке и реализации образовательных программ.

В рамках грантов рабочими группами российских вузов разработаны образцовые образовательные программы высшего образования в модульном формате в условиях введения «рамочных» ФГОС — ФГОС 3+ и в перспективе ФГОС-4. Разработчики дают практические рекомендации по реализации компетентностного подхода при разработке и реализации образовательных программ.

3.5 Сравнение российского и западного инженерного образования

Ниже приводится сравнение российской и западной систем образования по ряду формальных признаков (например, по количеству академических часов, отведенных на изучение программы бакалавриата). Этот анализ, конечно, нельзя назвать полным; содержание образовательной программы и качество преподавания зависят от конкретного вуза и кафедры. Тем не менее такое сравнение призвано подчеркнуть наибольшее сходство и различие систем образования в России и Европе.

Информация о структуре отечественных образовательных программ представлена на примере учебного плана специальности «Программная инженерия» Мордовского государственного университета им. Огарева (ОМГУ) как одного из типичных представителей российской системы образования. Примером европейского технического университета является Технологический университет Тампере, TUT (Финляндия). Информация взята из учебного пособия TUT; авторы были ориентированы на получение степени бакалавра технических наук и магистра технических наук (технологий) в области информационных технологий (табл. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8).

Огарева (ОМГУ) как одного из типичных представителей российской системы образования. Примером европейского технического университета является Технологический университет Тампере, TUT (Финляндия). Информация взята из учебного пособия TUT; авторы были ориентированы на получение степени бакалавра технических наук и магистра технических наук (технологий) в области информационных технологий (табл. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8).

Полная таблица

Таблица 3.3 Свобода выбора предметовПолная таблица

Таблица 3.4 Организация учебного процесса размерная таблица Таблица 3.6 Организация итогового и промежуточного оцениванияПолная таблица

Таблица 3.7 Программа бакалавриатаПолная таблица

Таблица 3.8 Магистерская программаПолная таблица

Примечания

- 1.

Статистика (2016 г.), http://aeer.cctpu.edu.ru/winn/ingobr/tvuz_main.htm.

Author information

Authors and Affiliations

Association for Engineering Education of Russia (AEER), Tomsk, Russia

Yury Pokholkov & Kseniya Zaitseva (Tolkacheva)

Saint Petersburg State Electrotechnical University (LETI) , Санкт-Петербург, Россия

Михаил Куприянов, Юрий Баскаков, Сергей Поздняков, Сергей Иванов, Антон Чухнов, Андрей Колпаков, Илья Посов, Сергей Рыбин, Василий Акимушкин

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербург, 9007, Поздняков,

7, Россия

Кафедра речевых информационных систем, Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

Рыбин Сергей

Кафедра прикладной математики, дифференциальных уравнений и теоретической механики, Мордовский государственный университет им. Огарева, Саранск, Россия

Сыромясов Алексей

Кафедра информационных технологий факультета прикладной математики и кибернетики Тверского государственного университета (ТГУ), Тверь, Россия Факультет, Тверской государственный университет (ТГУ), Тверь, Россия

Ирина Захарова

Авторы

- Юрий Похолков

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Ксения Зайцева (Толкачева)

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Михаил Куприянов

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Юрий Баскаков

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Сергей Поздняков

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Сергей Иванов

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Антон Чухнов

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Андрей Колпаков

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Илья Посов

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Сергей Рыбин

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

- Василий Акимушкин

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Алексей Сыромясов

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Илья Солдатенко

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

- Ирина Захарова

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Александр Язенин

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Автор, ответственный за корреспонденцию

Сергей Иванов.

Информация для редактора

Редакторы и филиалы

Лаборатория математики, Технологический университет Тампер, Тампер, Финляндия

Проф. Lyon, Bâtiment Braconnier, Université Lyon 1, Villeurbanne Cedex, Франция

Christian Mercat

Утрехтский университет, Утрехт, Нидерланды

Сергей Сосновский

Права и разрешения

Эта глава опубликована под лицензией открытого доступа.

Пожалуйста, проверьте раздел «Информация об авторских правах» на этой странице или в PDF-файле.

для получения подробной информации об этой лицензии и о том, какое повторное использование разрешено.

Если предполагаемое использование выходит за рамки разрешенного лицензией или если

вы не можете найти лицензию и повторно использовать информацию,

пожалуйста, свяжитесь с Права и

Команда разрешений.