Чем инклюзивное образование отличается от интегрированного | Материал на тему:

Чем инклюзивное образование отличается от интегрированного.

Сегoдня много говорят об инклюзивном обучении и образовании.

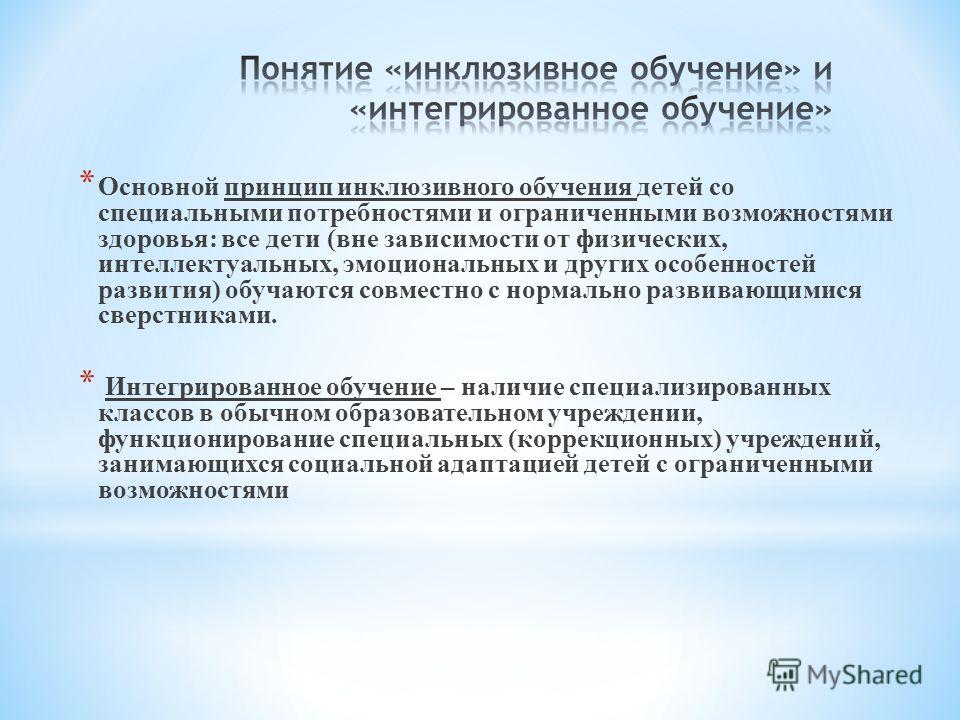

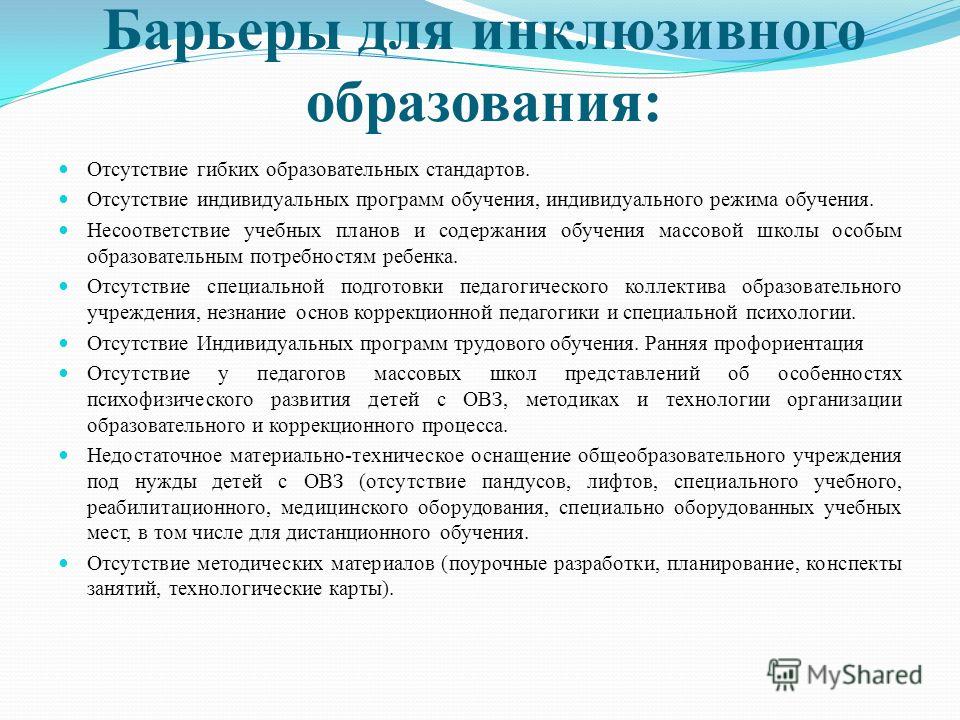

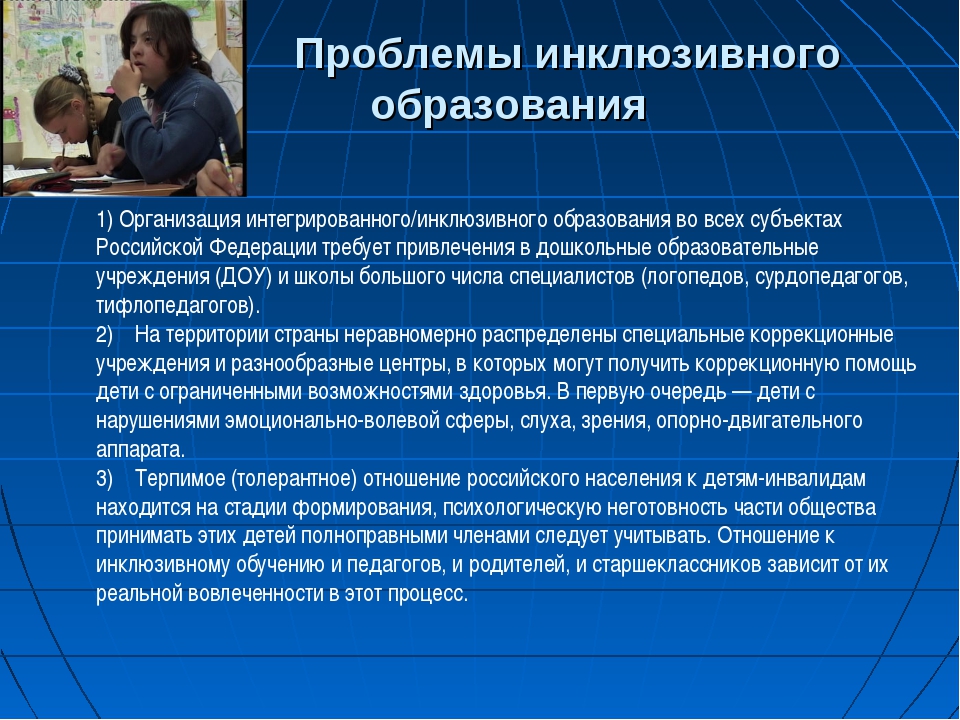

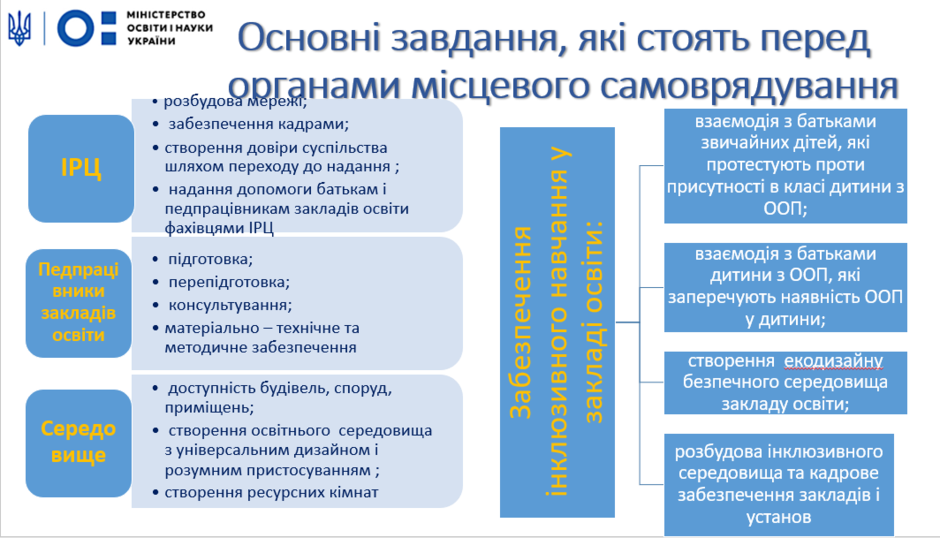

Инклюзивное обучение и образование предполагает обучение детей как в обычных образовательных учреждениях, так и сохранение коррекционных школ и интернатов. Некоторые дети из специальных учреждений могут интегрироваться в общеобразовательные учреждения, чтобы освободить место для тех, которые раньше считались необучаемыми, тяжелыми детьми. Ведь им нужны специальные учебники и программы, учителя-специалисты, подготовленные для pаботы именно с такими детьми. Надо строить практику инклюзии, постепенно ее расширяя, а не рушить уже то, что работает, и работает неплохо. Ведь известно, что в России себя оправдала система спецучреждений. У общественности неподдельную тревогу вызывает тот факт, что процессы интеграции и инклюзии рассматриваются как средство экономии бюджетных средств. Но, учитывая мнение ряда исследователей, зарубежный опыт, подобное образование является гораздо более затратным, так как требует специального обучения и переобучения педагогов, создания в образовательном учреждении коррекционно-развивающей и реабилитационной среды, введения в штат дополнительных специалистов.

Но, учитывая мнение ряда исследователей, зарубежный опыт, подобное образование является гораздо более затратным, так как требует специального обучения и переобучения педагогов, создания в образовательном учреждении коррекционно-развивающей и реабилитационной среды, введения в штат дополнительных специалистов.

Уже сейчас в некоторых школах прoводится интегративное иинклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, но о полном его введении говорить ещё рано .

ИНТЕГРАЦИЯ И ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ.

Интеграция – слово иностранное, оно имеет несколько трактовок и объяснений. Интегрaция в переводе с латинского языка – процесс воссоединения, объединения в целое ранее разрозненных частей и элементов. Интеграция как целостность и как процесс не сглаживает и не обеспечивает специфику дифференцированных функций, необходимых для жизнедеятельности целого (интеграции).

Интеграция – это, прежде всего, не сумма составляющих её частей, а качественно новое образование, зависящее от:

• интегративной цели;

• интегративной деятельности: вместе, взаимозависимо;

• взаимозависимых отношений, порождающих «коллективный дух»;

• взаимного согласия и договоренности о наиболее полном участии в общем деле.

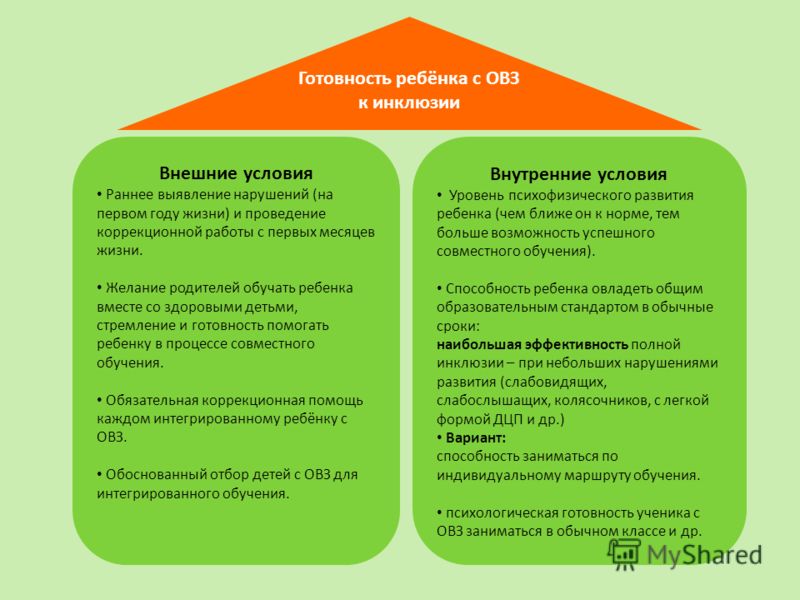

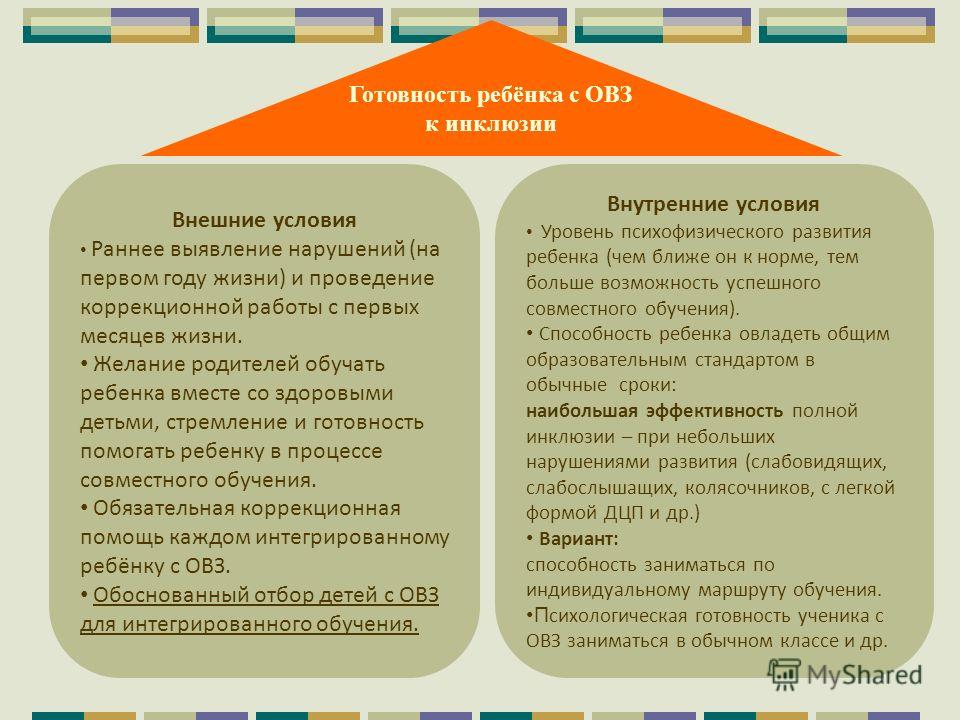

Один из основных аспектов интеграции в образовании – правильно организованные услoвия обучения для конкретного ребенка. В условиях интеграции ребенок должен быть готов осваивать программу, предназначенную для здоровых сверстников, в этом случае можно говорить и о готовности к данному процессу как самого ребенка, так и его окружения, то есть о внешних и внутренних условиях интеграции.

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с особыми образовательными потребностями, относятся:

• раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение уже с первых месяцев жизни коррекционной работы;

• стремление и готовность родителей помогать ребёнку в процессе обучения, желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми детьми ;

• наличие в учреждении возможностей оказывать интегрированному ребенку квалифицированную помощь;

• создание условий для реализации вариативных моделей интегрированного обучения.

К внутренним условиям или показателям, способствующим эффективной интеграции, относятся:

• уровень психического и речевого развития, соответствующий возрастной норме или близкий к ней;

• возможность oвладения общим образовательным стандартом в предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки;

Для многих детей с проблемами в развитии интеграция в образовательную среду щаще всего бывает затруднительна вследствие различных факторов: имеющегося заболевания, несоответствие уровня развития уровню здоровых детей, трудность освоения программ массовых школ. Таких детей необходимо не интегрировать в образовательную среду, а включать такими, какими они являются, а сама образовательная среда должна максимально адаптироваться к возможностям и способностям такого ребенка.

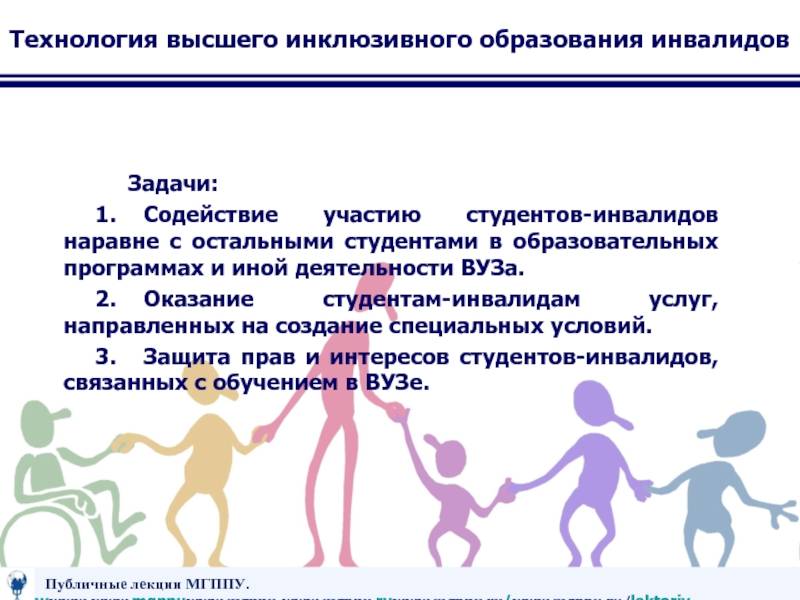

Инклюзия – включение, дoбавление, прибавление, присоединение; инклюзия – односторонний процесс, представляющий «внедрение» кого-то куда-то, результатом которого является наличие в некоей среде инородного для нее «тела». В специальном образовании под инклюзией понимается процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в первую очередь имеющих трудности в физическом развитии. Он предполагает разработку и применение таких конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку равноправно участвовать в академической и общественной жизни.

В специальном образовании под инклюзией понимается процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в первую очередь имеющих трудности в физическом развитии. Он предполагает разработку и применение таких конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку равноправно участвовать в академической и общественной жизни.

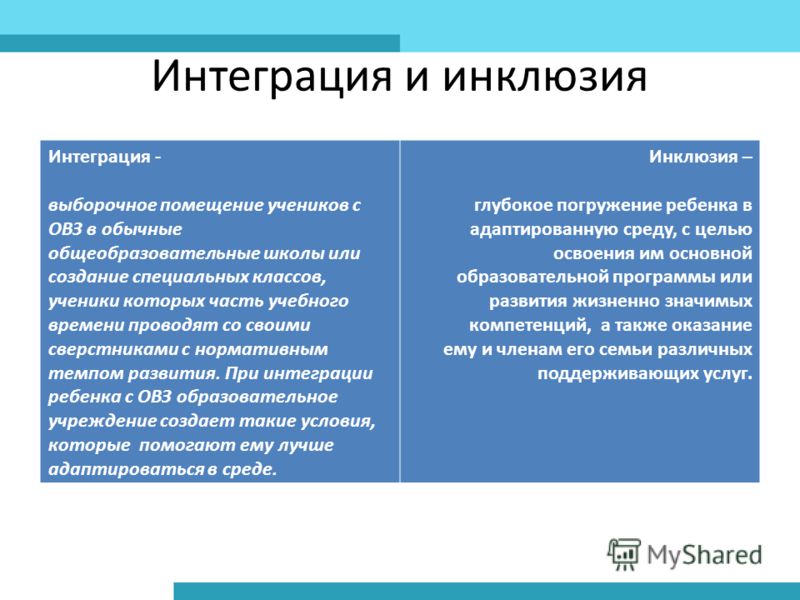

Итак, мы подошли к тому, что интеграция – процесс двусторонний, симметричный; инклюзия – процесс однонаправленный, асимметричный.

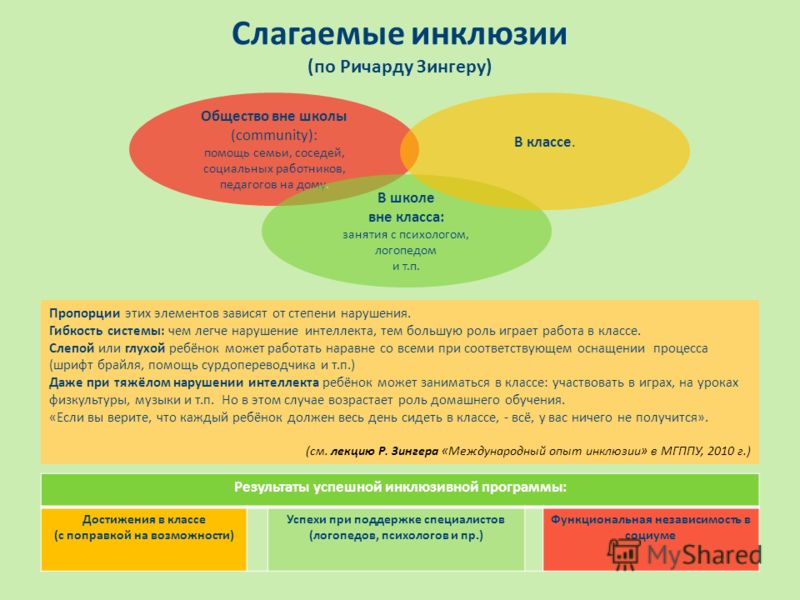

Инклюзия – глубокое погружение ребёнка в адаптированную образовательную среду и оказание ему поддерживающих услуг .

При таком подходе инвалидность – это не обделённость судьбой, это, скорее, такой образ жизни при сложившихся обстоятельствах, который может быть очень интересен инвалиду и окружающим его людям, если инвалидность рассматривать в рамках социальной концепции. Тогда главный смысл процесса инклюзии можно обозначить так: «Всем здесь рады!» Или он может стать невыносимым ежедневным страданием для всех членов общества, если инвалидность рассматривать только в рамках биологической концепции, когда «инвалид – человек, который полностью или частично лишен трудоспособности вследствие какой-либо аномалии, ранения, увечья, болезни» (С. И. Ожегов, 1992).

И. Ожегов, 1992).

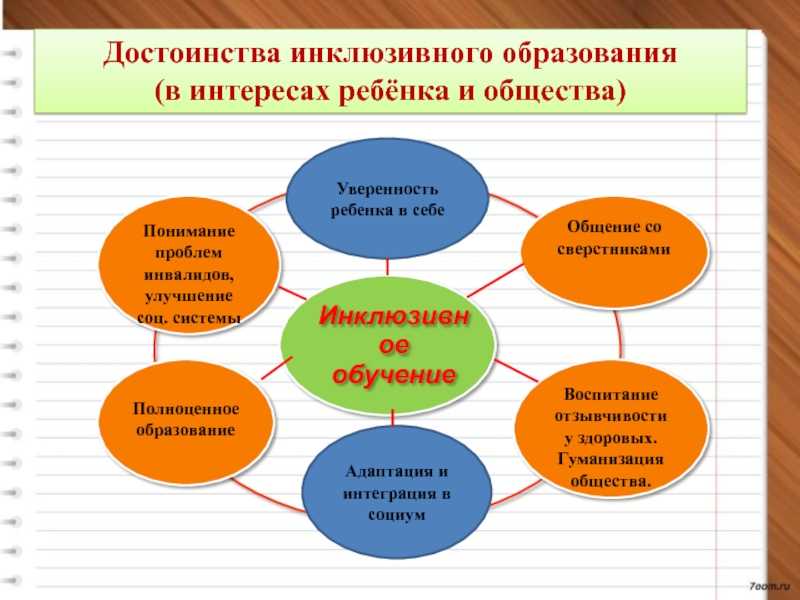

Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института. Благодаря этому школа превращается в такое образовательное пространство, которое стимулирует и поддерживает не только учеников, но и собственных сотрудников. Сообщество, которое поддерживает и высоко ценит достижения каждого члена.

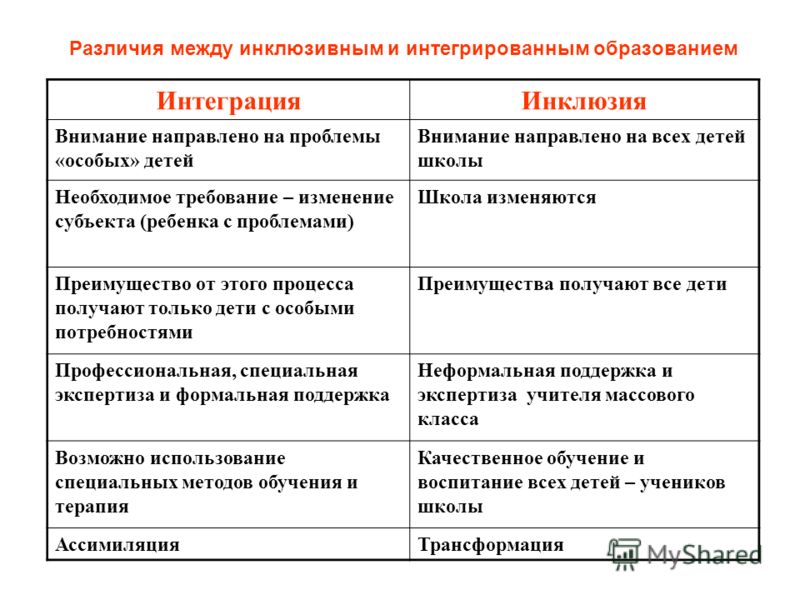

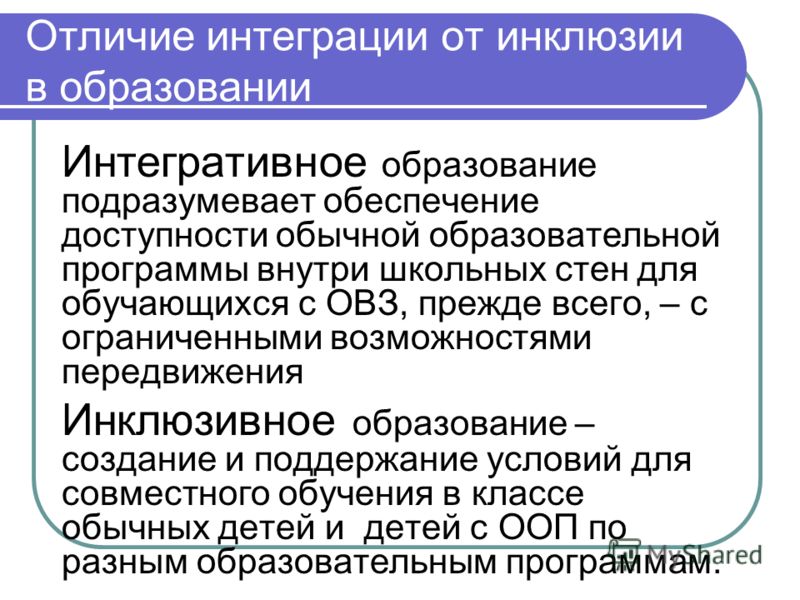

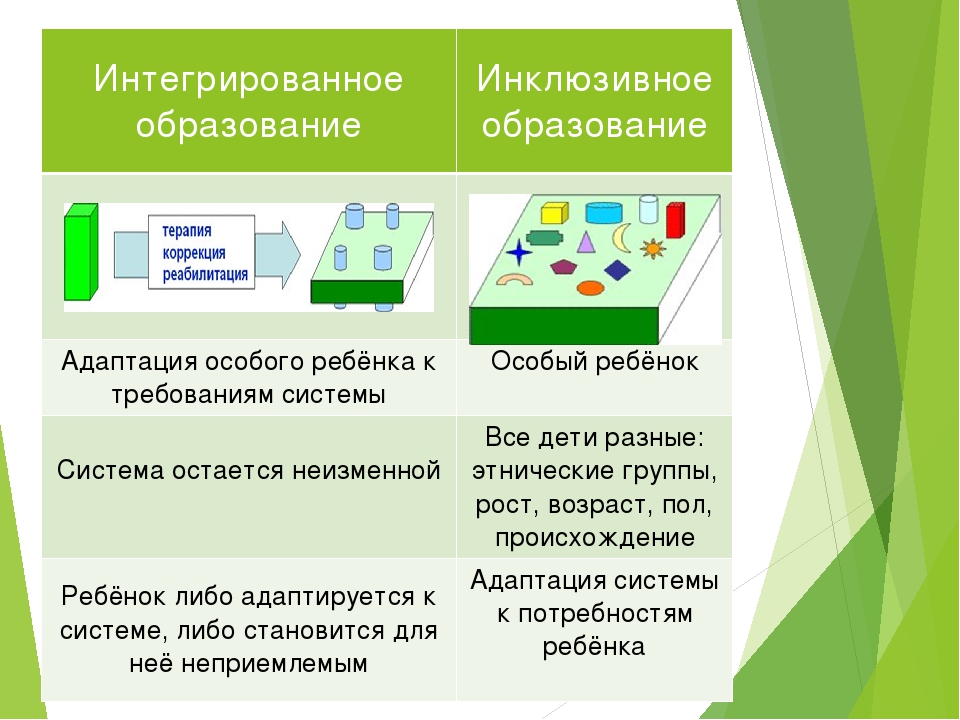

Поэтому основным отличием интегрированного образования от инклюзивного является то, что интегрированное образование подразумевает обеспечение доступнoсти обычной образовательной программы внутри школьных стен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а инклюзивное обучение и образование – создание и поддержание условий для совместного обучения в классе обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья по разным образовательным программам, соответствующим их возможностям.

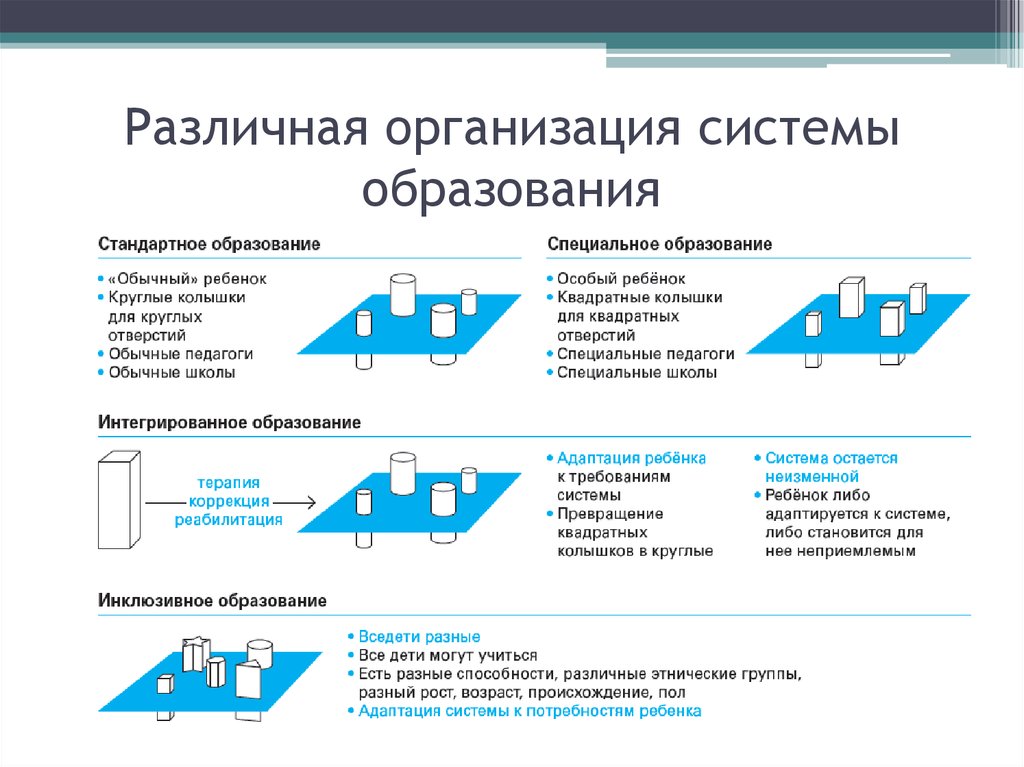

Обычно школьное образование нацелено на обычных детей, предполагает обычных педагогов и обычные школы. Специальное образование предполагает работу с особыми детьми, под которых подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование c помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному образованию. И наконец, инклюзивное обучение и образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования.

Специальное образование предполагает работу с особыми детьми, под которых подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование c помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному образованию. И наконец, инклюзивное обучение и образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования.

Конечно, инклюзия для детей с ограниченными возможностями здоровья имеет больше преимуществ, чем интеграция. Инклюзия означает раскрытие но каждого ученика с помощью образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его способностям. Инклюзия учитывает потребности так же, как и специальные условия, и поддержку, что необходимо ученикам и учителям для достижения успеха. В инклюзивной школе каждого принимают и считают важным членом коллектива, это дает «особому» ребенку уверенность в себе и воспитывает в детях без инвалидности отзывчивость и понимание. Ученика со специальными потребностями поддерживают сверстники и другие члены школьного сообщества в процессе реализации его особых образовательных потребностей.

Конечно, сама школа, в зависимости от образовательной концепции, должна решить, какая она: интегрированная, инклюзивная, массовая общеобразовательная или специальная коррекционная. Ведь в настоящее время примерно 2 % детей школьного возраста, в силу объективных обстоятельств, смогут обучаться только в коррекционных школах.

Использована литература:

Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. Инновационный опыт/ авт.-сост. А. А. Наумов, В. Р. Соколова, А. Н. Седегова, Волгоград : Учитель, 2012.

«Понятие инклюзивное образование. Отличие интеграции от инклюзии. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования»

Лекция 1 Понятие инклюзивное образование. Отличие интеграции от инклюзии. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования

Понятие интеграции, как в западной, так и в отечественной научной литературе, представлено в виде множества теоретических подходов к отдельным ее проблемам, что затрудняет научную классификацию ее направлений. Анализ философского определения понятий «интеграция», «интеграция науки и научных знаний» показывает, что ученые для характеристики данных понятий используют термины «система», «связи», «целостность», «элементы», «компоненты», привнесенные из теории систем. Большая советская энциклопедия определяет интеграцию как «понятие теории систем». В «Педагогическом словаре» дается определение системы как «совокупности взаимосвязанных элементов». Таким образом, интеграцию можно рассматривать как системное явление, процесс, характеризующийся свойствами организованности, структурированности. В работах Л.И. Новиковой и В.А. Караковского раскрыты проблемы интеграции воспитательных воздействий на ребенка. Интеграция в организации обучения рассматривается в трудах С.М. Гапеенкова и Г.Ф. Федорец.

В специальной (коррекционной) педагогике подход к интеграции несколько иной. Термин «интегрированное обучение» используется в работах ученых в области специального образования: Л.С. Волковой, Н.Н. Малофеева, Н.

Анализ философского определения понятий «интеграция», «интеграция науки и научных знаний» показывает, что ученые для характеристики данных понятий используют термины «система», «связи», «целостность», «элементы», «компоненты», привнесенные из теории систем. Большая советская энциклопедия определяет интеграцию как «понятие теории систем». В «Педагогическом словаре» дается определение системы как «совокупности взаимосвязанных элементов». Таким образом, интеграцию можно рассматривать как системное явление, процесс, характеризующийся свойствами организованности, структурированности. В работах Л.И. Новиковой и В.А. Караковского раскрыты проблемы интеграции воспитательных воздействий на ребенка. Интеграция в организации обучения рассматривается в трудах С.М. Гапеенкова и Г.Ф. Федорец.

В специальной (коррекционной) педагогике подход к интеграции несколько иной. Термин «интегрированное обучение» используется в работах ученых в области специального образования: Л.С. Волковой, Н.Н. Малофеева, Н.

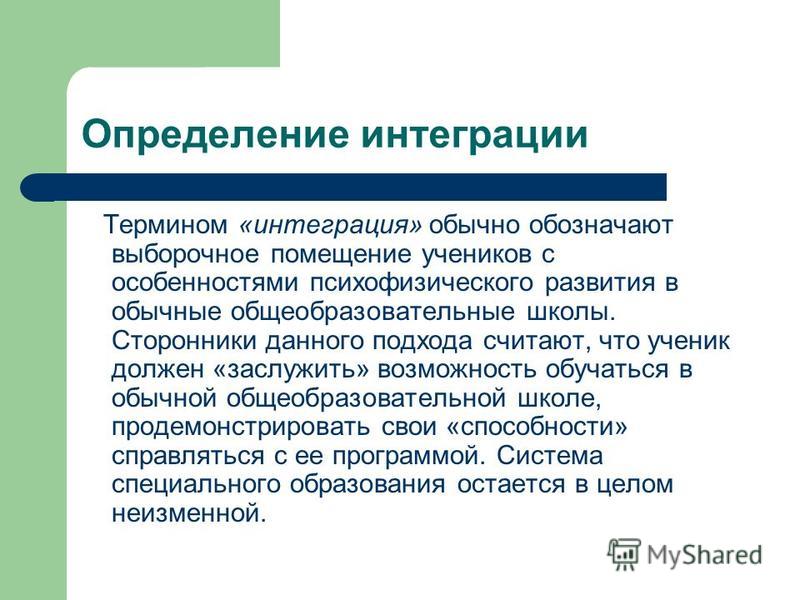

М.И. Никитина, анализируя интегрированное обучение, дает его определение, ссылаясь на проект Закона РФ «О специальном образовании»: «Под интегрированным обучением понимается «совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с использованием специальных средств, методов и при участии педагогов-специалистов».

Рассматривая интеграцию как процесс, средство и результат сопровождения детей и подростков с особыми возможностями здоровья, необходимо учитывать российские социально-экономические и политические условия и отставание в формировании положительного отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии. По мнению известных отечественных ученых (Н.Н. Малофеева, Е.А. Стребелевой, Н.Д. Шматко,

Л.М. Шипицыной и др.), главное направление интеграционных процессов в нашей стране – сближение систем общего и специального образования на всех его ступенях (дошкольная, общая и профессиональная школы).

В исследованиях Д.Л.

М.И. Никитина, анализируя интегрированное обучение, дает его определение, ссылаясь на проект Закона РФ «О специальном образовании»: «Под интегрированным обучением понимается «совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с использованием специальных средств, методов и при участии педагогов-специалистов».

Рассматривая интеграцию как процесс, средство и результат сопровождения детей и подростков с особыми возможностями здоровья, необходимо учитывать российские социально-экономические и политические условия и отставание в формировании положительного отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии. По мнению известных отечественных ученых (Н.Н. Малофеева, Е.А. Стребелевой, Н.Д. Шматко,

Л.М. Шипицыной и др.), главное направление интеграционных процессов в нашей стране – сближение систем общего и специального образования на всех его ступенях (дошкольная, общая и профессиональная школы).

В исследованиях Д.Л.

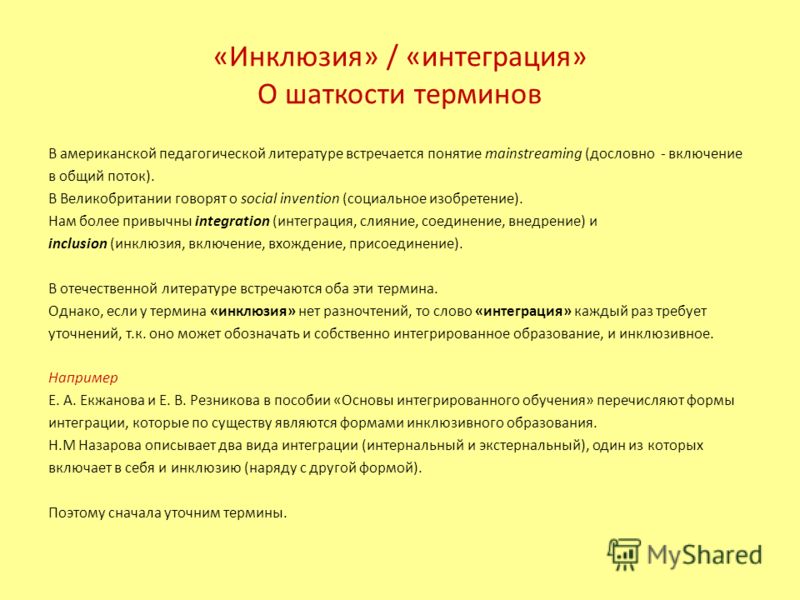

По определению энциклопедического фонда, инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в первую очередь имеющих трудности в физическом развитии. Он предполагает разработку и применение таких конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку равноправно участвовать в академической и общественной жизни.

Термин «инклюзия» имеет отличия от терминов «интеграция» и «сегрегация». При инклюзии все заинтересованные стороны должны принимать активное участие для получения желаемого результата. Иными словами, процесс инклюзии – реальное включение инвалидов в активную общественную жизнь, что в одинаковой степени необходимо для всех членов общества.

Замена термина «интеграция» термином «включение» («инклюзия») кажется естественной, если понимать этимологический смысл слов integrate как объединять в единое целое и include – как содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе. Тогда слово inclusion представляется термином, в большей степени отражающим новый взгляд не только на образование, но и на место человека в обществе.

По определению энциклопедического фонда, инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в первую очередь имеющих трудности в физическом развитии. Он предполагает разработку и применение таких конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку равноправно участвовать в академической и общественной жизни.

Термин «инклюзия» имеет отличия от терминов «интеграция» и «сегрегация». При инклюзии все заинтересованные стороны должны принимать активное участие для получения желаемого результата. Иными словами, процесс инклюзии – реальное включение инвалидов в активную общественную жизнь, что в одинаковой степени необходимо для всех членов общества.

Замена термина «интеграция» термином «включение» («инклюзия») кажется естественной, если понимать этимологический смысл слов integrate как объединять в единое целое и include – как содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе. Тогда слово inclusion представляется термином, в большей степени отражающим новый взгляд не только на образование, но и на место человека в обществе.

Они таковы: «инклюзия», «барьеры на пути обучения и полноценного участия в школьной жизни», «ресурсы, направленные на поддержку обучения и полноценного участия в школьной жизни» и «поддержка разнообразия».

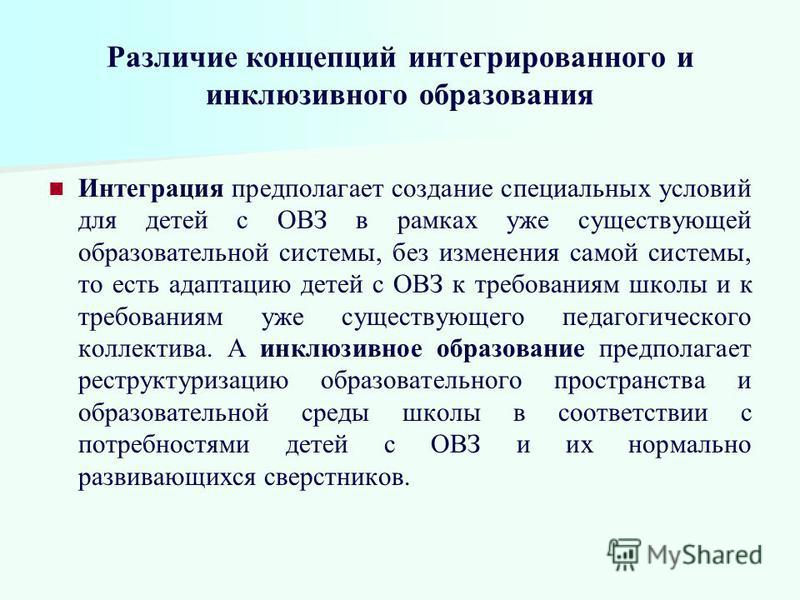

Н.П. Артюшенко в своем исследовании отмечает, что отличие инклюзивного образования от интегративного заключается, во-первых, в адаптировании образовательной среды к индивидуальным особенностям ребенка, а не ребенка к образовательной среде. Во-вторых, в доступности образования для всех, тогда как интегрированное обучение эффективно только для части детей, уровень психофизического развития которых соответствует возрасту или близок к нему. В-третьих, в использовании ресурса не только взросло-детской, но и детской совместной деятельности. В-четвертых, если при интеграции ребенку просто разрешается быть вместе со здоровыми детьми, то в инклюзии педагог строит особые действия, чтобы организовать совместную деятельность детей с особыми возможностями здоровья и обычных детей.

На современном этапе развития общества законодательно оформлено понятие «инклюзивное образование».

Они таковы: «инклюзия», «барьеры на пути обучения и полноценного участия в школьной жизни», «ресурсы, направленные на поддержку обучения и полноценного участия в школьной жизни» и «поддержка разнообразия».

Н.П. Артюшенко в своем исследовании отмечает, что отличие инклюзивного образования от интегративного заключается, во-первых, в адаптировании образовательной среды к индивидуальным особенностям ребенка, а не ребенка к образовательной среде. Во-вторых, в доступности образования для всех, тогда как интегрированное обучение эффективно только для части детей, уровень психофизического развития которых соответствует возрасту или близок к нему. В-третьих, в использовании ресурса не только взросло-детской, но и детской совместной деятельности. В-четвертых, если при интеграции ребенку просто разрешается быть вместе со здоровыми детьми, то в инклюзии педагог строит особые действия, чтобы организовать совместную деятельность детей с особыми возможностями здоровья и обычных детей.

На современном этапе развития общества законодательно оформлено понятие «инклюзивное образование».

В западных странах с 70-х годов XX века используется термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), используя в отношении людей, имеющих физические и психические ограничения жизнедеятельности, термин «лица с ограниченными возможностями», определяет его содержание следующим образом: это лица, у которых имеются физические, психические ограничения или функциональные недостатки, затрудняющие выполнение обычных для человека жизненных функций, что предполагает создание особых условий для его жизнедеятельности.

Некоторые специалисты рассматривают понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «особые образовательные потребности» как барьер на пути развития инклюзивных подходов в обучении, хотя они все еще остаются частью культуры и образовательной политики в школах, а также оказывают влияние на самые различные аспекты школьной практики обучения.

Понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья» близки по своему содержанию.

В западных странах с 70-х годов XX века используется термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), используя в отношении людей, имеющих физические и психические ограничения жизнедеятельности, термин «лица с ограниченными возможностями», определяет его содержание следующим образом: это лица, у которых имеются физические, психические ограничения или функциональные недостатки, затрудняющие выполнение обычных для человека жизненных функций, что предполагает создание особых условий для его жизнедеятельности.

Некоторые специалисты рассматривают понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «особые образовательные потребности» как барьер на пути развития инклюзивных подходов в обучении, хотя они все еще остаются частью культуры и образовательной политики в школах, а также оказывают влияние на самые различные аспекты школьной практики обучения.

Понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья» близки по своему содержанию. Различие можно выявить лишь в формальной стороне. Термин «инвалид» выражает результат экспертной оценки состояния здоровья и жизнедеятельности человека, проведенной с применением специальной процедуры, определенной нормативными правовыми актами и зафиксированной в документе установленной формы (справке о признании лица инвалидом). Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья» – более широкое и общее, включающее не только лиц, имеющих статус инвалида, но и граждан с ограничениями, которые не всегда устанавливаются.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной в России (46-ФЗ) с 03.05.2012, в 24 статье признается право инвалидов на образование без дискриминации и на основе равенства возможностей государств-участникови обеспечение инклюзивного образования на всех уровнях, обучение в течение всей жизни. Принятый 01.09.2013 г. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» установил, что обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Различие можно выявить лишь в формальной стороне. Термин «инвалид» выражает результат экспертной оценки состояния здоровья и жизнедеятельности человека, проведенной с применением специальной процедуры, определенной нормативными правовыми актами и зафиксированной в документе установленной формы (справке о признании лица инвалидом). Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья» – более широкое и общее, включающее не только лиц, имеющих статус инвалида, но и граждан с ограничениями, которые не всегда устанавливаются.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной в России (46-ФЗ) с 03.05.2012, в 24 статье признается право инвалидов на образование без дискриминации и на основе равенства возможностей государств-участникови обеспечение инклюзивного образования на всех уровнях, обучение в течение всей жизни. Принятый 01.09.2013 г. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» установил, что обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Однако при особых возможностях здоровья у ребенка возникает необходимость изменения некоторых направлений деятельности: введение специальных разделов обучения; использование специфических средств обучения; качественная индивидуализация обучения; расширение образовательного пространства за пределы образовательного учреждения; пролонгированность процесса обучения, согласованное участие квалифицированных специалистов разных профилей и родителей в процессе его реабилитации. Как отмечает Н.П. Артюшенко в своих исследованиях, термин «дети с особыми образовательными потребностями» шире термина «дети с ограниченными возможностями здоровья», так как включает еще и детей, имеющих проблемы с языковыми барьерами, социализацией, нарушением работоспособности.

Таким образом, наиболее точно отражает понимание ребенка с нарушениями в развитии как субъекта, нуждающегося в «обходных путях» достижения задач культурного развития, которые достигаются различными способами воспитания и массового образования, термин «дети с особыми образовательными потребностями».

Однако при особых возможностях здоровья у ребенка возникает необходимость изменения некоторых направлений деятельности: введение специальных разделов обучения; использование специфических средств обучения; качественная индивидуализация обучения; расширение образовательного пространства за пределы образовательного учреждения; пролонгированность процесса обучения, согласованное участие квалифицированных специалистов разных профилей и родителей в процессе его реабилитации. Как отмечает Н.П. Артюшенко в своих исследованиях, термин «дети с особыми образовательными потребностями» шире термина «дети с ограниченными возможностями здоровья», так как включает еще и детей, имеющих проблемы с языковыми барьерами, социализацией, нарушением работоспособности.

Таким образом, наиболее точно отражает понимание ребенка с нарушениями в развитии как субъекта, нуждающегося в «обходных путях» достижения задач культурного развития, которые достигаются различными способами воспитания и массового образования, термин «дети с особыми образовательными потребностями». На основе вышесказанного введено понятие «дети с особыми образовательными потребностями» – это дети, нуждающиеся в иных, чем в норме, способах образования с использованием специфических средств, в более дифференцированном, «пошаговом» обучении, особой пространственной и временной организации образовательной среды и границ образовательного пространства, пролонгированности процесса и согласованности участия квалифицированных специалистов разных профилей как составляющих индивидуализации обучения.

На основе вышесказанного введено понятие «дети с особыми образовательными потребностями» – это дети, нуждающиеся в иных, чем в норме, способах образования с использованием специфических средств, в более дифференцированном, «пошаговом» обучении, особой пространственной и временной организации образовательной среды и границ образовательного пространства, пролонгированности процесса и согласованности участия квалифицированных специалистов разных профилей как составляющих индивидуализации обучения. Различия между исключением, сегрегацией, интеграцией и включением

Исключение, сегрегация, интеграция и включение могут использоваться в одном и том же контексте, но их значение различно.

Мы собираемся увидеть каждый, что они означают и как это применить в туризме.

Исключение

Исключение начинается с идеи о том, что есть «нормальные» люди и есть ненормальные. Следовательно, люди с функциональным разнообразием исключены из общества , не считая себя «нормальными».

С этой точки зрения такие термины, как инвалид, инвалид, инвалид, инвалид и все слова, которые подразумевают, что наличие инвалидности считается неполноценным , потерявшим основные права и не являющимся частью общества. Вот почему в Volem Valencia мы избегаем термина , так как не считаем, что есть «нормальные» люди, а есть ненормальные. Мы все люди.

Отделение

Отделить означает отделить, отделить кого-то от чего-то или одну вещь от другой. Таким образом, сегрегация отделяет, исключает и отделяет такие группы, как женщины, расовые меньшинства, религиозные меньшинства и люди с ограниченными возможностями, от остального населения с аргументами сексуального, расового, религиозного или идеологического характера.

Что касается туризма, это относится к путешествиям, опыта только для некоторых групп . Мы не согласен с этой идеей , так как мы не хотим никого разлучать. Если нет, то, наоборот, сможет путешествовать любой, независимо от его способностей.

Если нет, то, наоборот, сможет путешествовать любой, независимо от его способностей.

Интеграция

Идея «нормальности» сохраняется, но считается, что человек, которым удастся адаптироваться, будут считаться частью общества . Чем более она реабилитирована и «нормальна», тем более интегрированной она будет. По поводу ценностей Волема Валенсии, начиная с идеи, что мы не считаем, что кто-то нормальный, а кто-то нет , мы также стараемся избегать этой концепции.

Включение

Этот термин иногда путают с интеграцией. Однако включение идет немного дальше . Инклюзивность связана со способностью людей принимать других и жить в гармонии , принимая различия . Если одно и то же общество продвигает инклюзивную среду, барьеров не существует и все люди включены, поскольку у них одинаковые возможности.

Включение не фокусируется на инвалидности или диагнозе человека. Он ориентируется на ваши возможности. Он основан на принципы справедливости и сотрудничества . Инклюзия принимает всех такими, какие они есть, признавая индивидуальные особенности каждого человека, не пытаясь приблизить их к «нормализованной» модели бытия, мышления и действия. Неоднородность понимается как нормальное явление. Таким образом, предлагается признание и оценка разнообразия как права человека .

Он ориентируется на ваши возможности. Он основан на принципы справедливости и сотрудничества . Инклюзия принимает всех такими, какие они есть, признавая индивидуальные особенности каждого человека, не пытаясь приблизить их к «нормализованной» модели бытия, мышления и действия. Неоднородность понимается как нормальное явление. Таким образом, предлагается признание и оценка разнообразия как права человека .

Для инклюзивного туризма

В Volem Valencia мы продвигаем инклюзивный туризм, в котором каждый может принять участие с нашими способностями и потребностями и пользоваться правом на свободное время .

Доступный туризм – это туризм, который соответствует условиям доступа, однако инклюзивный туризм – это тот, который планируется , управляет и предлагает учитывать профили туристов с различными потребностями и предлагается всем гражданам . Доступность – одно из необходимых условий инклюзивной среды.

Туризм имеет важное значение, основной целью которого является создание туристических пространств, чтобы каждый человек мог ими наслаждаться, содействие равным возможностям и инклюзивности посредством доступного туризма для всех людей в одинаковых условиях без каких-либо различий, принимая разнообразие и различные потребности.

Чтобы двигаться вперед, мы все должны принять участие, и таким образом мы сделаем доступность туризма реальностью. Нам еще многое предстоит сделать , но понемногу мы этого добьемся.

В Volem Valencia мы всегда готовы внести свой вклад. Наша мечта – когда-нибудь мы перестанем говорить о доступном туризме , а затем мы будем просто говорить о туризме как об основном праве всех людей.

Включение или интеграция?

Разница между инклюзивностью и интеграцией

Эти два термина вы начнете часто слышать, как только ваш ребенок попадет в учреждение по уходу, такое как детский сад или дошкольное учреждение, или если в вашей жизни появится ребенок с инвалидностью.

Это важные термины, чтобы понять, являются ли ваши дети типичными или нет, потому что, когда дело доходит до ухода за детьми и реформы ухода за детьми и политики, более многочисленные голоса и самые громкие голоса получают удовлетворение своих требований.

Часто родители детей-инвалидов считаются корыстными, когда подчеркивают несправедливость.

Особенно важно понимать эти концепции как родителям обычных детей, потому что это позволяет вам быть союзником и помещать своих детей в среду, наиболее благоприятную для них.

Здесь два термина: включение и интеграция.

Многие детские сады и дошкольные учреждения используют эти термины как взаимозаменяемые, но это не одно и то же, и они имеют огромное влияние на опыт вашего ребенка и на опыт детей с ограниченными возможностями.

Интеграция

Интеграция означает, что у детей с различиями обычно речь идет о различиях в способностях, но это также может относиться к расе, полу, этнической принадлежности, религиозным убеждениям, социальному классу или уровню дохода и т. д.

д.

Дети, отличающиеся от демографическое большинство, и им разрешено присоединиться к программе, как она установлена, но программа не будет изменена, чтобы отразить их присутствие.

Часто этот рисунок используется для демонстрации интеграции: они есть в программе, большой круг, но внутри программы они все еще отделены от остальных «типичных» детей.

Типичным примером этого является классная комната, где христианские праздники отмечаются с большой помпой, а дети-нехристиане должны либо принять участие, либо удалиться. Их праздники в лучшем случае упоминаются, но точно не отмечаются.

Историческим примером интеграции могут служить южные штаты США, когда сегрегация была устранена, и чернокожим детям разрешалось ходить в «белые школы», но они по-прежнему учились в разных классах, у них были разные фонтанчики с водой и у них были разные спортивные команды. и т. д. Они находились в одном и том же пространстве, но все же были разделены внутри этого пространства.

Примером этого, относящегося к инвалидности, является вытаскивание детей из класса для занятий с логопедом или перерывов по расписанию, в то время как остальная часть класса продолжает заниматься. Ничего не было изменено для удовлетворения потребностей этого ребенка. Им разрешено существовать в пространстве, пока они могут делать все, как и остальные дети, как только они не могут, их отделяют.

Инклюзивность

Инклюзия, с другой стороны, означает, что программа строится и изменяется для удовлетворения потребностей всех детей, участвующих в программе.

Вместо того, чтобы отмечать только христианские праздники, все семьи просят представить свои высокие праздники, консультируются и просят поделиться своими традициями празднования этих праздников со всем классом, а не просто говорить об этом в течение 10 минут во время круга. время. На том же уровне, что и Рождество, и Пасха, и все такое.

Пример инклюзивности, которая медленно, но неуклонно закрепляется, — это люди, указывающие свои предпочтительные местоимения, так что все, независимо от того, являются ли они цис-гендером или ЛГБТК+-, называются их правильными местоимениями.

Это меняет то, как разработана «программа», чтобы все были в равных условиях.

Если ребенку нужны перерывы для сенсорной диеты или он работает над звуками речи, в этом участвует весь класс, и он становится неотъемлемой частью его распорядка дня в целом.

Неофициальная мантра инклюзивности: если хорошо одному ребенку, то хорошо и всем детям.

Это изображение обычно используется для объяснения включения.

Та же программа, большой круг, но без разделения.

Дети с отклонениями распределяются по программе без отличий от остальных детей.

Когда я принимал участие в программе раннего вмешательства, большая часть моей работы заключалась в поддержке детей, посещающих детские сады, дошкольные учреждения или детские сады. Это было тяжело, потому что часто программа говорила, что они согласны с инклюзивностью, но когда пришло время фактически изменить их программу, чтобы поддержать всех детей в комнате, возникло сильное сопротивление.

Одним из примеров была маленькая девочка с синдромом Дауна, с которой я работал несколько лет. У ее семьи был опыт работы в дошкольном учреждении, в котором они отправили ее к своей типичной старшей дочери, и школа заверила родителей, что да, они были более чем готовы принять свою младшую дочь, и сначала они приветствовали меня и ее с тем, что казалось быть распростертыми объятиями.

У ее семьи был опыт работы в дошкольном учреждении, в котором они отправили ее к своей типичной старшей дочери, и школа заверила родителей, что да, они были более чем готовы принять свою младшую дочь, и сначала они приветствовали меня и ее с тем, что казалось быть распростертыми объятиями.

Она много использовала язык жестов, и мы научили всех детей жестам, чтобы они могли легко с ней общаться. Мы добавили визуальные эффекты и обмен изображениями для нее. Все эти поверхностные вещи были довольно просты.

Когда дело дошло до изменения распорядка, чтобы дать ей сенсорные перерывы, все начало ломаться.

Учительница не считала необходимым давать всем детям сенсорные перерывы, «когда они в этом не нуждаются».

Нас сослали в другую комнату на перерывы, а это значит, что она пропустила большую часть программы, а потом однажды у нас случился инцидент, объективно довольно незначительный, но превратившийся в грибовидное облако.

Эта маленькая девочка не могла пользоваться карандашом, что не имело большого значения, ей было всего 4 года. Одним из побочных эффектов синдрома Дауна часто является низкий мышечный тонус, то есть ей было трудно контролировать силу своих мышц и использование карандаша требует, чтобы вы делали две вещи одновременно — надавливали и двигали его, чего она не могла сделать. Она могла либо нажать на карандаш, но не могла его пошевелить, либо могла пошевелить, но не могла одновременно надавить, чтобы не оставалось следа.

Одним из побочных эффектов синдрома Дауна часто является низкий мышечный тонус, то есть ей было трудно контролировать силу своих мышц и использование карандаша требует, чтобы вы делали две вещи одновременно — надавливали и двигали его, чего она не могла сделать. Она могла либо нажать на карандаш, но не могла его пошевелить, либо могла пошевелить, но не могла одновременно надавить, чтобы не оставалось следа.

Опять же, ничего страшного, ей было 4 года, и это был детский сад, так что они все равно мало работали за столом.

После рождественских каникул, и вдруг воспитательнице в голову пришла мысль, что дети должны были написать свои имена карандашом в детском саду, так что они должны были начать делать это сейчас, чтобы подготовиться.

Зная, что это не стандарт, которого моя клиентка могла бы придерживаться, я принес ей несколько тонких маркеров в форме карандаша, чтобы они могли отмечать свою работу. Конечно, дети есть дети, все они хотели использовать маркеры.

Я не заметил проблемы, для типичного ребенка задача мелкой моторики с использованием маркера и карандаша абсолютно одинакова, и я подтвердил это с ТК в моей команде.

Учительница в полном бешенстве, устроила большое шоу, убирая маркеры, и сказала мне, что если она не может пользоваться карандашом «как все», то ей придется идти делать свою работу на противоположный конец класса, чтобы не мешать и не отвлекать других детей.

Она хорошо говорила об инклюзивности, но когда дело дошло до драки, она просто хотела, чтобы эта маленькая девочка была интегрирована. У нее не было никакого желания изменять программу, чтобы включить ее во все аспекты программы, даже если эти изменения были такими незначительными, как предоставление всем детям возможности использовать карандаш или маркер для отметки своей работы.

Разница между включением и интеграцией может показаться очень незначительной, когда мы говорим об этом объективно, но влияние этих небольших различий на программу и то, как она выполняется, огромно.

Они посылают очень сильные сообщения детям, участвующим в программе.

Это разница между тем, что они видят в различиях просто альтернативы, и тем, что видят в различиях нечто меньшее, чем то, что заслуживает насмешек, то, что делает этого ребенка «другим».

Это действительно задает тон всей программе, потому что, как я уже сказал, инклюзия затрагивает очень многие области, а не только инвалидность.

Когда мы смотрим на программы, важно, чтобы мы не только спрашивали, является ли программа инклюзивной, но и просили привести примеры того, как они изменяли программу в прошлом, чтобы включить различные отличия.

То, как они отвечают на этот вопрос, может многое рассказать о философии программы в целом, а также о том, как они будут реагировать на потребности вашего ребенка, если они отличаются от пакета.

Пока мы, родители обычных детей, не спросим об инклюзии и не настоим на подробностях о том, как это достигается, это станет приоритетом для других программ.

По моему опыту, когда родители детей, нуждающихся в инклюзии, спрашивают об этом, это вызывает определенное пренебрежение.

Считается, что они нуждаются в особом отношении или внимании, но когда родители обычных детей спрашивают об инклюзивности не потому, что в этом нуждается их ребенок, а потому, что они хотят, чтобы все сверстники их детей получали поддержку, необходимую им для полноценного участия в осмысленный способ, потому что…

Это приносит прямую пользу их ребенку и воспринимается всерьез.