Земская гимназия

Земская гимназия

Отзывы 37

- Лучшие положительные

- Лучшие отрицательные

Все отзывы

Шитикова 13 Января 2018

Земская гимназия Организация

Отличная гимназия

Отличная гимназия, которая дает очень хорошие знания тем, кому это действительно надо. Я выпустилась…

Читать отзыв полностью

0 0 0 Комментировать

290

Юрченко 21 Ноября 2017

Прекрасная гимназия

Перевела сына в Земскую гимназию из другой школы. Качество преподавания на высоком уровне. В школе п…

Качество преподавания на высоком уровне. В школе п…

Читать отзыв полностью

0 0 0 Комментировать

316

Независимый эксперт 14 Ноября 2016

Земская гимназия Организация

Очень хорошая школа

Здравствуйте! Хотелось бы чуть-чуть написать хорошего о Земской гимназии! Просто очень обидно читать…

Читать отзыв полностью

0 0 0 Комментировать

1128

Дмитрий 2000 23 Апреля 2018

Земская гимназия Организация

Трудовик

Здравствуйте, мой ребенок учится в 6 классе и я заметила, что на уроках труда на моего сына ОРЕТ, КР. ..

..

Читать отзыв полностью

0 0 0 Комментировать

444

Дмитрий 2000 4 Сентября 2017

Земская гимназия Организация

Что здесь твориться

Одно только название “ГИМНАЗИЯ”, деньги берут совершенно все! Почему в классах А (Только Д.) и Б (То…

Читать отзыв полностью

0 0 0 Комментировать

1216

Элизабет-Виктория 26 Октября 2016

Земская гимназия Организация

Детям не дают никаих знаний, директор потворствует унижениям детей

Детям не дают никаких знаний, директор потворствует унижениям детей, на заявления родителей об униже. ..

..

Читать отзыв полностью

0 0 0 Комментировать

1163

У вас есть вопрос или вам нужна помощь?

Пишите, мы вам поможем!

Ваше имя

Как с вами связаться

Похожие организации

Официальный представитель

1

Москва, Старое Крюково, 8-й микрорайон, к. 817

Подробнее

Официальный представитель

1

Москва, Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ, Живописная улица, 11, к. 2

Подробнее

Официальный представитель

1

Московская область, Дзержинский город, Томилинская улица, 9

Подробнее

Официальный представитель

1

Московская область, Электросталь город, Маяковского улица, 6

Подробнее

Официальный представитель

1

Москва, Солнцево, Западный административный округ, Щорса улица, 6, к. 1

1

Подробнее

Официальный представитель

1

Москва, Измайлово, Восточный административный округ, Измайловский проспект, 53

Подробнее

Пропал 20 Мая 2018

Котова Наталья Игоревна

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

ООО Евроклиник

Подробнее

Пропал 7 Марта 2009

Тишкина Елизавета Алексеевна

18.09.1998 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

ШЕСТЕРИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

18.08.1977 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

18.09.1961 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

САМОЙЛОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

28. 11.1969 г.р.

11.1969 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

ЕРМОЛИНСКИЙ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

КИРИЛЛОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

31.05.1956 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ

10.01.1967 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

АНДРЕЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

10.04.1957 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

МАХМУДОВ ФАХРУДИН АЛИБЕГОВИЧ

13.12.1965 г.р.

Подробнее

Пропал 5 Октября 2022

ЧЕКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

01.01.1963 г.р.

Подробнее

Пропал 12 Февраля 2017

Пудель “Кудяшка”

01.12.2016 г.р.

Поиск ведет: Владислав Зубов

Подробнее

Пропал 15 Апреля 2017

Андреев Валерий Николаевич

11.

Поиск ведет: Иван Иванов

Подробнее

Внимание, объявлено вознаграждение!

Окажите содействие в поиске людей и розыске преступнтков.

Подать в розыск

Вознаграждение или бонусы за Ваш видео-отзыв!

Расскажите о Вашем личном опыте общения с организацией.

Написать отзыв

Вознаграждение или бонусы за Ваш видео-отзыв!

Расскажите о Вашем личном опыте общения с организацией.

Написать отзыв

Вознаграждение или бонусы за Ваш видео-отзыв!

Расскажите о Вашем личном опыте общения с организацией.

Написать отзыв

Школы, лицеи, гимназии : Балашиха : Московская область : GosRegion

Юридическая консультация: +7-800-301-63-78

Государственные учреждения Московской области

Телефон(ы):

8 (499) 272-40-14

Метро:

Щелковская

Перейти на официальный сайт >>

Почтовый индекс: 143912

Описание:

Директор: Кравченко Галина Викторовна, тел. 8 (499) 272-40-14

8 (499) 272-40-14

Заместитель директора: Боярчук Марина Анатольевна, тел. 8 (499) 272-40-14

Как нас найти:

– от станции м. “Щелковская” на маршрутном такси или автобусе №447 до остановки “Поле чудес”;

– от станции “Салтыковская” горьковского направления Московской железной дороги на маршрутном такси № 6, №4 до остановки “Поле чудес”;

– от станции “Никольское” горьковского направления Московской железной дороги на маршрутном такси № 9 до остановки “Поле чудес”.

Средняя общеобразовательная школа №1 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-33-59

8 (495) 521-15-40

Адрес:

143900, Московская область, г.Балашиха, проспект Ленина, дом 20МНовогиреево

Гимназия №1 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-32-23

8 (495) 521-37-00

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 56Средняя общеобразовательная школа №2 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 523-91-85

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, Кудаковского, 1МЩелковская

Гимназия №2 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (498) 665-32-00

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, Заря, Садовая, 10МКурская

Средняя общеобразовательная школа №3 имени И. А.Флерова

А.Флерова

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 524-13-85

8 (495) 524-22-58

Адрес:

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 17МЩелковская

Гимназия №3 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-75-35

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, ул. Фадеева, дом 8МНовогиреево

Средняя общеобразовательная школа №27 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 523-93-40

Адрес:

143905, Московская область, Балашиха, ул. Свердлова, 49

Свердлова, 49МЩелковская

Средняя общеобразовательная школа №4 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

+7 (495) 521-28-70

+7 (495) 529-26-47

Адрес:

143902, Московская область, Балашиха, Орджоникидзе, 14МЩелковская

Средняя общеобразовательная школа №6 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 524-33-61

8 (495) 524-48-12

Адрес:

143904, Московская область, Балашиха, ул. Крупской, д.4МНовогиреево

Средняя общеобразовательная школа №9 имени Героя Российской Федерации А. В.Крестьянинова

В.Крестьянинова

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 523-33-60

Адрес:

143905, Московская область, г. Балашиха, Кудаковского, 7МНовогиреево

Средняя общеобразовательная школа №11 с углублённым изучением отдельных предметов

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-63-53

8 (495) 521-65-04

Адрес:

143900, Московская область, г. Балашиха, Белякова, 10Средняя общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных предметов, Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-14-46

8 (495) 521-67-55

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, ш..jpg) Энтузиастов, 53

Энтузиастов, 53МНовогиреево

Средняя общеобразовательная школа №15 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (498) 665-38-90

Адрес:

143922, Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Гагарина, д.2МНовогиреево

Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя Советского Союза Сережникова А.И.

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 524-64-41

Адрес:

143914, Московская область, Балашиха, м-н Дзержинского, 50Средняя общеобразовательная школа №17 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (498) 520-71-38

Адрес:

143930, Московская область, Балашиха, Салтыковка, Разинское шоссе, 27АСредняя общеобразовательная школа №18 Балашиха, д. Черное

Черное

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 527-71-14

Адрес:

143921, Московская область, г.о. Балашиха, д. Чёрное, ул. Агрогородок, д. 4АСредняя общеобразовательная школа №19 Балашиха, Салтыковка

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 988-14-36

Адрес:

143930, Московская область, Балашиха, мкр. Салтыковка, Мирской проезд, 12МНовокосино

Средняя общеобразовательная школа №21 Балашиха, мкр.Дзержинского

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (498) 761-30-47

8 (498) 761-30-48

Адрес:

143914, Московская область, Балашиха, мкр. Дзержинского, улица Баландина, дом 4

Дзержинского, улица Баландина, дом 4Средняя общеобразовательная школа №22 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-94-44

8 (495) 529-11-07

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, Фадеева, 8АМНовогиреево

Средняя общеобразовательная школа №23 с углублённым изучением отдельных предметов

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-50-75

8 (495) 521-49-78

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, Фучика, 5МНовогиреево

Средняя общеобразовательная школа №24 Балашиха, мкр-н Гагарина

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 521-80-51

Адрес:

143913, Московская область, Балашиха, мкр-н Гагарина, дом 14АСредняя общеобразовательная школа №25 Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 523-51-71

Адрес:

143900, Московская область, Балашиха, ул. Солнечная, 10

Солнечная, 10МЩелковская

Средняя общеобразовательная школа №29, Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

+7 (499) 272-40-11

Адрес:

143905, Московская область, Балашиха, ул. 40 лет Победы, 23МЩелковская

Средняя общеобразовательная школа №30 Балашиха, мкр. Авиаторов

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (498) 500-40-07

8 (498) 500-40-06

Адрес:

143909, Московская область, Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7МЩелковская

Средняя общеобразовательная школа №31 Балашиха, мкр. Янтарный

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (498) 917-74-84

Адрес:

143912, Московская область, Балашиха, мкр. Янтарный, Молодёжный бульвар, 3

Янтарный, Молодёжный бульвар, 3МЩелковская

Лицей Балашиха

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 529-55-28

Адрес:

143907, Московская область, Балашиха, пр-т Ленина, 55МНовогиреево

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 523-94-22

8 (495) 523-24-51

Адрес:

143910, Московская область, Балашиха, улица Крупешина, дом 3МЩелковская

Салтыковская гимназия

Московская область / Балашиха

Телефон(ы):

8 (495) 529-96-69

Адрес:

143930, Московская область, Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., 230

Салтыковка, Носовихинское ш., 230МВыхино

Гимназии в Балашихе — 14 гимназий 🎓 (адреса, отзывы, фото)

— 14 мест

- Мы составили рейтинг 14 гимназий в Балашихе;

- Лучшие гимназии: уровень цен, отзывы, фото;

- Гимназии на карте: адреса, телефоны, часы работы;

3 отзыва • Железнодорожный, Колхозная, 9 • 8 (495) 527-75-13 • пн–сб с 08:00 до 19:00

Хорошая школа с многолетним стажем.

1 отзыв • Энтузиастов шоссе, 56 • 8 (495) 521-32-23 • будни с 08:30 до 14:55; сб с 08:30 до 12:35

Хорошая гимназия.

1 отзыв • Железнодорожный, Новая, 17 • 8 (498) 520-37-66 • пн–сб с 08:00 до 19:15

Напротив ориона

2 отзыва • Фадеева, 8 • 8 (495) 529-85-77 • будни с 08:30 до 16:00; сб с 08:30 до 15:00

Очень Классная шк)

1 отзыв • Железнодорожный, Школьная, 3с1 • будни с 08:00 до 19:00; сб с 08:00 до 13:25

Лучшая школа в городе; если и готовиться к ВУЗу, то здесь.

Даже если баран, у гимназии договор с МГУ ИЭ, и можно поступить нахаляву.

Даже если баран, у гимназии договор с МГУ ИЭ, и можно поступить нахаляву.40 лет Победы, 21 • 8 (499) 272-40-14 • пн–сб с 08:15 до 14:55

Московская область, микрорайон Павлино, 13 • 8 (495) 527-48-40 • будни с 08:00 до 18:00

Православная гимназия представляет собой новый тип образовательного учреждения, в котором сочетается современное образование детей с их…

Заря, Садовая, 10 • будни с 08:30 до 14:55; сб с 08:30 до 14:00

1.

Приказ МБОУ “Гимназия №2” от 16.05.2014г. №129 “Об организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ «Гимназия №2» для получения среднего общего…

Приказ МБОУ “Гимназия №2” от 16.05.2014г. №129 “Об организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ «Гимназия №2» для получения среднего общего…Носовихинское шоссе, 230 • будни с 09:00 до 17:00; сб с 09:00 до 14:00

Хна оттеночная Махагон 25 гр. (934313) Дизайнерские носки «Мешок долларов»

Железнодорожный, Озёрная, 10 • 8 (495) 527-91-04 • пн–сб с 08:30 до 14:05

Садовая ул.

, 10, микрорайон Салтыковка, Россия

• 8 (498) 665-32-00

, 10, микрорайон Салтыковка, Россия

• 8 (498) 665-32-00Солнечная, 9а • 8 (495) 523-51-11 • будни с 08:30 до 13:50

Северный микрорайон, 69а • 8 (495) 529-85-77 • будни с 08:00 до 16:30

Северный микрорайон, 63 • 8 (495) 529-85-77 • будни с 08:00 до 16:30

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

Не хотите обзванивать кучу заведений?

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «гимназии», но встречаются и другие формулировки,

например, гимназия.

Самые популярные особенности найденных мест: логопед.

Гимна́зия (польск. gimnazjum, нем. Gymnasium — помещение для гимнастических упражнений, спортзал; через лат. gymnasium от др.-греч. γυμνάζω) — государственное учебное заведение, термин также употреблялся в значении «место для упражнений». В первом значении гимназия встречается в древних городах Греции, Египта, Сирии и остальных государств Малой Азии, в которых распространилась Греческая, Римская империя (также см. Гимнастика). Понятие «Гимнастика» до 1912 года включало любые физические упражнен…

Балаши́ха — город в России, в центре Московской области, крупнейший город области и крупнейший населённый пункт городского округа Балашиха. Население города (без учёта присоединённого в 2015 г. города Железнодорожного) составляло 260 704 чел. (2015). Основан в 1830 году.

Добавить гимназию — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

ᐈ Гимназии в Балашихе – отзывы, адреса и телефоны

Закрыто сейчас

Россия, г Москва, ул Новогиреевская, д 39А

метро Перово,

4.0 0 отзывов

Закрыто сейчас

1.

Московская обл, г Балашиха, мкр Павлино, д 13

метро Некрасовка

5.0 2 отзыва

Гимназии,

Закрыто сейчас

2.

Московская обл, г Балашиха, мкр Купавна, ул Озерная, д 10

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

3.

Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный, ул Колхозная, д 9

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Не нашли нужную компанию?

Вы можете добавить ее. Добавить компанию

Добавить компанию

Закрыто сейчас

4.

Россия, Московская обл, г Балашиха, ш Энтузиастов, д 56

4.5 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

5.

Московская обл, г Балашиха, ул Солнечная, д 9А

5.0 1 отзыв

Гимназии,

Закрыто сейчас

6.

Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный, ул Школьная, д 3 стр 1

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

7.

Московская обл, г Балашиха, ул 40 лет Победы, д 21

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

8.

Московская обл, г Балашиха, ш Леоновское, влд 4, кв 2

4.5 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

9.

Россия, Московская обл, г Балашиха, ш Энтузиастов, д 56

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

10.

Московская обл, г Балашиха, ул Садовая, д 10

4.5 0 отзывов

Гимназии,

Свежие отзывы в категории «Гимназии»

Илона

ПРЕМЬЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ

5

13 мая 2022 13:27

За два года в этой школе дочка получила столько, сколько не получала за предыду. ..

..

читать дальше

Закрыто сейчас

11.

Московская обл, г Балашиха, ул Фадеева, д 8

4.5 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

12.

Московская обл, г Балашиха, ул Новая, влд 17

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

13.

Московская обл, г Балашиха, ул Садовая, д 10

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

14.

Московская обл, г Балашиха, ул Фадеева, д 8

4.5 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

15.

Московская обл, г Балашиха, ул Фадеева, д 8

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

16.

Московская обл, г Балашиха, мкр Павлино, д 1 к 2

метро Некрасовка

5.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

17.

Россия, Московская обл, г Балашиха, проезд Мирской, д 12

метро Новокосино

4.5 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

18.

Московская обл, г Балашиха, мкр Северный, д 63

4.5 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

19.

Московская обл, г Балашиха, мкр Северный, д 69А

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Закрыто сейчас

20.

Московская обл, г Балашиха, мкр Кучино, ул Речная, д 48

4.0 0 отзывов

Гимназии,

Среднее образование Балашиха – список, рядом, сайты, отзывы, вакансии

- Среднее образование Балашиха – рядом, cписок организаций с отзывами и вакансиями;

- Удобный поиск компаний в Балашиха – всё по разделам;

- Среднее образование Балашиха – все адреса компаний на карте города.

- Гимназия №1

Россия 143900 Балашиха Южный м-н Энтузиастов шоссе, 56

- Гимназия №1

Россия 143987 Балашиха Железнодорожный м-н Новая, 17

- Гимназия №2

Россия 143986 Балашиха Железнодорожный м-н Школьная, 3 ст1

- Гимназия №11

Россия 143987 Балашиха Железнодорожный м-н Колхозная, 9

- Земская гимназия

Россия 143915 Балашиха Балашиха-Парк м-н 40 лет Победы, 21

- Гимназия №3

Россия 143900 Балашиха Южный м-н Фадеева, 8

- Салтыковская гимназия

Россия 143930 Балашиха Салтыковка м-н Носовихинское шоссе, 230

- Гимназия №5

Россия 143922 Балашиха Заря м-н Садовая, 10

- Гимназия №9 им.

С.Г. Горшкова

С.Г. ГоршковаРоссия 143920 Балашиха Купавна м-н Озёрная, 10

- Классическая православная гимназия святого праведного Иоанна Кронштадтского

Россия 143988 Балашиха Павлино м-н Павлино микрорайон, 13

- Земская гимназия

Россия 143909 Балашиха Новый Свет м-н Солнечная, 9а

- Гимназия №3

Россия 143954 Балашиха Северный м-н Северный микрорайон, 63

- Гимназия №3

Россия 143954 Балашиха Северный м-н Северный микрорайон, 69а

- Ковчег

Россия 143900 Балашиха Леоновское шоссе, вл4 к2

- Лицей

Россия 143909 Балашиха Алексеевская роща квартал Дмитриева, 22

- Лицей

Россия 143983 Балашиха Ольгино м-н Граничная, 6 ст1

- Интеллект

Россия 143910 Балашиха Балашиха-2 м-н Заречная, 7

- Лицей

Россия 143907 Балашиха Балашиха-7 м-н Ленина проспект, 55

- Средняя общеобразовательная школа №14

Россия 143980 Балашиха Железнодорожный м-н Маяковского, 32

- Средняя общеобразовательная школа №20

Россия 143900 Балашиха Новое Измайлово квартал Горенский бульвар, 2

- Средняя общеобразовательная школа №30

Россия 143909 Балашиха Авиаторов м-н Лётная, 7

- Средняя общеобразовательная школа №26

Россия 143909 Балашиха Авиаторов м-н Лётная, 10

- Средняя общеобразовательная школа №21

Россия 143961 Балашиха Баландина, 4

- Средняя общеобразовательная школа №31

Россия 143906 Балашиха Щитниково Янтарный м-н Молодёжный бульвар, 3

- Средняя общеобразовательная школа №16 им.

Героя Советского Союза Сережникова А.И.

Героя Советского Союза Сережникова А.И.Россия 143961 Балашиха Дзержинского м-н Дзержинского микрорайон, 50

- Средняя общеобразовательная школа №15

Россия 143989 Балашиха Железнодорожный м-н Героев проспект, 4а

- Средняя общеобразовательная школа №5

Россия 143983 Балашиха Керамик м-н Носовихинское шоссе, 13 ст1

- Средняя общеобразовательная школа №32

Россия 143907 Балашиха Первомайский м-н Энтузиастов шоссе, 38

- Средняя общеобразовательная школа №22

Россия 143900 Балашиха Южный м-н Фадеева, 8а

- Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов

Россия 143900 Балашиха Южный м-н Юлиуса Фучика, 5

Отзывы о компаниях

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” ИНН 5012002682 в г Балашиха – выписка из ЕГРЮЛ и проверка ОГРН 1035002452253, отзывы и контакты на Выписка-Налог

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” ИНН 5012002682 в г Балашиха – выписка из ЕГРЮЛ и проверка ОГРН 1035002452253, отзывы и контакты на Выписка-НалогГлавная

>

Юридические лица

>

Московская область

>

г Балашиха

>

85. 13

>

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” ИНН 5012002682

13

>

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” ИНН 5012002682

ИНН: 5012002682, Адрес: 143986, Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный, ул Школьная, д 3 стр 1

Сводка Надежность Выручка Проверки Контакты Генеральный директор Суды Отзывы Реквизиты

Сводка

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА “ГИМНАЗИЯ №2 ИМЕНИ М.ГРАЧЕВА” из г Балашиха по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5012002682, ОГРН 1035002452253 и официальный офис компании находится по адресу 143986, Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный, ул Школьная, д 3 стр 1. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” по данным Росстата, аффилированные лица Муниципальное бюджетное учреждение, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.

Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” по данным Росстата, аффилированные лица Муниципальное бюджетное учреждение, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.

Данные юридического лица ИНН 5012002682 ОГРН 1035002452253

| Общие сведения | |

|---|---|

| Наименование компании | МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” |

| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 143986, Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный, ул Школьная, д 3 стр 1 |

| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 143986, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР. ), ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1 ), ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1 |

| Количество филиалов | 0 |

| Тип подразделения | Головная организация |

| Тип организации | Юридическое лицо |

| ИНН Что это? | 5012002682 |

| КПП Что это? | 501201001 |

| ОГРН Что это? | 1035002452253 |

| Код ОКВЭД Что это? | 85.13 |

| Версия справочника ОКВЭД | 2014 |

| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |

| Руководитель | |

| ФИО руководителя | Ларькина Анна Борисовна |

| Должность руководителя | ДИРЕКТОР |

| Наименование | |

| Полное наименование с ОПФ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА “ГИМНАЗИЯ №2 ИМЕНИ М. ГРАЧЕВА” ГРАЧЕВА” |

| Краткое наименование с ОПФ | МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” |

| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ГИМНАЗИЯ №2 ИМЕНИ М.ГРАЧЕВА |

| Краткое наименование | МБОУ ГИМНАЗИЯ №2 |

| Организационно-правовая форма | |

| Код ОКОПФ Что это? | 75403 |

| Полное название ОПФ | Муниципальное бюджетное учреждение |

| Краткое название ОПФ | Муниципальное бюджетное учреждение |

| Версия справочника ОКОПФ | 2014 |

| Состояние | |

| Дата актуальности сведений | 2020-03-03 |

| Дата регистрации | 1999-12-24 |

| Статус организации | Действующая |

| Коды ОКВЭД | |

85. 13 (осн) 13 (осн) | Образование основное общее |

| 85.14 (доп) | Образование среднее общее |

| ИФНС регистрации | |

| Код отделения | 5081 |

| Наименование отделения | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |

| Адрес отделения | 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А,, |

| ИФНС отчётности | |

| Код отделения | 5012 |

| Наименование отделения | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области |

| Отделение Пенсионного фонда | |

| Код отделения | 060010 |

| Наименование отделения | Государственное учреждение – Главное Управление Пенсионного фонда РФ №7 Управление №5 г. Железнодорожный Московской области Железнодорожный Московской области |

| Отделение Фонда соц. страхования | |

| Код отделения | 5009 |

| Наименование отделения | Филиал №9 Государственного учреждения – Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” на Карте России

Получить полный отчет

по компании

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2”

Получено %

- Численность сотрудников

- Руководители

- Бух отчетность

- Возраст на рынке

- Положение на рынке

- Финансовое положение

- Связанные компании

- Участие в торгах

- Штрафы

ФНС России разъяснила особенности применения патента при оказании экск.

..

..ФНС России разъяснила, что индивидуальные предприниматели вправе применять патент в отношении э…

2022-09-15 09:14:17

110 компаний подали заявления о присоединении к налоговому мониторингу…

В 2023 году к налоговому мониторингу планируют присоединиться 110 компаний из 18 отраслей. Большинст…

2022-09-06 10:41:04

Как зарегистрировать бизнес в сервисе ФНС России – пошаговая инструкци…

Сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» помогает заполнить заявле…

2022-09-30 11:33:29

Смотреть все новости

Источники информации для сбора данных

Образец полного отчета по компании

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, количеству и дате прихода-ухода денежных средств. Оценка рискованности.

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виды деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос.контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос.закупках, реестр опубликованых заказов

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Информация об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в реестре

Список арбитражных управляющих и арбиртажная практика

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по заработной плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2”

5012002682, 143986, Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный, ул Школьная, д 3 стр 1

+ Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП c ЭЦП

Телефон

Я прочитал и согласен с пользовательским соглашением

Оплата при помощи удобного сервиса

Похожие на МБОУ “ГИМНАЗИЯ №2” компании

МАОУ “ЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ”

5001054216

МБОУ “ШКОЛА №16”

5001023183

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №1”

5001022630

НЧОУ “ЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ”

5001002899

МАОУ “ГИМНАЗИЯ №3”

5001023095

МБОУ “ГИМНАЗИЯ №5”

5001023289

МБОУ “ШКОЛА № 9”

5001023112

МБОУ “САЛТЫКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ”

5001023169

МАОУ СОШ № 5

5012003573

Другие компании в г Балашиха

ООО “ЗАЩИТА”

5012004827

ООО “И. В.А”

В.А”

5012005475

РШПСП ВОС

5012007391

МБОУ НШ-ДС №13

5012007440

ЗАО “УСПР”

5012008758

ГПК-6

5012012786

Московская область популярные компании с выпиской ЕГРЮЛ

ООО “ТАНЕКС”

5012002570

ООО “ЗАЩИТА”

5012004827

ООО “И.В.А”

5012005475

РШПСП ВОС

5012007391

МБОУ НШ-ДС №13

5012007440

ЗАО “УСПР”

5012008758

Все данные о интересующей вас компании вы можете получить в полном отчете ФНС у нас на странице

Александр реальное училище. Вятка. Александровское земское реальное училище

Александровское реальное училище. Построен в 1880 году.

История школы (сегодня это здание занимает Государственный аграрный университет Северного Зауралья) началась в 1875 году с приездом в Тюмень генерал-губернатора Западной Сибири Николая Казнакова.

Это он, поездив по городу, сказал, что пора открывать в Тюмени мужскую гимназию. Идею подхватил Прокопий Подаруев, тюменский купец 1-й гильдии, и даже заявил, что готов выделить деньги на строительство гимназии. Разумеется, после того, как городские власти укажут место под строительство.

Идею подхватил Прокопий Подаруев, тюменский купец 1-й гильдии, и даже заявил, что готов выделить деньги на строительство гимназии. Разумеется, после того, как городские власти укажут место под строительство.

Через некоторое время Городская Дума, обсудив идею об открытии гимназии должным образом, рекомендовала городскому голове: «просить у правительства ходатайство об учреждении в городе Тюмени 6-классной реальной школы с 2-мя отделениями в V и VI классов, основной и коммерческий, а выше дополнительный класс с тремя отделениями – общим, механическим и химико-технологическим.

Дума также настояла на том, чтобы первые три класса были открыты до начала строительства отдельного учебного корпуса. Пока для занятий выбран частный дом купца Масловского, где занятия идут уже год.

Первое занятие состоялось 15 сентября 1879 года, а уже 18 ноября того же года с разрешения императора Александра II школа стала именоваться Александровской. Это была вторая настоящая школа в Западной Сибири, первая была открыта в Томске двумя годами раньше._(4)(2)-800x600.jpg)

Тем временем студенты уже сидели в классах и постигали науки, в Тюмень из Санкт-Петербурга приехал архитектор Воротилов. Он привел проект двухэтажного, с полуподвалом, кирпичного здания — типичного образца большого учебного корпуса в стиле эклектики.

Купец Прокопий Подаруев, как и обещал, выделил средства на строительство. По разным данным, он потратил на это от 135 до 200 тысяч рублей. Строительством школы руководил Богдан Зинке – в те годы он занимал должность тюменского городского архитектора.

Несмотря на то, что здание спроектировано очень сложно (чего стоит только частично расчлененная П-образная форма с дворовыми флигелями), оно было построено всего за год. А осенью 1880 года студенты и преподаватели праздновали новоселье.

В архивах сохранились фотографии 1880 года, на которых запечатлены первые студенты: они сидят за несколькими партами в кабинете с высоким потолком. На окне легкая белая занавеска. У дальней стены узкий и высокий белый шкаф, больше похожий на платяной шкаф, чем на книжный шкаф. Количество учеников в классе не превышает двух десятков.

Количество учеников в классе не превышает двух десятков.

Занятия проводились более чем в двадцати аудиториях и специально оборудованных кабинетах – природоведческом, чертежном, механическом, лабораториях (клинической и физической), залах (рисования и гимнастики), столярной мастерской.

Курс обучения включал Закон Божий, русский, немецкий и французский языки, тригонометрию, физику, географию, гражданскую и природоведение, рисование, правоведение. Учителя были в основном свободны в выборе учебников и учебных пособий по своему усмотрению. Например, автором учебников «Обзор истории России в сравнении с важнейшими государствами» и «Краткой физической географии» был первый директор школы Иван Яковлевич Словцов.

Кто же тогда знал, сколько из студентов станут настоящими знаменитостями: писатели, оперные певцы, биохимики, педагоги, директора учебных заведений, врачи… Имена писателя Михаила Пришвина, почетного гражданина Тюмени, выдающегося врача Станислава твердо связаны с этим зданием, расположенным сегодня на улице Республики Карнацевича, первый директор Государственного института сооружений, член-корреспондент Академии архитектуры СССР Герман Красин, основатель Салехардского областного драматического театра Николай Бронников, директор Тюменское частное коммерческое училище Колокольников Виктор Колокольников, нарком Леонид Красин, биохимик Борис Словцов. И это далеко не полный список.

И это далеко не полный список.

Огромную роль в становлении школы сыграл ее первый директор Иван Словцов. Именно его стараниями здесь появились библиотека с фондом хранения около девяти тысяч томов и музей, большая часть экспонатов которого принадлежала лично директору. Впоследствии купец Николай Чукмалдин выкупил у Словцова экспонаты и передал их в дар городу, благодаря чему началось формирование областного краеведческого музея (сегодня Тюменский музейный комплекс имени Ивана Словцова).

События революции 1905-1907 годов не оставили студентов равнодушными. В январе 1906 года они потребовали от педсовета предоставления им права собраний, кружков, союзов, бесплатного посещения театров, городских библиотек, пополнения учебной библиотеки, отмены обязательного посещения богослужений, уничтожения внеклассных занятий. присмотр, вежливое обращение со стороны педагогического коллектива.

В школе, по мнению молодежи, царил режим «исправительной колонии», поэтому его надо менять. Преподавательский состав согласился со многими требованиями студентов. Правда, после таких событий директор Словцов подал в отставку и уехал из Тюмени. Его место занял Петр Ивачев, которого современники считали твердым и стойким человеком.

Преподавательский состав согласился со многими требованиями студентов. Правда, после таких событий директор Словцов подал в отставку и уехал из Тюмени. Его место занял Петр Ивачев, которого современники считали твердым и стойким человеком.

Картинная галерея расположена в стенах памятника гражданской архитектуры XIX века, объекта культурного наследия регионального значения – бывшего здания Александровского реального училища. Галерея расположена напротив сада Блонье и является одним из отделов крупного музейного объединения – Смоленского государственного музея-заповедника.

Это великолепно построенное трехэтажное здание, имеющее дворцовую представительность, по праву считается одним из самых красивых в Смоленске. Даже современникам нравился его силуэт и контрастный цвет красного и белого фасадов. Здание спроектировано архитекторами М.Ф. Мейшер и О.Ф. Хартен. Он роскошен не только снаружи, но и изнутри: до наших дней сохранилась трехмаршевая парадная лестница с ажурными чугунными ступенями.

Главный фасад здания разделен лопастями на 5 частей и имеет ступенчатый, нарастающий к середине силуэт, подчеркнутый остроконечным фронтоном. На боковых участках этажи разделены карнизами. Группы арочных окон чередуются с группами прямоугольных. Внутренние помещения сгруппированы вдоль коридоров с поперечными сводами. Большой вестибюль разделен коридором по продольной оси. Здание имеет четыре взаимно изолированных подвала, каждый из которых перекрыт коробовым сводом. С восточной стороны главный фасад продолжают трехпролетные ворота. Они представляют собой арочный проезд с двумя воротами (левые ворота ложные) и стилизованы под романскую архитектуру. Над аркой герб с пушкой и цифрами «1812».

Александровское реальное училище – первое реальное училище в Смоленске. Он был открыт 1 июля 1877 года по инициативе Губернского земства при поддержке городской думы. Школа была шестилетней, имела основное и коммерческое отделения. С 1880 года он носит название Александровского в честь императора Александра II. Среди выпускников училища писатель Иван Соколов-Микитов, прославивший родной город, исследователь Средней Азии Петр Козлов, художник Петр Лаленков, геолог Юрий Билибин, один из первых наркомов земледелия РСФСР Семен Середа, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Чаплин и другие известные люди.

Среди выпускников училища писатель Иван Соколов-Микитов, прославивший родной город, исследователь Средней Азии Петр Козлов, художник Петр Лаленков, геолог Юрий Билибин, один из первых наркомов земледелия РСФСР Семен Середа, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Чаплин и другие известные люди.

В годы Великой Отечественной войны и оккупации Смоленска здание сильно пострадало. В 1947 году его полностью отреставрировали по проекту архитектора Даниила Коваленко. С 2010 года в стенах бывшего училища располагается картинная галерея, переехавшая из здания бывшего музея княгини Тенишевой.

Экспозиция Картинной галереи обширна и разнообразна по своему составу. Значимым разделом является собрание древнерусского искусства княгини Марии Тенишевой, представленное иконами XV-XIX вв.вв. Гордостью коллекции являются произведения Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Валентина Серова, Ильи Репина, Константина Коровина, Александра Бенуа, Любови Поповой и других мастеров русского искусства. Среди картин российской экспозиции есть и скульптуры Марка Антокольского. Любители отечественной живописи и скульптуры XX века оценят по достоинству. Этот период также представлен смоленскими художниками.

Среди картин российской экспозиции есть и скульптуры Марка Антокольского. Любители отечественной живописи и скульптуры XX века оценят по достоинству. Этот период также представлен смоленскими художниками.

На базе усадебных коллекций сформировано обширное собрание произведений западноевропейских художников, включающее образцы итальянской, голландской, фламандской, нидерландской живописи периода расцвета. Имена многих авторов, таких как Бернардо Строцци, Джованни Пеллегрини, Симон Лутихуис, Ян Асселейн, не часто встречаются в провинциальных собраниях России. Несомненную ценность представляют картины испанских художников XVII века, одна из которых – «Святая Хуста» кисти Франсиско де Сурбарана. Немецкая живопись представлена многочисленными произведениями пейзажистов мюнхенской школы, французская — мастерами от рококо до импрессионизма. Также среди уникальных западноевропейских картин в музее находится картина «Мадонна с младенцем» неизвестного голландского автора 15 века.

В картинной галерее созданы условия для воспитательной работы со школьниками и студентами, зал для временных выставок из фондов музея. Экскурсоводы помогут посетителям проследить развитие русского искусства во всем многообразии названий и жанров, составить представление о наиболее ценных произведениях и особенностях музейного собрания в целом.

Экскурсоводы помогут посетителям проследить развитие русского искусства во всем многообразии названий и жанров, составить представление о наиболее ценных произведениях и особенностях музейного собрания в целом.

В 19 веке в Тюмени открылось Александровское реальное училище (ныне Аграрный университет Северного Зауралья). Это название было дано властями в честь императора Александра II, посетившего наш город в 1837 году. Это крупное учебное заведение стало одной из самых удивительных достопримечательностей Тюмени.

Начало истории школы было положено в 1875 году, когда в наш город приехал генерал-губернатор Западной Сибири Николай Казнаков. Поездив по Тюмени, он пришел к выводу, что мужской гимназии здесь недостаточно. Тюменский купец 1-й гильдии Прокопий Подаруев загорелся идеей и решил выделить средства на строительство такого учебного заведения. Для реализации задуманного к нам приехал петербургский архитектор Воротилов и привез проект двухэтажного кирпичного дома с полуподвальным этажом.

Строительством учебного заведения руководил Богдан Зинке, занимавший должность городского архитектора Тюмени. Школа была построена всего за год. Получилось роскошное здание с уютными комнатами, просторными коридорами, высокими ровными потолками. Школа состояла из двух отделений: научного и технического. В нем также была комната художественного и технического рисования, прекрасная библиотека и отличный музей. Библиотека и музей, основанные на коллекциях директора учреждения, располагались на нижнем этаже, где также располагались исторический и физический кабинеты, кабинет, химическая лаборатория, кабинет врача и квартира директора. На верхнем этаже располагались учебные классы, домовая церковь во имя Александра Невского, студенческая церковь, актовый зал, чайная, классы гимнастики, комната педсовета. А на цокольном этаже спортзал.

Архитектура школы эклектична. Это крупное учебное здание, имеющее сложный дробно-П-образный план с дворовыми флигелями, стало одним из лучших в России. Парадный фасад здания украшали уступы парапетов и рустованные пилястры. По периметру школа была обвита стилизованным аркадным поясом под карнизом. В интерьере больших парадных помещений использовались сдвоенные пилястры. 15 сентября 1879 года состоялся первый урок в Александровском реальном училище. Судя по фотографиям из архивов, в классах было не более 20 учеников. В школе преподавали закон Божий, правоведение, тригонометрию, географию, физику, естественную и гражданскую историю, русский, французский и немецкий языки, рисование. Уровень подготовки студентов был высоким, выпускников школы охотно принимали в Санкт-Петербургский политехнический институт.

Парадный фасад здания украшали уступы парапетов и рустованные пилястры. По периметру школа была обвита стилизованным аркадным поясом под карнизом. В интерьере больших парадных помещений использовались сдвоенные пилястры. 15 сентября 1879 года состоялся первый урок в Александровском реальном училище. Судя по фотографиям из архивов, в классах было не более 20 учеников. В школе преподавали закон Божий, правоведение, тригонометрию, географию, физику, естественную и гражданскую историю, русский, французский и немецкий языки, рисование. Уровень подготовки студентов был высоким, выпускников школы охотно принимали в Санкт-Петербургский политехнический институт.

Celebrity Forge

Директор школы Иван Яковлевич Словцов был признанным ученым в нашей стране и за рубежом. Учебное заведение во многом обязано ему своей славой. Словцов родился в Тюмени, в семье священника. Окончил физико-математический факультет Казанского университета, работал в Омской военной гимназии учителем природоведения. Именно на основе обширных коллекций по зоологии, ботанике, археологии, этнографии, собранных Словцовым в Омске, был открыт первый музей Александровского реального училища в Тюмени. Позже на его базе разместился областной краеведческий музей. В стенах Александровского реального училища учились многие будущие выдающиеся личности, прославившие свои имена на всю страну: это и художник Павел Россомахин, и доктор Станислав Карнацевич, и певец Александр Лабинский и др.

Именно на основе обширных коллекций по зоологии, ботанике, археологии, этнографии, собранных Словцовым в Омске, был открыт первый музей Александровского реального училища в Тюмени. Позже на его базе разместился областной краеведческий музей. В стенах Александровского реального училища учились многие будущие выдающиеся личности, прославившие свои имена на всю страну: это и художник Павел Россомахин, и доктор Станислав Карнацевич, и певец Александр Лабинский и др.

Леонид Красин, известный нам как революционер и соратник Ленина, учился в школе с 1880 по 1887 год. Семья Красиных жила на улице Подаруевской. Сегодня это ул. Семакова, 7. С 1889 по 1892 гг. здесь учился и будущий известный писатель Михаил Пришвин. И.И. Игнатов — один из богатейших купцов Тюмени — приходился дядей М.М. Пришвин. Дом Игнатова располагался на Новозагородной улице, и в нем во время учебы жил юный Михаил. Сегодня это полуразрушенный дом на Госпаровской, 41. Надо сказать, что Пришвин был одним из лучших учеников реального училища. А перед Великой Отечественной войной Н.И. учился здесь. Кузнецов – легендарный разведчик, внесший неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

А перед Великой Отечественной войной Н.И. учился здесь. Кузнецов – легендарный разведчик, внесший неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Мятежный 1905

Революция, начавшаяся в 1905 году, не прошла для школы бесследно. Студенты бастовали и требовали отменить обязательное посещение богослужений, отменить внеклассный надзор. По словам молодых людей, в образовательном учреждении господствовал режим «исправительной колонии», и они настаивали на его изменении. Преподавательский состав пошел навстречу студентам по многим требованиям. Однако после этих событий Словцов ушел в отставку. Вместо этого П.А. стал директором школы. Ивачев. В 1919 августа Александровское реальное училище было закрыто. Через год в нем открыли сельскохозяйственный техникум, директором которого стал Павел Августович Мартен. Все преподаватели техникума имели высшее образование, были вежливы и доброжелательны по отношению к студентам.

Сибирский мавзолей

В годы войны в здании Сельскохозяйственного техникума размещался саркофаг с телом Ленина, куда его тайно привезли из Московского мавзолея. Для хранения тела вождя мирового пролетариата была выделена обычная студенческая аудитория №15, расположенная на втором этаже. Сельскохозяйственный техникум был обнесен чугунно-кирпичным забором, изолировавшим его от соседних домов, здание круглосуточно охранялось. Сохранность мумии вождя мирового пролетариата обеспечивала специальная лаборатория под руководством профессора Б.И. Збарский. Заведующий лабораторией жил на первом этаже здания со своей семьей.

Для хранения тела вождя мирового пролетариата была выделена обычная студенческая аудитория №15, расположенная на втором этаже. Сельскохозяйственный техникум был обнесен чугунно-кирпичным забором, изолировавшим его от соседних домов, здание круглосуточно охранялось. Сохранность мумии вождя мирового пролетариата обеспечивала специальная лаборатория под руководством профессора Б.И. Збарский. Заведующий лабораторией жил на первом этаже здания со своей семьей.

Надо сказать, что профессор Збарский долго выбирал помещение для хранения тела Ленина. Нам нужен был дом, который мог бы обеспечить бесперебойную подачу электричества. Трудно было найти такое место в годы войны. Збарский почти пришел к выводу, что Тюмень не подходит для приема столь «высокого гостя», но в последний момент вспомнил, что в самом центре города стоит двухэтажное каменное здание с добротными стенами и хорошим микроклиматом. . Это был сельскохозяйственный техникум. В здании нашли только один минус – огромные окна, выходящие на солнечную сторону улицы, что затрудняло поддержание в нем необходимого режима хранения тела. Поэтому окна были замурованы, благодаря чему в комнате было темно, как в Мавзолее.

Поэтому окна были замурованы, благодаря чему в комнате было темно, как в Мавзолее.

В 1959 году на базе техникума был организован Тюменский сельскохозяйственный институт. А на месте комнаты Ленина сейчас музей, раскрывающий историю Александровского реального училища.

Школа сегодня

Сегодня в здании Александровского реального училища располагается Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Учебное заведение является региональным центром образовательной деятельности, научного обеспечения и производства наукоемкой продукции в агропромышленном комплексе Тюменской области. Участвует в формировании региональной аграрной политики и реализации федеральных программ по профилю своей деятельности, адаптированному к специфике природных условий и социально-экономической инфраструктуры производительных сил региона. В настоящее время в университете обучается более 5000 студентов.

В конце XVIII века обширная территория в Хлыновской Всехсвятской слободе южнее церкви принадлежала купцам Афанасию, Филиппу и Федору Машковцевым. В 1790 году, после перепланировки города, Машковцевы начали строить на этой усадьбе жилой дом – по Спасской улице. В 1815 году Александр Федорович Машковцев передал имение в распоряжение общественного призрения, и в здании была открыта губернская больница. Приказы общественного призрения — учрежденные в 1775 году Екатериной II губернские учреждения, в ведении которых находилось устройство народных училищ, больниц, приютов и богаделен. После земской реформы 1864 г. большая часть дел приказа перешла к земству. В 1854 г. губернская больница была переведена в новое здание за Гласисной улицей (за современным Октябрьским проспектом). А в усадьбе на Спасской в 1867-1869 гг.. Земство построило длинный двухэтажный полукаменный дом и несколько других построек по проекту архитектора Н. А. Андриевского. В 1872 г. в этих зданиях была открыта школа для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и подготовки учителей.

В 1790 году, после перепланировки города, Машковцевы начали строить на этой усадьбе жилой дом – по Спасской улице. В 1815 году Александр Федорович Машковцев передал имение в распоряжение общественного призрения, и в здании была открыта губернская больница. Приказы общественного призрения — учрежденные в 1775 году Екатериной II губернские учреждения, в ведении которых находилось устройство народных училищ, больниц, приютов и богаделен. После земской реформы 1864 г. большая часть дел приказа перешла к земству. В 1854 г. губернская больница была переведена в новое здание за Гласисной улицей (за современным Октябрьским проспектом). А в усадьбе на Спасской в 1867-1869 гг.. Земство построило длинный двухэтажный полукаменный дом и несколько других построек по проекту архитектора Н. А. Андриевского. В 1872 г. в этих зданиях была открыта школа для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и подготовки учителей.

Во второй половине 1860-х гг. уездные земства с большой энергией приступили к открытию начальных школ в деревне. Единственным вопросом, который уездные земства не могли быстро решить самостоятельно, было привлечение в новые школы хороших учителей. Возникла идея: открыть в Вятке школу для подготовки сельских учителей, причем такую, где воспитанникам давали бы не только общее образование, но и знания в области земледелия и ремесел – чтобы будущие народные учителя могли учить крестьян не только грамотность и арифметика, но и рациональные методы ведения хозяйства. Сложность заключалась в том, что подобного учебного заведения не было нигде в России, но это не остановило дела. Раз за разом на заседаниях губернского земства проект будущей школы становился все яснее и яснее.

Единственным вопросом, который уездные земства не могли быстро решить самостоятельно, было привлечение в новые школы хороших учителей. Возникла идея: открыть в Вятке школу для подготовки сельских учителей, причем такую, где воспитанникам давали бы не только общее образование, но и знания в области земледелия и ремесел – чтобы будущие народные учителя могли учить крестьян не только грамотность и арифметика, но и рациональные методы ведения хозяйства. Сложность заключалась в том, что подобного учебного заведения не было нигде в России, но это не остановило дела. Раз за разом на заседаниях губернского земства проект будущей школы становился все яснее и яснее.

Вятское Александровское реальное училище. Вид на главный корпус с юго-запада. Фото начала 20 века (с сайта “Наша Вятка”). Над карнизом вывеска: “Александровское земское реальное училище. 1880-1900”. На крыше есть павильон для телескопа и метеоприборов.

12 декабря 1869 года особая земская комиссия представила губернскому собранию программу обучения в учительской школе. Собрание утвердило программу и выделило на ежегодное содержание школы 25 тысяч рублей, поручив комиссии составить устав учебного заведения. Земское собрание рассчитывало, что трудностей с утверждением устава правительством не возникнет, и занятия в училище начнутся в сентябре 1870 г. Весной 1870 г. устав был готов. Ранее принятое название «Земская учительская сельскохозяйственная школа» было заменено новым — «Училище по распространению сельскохозяйственных и технических знаний и подготовке народных учителей». Однако последовали дальнейшие заминки. Дважды Министерство народного просвещения не утверждало устав школы, требуя внесения поправок. Больше всего возражений у чиновников вызывал следующий пункт: преподавательский состав училища, по мнению Вятского земства, должен был получить права гражданской службы — наравне с служащими народных училищ. Ни в 1870, ни в 1871 году школа не была открыта. Наконец основные противоречия разрешились: школа была открыта как частное учебное заведение, точнее, земское, при полном содействии и ответственности земства, но под надзором Министерства народного просвещения.

Собрание утвердило программу и выделило на ежегодное содержание школы 25 тысяч рублей, поручив комиссии составить устав учебного заведения. Земское собрание рассчитывало, что трудностей с утверждением устава правительством не возникнет, и занятия в училище начнутся в сентябре 1870 г. Весной 1870 г. устав был готов. Ранее принятое название «Земская учительская сельскохозяйственная школа» было заменено новым — «Училище по распространению сельскохозяйственных и технических знаний и подготовке народных учителей». Однако последовали дальнейшие заминки. Дважды Министерство народного просвещения не утверждало устав школы, требуя внесения поправок. Больше всего возражений у чиновников вызывал следующий пункт: преподавательский состав училища, по мнению Вятского земства, должен был получить права гражданской службы — наравне с служащими народных училищ. Ни в 1870, ни в 1871 году школа не была открыта. Наконец основные противоречия разрешились: школа была открыта как частное учебное заведение, точнее, земское, при полном содействии и ответственности земства, но под надзором Министерства народного просвещения. В январе 1872 г. попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков утвердил устав школы. В октябре того же года прошли первые вступительные экзамены, из 60 кандидатов на обучение было принято 30 человек. По классам состав учащихся распределился следующим образом: детей крестьян — 11, причта — 13, мещан — 3, купечества — 3. Позднее дети крестьян и мещан составляли почти половину учеников, еще треть — дети духовенства, то есть состав учащихся был самым демократичным.

В январе 1872 г. попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков утвердил устав школы. В октябре того же года прошли первые вступительные экзамены, из 60 кандидатов на обучение было принято 30 человек. По классам состав учащихся распределился следующим образом: детей крестьян — 11, причта — 13, мещан — 3, купечества — 3. Позднее дети крестьян и мещан составляли почти половину учеников, еще треть — дети духовенства, то есть состав учащихся был самым демократичным.

Вятка. Александр настоящая школа. Вид на главный корпус с юго-востока. С открытки конца 19 века.

К 1872 году земство израсходовало на строительство школы 100 000 рублей. Под классы были приспособлены три дома по Спасской улице. Были оборудованы классы, лаборатории по химии и физике, спортзал, собрана библиотека. Были организованы образцовая ферма со скотным двором и опытным полем в 30 десятин (городское общество безвозмездно уступило землю) и несколько мастерских: кузница, литейная, слесарная, столярная и переплетная. Позднее при литейном заводе была открыта мастерская пожарных машин. Кроме того, в собственность училища была приобретена коллекция Вятского народного музея с богатыми коллекциями экспонатов по истории, зоологии и минералогии. По своему оснащению школа была одним из лучших средних учебных заведений России. Почти все воспитанники получали стипендию (120 рублей в год) из средств губернских или уездных земств.

Позднее при литейном заводе была открыта мастерская пожарных машин. Кроме того, в собственность училища была приобретена коллекция Вятского народного музея с богатыми коллекциями экспонатов по истории, зоологии и минералогии. По своему оснащению школа была одним из лучших средних учебных заведений России. Почти все воспитанники получали стипендию (120 рублей в год) из средств губернских или уездных земств.

Главный корпус реального училища, фото из альбома “Ордены Ленина Кировской области” (1979 г.).

Учебный год в школе делился на два семестра: зимний и летний. В летнем семестре особое внимание уделялось полевой работе, занятия начинались в 6 утра. Считалось, что для будущих сельских учителей ранний подъем летом совершенно необходим (трое учеников не захотели подчиняться такому распорядку и были отчислены). В учебную программу входили следующие предметы: закон Божий, русский язык, история, математика, рисование, физика, химия, география, природоведение (то есть начала ботаники, зоологии и минералогии), пение, гимнастика (по желанию) . Кроме того, в зимнюю сессию выделялись часы для обучения ремеслам (в мастерских), а в летнюю – для земледелия (в поле, в огороде, на скотном дворе). Летние экскурсии в Деревенский сад проводились под руководством учителя природоведения. На ферме и скотном дворе каждую неделю дежурили по очереди три ученика, еще двое дежурили в мастерских; и долг не мешал посещать занятия. Школьный курс был рассчитан на 4 и 5 классы (5 класс является дополнительным педагогическим). В 1874 году при училище была открыта начальная школа, в которую в первый год было принято 55 учеников. Штат школы состоял из директора, пяти учителей и двух ассистентов. Здесь работали лучшие педагоги города. кандидат математических наук П.А. Вторым директором училища был назначен Герман (его сын А.П. Герман – ученый в области горной механики, академик). Учителя школы И.В. Ишорский, В.Г. Котельников, М.Л. Песковский, В.Н. Пантелеймонов были широко образованными и талантливыми педагогами.

Кроме того, в зимнюю сессию выделялись часы для обучения ремеслам (в мастерских), а в летнюю – для земледелия (в поле, в огороде, на скотном дворе). Летние экскурсии в Деревенский сад проводились под руководством учителя природоведения. На ферме и скотном дворе каждую неделю дежурили по очереди три ученика, еще двое дежурили в мастерских; и долг не мешал посещать занятия. Школьный курс был рассчитан на 4 и 5 классы (5 класс является дополнительным педагогическим). В 1874 году при училище была открыта начальная школа, в которую в первый год было принято 55 учеников. Штат школы состоял из директора, пяти учителей и двух ассистентов. Здесь работали лучшие педагоги города. кандидат математических наук П.А. Вторым директором училища был назначен Герман (его сын А.П. Герман – ученый в области горной механики, академик). Учителя школы И.В. Ишорский, В.Г. Котельников, М.Л. Песковский, В.Н. Пантелеймонов были широко образованными и талантливыми педагогами.

Памятная книжка Вятской губернии на 1873 год, преподавательский состав земской школы.

Как уже говорилось, земство с большим трудом добилось открытия школы. Позже трения между Вятским земством и попечителем Казанского учебного округа Шестаковым по поводу школы продолжились. Первый директор школы был признан земством несоответствующим занимаемой должности и уволен. Доверенное лицо возражало, так как директора уволили без его ведома. Среди прочего выяснилось, что попечитель не одобряет двойственный характер учебного заведения: педагогический и сельскохозяйственный. По словам попечителя, учебная программа якобы была слишком обширной и следовало устроить что-то одно: учительскую семинарию или сельскохозяйственную школу. Утверждалось, что выпускники не захотят поступать на должности учителей и будут искать другие профессии после окончания школы. Попечитель предложил изменить учебный план, но в случае неповиновения пригрозил оставить школу без права присвоения выпускникам звания народного учителя и льгот по призыву. Кроме того, уездные земства видели свои начальные школы (куда учителями поступали выпускники вятской школы) именно как школы с преподаванием практических знаний в области земледелия и ремесел. Глазовское земство уже ходатайствовало об открытии такой школы, но получило отказ. При таких трениях ставилось под сомнение само существование учебного заведения. (Кстати, именно П. Д. Шестаков назначил Илью Николаевича Ульянова на должность инспектора народных училищ Симбирской губернии.)

Глазовское земство уже ходатайствовало об открытии такой школы, но получило отказ. При таких трениях ставилось под сомнение само существование учебного заведения. (Кстати, именно П. Д. Шестаков назначил Илью Николаевича Ульянова на должность инспектора народных училищ Симбирской губернии.)

Вятка. Александр настоящая школа. Фото начала 20 века. За главным зданием на ул. Спасская, видны еще два школьных корпуса. Над каменным домом с шестью окнами по фасаду (построен в 1823 г. как кухня при губернской больнице) позднее был надстроен второй деревянный этаж (фото 5 и 10). Третий школьный дом (деревянный) построен в 1795 г., в 1873 г. куплен под квартиру директора училища (здание не сохранилось).

В 1878 году министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой посетил город Вятку для осмотра учебных заведений. Помимо других школ, посещал он и земскую школу. Министр опросил учеников школы, и их знания оказались неудовлетворительными. Как и следовало ожидать, граф Толстой, который был сторонником классического среднего образования, раскритиковал школьную программу и отверг ее. Земство и педагогический совет обратились к министру за советом: что делать со школой? Он предложил преобразовать школу в настоящую или в учительскую семинарию — на основе уже разработанных программ для таких учебных заведений. Так они и сделали.

Земство и педагогический совет обратились к министру за советом: что делать со школой? Он предложил преобразовать школу в настоящую или в учительскую семинарию — на основе уже разработанных программ для таких учебных заведений. Так они и сделали.

Самым известным учеником школы впоследствии оказался Степан Халтурин, в его честь на здании установлена мемориальная доска (она не сохранилась до наших дней). Правда, проучился он здесь всего один год и был отчислен из-за неуспеваемости. Следует, однако, отметить, что в ремесле у Халтурина были пятерки, а за невыученные уроки он получал плохие оценки. Халтурин большую часть времени проводил за чтением книг, взятых в публичной библиотеке или у знакомых. Приобретенные в школе ремесленные навыки позволили ему впоследствии устроиться плотником в Зимний дворец, куда могли принять только искусного мастера. Однако Халтурин поселился во дворце с одной целью — устроить взрыв и убить императора.

Здания Александровского реального училища (дома № 65 и 67 по Спасской улице), современный вид.

В 1880 году земская школа в Вятке была преобразована в настоящую. Сельскохозяйственная ферма и мастерские бывшего училища были закрыты (кроме мастерской пожарных машин – она была передана земству как отдельное учреждение). 1 октября 1880 года состоялось торжественное открытие реального училища, во время церемонии помощник попечителя Казанского учебного округа объявил, что Государь Император по ходатайству Вятского земства разрешил училищу именоваться Александровским ( с этим именем – Александровское Вятское земство реальное — училище и просуществовало до 1918 г.). Все ученики прежней школы – 120 человек в пяти классах – были переведены в новое учебное заведение. Первое реальное училище в Вятской губернии было открыто в уездном городе Сарапуле — в 1873 году вятское училище стало вторым. Вятское училище было взято под опеку Министерства народного просвещения, однако по-прежнему содержалось целиком на средства земства. Делами школы ведали попечительский совет (отвечавший за материальное обеспечение) и педагогический совет (определявший учебный процесс). Списки попечителей и учителей школы с 1880 по 19 гг.17 можно найти в «Памятных книгах Вятской губернии». Среди воспитанников школы были архитектор И.А. Чарушин, искусствовед Н.А. Машковцев, художники Н.Н. Хохряков, А.А. Рылов и А.И. Деншин, писатель А.С. Зеленый.

Списки попечителей и учителей школы с 1880 по 19 гг.17 можно найти в «Памятных книгах Вятской губернии». Среди воспитанников школы были архитектор И.А. Чарушин, искусствовед Н.А. Машковцев, художники Н.Н. Хохряков, А.А. Рылов и А.И. Деншин, писатель А.С. Зеленый.

Вятка, вид на город с западной стороны. Открытка 20 века На этом снимке, кроме основного корпуса, видны подсобные помещения школы на улице Глазисной и пришкольный сад.

Самый известный из воспитанников школы, несомненно, Александр Грин (Гриневский). Он не смог закончить школу. В «Автобиографической повести» Грин так вспоминал о своем пребывании в школе: «По истории, закону божьему и географии у меня были отметки 5, 5-, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логика и сообразительность, – двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвой моей страсти к чтению приключений капитана Гаттераса и Благородного Сердца. В то время как мои сверстники бойко переводили с русского на немецкий такие каверзные вещи, например: “Ты достал яблоко твоего брата, которое подарил ему дедушка моей мамы?” – “Нет, я не получил яблоко, но у меня есть собака и кошка”, – я знал только два слова: копф, гунд, эзель и слон. С французами дело обстояло еще хуже. дома почти всегда за меня решал отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда, за мою тупость, прилетала трещина. Отец решал задачи с энтузиазмом, просиживая над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения. Я наспех читал уроки в классе перед уроком, полагаясь на свою память. Учителя говорили: «Гриневский мальчик способный, память у него отличная, но он… озорник, сорванец, шалун…»

С французами дело обстояло еще хуже. дома почти всегда за меня решал отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда, за мою тупость, прилетала трещина. Отец решал задачи с энтузиазмом, просиживая над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения. Я наспех читал уроки в классе перед уроком, полагаясь на свою память. Учителя говорили: «Гриневский мальчик способный, память у него отличная, но он… озорник, сорванец, шалун…»

Вятка. Московская ул. на въезде в город. Справа сад настоящей школы.

Кстати, этот отрывок свидетельствует о том, что преподавание иностранных языков в реальном училище было очень высоким. Обстановка в школе была солидная: Грин упоминает паркет, картины, большой красивый аквариум в учительской. Учителя в школе были не только знатоками своего предмета, но и хорошими воспитателями. На это указывает следующий эпизод в рассказе: «В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала (забыл, как он назывался), переписал в него несколько картинок из “Живописное обозрение” и другие журналы”, он сочинил какие-то рассказы, стихи – глупость, наверное, необыкновенную – и показал всем. Отец втайне от меня отнес журнал директору – пухлому добродушному человеку, и вот однажды Меня вызвали в директорскую. В присутствии всех преподавателей директор вручил мне журнал, сказав: «Вот, Гриневский, этим ты должен заняться больше, чем шалостями…» К сожалению, Гриневский не знал меры в шалости, а правила в те времена были очень строгие. Он сочинил эпиграмму на учителей (“Ревизор, толстый муравей гордится своей толщиной…” и т. д.) Гриневский был исключен. Судя по его воспоминаниям, негодование вышеупомянутый инспектор пл. получила главную роль.

Отец втайне от меня отнес журнал директору – пухлому добродушному человеку, и вот однажды Меня вызвали в директорскую. В присутствии всех преподавателей директор вручил мне журнал, сказав: «Вот, Гриневский, этим ты должен заняться больше, чем шалостями…» К сожалению, Гриневский не знал меры в шалости, а правила в те времена были очень строгие. Он сочинил эпиграмму на учителей (“Ревизор, толстый муравей гордится своей толщиной…” и т. д.) Гриневский был исключен. Судя по его воспоминаниям, негодование вышеупомянутый инспектор пл. получила главную роль.

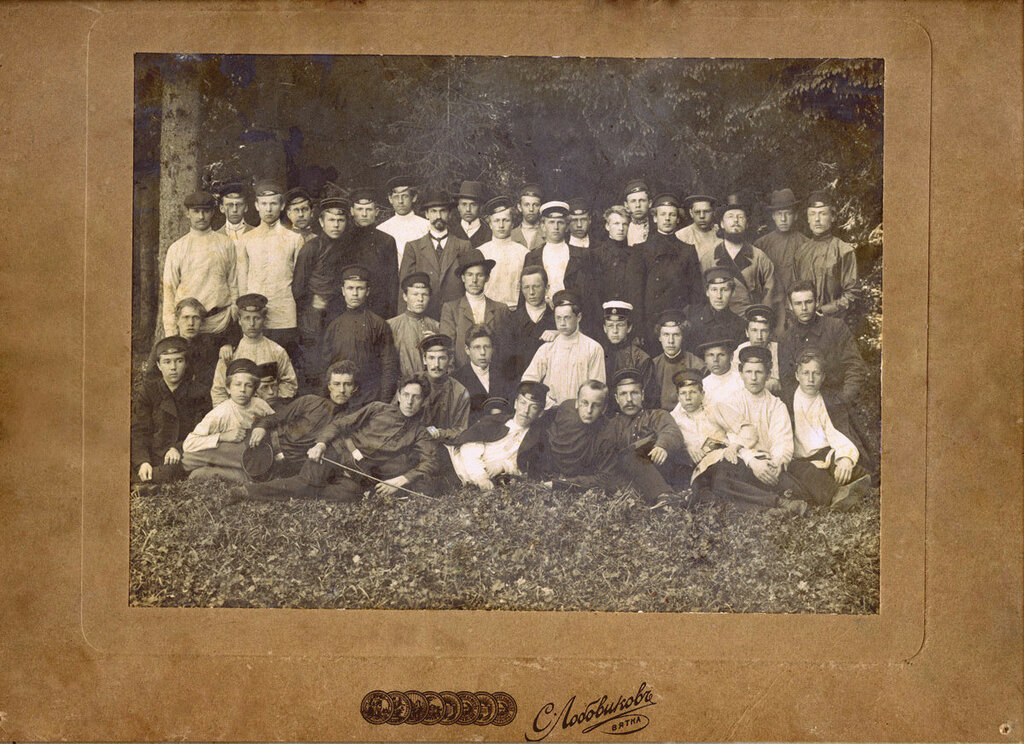

Воспитанник Вятского Александровского реального училища .

Реальные училища в Российской империи – средние учебные заведения, в программе которых, в отличие от классических гимназий, значительная роль отводилась изучению точных и естественных наук. В гимназиях учебная программа основывалась на изучении гуманитарных наук, прежде всего классических языков, древнегреческого и латинского. Устав реальных училищ 1872 г. объявлял их целью «общее образование, приспособленное к практическим нуждам и к приобретению технических знаний». Курс школы был рассчитан на шесть классов, с пятого класса обучение проходило на двух отделениях – основном и коммерческом (выпускники коммерческого отделения чаще всего поступали на службу в торговые компании и банки). При основном отделении было разрешено открыть дополнительный седьмой класс с тремя группами: общеобразовательной (для подготовки к поступлению в технические вузы), машиностроительной и химико-технологической (для подготовки в технические вузы). В 1880 г. был изменен устав реальных училищ: в начальных классах усилено изучение общеобразовательных дисциплин, а в выпускном классе упразднены механико-технические и химико-технические группы. Предметы, которые преподавались в реальных училищах (по уставу 1880 г.): Закон Божий, чистописание (в первых двух классах), русский язык, история, география, иностранные языки (немецкий и французский), математика, физика, природоведение (т.

объявлял их целью «общее образование, приспособленное к практическим нуждам и к приобретению технических знаний». Курс школы был рассчитан на шесть классов, с пятого класса обучение проходило на двух отделениях – основном и коммерческом (выпускники коммерческого отделения чаще всего поступали на службу в торговые компании и банки). При основном отделении было разрешено открыть дополнительный седьмой класс с тремя группами: общеобразовательной (для подготовки к поступлению в технические вузы), машиностроительной и химико-технологической (для подготовки в технические вузы). В 1880 г. был изменен устав реальных училищ: в начальных классах усилено изучение общеобразовательных дисциплин, а в выпускном классе упразднены механико-технические и химико-технические группы. Предметы, которые преподавались в реальных училищах (по уставу 1880 г.): Закон Божий, чистописание (в первых двух классах), русский язык, история, география, иностранные языки (немецкий и французский), математика, физика, природоведение (т. е. ботаника, зоология и минералогия), рисование, черчение, письмо и бухгалтерия (только в коммерческом отделе). Пение и гимнастика преподавались как факультативные предметы.

е. ботаника, зоология и минералогия), рисование, черчение, письмо и бухгалтерия (только в коммерческом отделе). Пение и гимнастика преподавались как факультативные предметы.

Главный корпус реального училища (дом № 67 по улице Спасской), современный вид.

В 1910 г. в школе было 427 учащихся, из них 178 (41%) принадлежали к крестьянскому сословию, 127 к городскому сословию, а остальные 122 (как видно, состав учащихся здесь также был вполне демократичен). Русские составляют подавляющее большинство, 410 человек. В первый класс в этом году было принято 69 человек, до 6-го класса дошло 47 человек. В первых шести классах были параллельные группы (сегодня они называются буквами «А» и «Б»), в группе было от 22 до 35 учеников. В этом году в седьмой класс было принято 36 человек. Стоимость обучения в 1910 было 30 рублей. Некоторые ученики учились бесплатно, успешные студенты получали земские стипендии. Кроме того, существовала стипендия в размере 150 рублей имени Н. А. Милютина, учреждаемая в техникуме.

А. Милютина, учреждаемая в техникуме.

Второй учебный корпус реального училища (дом № 65 по улице Спасской).

Накануне 1917 года Вятскому реальному училищу принадлежали три корпуса по улице Спасской, здание студенческого общежития во дворе (построено в 1899 по проекту архитектора И. Чарушина; сейчас в здании располагается областной центр по усыновлению, опеке и попечительству), хозяйственные постройки на улице Глазисной (на их месте – корпус № 2 медицинского колледжа постройки 1980-х годов) и сад на углу улиц Глазисной и Московской (сад давно вырублен, территория принадлежит станкостроительному заводу). В отчете Губернской земской управы за 1910 г. отмечается, что «главный корпус находится в крайне неудовлетворительном состоянии» (прежде всего потому, что корпус уже слишком тесный для такого большого количества учащихся). Вопрос о строительстве губернским земским собранием нового здания рассматривался неоднократно. Был составлен проект, выделены средства на закупку стройматериалов, но строительство так и не состоялось.

Здание пансиона (общежития) реального училища построено в 1899 году по проекту архитектора И.А. Чарушин. Фото Д. Зонова.

В 1918 г. здания школы заняли части Красной Армии, а в 1920 г. они были переданы Вятскому институту народного образования. После освобождения из воинской части здания находились в плачевном состоянии: были сняты или оборваны электрические провода, лопнули батареи центрального отопления, разворован инвентарь. Ремонт производили институт и отдел народного образования. с 19С 22 по 1935 г. в зданиях реального училища размещался мелиоративный техникум, затем госпиталь. С 1980 года корпуса принадлежат медучилищу (колледжу). В 1967-1968 гг. На главном здании школы установлены две мемориальные доски: «В этом доме в 1874-1875 годах учился выдающийся революционный деятель Степан Николаевич Халтурин» и «В этом здании в июне 1921 года председатель ВЦИК М.И. Калинин». Два дома реальной школы по ул. Спасская считаются памятниками истории и культуры. В настоящее время они заброшены, находятся в аварийном состоянии и постепенно разрушаются.

В настоящее время они заброшены, находятся в аварийном состоянии и постепенно разрушаются.

Вятка. Александр настоящая школа. Открытка ХХ век

В третьем выпуске альманаха «Вятские записки» фрагменты из воспоминаний агронома В.И. Юферева (1876-1962). Среди прочего Юферев рассказывает об учебе в Александровском реальном училище в 1890-е годы. Вот небольшой фрагмент.

«Во-первых, как только выяснилось, что меня приняли в школу, мне сшили форму. Ношение мундира и в реальном училище, и в гимназии было обязательным… парадная форма – черный однобортный мундир со стоячим воротником и массой медных пуговиц. Фуражка форменная с желтым кантом и прикрепленным спереди медным значком из двух переплетенных листьев с буквами «РУ» посередине. Пальто также из черного материала офицерского покроя со складкой и лямкой на спине, медными пуговицами… Обязательным аксессуаром мундира, когда школьник шел в школу, был ранец для книг через плечо, кожа с шероховатой поверхностью. Старшеклассники, в отличие от реалистов, были одеты в серое с яркими пуговицами. какие-то обычные ребята, а реалисты…

Старшеклассники, в отличие от реалистов, были одеты в серое с яркими пуговицами. какие-то обычные ребята, а реалисты…

Я быстро привык к своим новым товарищам. Я не испытывал перед ними никакого страха, все они были мне ровесниками, не было излишеств, которые могли бы командовать детьми. И перед многими сверстниками даже имел некоторое преимущество. Развиваясь на просторах реки и леса, я был физически крепким мальчиком, мне ничего не стоило одолеть кого-либо. И действительно, помню себя в первом классе в кулачных боях с товарищами, именно на кулаках, т.к. Я преуспел в этом виде спорта. Это не были ссоры, вызванные гневом, ненавистью. Они дрались, они играли. Перерывы были короткие, потом мирно разошлись.

Еще хорошо помню преподавательский состав во главе с директором и инспектором. Да и немудрено, т.к. многие учителя привели наш класс на выпускной. Директором был Василий Львович Никологорский – мужчина внушительной внешности, чему способствовала некоторая полнота тела. Особенно импозантно он стал выглядеть, когда впоследствии получил чин действительного статского советника, иначе говоря, гражданского генерала… Для нас, студентов, он, как директор, как начальник, царил в эмпиреях. Он не снисходил к нам в событиях обычной жизни. Неудачников к нему не тащили для расправы, он был далек от этого… Историю преподавал. В течение первой половины урока он вызывал учащихся для ответа на задание, а затем рассказывал урок на следующий раз. Он хорошо говорил, поэтому было интересно его слушать. Обратившись к рассказу, он снял свои очки в золотой оправе, вытер их и глаза платком, а затем стал рассказывать о правлении разных царей…

Особенно импозантно он стал выглядеть, когда впоследствии получил чин действительного статского советника, иначе говоря, гражданского генерала… Для нас, студентов, он, как директор, как начальник, царил в эмпиреях. Он не снисходил к нам в событиях обычной жизни. Неудачников к нему не тащили для расправы, он был далек от этого… Историю преподавал. В течение первой половины урока он вызывал учащихся для ответа на задание, а затем рассказывал урок на следующий раз. Он хорошо говорил, поэтому было интересно его слушать. Обратившись к рассказу, он снял свои очки в золотой оправе, вытер их и глаза платком, а затем стал рассказывать о правлении разных царей…