СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ | Энциклопедия Кругосвет

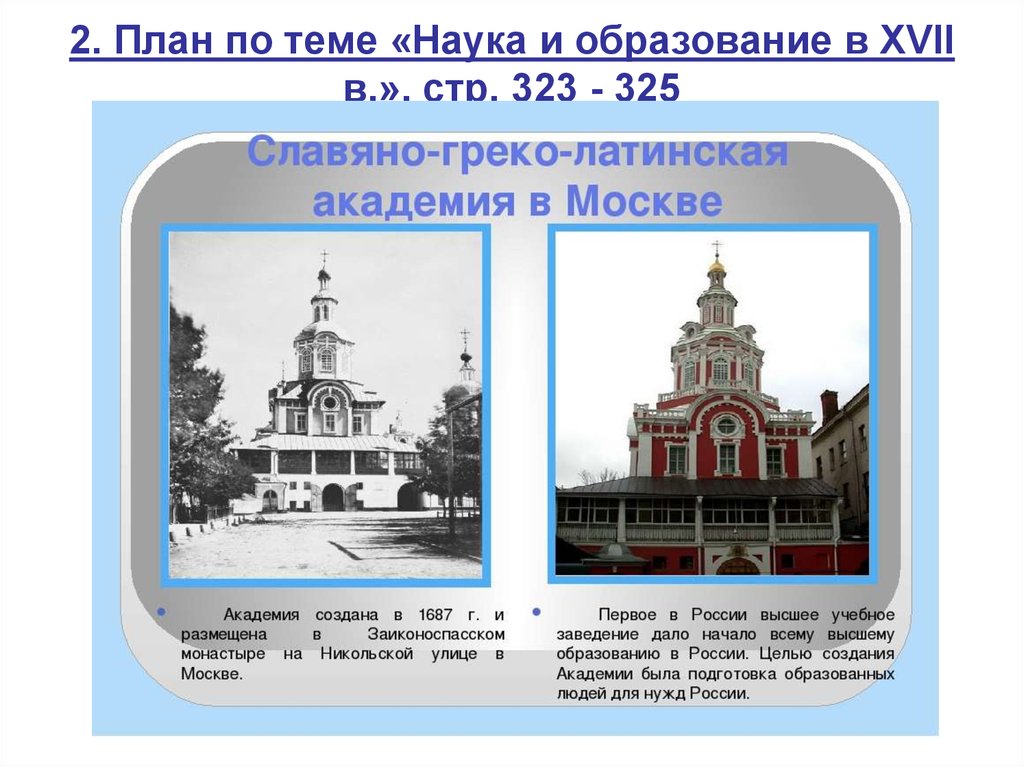

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ – первое высшее учебное заведение в России, существовавшее в Москве с 1687 по 1814.

Инициаторами создания Академии были педагог, просветитель и поэт Симеон Полоцкий (1629–1680) и его ученик Сильвестр Медведев (1641–1691), которому он передал все свои бумаги, чтобы тот продолжил его дело. За два года до смерти С.Полоцкий написал так называемую Академическую привилею (Учредительную грамоту) – сочинение, в котором выдвигалась идея создания Академии, определялись ее будущие права и содержание обучения. Целью создания Академии С.Полоцкий полагал подготовку образованных людей для государственного и церковного аппаратов. В Академии, по его мнению, должны были обучать славянскому, греческому, латинскому и польскому языкам, «семи свободным искусствам» (то есть грамматике, пиитике с риторикой, диалектике, музыке, астрономии, геометрии, философии) и богословию. Учителя и ученики Академии должны были быть, по замыслу Полоцкого, подсудными только «верховному блюстителю» (ректору) и патриарху, а не обычным судебным инстанциям (прообраз университетской автономии). Обучение в Академии должно было быть бесплатным, ученики – обеспечиваться стипендиями, а престарелые учителя – пенсиями. Как учреждение, долженствующее готовить правоверных священнослужителей, Академия должна была научить блюсти чистоту религиозных помыслов. Ей Полоцкий перепоручал ведение цензуры религиозных книг, право вершить суд над отступниками от православия, контролировать деятельность иных образовательных учреждений (если они будут созданы) и даже домашних учителей. Главное место в ученых планах Академии должен был занять греческий язык – основный язык русских богослужебных книг.

Учителя и ученики Академии должны были быть, по замыслу Полоцкого, подсудными только «верховному блюстителю» (ректору) и патриарху, а не обычным судебным инстанциям (прообраз университетской автономии). Обучение в Академии должно было быть бесплатным, ученики – обеспечиваться стипендиями, а престарелые учителя – пенсиями. Как учреждение, долженствующее готовить правоверных священнослужителей, Академия должна была научить блюсти чистоту религиозных помыслов. Ей Полоцкий перепоручал ведение цензуры религиозных книг, право вершить суд над отступниками от православия, контролировать деятельность иных образовательных учреждений (если они будут созданы) и даже домашних учителей. Главное место в ученых планах Академии должен был занять греческий язык – основный язык русских богослужебных книг.

В 1682 через два года после смерти Полоцкого, Привилея была, наконец, принята (уже из рук С.Медведева) к утверждению царем Федором Алексеевичем (1676–1682). В 1685 идея создания Академии получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея России Иоакима. Первыми преподавателями начавшей создаваться Академии (в основу ее были положены открытая еще в 1682. Типографская и созданная в 1685. Богоявленская школы) стали два известных греческих богослова – братья Иоаким и Софроний Лихуды, прибывшие в Москву с рекомендательной грамотой от Восточных Патриархов. Обладавшие энциклопедическими знаниями, доктора Коттонианской Академии в Падуе, проповедники и мыслители, они приложили все свои силы к организации первого на Руси высшего Духовного учебного заведения. Начав в 1685 занятия в древнем московском Богоявленском монастыре, они стали обучать поначалу лишь греческому языку, затем расширили программу, введя в нее риторику.

Первыми преподавателями начавшей создаваться Академии (в основу ее были положены открытая еще в 1682. Типографская и созданная в 1685. Богоявленская школы) стали два известных греческих богослова – братья Иоаким и Софроний Лихуды, прибывшие в Москву с рекомендательной грамотой от Восточных Патриархов. Обладавшие энциклопедическими знаниями, доктора Коттонианской Академии в Падуе, проповедники и мыслители, они приложили все свои силы к организации первого на Руси высшего Духовного учебного заведения. Начав в 1685 занятия в древнем московском Богоявленском монастыре, они стали обучать поначалу лишь греческому языку, затем расширили программу, введя в нее риторику.

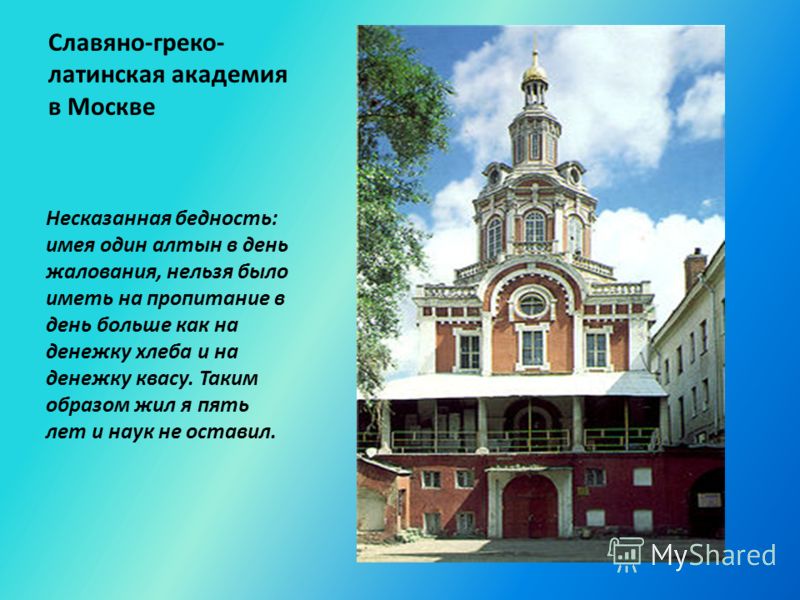

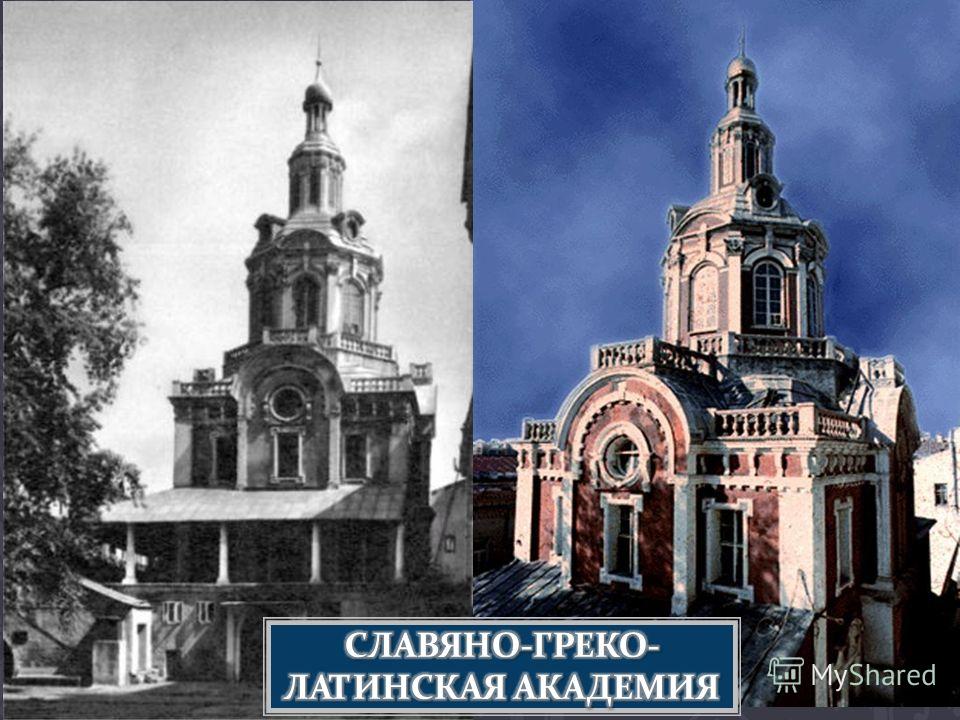

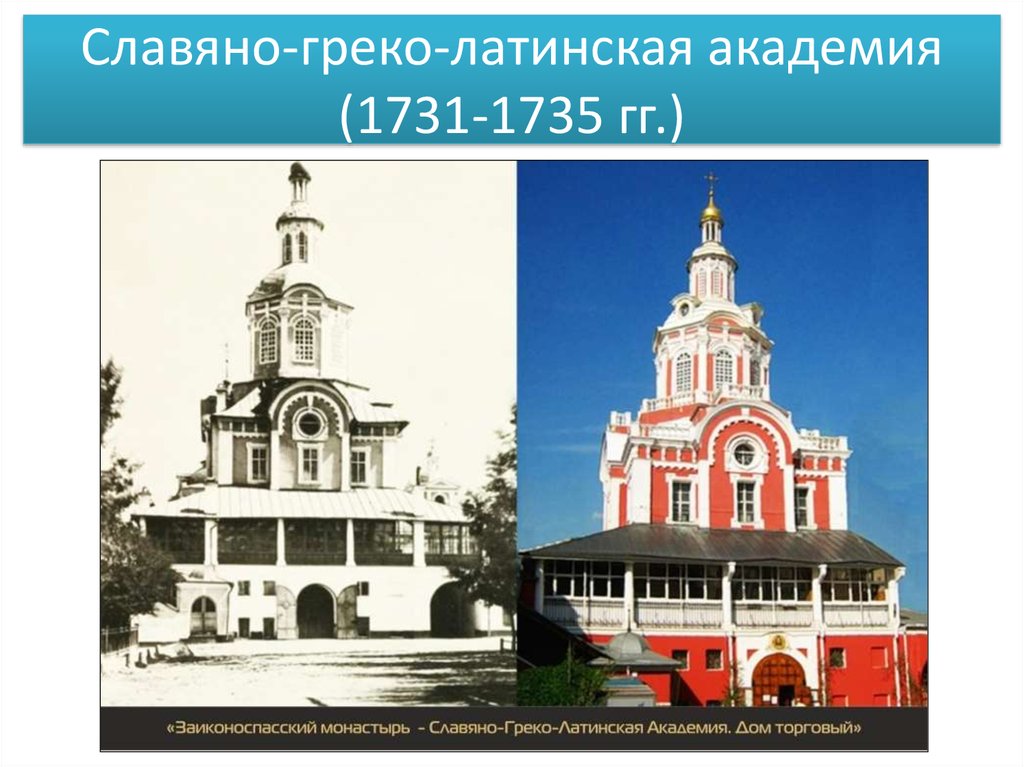

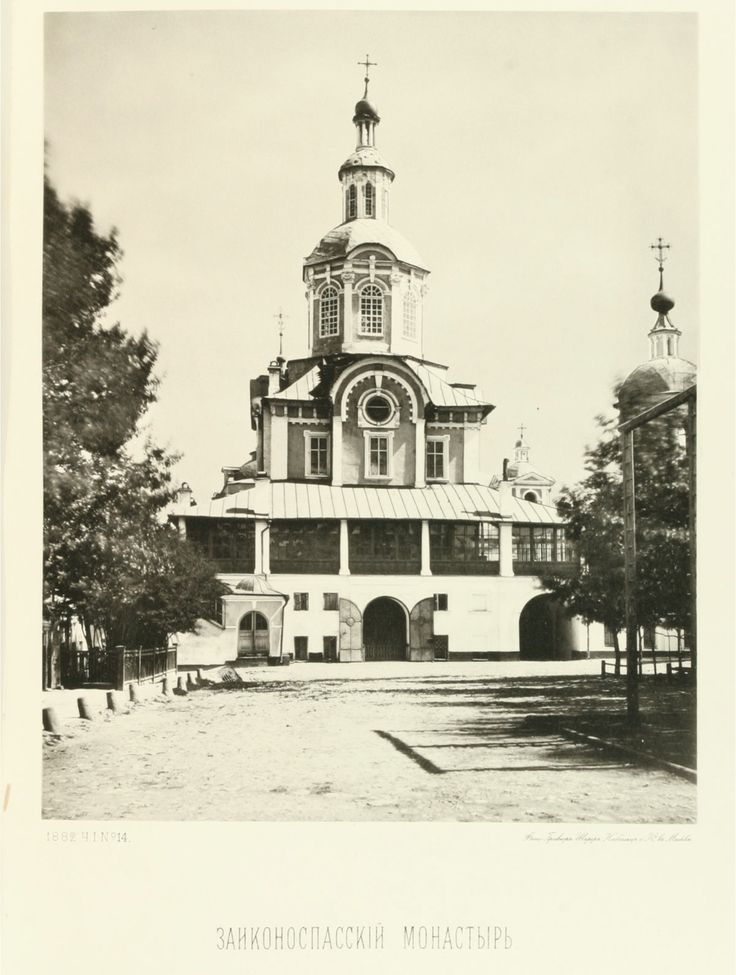

В конце 1686 по патриаршему указу было начато строительство специального здания для Академии в монастыре Всемилостивого Спаса, известного под названием «Заиконоспасского» (по месту его нахождения – «за иконным рядом»). В 1687 туда переместились братья Лихуды со своими учениками. Этот год и принято считать годом открытия Академии.

В то время Академия именовалась «Греческими» или «Спасскими школами», и объединяла три класса – низший, средний и высший, в коих обучалось 104 человека (в 1688 году – уже 163, еще через год – 182). Академический курс начинался с подготовительного класса, который назывался «русской школой». После него ученики переходили в «школу греческого книжнего писания», изучали славянскую и греческую грамматику и латынь, затем приступали к изучению иных предметов, соответствующих высшей ступени обучения, – риторики, диалектики, богословия, физики. Братья Лихуды сами составляли учебники по всем предметам, следуя образцам учебных книг европейских университетов. Так, в учебный материал были включены труды Аристотеля, Демокрита, Кампанеллы, примеры из литературных произведений и богословских текстов.

Социальный состав учащихся был пестрым: сын кабального человека, конюха, купца мог соседствовать с сыном церковнослужителя высоко ранга и даже с сыновьями столичной знати (князей Одоевских, Голициных). Этим Академия разительно отличалась от других образовательных учреждений, придерживавшихся сословного принципа обучения. Помимо русских, в Академии обучались также украинцы, белорусы, выходцы из Речи Посполитой, крещеные татары, литовцы, молдаване, грузины и греки, был в списках даже один македонец. Ученики старших «классов» учительствовали у младших, помогая тем самым основному преподавательскому составу. Несмотря на то, что Академия принимала людей «всякого чина и сана», стипендии у обучающихся были разные: княжеские дети получали в месяц по золотому, а простые – по полтине.

Этим Академия разительно отличалась от других образовательных учреждений, придерживавшихся сословного принципа обучения. Помимо русских, в Академии обучались также украинцы, белорусы, выходцы из Речи Посполитой, крещеные татары, литовцы, молдаване, грузины и греки, был в списках даже один македонец. Ученики старших «классов» учительствовали у младших, помогая тем самым основному преподавательскому составу. Несмотря на то, что Академия принимала людей «всякого чина и сана», стипендии у обучающихся были разные: княжеские дети получали в месяц по золотому, а простые – по полтине.

Ориентация на широкое гуманитарное образование, а не только на богословие, вызывала у грекофилов, возглавлявших в XVII в. русскую православную церковь, крайнее недовольство. Их поддерживали восточные патриархи, в частности иерусалимский патриарх Досифей писал в начале XVIII, что братья Лихуды в созданной ими Академии «забавляются около физики и философии, вместо того, чтобы учити иные учения…» Как раз в это время сын Иоакима Лихуды Николай оказался втянутый в скандал и подсудное дело финансового характера. Под этим предлогом в 1694 братья Лихуды были отстранены от преподавания в Академии и заменены их учениками – Федором Поликарповым и Николаем Семеновым, в течение пяти лет преподававших в этом учебном заведении пиитику, риторику и грамматику.

Под этим предлогом в 1694 братья Лихуды были отстранены от преподавания в Академии и заменены их учениками – Федором Поликарповым и Николаем Семеновым, в течение пяти лет преподававших в этом учебном заведении пиитику, риторику и грамматику.

Начало XVIII столетия – время петровских реформ – ознаменовало новый этап в жизни Академии: возросло число учащихся (со 150 до 600) и их наставников, увеличилась библиотека. В 1701 Петр I придал школе статус государственной академии. Преподавателей в Академию приглашали из Киева и Львова, т.к. они были знакомы с практикой западноевропейского образования. Основным языком обучения стала латынь, и академия получила название славяно-латинской. Обучение продолжалось до 12–15 лет; по характеру образования академия приближалась к западноевропейским университетам, выпуская не только богословов, но и специалистов для государственной службы – переводчиков, медиков.

Многие учащиеся не доучивались до старших классов, а уходили с первого же года обучения в другие школы – математические, инженерные, медицинские, так как знали латинский язык. Учеников из «подлых» (самых бедных) слоев населения отсылали за границу, чтобы «учитися языкам турецкому, арабскому и персидскому» и для «наук литературных», которые изучали во Франции. Академия стала известна в Европе, а не только в России. В ней стали обучаться иностранцы (по разрешению Синода с 1721), которые были приравнены к русским учащимся.

Учеников из «подлых» (самых бедных) слоев населения отсылали за границу, чтобы «учитися языкам турецкому, арабскому и персидскому» и для «наук литературных», которые изучали во Франции. Академия стала известна в Европе, а не только в России. В ней стали обучаться иностранцы (по разрешению Синода с 1721), которые были приравнены к русским учащимся.

В 1708 и 1710 были изданы два указа, предписывавшие детям духовенства учиться в «школах греческих и латинских»: только окончив их, они могли рассчитывать на получение духовного чина. Но дети священников неохотно шли в обучение, и с 1721 Синод потребовал брать со священников расписки – «поручные записи», – что их дети доучатся в Академии и «науки окончат».

Дворяне в XVIII в. не слишком жаловали Академию, т.к. в ней училось много простонародья. Историк В.Н.Татищев писал об Академии, что «в ооной много подлости», то есть бедноты. В 1729 половину учащихся составляли солдатские дети. Многие ученики-простолюдины подрабатывали, чтобы прокормиться. Такова была участь М.В.Ломоносова: имея один алтын стипендии в день «нельзя было иметь пропитания больше, чем на одну денежку хлеба и на одну денежку кваса, а протчее на бумагу, обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук и не оставил», отмечал он.

Такова была участь М.В.Ломоносова: имея один алтын стипендии в день «нельзя было иметь пропитания больше, чем на одну денежку хлеба и на одну денежку кваса, а протчее на бумагу, обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук и не оставил», отмечал он.

После учебы дети крестьян должны были возвращаться к своим хозяевам-помещикам, а с 1727 «детей солдатских и крестьянских» запрещено было вовсе принимать в Академию.

В начале своего существования Академия, хотя и находилась в ведении церкви и ей подчинялась, была не вполне и не только духовным заведением. Она готовила, главным образом, переводчиков (Федор Поликарпов, Николай Семенов, Иван Ильинский и др.), работников типографий – «справщиков» (от слова «справить», т.е. отредактировать), преподавателей, причем не только для России, но и для других славянских стран. Однако, начиная со второй четверти XVIII в. в Академии усилился богословский уклон, а с открытием в 1755 Московского университета и вовсе стала превращаться в богословское учреждение. В последнюю четверть XVIII в. в Академии были заложены основы русской церковно-исторической науки, ограничивается влияние западноевропейской схоластики и латыни, т.к. преподавание теперь велось на русском языке. Особое внимание стало уделяться изучению Церковного Устава, был введен ряд новых предметов: церковная и гражданская история, история философии, медицина, придавших академическому курсу полноту и многосторонность.

В последнюю четверть XVIII в. в Академии были заложены основы русской церковно-исторической науки, ограничивается влияние западноевропейской схоластики и латыни, т.к. преподавание теперь велось на русском языке. Особое внимание стало уделяться изучению Церковного Устава, был введен ряд новых предметов: церковная и гражданская история, история философии, медицина, придавших академическому курсу полноту и многосторонность.

В результате предпринятой в начале XIX в. реформы церковного образования перед Академией раскрылись широкие горизонты. В 1814 Академия была преобразована в Московскую духовную академию, изменилось и место ее нахождения. Решением Святейшего Синода Академия была переведена из Москвы (где принадлежавшие ей помещения значительно пострадали во время пожара 1812), в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Из стен Славяно-греко-латинской академии вышли многие видные деятели русской культуры XVII–XVIII вв.: ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, переводчик, автор ряда учебников (по грамматике, русской истории и др. ) Федор Поликарпов, поэт и дипломат Антиох Кантемир, первый русский доктор медицины Петр Постников, математик Леонтий Магницкий, этнограф и географ Степан Крашенинников, архитектор Василий Баженов и др.

) Федор Поликарпов, поэт и дипломат Антиох Кантемир, первый русский доктор медицины Петр Постников, математик Леонтий Магницкий, этнограф и географ Степан Крашенинников, архитектор Василий Баженов и др.

В настоящее время в здании Славяно-греко-латинской академии располагаются факультеты Российского государственного гуманитарного университета.

Лев Пушкарев

Славяно-греко-латинская академия | |

– | ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ |

XPOHOCВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТФОРУМ ХРОНОСАНОВОСТИ ХРОНОСАБИБЛИОТЕКА ХРОНОСАИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИБИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫСТРАНЫ И ГОСУДАРСТВАЭТНОНИМЫРЕЛИГИИ МИРАСТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

|

Славяно-греко-латинская академияСлавяно-греко-латинская

академия, первое высшее учебное заведение

России, основанное в Москве в 1687 под названием

Славяно-греко-латинского училища или

Эллино-греческой академии.  Помимо русских, в ней учились греки, македонцы,

грузины и т. д. Академию окончили М.В. Ломоносов,

В.К. Тредиаковский и др. С открытием в 1755

Московского университета значение

Славяно-греко-латинской академии упало, а в ее

преподавании большое место стало занимать

богословие. В 1814 Славяно-греко-латинская

академия была преобразована в Московскую

духовную академию и переведена в Свято-Троицкую

Сергиеву лавру.

Помимо русских, в ней учились греки, македонцы,

грузины и т. д. Академию окончили М.В. Ломоносов,

В.К. Тредиаковский и др. С открытием в 1755

Московского университета значение

Славяно-греко-латинской академии упало, а в ее

преподавании большое место стало занимать

богословие. В 1814 Славяно-греко-латинская

академия была преобразована в Московскую

духовную академию и переведена в Свято-Троицкую

Сергиеву лавру.

В. Буганов

|

| ХРОНОС: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ |

| | ХРОНОС существует с 20 января 2000 года,Редактор Вячеслав РумянцевПри цитировании давайте ссылку на ХРОНОС |

Славяно-греко-латинская академия | Encyclopedia.

com. «Греко-латинская школа», Славяно-греко-латинская академия была первым в истории России официальным учебным заведением. Основанная в 1685 г., Академия стала питательной средой для многих светских и церковных сотрудников царя Петра I. Ее основателями и первыми учителями были греки братья Иоанникий и Софроний Лейхуды. С самого начала Академия следовала устоявшимся учебным планам и формальной структуре современных иезуитских колледжей. Leichoudes разделили учебную программу на две части: первая часть включала грамматику, поэтику и риторику; вторая включала философию (включая логику) и теологию. Классы грамматики были разделены на три уровня: начальный, средний и высший. Средний и высший уровни сами были разделены на подуровни. Обучение велось на греческом и латинском языках, при школе была пристроена школа, дающая базовую грамотность на церковнославянском языке. Leichoudes создали свои собственные учебники, в значительной степени адаптированные из современных руководств иезуитов. Как и в иезуитских коллегиях, метод обучения включал непосредственное знакомство с древнегреческими и латинскими литературными и философскими текстами, а также обилие практических упражнений.

com. «Греко-латинская школа», Славяно-греко-латинская академия была первым в истории России официальным учебным заведением. Основанная в 1685 г., Академия стала питательной средой для многих светских и церковных сотрудников царя Петра I. Ее основателями и первыми учителями были греки братья Иоанникий и Софроний Лейхуды. С самого начала Академия следовала устоявшимся учебным планам и формальной структуре современных иезуитских колледжей. Leichoudes разделили учебную программу на две части: первая часть включала грамматику, поэтику и риторику; вторая включала философию (включая логику) и теологию. Классы грамматики были разделены на три уровня: начальный, средний и высший. Средний и высший уровни сами были разделены на подуровни. Обучение велось на греческом и латинском языках, при школе была пристроена школа, дающая базовую грамотность на церковнославянском языке. Leichoudes создали свои собственные учебники, в значительной степени адаптированные из современных руководств иезуитов. Как и в иезуитских коллегиях, метод обучения включал непосредственное знакомство с древнегреческими и латинскими литературными и философскими текстами, а также обилие практических упражнений. Работа учащихся включала в себя заучивание, соревновательные упражнения, декламации и диспуты, а также разбор и написание темы. В важные праздничные дни студенты демонстрировали свое мастерство и знания в речах перед Московским Патриархом или царственными и аристократическими особами.

Работа учащихся включала в себя заучивание, соревновательные упражнения, декламации и диспуты, а также разбор и написание темы. В важные праздничные дни студенты демонстрировали свое мастерство и знания в речах перед Московским Патриархом или царственными и аристократическими особами.Учащиеся были как священнослужителями, так и мирянами, выходцами из разных социальных и этнических групп, от некоторых высших княжеских отпрысков России и членов патриаршего двора, до детей низших служащих в монастырях, включая греков и даже крещеных татар. Некоторые из этих студентов сделали карьеру на важных дипломатических, административных и церковных должностях в царствование Петра I.

В 1701 году Академия была реорганизована по указу царя Петра I и укомплектована украинскими и белорусскими преподавателями, получившими образование в Киево-Могилянской академии. До конца петровского царствования в студенчестве обнаруживается легкая «плебейизация»: занятия посещало меньше членов высших аристократических родов. Кроме того, гораздо больше студентов были священнослужителями. Учебная программа сохранила то же учебное содержание, но язык обучения теперь был исключительно латинским.

Кроме того, гораздо больше студентов были священнослужителями. Учебная программа сохранила то же учебное содержание, но язык обучения теперь был исключительно латинским.

Реорганизованная в 1775 г. под руководством митрополита Московского Платона (1775–1812 гг.), Академия расширила свою учебную программу, включив в нее курсы по церковной истории, каноническому праву, греческому языку и древнееврейскому языку. Наконец, в 1814 году Академия была переведена в Троице-Сергиев монастырь и преобразована в Московскую духовную семинарию.

См. также: образование; лейхуд, Иоанникий и Софроний; Петр I; русская православная церковь

Хрисидис, Николаос А. (2000). «Создание новой образованной элиты: учеба и вера в Московской славяно-греко-латинской академии, 1685–169 гг.4. Докторская диссертация, Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут.

Николаос А. Криссидис

Энциклопедия русской истории

Москва в Славяно-греко-латинскую академию

Найти транспорт до Славяно-греко-латинской академии

Путешествие из

Путешествие из

К

Поиск жилья с Booking. com

com

Нужен номер в гостинице в Москве?

Забронировать

Есть 2 способа добраться из Москвы в Славяно-греко-латинскую академию: такси или пешком

Выберите вариант ниже, чтобы увидеть пошаговые инструкции и сравнить цены на билеты и время в пути в планировщике путешествий Rome2rio.Такси

- На такси из Москвы до Славяно-греко-латинской академии.

Ходить

- Прогулка из Москвы в Славяно-греко-латинскую академию

Самый быстрый способ добраться туда Самый дешевый вариант Дистанция между

Вопросы и ответы

Как дешевле всего добраться из Москвы в Славяно-греко-латинскую академию?

Самый дешевый способ добраться из Москвы в Славяно-греко-латинскую академию — это такси, которое стоит 2–4 евро и занимает 5 минут.

Подробнее

Как быстрее всего добраться из Москвы в Славяно-греко-латинскую академию?

Самый быстрый способ добраться из Москвы в Славяно-греко-латинскую академию — это такси, которое стоит 2–4 евро и занимает 5 минут.

Подробнее

Какое расстояние от Москвы до Славяно-греко-латинской академии?

Расстояние между Москвой и Славяно-греко-латинской академией составляет 607 метров.

Как доехать из Москвы до Славяно-греко-латинской академии без машины?

Лучший способ добраться из Москвы до Славяно-греко-латинской академии без машины — это такси, которое занимает 5 минут и стоит 2–4 евро.

Подробнее

Сколько ехать от Москвы до Славяно-греко-латинской академии?

Дорога от Москвы до Славяно-греко-латинской академии занимает около 5 минут.

Подробнее

Какие компании осуществляют перевозки между Москвой, Россия и Славяно-греко-латинской академией, Россия?

Вы можете поймать такси из Москвы до Славяно-греко-латинской академии с помощью Яндекс Такси, Такси Москва, Таксик или Старое Такси.

Такси из Москвы в Славяно-греко-латинскую академию

- Продолжительность

- 5 мин

- Ориентировочная цена

- 2 – 4 евро

- Телефон

- +7 495 999 99 99

- Веб-сайт

- такси.yandex.com

- Телефон

- +7 495 255-33-99

- Веб-сайт

- themoscowtaxi.

Возникла на основе

школы при Богоявленском монастыре. Инициатива в

организации Славяно-греко-латинской академии

принадлежит Симеону Полоцкому и его ученику Сильвестру

Медведеву. Согласно привилегии, пожалованной в

1682, академия ставила целью подготовку

образованных людей для государственного и

церковного аппарата; ей поручались цензура книг

духовного содержания, суд над отступниками от

Православия. На государственные должности

назначались только лица, окончившие школу (это

ограничение не касалось детей “благородных”).

Новому учебному заведению был пожалован

иммунитет: изъятие из-под суда приказов, исключая

дела уголовного характера; преподаватели и

ученики подчинялись училищной юрисдикции, а

“блюститель” (ректор) — суду патриарха.

Руководителями и преподавателями

Славяно-греко-латинской академии стали

приглашенные из Константинополя ученые греки

Иоанникий и Софроний Лихуды.

Возникла на основе

школы при Богоявленском монастыре. Инициатива в

организации Славяно-греко-латинской академии

принадлежит Симеону Полоцкому и его ученику Сильвестру

Медведеву. Согласно привилегии, пожалованной в

1682, академия ставила целью подготовку

образованных людей для государственного и

церковного аппарата; ей поручались цензура книг

духовного содержания, суд над отступниками от

Православия. На государственные должности

назначались только лица, окончившие школу (это

ограничение не касалось детей “благородных”).

Новому учебному заведению был пожалован

иммунитет: изъятие из-под суда приказов, исключая

дела уголовного характера; преподаватели и

ученики подчинялись училищной юрисдикции, а

“блюститель” (ректор) — суду патриарха.

Руководителями и преподавателями

Славяно-греко-латинской академии стали

приглашенные из Константинополя ученые греки

Иоанникий и Софроний Лихуды. После 1694, когда

Лихуды по настоянию иерусалимского патр. Досифея

были удалены, преподавание вели их русские

ученики, в т. ч. Ф.П. Поликарпов-Орлов и И.С.

Головин. В Славяно-греко-латинской академии,

соединявшей черты высшей и средней школы,

преподавались предметы средневековой

схоластической школы: славянский, греческий и

латинский языки, грамматика, пиитика, риторика,

психология, физика и др., а также богословие.

Главное место занимал греческий язык. После

преобразования Славяно-греко-латинской академии

После 1694, когда

Лихуды по настоянию иерусалимского патр. Досифея

были удалены, преподавание вели их русские

ученики, в т. ч. Ф.П. Поликарпов-Орлов и И.С.

Головин. В Славяно-греко-латинской академии,

соединявшей черты высшей и средней школы,

преподавались предметы средневековой

схоластической школы: славянский, греческий и

латинский языки, грамматика, пиитика, риторика,

психология, физика и др., а также богословие.

Главное место занимал греческий язык. После

преобразования Славяно-греко-латинской академии