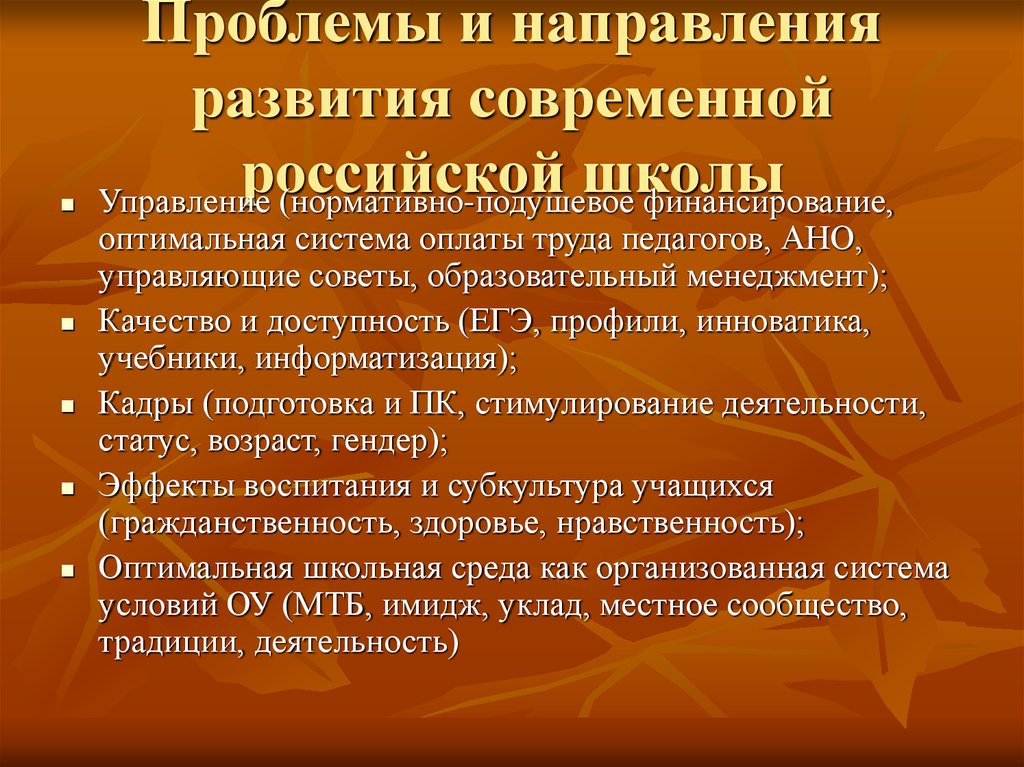

Проблемы системы школьного образования — основные проблемы развития современных российских школ

<<Лид>>

Проблема 1. Отсутствие профильного обучения

Первая проблема современного образования — большинство образовательных программ предполагает равное изучение гуманитарных, точных и естественных наук. Интересы и склонности конкретного ребёнка не учитываются. Каждый предметник считает свою дисциплину главной и старается загрузить учеников по максимуму.

Возможность выбрать какой-либо профиль обычно есть только у старшеклассников, и то не во всех школах. Дети тратят время на ненавистные и ненужные предметы — это существенный недостаток современного школьного образования.

Семейная форма обучения позволяет сфокусироваться на профильных дисциплинах. Например, ученица «Фоксфорда» Есения Прокопьева занимается академическим вокалом и хочет связать жизнь с искусством, поэтому больше внимания уделяет гуманитарному профилю.

Читать целиком интервью с Есенией Прокопьевой →

«В обычной школе приходилось тратить большую часть дня на предметы, которые мне не пригодятся, — физику, химию, информатику.Онлайн-школа позволяет заниматься любимым делом. В “Фоксфорде” я могу сосредоточиться на дисциплинах, которые мне необходимы, — это русский язык, литература, история и английский язык. Ненужные предметы изучаю по минимуму, лишь для аттестации».

Проблема 2. Гонка за показателями

У каждой школы свой рейтинг. Чем он выше, тем у образовательной организации больше преференций. Рейтинг складывается из многих показателей, в частности «среднего балла» учащихся и результатов ЕГЭ. Из этого вытекает следующая проблема общеобразовательных школ.

Зачастую оценки не коррелируют с реальными знаниями. Более того, у многих школьников отметки порождают комплексы и становятся причиной для буллинга и других проблем обучения в школе. Вот что говорит о пятибалльной системе ученица 8 класса «Фоксфорда» Софья Голова.

Читать целиком интервью с Софьей Головой →

«В обычной школе о тебе судят по оценкам. С двоечником никто не хочет общаться.В четвёртом классе у нас была отличница. Всякий раз, когда меня вызывали к доске, и я получала “четыре” или “три”, я думала, что опозорилась, потому что училась хуже неё. Я бы отменила оценки — они только настроение портят и нас портят. Без оценок если задание не даётся сразу, думаешь “Ну буду стараться лучше”, а с оценкой — “Всё, я тупой!”».

Проблема 3. Бюрократия

Формализм пронизывает все сферы школьной жизни — от ведения электронных журналов до пресловутых «четыре клетки вниз две вправо». Ребёнка с первого класса приучают к правилу «Без бумажки ты букашка» и заставляют соблюдать десятки никому не нужных правил, порождая все новые проблемы в области образования.

Наталья Фукс перевела дочь на семейное обучение, чтобы избавить её от давления системы школьного образования. Обучение в онлайн-школе «Фоксфорда» стало для них путешествием на машине времени.

Читать целиком интервью с Натальей и Лией Фукс →

«Качество образования гораздо выше по сравнению с обычной школой.Лии сейчас явно не хватает школьных знаний, приходится догугливать. Причём замечу, что училась Лийка всегда хорошо. Это именно разница в глубине материала. Безумно нравятся преподаватели. Молодые (в основном), весёлые, позитивные, увлечённые, а не измотанные люди! КПД семейного обучения отличается от школьного в десятки раз. Ни одной минуты не тратится на ерунду вроде “Куда сел?!”, “Перестань болтать!”, “А голову ты дома не забыл?”, “Где журнал?”. Никаких снижений оценок за почерк, зачёркивания, клеточки и отступы».

Проблема 4. Разный уровень подготовки учеников

Одни родители сами готовят детей к школе, другие полагают, что это зона ответственности педагогов. Одни дети в три года читают и считают, другие в семь едва складывают слоги и цифры. А потом 30–40 абсолютно разных ребят собираются в одном классе.

Неудивительно, что появляются лидеры и отстающие, и это тоже своего рода проблема современной школы. Классическая школьная система, в отличие от домашней школы, не учитывает интересы ни тех ни других. Быстро схватывающие материал ребята скучают на уроках, а те, кому нужен особый подход, находятся в постоянном стрессе.

Быстро схватывающие материал ребята скучают на уроках, а те, кому нужен особый подход, находятся в постоянном стрессе.

Оба ребёнка Ксении Ярыш перешли в «Домашнюю школу Фоксфорда», потому что в государственном лицее не учитывали их индивидуальные особенности — такая проблема обучения есть и в обычных школах, и в гимназиях и лицеях.

Читать целиком интервью с Ксенией Ярыш →

«У сына всё пошло не так с первого дня. Что называется, не вписался. Возник конфликт с преподавателем по математике: Саше было трудно решать задачи в быстром темпе и давящей атмосфере (дома он с ними справлялся легко и быстро). В конце третьей четверти сын вовсе отказался решать математику, так как учительница сказала, что у него всё равно ничего не получится».

Проблема 5. Низкая эффективность занятий

Классический школьный урок длится 45 минут. Из них 10–15 уходит на организационные вопросы (все ли на месте, кто дежурный и так далее), ещё 10–15 на проверку и разъяснение домашнего задания. На подачу нового материала остаётся 15–20 минут, при условии, что класс спокойный и никто из учеников не саботирует. Такой режим негативно сказывается на качестве школьного образования.

На подачу нового материала остаётся 15–20 минут, при условии, что класс спокойный и никто из учеников не саботирует. Такой режим негативно сказывается на качестве школьного образования.

Елена Янышина перешла в «Домашнюю школу Фоксфорда» потому, что каждый урок в её прежней школе походил на зоопарк. Дети стояли на ушах, а учителя вместо того, чтобы объяснять материал, пытались их успокоить. Получать знания в такой обстановке стало проблемой, и Лена решила попробовать онлайн-школу.

Читать целиком интервью с Еленой Янышиной →

«В “Фоксфорде” я чувствую себя более ответственной. Сама встаю утром, сама сажусь за уроки, сама делаю ДЗ или читаю учебник. Никто тебя не заставляет: либо учишься, либо нет — это твой выбор».

Проблема 6. Большие домашние задания

Всё, что не успели пройти на уроке, переходит в работу на дом.

По СанПину на выполнение домашних заданий в младшей школе должно уходить 1,5-2 часа, в 6 классе — 2,5, в 9-м — 3,5 часа. Реальные цифры гораздо больше. Домашняя работа зачастую настолько объёмна, что за уроками приходится засиживаться допоздна. Особенно если ребёнок несамостоятелен и ждёт, когда мама с папой придут с работы и помогут с заданиями. Эта актуальная проблема современного образования беспокоит многих родителей.

Реальные цифры гораздо больше. Домашняя работа зачастую настолько объёмна, что за уроками приходится засиживаться допоздна. Особенно если ребёнок несамостоятелен и ждёт, когда мама с папой придут с работы и помогут с заданиями. Эта актуальная проблема современного образования беспокоит многих родителей.

Семейное образование приучает детей к самостоятельности. Особенно быстро учатся распоряжаться своим временем экстерны. Ученик «Фоксфорда» Василий Полторацкий в этом году заканчивает 11 класс, хотя по возрасту должен быть только в 8-м.

Читать целиком интервью с Василием Полторацким →

«За год экстерната я полностью освоился в самообразовании и начал получать удовольствие от обучения дома. Долой подъёмы в шесть утра и часовые поездки в метро с двумя пересадками! Главное преимущество экстерната в гибком графике. Если сегодня сделал мало, завтра наверстаешь».

Проблема 7. Плохая подготовка молодых учителей

Слабая заинтересованность в результатах обучения проявляется как у молодых, так и у опытных педагогов. Это общая проблема современной системы школьного образования в России.

Это общая проблема современной системы школьного образования в России.

Первым чтобы получать достойную зарплату, приходится брать больше часов, классное руководство и репетиторство. Качество обучения при этом оставляет желать лучшего. Учителям некогда готовиться к урокам, большая нагрузка неизбежно приводит к физическому и эмоциональному выгоранию.

Очень точно об этой проблеме в системе образования высказалась мама выпускницы «Домашней школы Фоксфорда» Ирина Фомичёва. К слову, сама в прошлом педагог.

Читать целиком интервью с Ириной Фомичёвой →

«В школе много случайных людей. Сначала они случайно оказываются в педагогическом институте (он часто становится запасным аэродромом для не добравших баллы в топ-вузы), потом также случайно начинают преподавать.Учитель — это призвание. Но его труд должен оплачиваться достойно. Иначе огонь в глазах быстро погаснет. Молодые педагоги тонут в отчётах и методичках. Канцелярщина и рутина убивают интерес к предмету, не оставляют времени для саморазвития.

Добавьте к этому отсутствие материальных стимулов, и вы поймёте, почему на типичных школьных уроках скучно так, что зубы сводит».

Проблема 8. Устаревшие методы работы

Педагоги в возрасте зачастую не могут приспособиться к электронному документообороту, а главное — они не понимают ценностей поколения Z. Поэтому ходят на работу, лишь бы «доработать до пенсии», и порой открыто демонстрируют свою неудовлетворённость жизнью. А ведь таких учителей большинство, и их подход, безусловно, является недостатком современного образования.

В семье ученика «Домашней школы Фоксфорда» Тимофея Кожина решение о переходе на семейное обучение созрело внезапно. Мама опасалась, что сыну отобьют охоту учиться.

Читать целиком интервью Дарьи Горбачевой →

«Несмотря на гордое звание лицея, Тим часто сталкивался с враждебным отношением преподавателей. Сыну не нравился формальный подход к объяснению материала, а учителям — его стремление изучить темы глубоко, забегать вперёд.И мы ушли».

Проблема 9. Отсутствие подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Подготовка к основному и единому государственным экзаменам идёт вразрез с повседневной учебной деятельностью школ. ОГЭ и ЕГЭ — форматные экзамены. Недостаточно разбираться в предмете, от учеников требуются довольно специфические умения: правильно интерпретировать задания, писать ответы в строгом соответствии с критериями оценивания, грамотно заполнять бланки. Основная проблема обучения в школе состоит в том, что на уроках этому не учат — приходится нанимать репетиторов или посещать подготовительные курсы.

В «Домашней школе Фоксфорда» подготовка к ОГЭ и ЕГЭ является частью индивидуальной программы учеников. Например, девятиклассник Вячеслав Костюшко вносит занятия по подготовке к ОГЭ в свой ежедневный план и постепенно просматривает.

Читать целиком интервью с Вячеславом Костюшко →

«Главное — не бояться и быть честным с собой при подготовке.ОГЭ — это не монстр, а обычная контрольная, только в особом формате. Если посещал занятия и не читерил, всё будет хорошо».

Проблема 10. Внеурочная нагрузка

Современная общеобразовательная школа не выполняет воспитательной функции — только образовательную, но в обязательном порядке должна организовывать внеурочную деятельность обучающихся.

Добровольно-принудительное посещение дополнительных занятий, классных часов, чаепитий и концертов не нравится большинству детей и родителей. Особенно когда у ребёнка есть свои кружки и секции по интересам. И для многих учеников эта проблема в образовании является актуальной.

Дети на семейном обучении отнюдь не страдают от отсутствия социализации. Напротив, свободного времени становится больше. Так, ученик «Домашней школы Фоксфорда» Степан Павловских с трёх лет занимался хореографией, тхэквондо и художкой. А когда пошёл в школу, про кружки пришлось практически забыть — не хватало времени.

Читать целиком интервью со Степаном Павловских →

«В “Домашней школе Фоксфорда” действительно хорошее расписание.Занятия начинаются в 10:00 или 11:00, в четверг и воскресенье полностью свободные дни, а в субботу всего один урок. Это позволило мне вернуться в художку, а также записаться на самбо и в бассейн. В планах ещё заняться каллиграфией и скорочтением».

Традиционная школьная система имеется массу проблем и недостатков и нуждается в реформировании. Это факт. Недаром разработан новый национальный проект «Образование», который планируется реализовать к 2024 году.

Низкое качество школьного образования привело к тому, что всё больше родителей забирает детей из школы. Что конкретно их не устраивает и каковы основные проблемы российских общеобразовательных школ — читайте в этой статье.

достижения, проблемы, перспективы. II Всероссийская научно-методическая конференция. РАО

21-22 июня 2018 года в Российской академии образования прошла II Всероссийская научно-методическая конференция «Современная начальная школа: достижения, проблемы, перспективы». Конференция организована Российской академией образования совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» и ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО».

Конференция организована Российской академией образования совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» и ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО».

В работе конференции приняли участие специалисты в области начального общего образования из 50 регионов Российской Федерации: представители институтов развития образования и повышения квалификации педагогических работников, преподаватели педагогических вузов и колледжей, учителя начальных классов и сотрудники библиотек.

Форум собрал на своей площадке более 300 участников из Владикавказа, Воронежа, Иркутска, Кирова, Москвы, Новосибирска, Пскова, Россоши, Санкт-Петербурга, Саранска, Ярославля, других городов и населенных пунктов России. В работе конференции приняли участие зам. директора и учителя экспериментальных площадок Центра начального общего образования: гимназии г. Троицк, гимназии «Рождество» г. Истра, Моск. обл.: В.С.Сазонова, Л.А.Носова, Т.Н. Денисова, Г.Ю. Старчикова.

В рамках форума обсуждались актуальных проблемы и аспекты развития современной начальной школы: формирование функциональной грамотности, внедрение инклюзивного образования, интерпретация результатов международных исследований в области оценки качества образования, вопросы обучения математике и русскому языку, инновационные подходы к формам организации учебного процесса, развитие интереса младших школьников к чтению и другие актуальные темы.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Андрей Евгеньевич Петров.

Открыл пленарное заседание заместитель президента Российской академии образования Виктор Стефанович Басюк. В своем докладе «Тенденции развития и проблемы современной начальной школы» Виктор Стефанович отметил, что анализ результатов внедрения ФГОС НОО выявил как положительные, так и негативные стороны процесса перехода на новые цели, принципы, планируемые результаты обучения и дальнейшие достижения в области школьного образования связаны с продолжением серьезной работы по повышению квалификации учителя, формированием готовности педагогов работать в новых социальных и педагогических условиях.

О результатах международных исследований в области оценки качества образования младших школьников рассказала руководитель центра оценки качества образования Института стратегии развития образования РАО Галина Сергеевна Ковалева. В своем выступлении Г.С. Ковалева отметила, что по многим показателям Российская начальная школа занимает лидирующую позицию, она подчеркнула, что «Мы находимся на подъеме, однако следует обратить пристальное внимание на интеграцию знаний, полученных школьниками, на возможность их применения в незнакомых ситуациях, в ситуациях близких к реальной жизни».

Заведующий центром начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, член-корр. РАО, доктор педагогических наук Наталья Федоровна Виноградова выступила с докладом «Функциональная грамотность младшего школьника в современных условиях». Наталья Федоровна высказала мнение о том, что функциональная грамотность является основой образования личности, определяет готовность человека к успешному взаимодействию с окружающим миром и самим собой.

Результатам анализа дидактической структуры современных учебников для начальной школы был посвящен доклад «Современные учебники для начальной школы: на пути к совершенствованию» ведущего аналитика центра развития образования РАО, кандидата педагогических наук Л. В. Петленко.

В рамках конференции действовали пять секций.

На секции № 1 «Педагогический диалог: актуальные проблемы обучения математике в начальной школе» под руководством Оксаны Анатольевны Рыдзе, старшего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО состоялся продуктивный разговор о причинах трудностей, которые возникают у младших школьников при выполнении заданий международных исследований, Всероссийских проверочных работ. С большим интересном участники конференции слушали доклад о специфике применения ИКТ в начальном математическом образовании, который сделала Молокова Анна Викторовна, зав. кафедрой начального образования Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

кафедрой начального образования Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Работа секции №2, которая проходила под руководством Ирины Семеновны Хомяковой, старшего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО и Ю. А. Соловьевой была посвящена актуальным проблемам обучения чтению. На секции обсуждались научные подходы к проблеме обучения детей восприятию художественного текста, эффективные подходы к формированию мотивации к чтению у младших школьников. О совместном проекте библиотекарей и учителей начальных классов рассказала Т.Д. Жукова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира.

Работу секции №3 «Технологии инклюзивного образования в начальной школе» открыл доклад директора Института коррекционной педагогики Николая Николаевича Малофеева.

Секция №4 была посвящена обсуждению инновационных подходов к формам организации учебного процесса. С основным докладом выступила Наталья Федоровна Виноградова, заведующая центром начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук. В своем выступлении Наталья Федоровна рассказала о новых подходах к типологии современных уроков, рассказала об особенностях построения уроков новых типов. В многочисленных докладах этой секции был представлен интересный практический опыт проведения нестандартных уроков в начальной школе: А.В. Молоковой, Я. С. Соловьева, О.В. Урсовой.

С основным докладом выступила Наталья Федоровна Виноградова, заведующая центром начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук. В своем выступлении Наталья Федоровна рассказала о новых подходах к типологии современных уроков, рассказала об особенностях построения уроков новых типов. В многочисленных докладах этой секции был представлен интересный практический опыт проведения нестандартных уроков в начальной школе: А.В. Молоковой, Я. С. Соловьева, О.В. Урсовой.

На секции №5 обсуждались актуальные вопросы преподавания русского языка в начальной школе. Открыла заседание секции Марина Ивановна Кузнецова, старший научный сотрудник Института стратегии образования РАО, доктор педагогических наук. В своем выступлении она рассказала о трудностях изучения русского языка современными школьниками и их причинах. Доклады выступающих учителей начальных классов Н.И. Ожогиной, О.В. Олейник на секции были посвящены формированию умения писать сочинения и проектной деятельности по русскому языку, что вызвало особый интерес у слушателей.

Доклады выступающих учителей начальных классов Н.И. Ожогиной, О.В. Олейник на секции были посвящены формированию умения писать сочинения и проектной деятельности по русскому языку, что вызвало особый интерес у слушателей.

Теплые слова о результатах конференции, обращённые к Н.Ф. Виноградовой, звучат в письме Молоковой Анны Викторовны, зав. кафедрой начального образования Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, д-ра пед. н.: «Спасибо вам за возможность слушать вас и участвовать в том, что вашими усилиями организовано! Конференция оставила глубокое впечатление! С благодарностью вспоминаю, перечитываю свои записи и анализирую все, что было сказано».

Дополнительная информация на официальном сайте РАО: http://rusacademedu.ru/news/ii-vserossijskaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennaya-nachalnaya-shkola-dostizheniya-problemy-perspektivy/

|

Статистика Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

2008 г. • Межрегиональный семинар Образовательного центра «Школьный университет» ТУСУР; 2009 г. • Победитель в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование»; 2010 г. • Дипломант Всероссийского конкурса «Заместитель директора школы — 2010»; 2008-2010 гг.

2011 г. • Призёр городского конкурса молодых учителей «Открытие»; 2012 год • Лауреат Всероссийского конкурса молодых учителей «Педагогический дебют — 2012»

2013 год

2014 год

2015 год 2016 год

2017 год

2018 год

2020 год

2021 год

|

|

Проклятие образованного русского? Возврат к образованию в Российской Федерации с 1990-х годов

- Гарри А. Патринос

- Сухас Парандекар

|

Эта страница в:

Английский

Мудрость. .. приходит не от возраста, а от образования и обучения – Антон Чехов

.. приходит не от возраста, а от образования и обучения – Антон Чехов

Благодаря сильным литературным традициям и глубокой приверженности образованию к концу ХХ века в России было высокообразованное население. Сегодня почти две трети людей в возрасте от 25 до 34 лет закончили высшее образование, а в возрасте от 55 до 64 лет – немногим более половины, что намного выше среднего показателя по ОЭСР. С точки зрения успеваемости картина немного менее лестная. Российские учащиеся 4-х классов занимают самые высокие места в мире по чтению, но к 8-м или 9-мВ 1-м классе Россия находится примерно на том же уровне, что и в среднем по ОЭСР, и даже ниже, если принять во внимание навыки совместного решения проблем. Тем не менее Россию по-прежнему можно считать одной из самых образованных стран мира.

Проклятие

Более высокий уровень образования обычно приводит к более высокой производительности и более высоким заработкам. Однако София Чейдвассер и Уго Бенитес-Сильва обнаружили очень низкую отдачу от образования в России в 1990-е годы, всего около 5 процентов (по сравнению со средним мировым показателем в 9 процентов). процентов), даже в то время, когда рынок в России открывался. Если в то время образование приносило такую небольшую пользу с точки зрения заработной платы, они утверждали, что это могло дать образованным русским повод для эмиграции.

процентов), даже в то время, когда рынок в России открывался. Если в то время образование приносило такую небольшую пользу с точки зрения заработной платы, они утверждали, что это могло дать образованным русским повод для эмиграции.

Доклад Всемирного банка за 2019 год Насколько богата Россия? Исследование № показало, что человеческий капитал составляет лишь 46 процентов от общего богатства России по сравнению со средним показателем по ОЭСР, равным 70 процентам. Среднее значение человеческого капитала на душу населения в 2014 году для ОЭСР составляло около 500 000 долларов США, что в пять раз выше, чем в России. Хотя богатство на душу населения в России росло в 10 раз быстрее, чем в странах ОЭСР, разрыв в относительном уровне благосостояния все еще был очень большим.

Действительно ли в постсоветской России отдача от образования была очень низкой?

В нашем новом рабочем документе Возврат к образованию в Российской Федерации: некоторые новые оценки совместно с Екатериной Мельяновой и Артемом Волгиным мы рассмотрели возврат к образованию в Российской Федерации в период с 1994 по 2018 год с использованием данных Российского лонгитюдного мониторинга. Опрос (РМЭЗ). Мы обнаружили, что:

Опрос (РМЭЗ). Мы обнаружили, что:

- Средняя продолжительность обучения увеличилась с 12,4 до 13,3 лет, а доля рабочей силы с высшим образованием увеличилась с 26 до 41 процента.

- Отдача от обучения увеличилась с 7 процентов в 1994 году до 9,1 процента в 2001 году. Однако в период с 2008 по 2018 год отдача в среднем составляла всего 6,3 процента, что было одним из самых низких показателей в мире, а к 2018 году она упала до 5,4 процента.

- Отдача от высшего образования достигла пика в 18 процентов в 1998 году, но к 2018 году она установилась на уровне 8 процентов, что чуть ниже среднего показателя по Европейскому союзу (10 процентов) и значительно ниже среднего мирового показателя (15 процентов). Однако эта отдача была в три раза выше, чем для профессионального образования (2%).

- Отдача от образования для женщин была намного выше, чем для мужчин в течение первых нескольких лет нового века, в среднем выше 10 процентов. Хотя впоследствии они снизились, они по-прежнему значительно выше, чем у мужчин.

Пик доходности пришелся на начало 2000-х годов (почти 10 процентов), после чего последовал спад (доходность составила 5,6 процента к 2018 году). Отдача от школьного образования в России сейчас намного ниже, чем в среднем по миру. В среднем дополнительный год обучения дает лишь небольшое — и неуклонное — увеличение заработной платы. Более трети рабочей силы имеют высшее образование. Стоит исследовать, в какой степени снижение связано с потенциальным «чрезмерным образованием». В связи с этим высшее образование, возможно, достигло предела расширения, что привело к снижению образовательных надбавок. Но частная отдача от образования в три раза выше для высшего образования по сравнению с профессиональным образованием. Возможно, профессиональное образование снижает общую отдачу от обучения. Таким образом, необходимо исследовать актуальность профессионального образования на рынке труда. Женское образование по-прежнему выигрывает от того, что оно является приоритетом правительства. Будущие исследования могут также рассмотреть различия в доходности по регионам. Кроме того, недавнее закрытие школ и продолжающийся COVID-19Пандемия сократит заработки всех нынешних студентов, как только они выйдут на рынок труда, хотя можно ожидать, что выпускники высших учебных заведений пострадают меньше всего. Из-за такого снижения отдачи может возникнуть необходимость изучить пути повышения продуктивности школьного обучения на всех уровнях.

Будущие исследования могут также рассмотреть различия в доходности по регионам. Кроме того, недавнее закрытие школ и продолжающийся COVID-19Пандемия сократит заработки всех нынешних студентов, как только они выйдут на рынок труда, хотя можно ожидать, что выпускники высших учебных заведений пострадают меньше всего. Из-за такого снижения отдачи может возникнуть необходимость изучить пути повышения продуктивности школьного обучения на всех уровнях.

Темы

Образование

Страны

Российская Федерация

Регионы

Европа и Центральная Азия

Авторы

Гарри А. Патринос

Менеджер практики, Всемирный банк образования

Другие блоги Гарри

Сухас Парандекар

Старший экономист

Другие блоги Сухаса

спикеров обсудят достижения и проблемы российского образования

На недавнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ’19) спикеры обсуждали не только экономику, но и то, как повестка российского образования влияет на общую социальную среду страны. В ходе одной из дискуссий специалисты в области образования расширили такие темы, как достижения и проблемы системы образования государства за последние десять лет, преимущества и недостатки образовательной избирательности, действительно ли профессия педагога нужна, и почему широкое образование в советском стиле больше не эффективно. Мы записали основные моменты обсуждения.

В ходе одной из дискуссий специалисты в области образования расширили такие темы, как достижения и проблемы системы образования государства за последние десять лет, преимущества и недостатки образовательной избирательности, действительно ли профессия педагога нужна, и почему широкое образование в советском стиле больше не эффективно. Мы записали основные моменты обсуждения.

Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и Успех», член Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации, о системном отборе и поддержке молодых талантов

Наше самое большое достижение из нескольких В последние годы мы стали системно говорить о работе с детьми, которые проявляют незаурядные способности, умеют организовывать свое время и имеют особые запросы, которым мы сейчас учимся соответствовать. Еще одним важным достижением являются наши усилия по разработке комплексной системы подготовки педагогов, способных работать с такими детьми.

Сегодня мы создаем научно-образовательные центры мирового уровня в 15 субъектах Российской Федерации; мы рассматриваем, как преподаватели старших классов могут сосредоточиться на задачах, которые являются неотъемлемой частью развития новой инфраструктуры, и как помочь детям 12-13 лет выбрать специализацию и научного руководителя – то, что обычно делается во время учебы в университете годы. Мы думаем о том, как правильно вовлечь университеты в эту работу и как не отделить детей, которые уже продемонстрировали выдающиеся способности и нашли своих научных руководителей, от тех, кому придется испытать это позже. В этом смысле справедливость — очень важный фактор: мы должны предоставить всем детям равный доступ к хорошим учителям и качественным образовательным программам.

Мы думаем о том, как правильно вовлечь университеты в эту работу и как не отделить детей, которые уже продемонстрировали выдающиеся способности и нашли своих научных руководителей, от тех, кому придется испытать это позже. В этом смысле справедливость — очень важный фактор: мы должны предоставить всем детям равный доступ к хорошим учителям и качественным образовательным программам.

С этой точки зрения опыт компании «Сириус», особенно ее платформы дистанционного обучения «Сириус онлайн», является образцовым, поскольку показывает, как эффективно объединить опыт как преподавателей, так и профессионального сектора. На этой онлайн-площадке дети не только участвуют в конкурсах и подобных мероприятиях, но и получают возможность учиться и общаться со специалистами, хорошо разбирающимися в своих предметах. Благодаря этому детям становится легче определиться со своим будущим путем развития. «Сириус онлайн» стал сообществом, которое может заинтересовать и мотивировать детей в самом раннем возрасте.

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, о достижениях и недостатках российской образовательной системы за последние несколько лет

Среди достижений – повышение заработной платы учителей в полтора раза и изменение статуса учителя. Последнее отражается на качестве приема на педагогические программы: если раньше средний балл при поступлении составлял 59-60 баллов, то теперь он составляет 70 баллов. Также можно отметить изменения в гендерном профиле: сейчас все больше молодых людей выбирают педагогическую карьеру.

Еще одним достижением является значительный рост качества образования. За период с 2006 по 2015 год количество российских школьников, не достигших порогового уровня функциональной грамотности, уменьшилось по трем предметным областям: чтение (с 39% до 20%), математика (с 26% до 19%) и естественные науки (с 25% до 20%).

Ярослав Кузьминов. Фото: photo.roscongress.org Тем не менее, мы по-прежнему наблюдаем высокий процент неуспеваемости: в среднем он составляет 20%, что в два раза выше, чем в Европе. В некоторых 9В 0% случаев неуспеваемость в учебе способствует тому, что человек не может добиться экономического успеха во взрослой жизни. В современной России два с половиной миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет не работают и не учатся. Я считаю, что решение этой проблемы является национальной задачей.

В некоторых 9В 0% случаев неуспеваемость в учебе способствует тому, что человек не может добиться экономического успеха во взрослой жизни. В современной России два с половиной миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет не работают и не учатся. Я считаю, что решение этой проблемы является национальной задачей.

Еще одна проблема, связанная с неудовлетворительной академической успеваемостью, — это увеличение образовательной избирательности, которое мы наблюдаем по мере того, как мы вкладываем больше средств в систему образования. Мы наблюдаем развитие систем поиска талантов, появление лицеев, но чего мы не видим, так это развития механизмов социального смешения. Мы должны создать не менее хорошие условия и для детей, которые растут в семьях с низким уровнем образования и финансового благополучия. Такие механизмы существуют в большинстве стран. Игнорирование этой проблемы может привести к тому, что наряду с развитием талантов мы будем создавать дополнительные источники социальной напряженности. Согласно опросам, две трети родителей отмечают наличие избирательности при поступлении в начальную школу. Я могу понять наличие избирательности в отношении довузовской школы, но ограничение доступа детей к начальному образованию — тревожный признак с точки зрения социальной стабильности.

Согласно опросам, две трети родителей отмечают наличие избирательности при поступлении в начальную школу. Я могу понять наличие избирательности в отношении довузовской школы, но ограничение доступа детей к начальному образованию — тревожный признак с точки зрения социальной стабильности.

Вторая проблема – неразвитость общеобразовательных школ по сравнению с лучшим мировым опытом. У российских школьников очень ограниченная гибкость в выборе образовательной траектории. Эта проблема частично решена в столичных школах, где ученик может подать заявление в класс, ориентированный на конкретную предметную область. Тем не менее, такая практика еще не внедрена в других городах.

Хотя в России еще сохранилась мощная система дополнительного образования СССР, последнее в основном сосредоточено на трех секторах: спорте, искусстве и наборе школьных предметов, который охватывает лишь 20% будущего рынка труда. При этом нет дополнительного образования по коммуникативным и прикладным технологическим предметам, навыкам, которые потенциально будут востребованы на рынке труда. Опять же, наши школы не дают таких актуальных знаний: в них отсутствуют практики проектного обучения или предметы, развивающие коммуникативные и творческие навыки, навыки, необходимые для удовлетворения требований 21 века.

Опять же, наши школы не дают таких актуальных знаний: в них отсутствуют практики проектного обучения или предметы, развивающие коммуникативные и творческие навыки, навыки, необходимые для удовлетворения требований 21 века.

Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии «Сколково», о проблеме неравенства в образовании

Оксана Демьяненко. Фото: photo.roscongress.orgПроблема неравенства в образовании стоит остро. Являясь директором школы, работающей по избирательному принципу, я вижу, что это одна из ключевых проблем школы и развития общего образования. Я считаю, что ставшая фактом в последние десять лет открытость школ — это достижение, имеющее как плюсы, так и минусы.

Преимущество здесь в том, что сегодня заказ на образование размещает не только государство, но и будущие работодатели. Я рад, что бизнес вовлекается в образовательный процесс на более ранних этапах, а не только на университетском уровне, как это было раньше. Родители тоже стали играть роль в формировании спроса на образование, и проблема наших школ в том, что они не умеют работать с этим ресурсом; умение воспринимать эту потребность и правильно на нее реагировать — очень важный навык.

Родители тоже стали играть роль в формировании спроса на образование, и проблема наших школ в том, что они не умеют работать с этим ресурсом; умение воспринимать эту потребность и правильно на нее реагировать — очень важный навык.

Роль школы заключается не только в обеспечении развития ребенка, но и в содействии развитию общества, и эти два аспекта в значительной степени взаимосвязаны. Угождая развитию учащегося, оно также способствует развитию семьи и общества в целом. Если рассматривать основных игроков этого процесса как некий институт развития общества, нацеленный на долгосрочный эффект, то участие тех, кто может помочь в выработке школьной политики, очень важно. В этой связи особое значение имеют усилия по поддержке детей, родители которых не в состоянии оплачивать их образование. В этом и заключается развитие общественного сознания.

Все это возможно, если бизнес не только заказывает будущих специалистов, но и предлагает помощь. Например, сейчас есть благотворительные фонды для школ, растет доступность школ, которые могут многое дать своим ученикам. Очень важно установить взаимосвязь между социальными ролями школы, теми, кто заказывает образование, и будущим этой системы.

Очень важно установить взаимосвязь между социальными ролями школы, теми, кто заказывает образование, и будущим этой системы.

Иван Федотов, директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) о роли преподавателей

Иван Федотов. Фото: forumspb2019.tassphoto.comВ глобальном масштабе я согласен с тем, что сказал Ярослав Кузьминов, но не согласен с одним, а именно с тем, что качество приема на педагогические программы выросло. Что увеличилось, так это средний балл при поступлении, но не качество абитуриентов. Мы провели эксперимент, в рамках которого попытались научить учителей проектному обучению, а учащихся московских школ – проектному обучению. Хочу сказать, что насколько велики и готовы меняться и принимать новое наши ученики, настолько же большинство наших учителей инертны и замкнуты.

В большинстве школ есть «звездные» учителя, которым родители хотят учить своих детей, но есть и остальные, которые не в состоянии развиваться. Я вообще не понимаю, зачем вообще нужны педагогические вузы, они никогда не попадут в топ университетских рейтингов. На мой взгляд, это атавизм, который нам уже не нужен, как и профессия педагога. Человек должен получить образование в области физики, истории, математики, хорошо владеть иностранным языком. Если они хотят стать учителями, они должны поступить в магистратуру, чтобы изучать методику преподавания, психологию и так далее, и пойти работать в школу, если они хотят обучать людей, которые будут жить в новом цифровом мире.

Я вообще не понимаю, зачем вообще нужны педагогические вузы, они никогда не попадут в топ университетских рейтингов. На мой взгляд, это атавизм, который нам уже не нужен, как и профессия педагога. Человек должен получить образование в области физики, истории, математики, хорошо владеть иностранным языком. Если они хотят стать учителями, они должны поступить в магистратуру, чтобы изучать методику преподавания, психологию и так далее, и пойти работать в школу, если они хотят обучать людей, которые будут жить в новом цифровом мире.

В целом современная система подготовки учителей не поспевает за цифровыми изменениями, происходящими в ведущих университетах и некоторых частных школах. Я считаю, что в плане способности осваивать новые технологии наши преподаватели сильно отстают от своих учеников. Что нам нужно сделать, так это либо изменить систему, либо вложить большие средства в обучение учителей. Мы привыкли думать, что педагог – это призвание, но это не так. Хороший учитель не только учит своих учеников, но и учится вместе с ними. Наши нынешние учителя к этому не готовы. Поэтому я считаю, что учить детей должны специалисты, являющиеся профессионалами в своих предметных областях, а не педагоги.

Наши нынешние учителя к этому не готовы. Поэтому я считаю, что учить детей должны специалисты, являющиеся профессионалами в своих предметных областях, а не педагоги.

Наверх

образование | Определение, развитие, история, типы и факты

Маргарет Мид

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Джилл Байден Сильвестр II Вальтер Гропиус Иоанн Амос Коменский Роджер Бэкон

- Похожие темы:

- обучение медицинское образование дистанционное обучение дошкольное образование высшее образование

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Что означает образование?

Образование относится к дисциплине, связанной с методами преподавания и обучения в школах или школьной среде, в отличие от различных неформальных и неформальных средств социализации.

Каким было образование в древних Афинах?

Примерно с конца VII или VI века Афины стали первым городом-государством в Древней Греции, отказавшимся от образования, ориентированного на будущие обязанности солдат. Эволюция афинского образования отражала эволюцию самого города, который двигался по пути все большей демократизации.

Эволюция афинского образования отражала эволюцию самого города, который двигался по пути все большей демократизации.

Как социальный класс влияет на получение образования?

Исследования показали, что образование является самым важным фактором, определяющим профессиональный статус человека и его шансы на успех во взрослой жизни. Однако корреляция между социально-экономическим статусом семьи и успехами или неудачами в школе, по-видимому, усилилась во всем мире. Долгосрочные тенденции предполагают, что по мере индустриализации и модернизации общества социальный класс становится все более важным фактором, определяющим результаты образования и профессиональные достижения.

Когда образование стало обязательным?

Хотя на практике образование не является обязательным во всем мире, право человека на образовательную программу, учитывающую его личность, таланты, способности и культурное наследие, подтверждается различными международными соглашениями, включая Всеобщую декларацию прав человека. 1948 г.; Декларация прав ребенка 1959 года; и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 1966.

1948 г.; Декларация прав ребенка 1959 года; и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 1966.

Что такое альтернативные формы обучения?

С конца 20-го века появились альтернативные формы образования, такие как дистанционное обучение, обучение на дому и множество параллельных или дополнительных систем образования, которые часто называют «неформальными» и «народными». Религиозные учреждения также обучают молодых и старых священным знаниям, а также ценностям и навыкам, необходимым для участия в местных, национальных и транснациональных обществах.

Предлагают ли школьные ваучеры доступ к лучшему образованию?

Школьные ваучеры стали предметом горячих дебатов в США. Некоторые родители получателей ваучеров сообщили о высоком уровне удовлетворенности, и исследования показали увеличение числа выпускников, получивших ваучеры. Однако некоторые исследования показали, что учащиеся, использующие ваучеры для посещения частных школ, а не государственных, не демонстрируют значительно более высоких академических достижений. Узнайте больше на ProCon.org.

Узнайте больше на ProCon.org.

образование , дисциплина, связанная с методами преподавания и обучения в школах или школьной среде, в отличие от различных неформальных и неформальных средств социализации (например, проекты развития сельских районов и образование через отношения родителей и детей).

Образование можно рассматривать как передачу ценностей и накопленных знаний общества. В этом смысле это эквивалентно тому, что социологи называют социализацией или инкультурацией. Дети, зачатые среди племен Новой Гвинеи, флорентийцев эпохи Возрождения или среднего класса Манхэттена, рождаются без культуры. Образование предназначено для того, чтобы направлять их в изучении культуры, формируя их поведение в соответствии со взрослой жизнью и направляя их к их возможной роли в обществе. В самых примитивных культурах часто мало формального обучения — мало того, что обычно называют школой, классами или учителями. Вместо этого вся окружающая среда и все виды деятельности часто рассматриваются как школа и классы, и многие или все взрослые выступают в роли учителей. Однако по мере того, как общества становятся более сложными, количество знаний, передаваемых от одного поколения к другому, становится больше, чем может знать любой человек, и, следовательно, должны развиваться более избирательные и эффективные средства культурной передачи. Результатом является формальное образование — школа и специалист по имени учитель.

Однако по мере того, как общества становятся более сложными, количество знаний, передаваемых от одного поколения к другому, становится больше, чем может знать любой человек, и, следовательно, должны развиваться более избирательные и эффективные средства культурной передачи. Результатом является формальное образование — школа и специалист по имени учитель.

По мере того, как общество становится все более сложным, а школы все более институционализированными, образовательный опыт становится все менее связанным с повседневной жизнью, все менее предметом демонстрации и обучения в контексте повседневного мира и все более абстрагируемым от практики, все более связанным с вычленение, рассказывание и изучение вещей вне контекста. Такая концентрация обучения в формальной атмосфере позволяет детям узнать о своей культуре гораздо больше, чем они могут сделать, просто наблюдая и подражая. По мере того, как общество постепенно придает все большее значение образованию, оно также пытается сформулировать общие цели, содержание, организацию и стратегии образования. Литература перегружена советами по воспитанию подрастающего поколения. Короче говоря, там развиваются философии и теории образования.

Литература перегружена советами по воспитанию подрастающего поколения. Короче говоря, там развиваются философии и теории образования.

В этой статье обсуждается история образования, прослеживается эволюция формального обучения знаниям и навыкам с доисторических и древних времен до наших дней, а также рассматриваются различные философии, которые вдохновили получившиеся системы. Другие аспекты образования рассматриваются в ряде статей. Для трактовки образования как дисциплины, включая образовательную организацию, методы обучения, а также функции и подготовку учителей, см. преподавание; педагогика; и педагогическое образование. Для описания образования в различных специализированных областях, см. историографию; юридическое образование; медицинское образование; наука, история. Для анализа философии образования см. образование, философия. Для изучения некоторых из наиболее важных вспомогательных средств в образовании и распространении знаний см. словарь ; энциклопедия; библиотека; музей; печать; издательство, история. Некоторые ограничения образовательной свободы обсуждаются в цензуре. Для анализа атрибутов зрачка см. интеллект человека; теория обучения; психологическое тестирование.

Некоторые ограничения образовательной свободы обсуждаются в цензуре. Для анализа атрибутов зрачка см. интеллект человека; теория обучения; психологическое тестирование.

Образование в первобытных и ранних цивилизованных культурах

Термин образование может применяться к первобытным культурам только в смысле инкультурации, то есть процесса культурной передачи. Первобытный человек, чья культура представляет собой совокупность его вселенной, имеет относительно фиксированное чувство культурной преемственности и вневременности. Модель жизни относительно статична и абсолютна и передается от поколения к поколению с небольшими отклонениями. Что касается доисторического образования, то о нем можно судить только по образовательным практикам сохранившихся примитивных культур.

Таким образом, цель примитивного образования состоит в том, чтобы помочь детям стать хорошими членами своего племени или группы. Особое внимание уделяется подготовке к гражданственности, потому что первобытные люди очень озабочены ростом индивидуумов как членов племени и тщательным пониманием своего образа жизни в период перехода от препубертатного возраста к постпубертатному.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Из-за разнообразия бесчисленных тысяч первобытных культур трудно описать какие-либо стандартные и единообразные характеристики допубертатного образования. Тем не менее, некоторые вещи обычно практикуются в культурах. Дети фактически участвуют в социальных процессах деятельности взрослых, и их совместное обучение основано на том, что американский антрополог Маргарет Мид назвала эмпатией, идентификацией и подражанием. Примитивные дети до достижения половой зрелости учатся, выполняя и наблюдая за основными техническими приемами. Их учителя не чужие, а их непосредственное окружение.

В отличие от спонтанных и довольно нерегулируемых подражаний в допубертатном образовании, постпубертатное образование в некоторых культурах строго стандартизировано и регламентировано. Преподавательский состав может состоять из полностью посвященных мужчин, часто неизвестных посвященному, хотя они являются его родственниками в других кланах.

В четвёртом классе у нас была отличница. Всякий раз, когда меня вызывали к доске, и я получала “четыре” или “три”, я думала, что опозорилась, потому что училась хуже неё. Я бы отменила оценки — они только настроение портят и нас портят. Без оценок если задание не даётся сразу, думаешь “Ну буду стараться лучше”, а с оценкой — “Всё, я тупой!”».

В четвёртом классе у нас была отличница. Всякий раз, когда меня вызывали к доске, и я получала “четыре” или “три”, я думала, что опозорилась, потому что училась хуже неё. Я бы отменила оценки — они только настроение портят и нас портят. Без оценок если задание не даётся сразу, думаешь “Ну буду стараться лучше”, а с оценкой — “Всё, я тупой!”». Лии сейчас явно не хватает школьных знаний, приходится догугливать. Причём замечу, что училась Лийка всегда хорошо. Это именно разница в глубине материала. Безумно нравятся преподаватели. Молодые (в основном), весёлые, позитивные, увлечённые, а не измотанные люди! КПД семейного обучения отличается от школьного в десятки раз. Ни одной минуты не тратится на ерунду вроде “Куда сел?!”, “Перестань болтать!”, “А голову ты дома не забыл?”, “Где журнал?”. Никаких снижений оценок за почерк, зачёркивания, клеточки и отступы».

Лии сейчас явно не хватает школьных знаний, приходится догугливать. Причём замечу, что училась Лийка всегда хорошо. Это именно разница в глубине материала. Безумно нравятся преподаватели. Молодые (в основном), весёлые, позитивные, увлечённые, а не измотанные люди! КПД семейного обучения отличается от школьного в десятки раз. Ни одной минуты не тратится на ерунду вроде “Куда сел?!”, “Перестань болтать!”, “А голову ты дома не забыл?”, “Где журнал?”. Никаких снижений оценок за почерк, зачёркивания, клеточки и отступы». Добавьте к этому отсутствие материальных стимулов, и вы поймёте, почему на типичных школьных уроках скучно так, что зубы сводит».

Добавьте к этому отсутствие материальных стимулов, и вы поймёте, почему на типичных школьных уроках скучно так, что зубы сводит». И мы ушли».

И мы ушли». ОГЭ — это не монстр, а обычная контрольная, только в особом формате. Если посещал занятия и не читерил, всё будет хорошо».

ОГЭ — это не монстр, а обычная контрольная, только в особом формате. Если посещал занятия и не читерил, всё будет хорошо».

Омска “Лицей № 29”

Омска “Лицей № 29”

А. участник семинара в рамках учебно-методического сопровождения педагогов предметной области ОРКСЭ с темой «Жемчужина Сибирского края»

А. участник семинара в рамках учебно-методического сопровождения педагогов предметной области ОРКСЭ с темой «Жемчужина Сибирского края»