В Москву, учиться: 2 тыс. украинцев поступали на бюджет в вузы РФ | Статьи

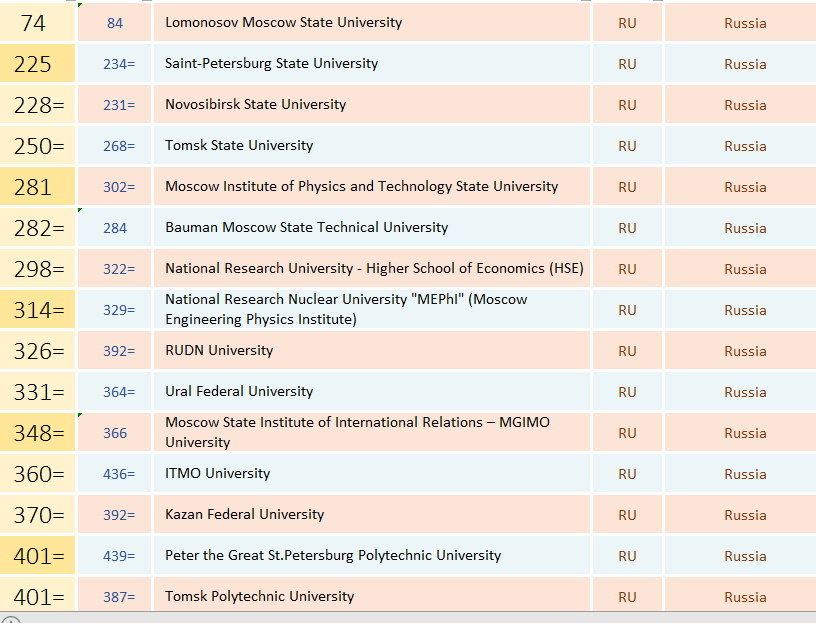

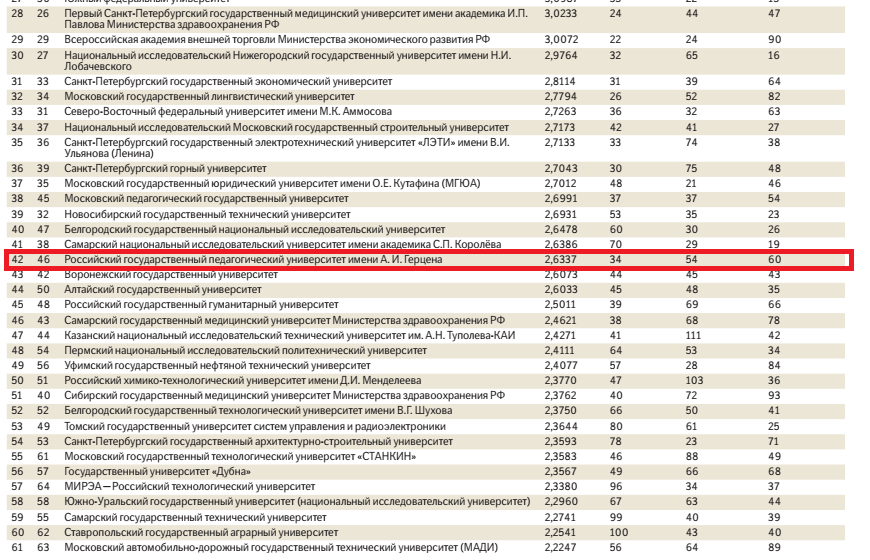

На бюджетные места в российских вузах в нынешнем учебном году претендовали почти две тыс. украинских абитуриентов. Квота для граждан соседней страны на 2018/19 год была увеличена в связи с растущим на Украине интересом к российскому образованию. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россотрудничества. В ведомстве отметили, что одним из наиболее популярных направлений стало «Языкознание и литературоведение», а самым востребованным вузом оказался Санкт-Петербургский госуниверситет.

Интерес украинских абитуриентов к получению высшего образования в РФ растет с каждым годом. Если в 2017-м году для граждан Украины было выделено 474 бюджетных места, то в ходе планирования отборочной кампании 2018/19 учебного года в отношении Украины квота составит 505 человек, пояснили в Россотрудничестве.

— В ходе кампании 2018/19 учебного года гражданами Украины было подано 1939 заявок на обучение, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

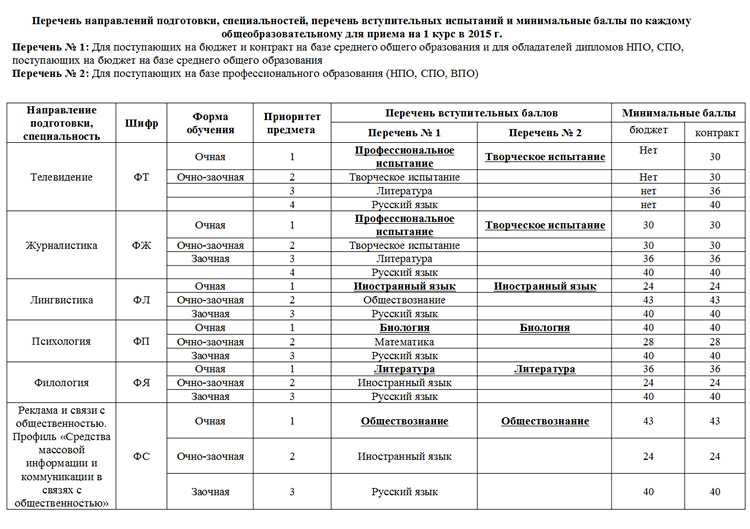

В Россотрудничестве добавили, что наиболее привлекательными специальностями и направлениями подготовки в нынешнем году стали «Экономика и управление» (211 заявок), «Клиническая медицина» (162), «Языкознание и литературоведение» (125), «Юриспруденция» (109), а также «Информатика и вычислительная техника» (93).

Для многих украинцев русский язык является родным и им проще получать образование на нем, отметил в беседе с «Известиями» замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Эта проблема особенно обострилась на фоне борьбы официального Киева с русским языком, активно начавшейся после госпереворота 2014 года.

— Кроме того, у некоторых в России родственники и им, конечно, проще адаптироваться здесь, чем в странах Европейского союза. Также надо понимать, что уровень российских вузов значительно выше, чем на Украине, -— подчеркнул депутат. — И никаким политическим маргиналам не удастся разрушить братские отношения между нашими народами.

Молодые украинцы из-за отсутствия перспектив устроиться на работу часто вынуждены искать себя за границей, считает депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева. По мнению парламентария, нынешние власти не могут переломить ситуацию и вывести экономику из кризиса. Большинство уезжают учиться и работать в Россию, а также в Польшу, Чехию и другие страны ЕС. Согласно статистике, уточнила в беседе с «Известиями» Татьяна Бахтеева, каждый 12-й украинец уезжает в РФ на заработки, поэтому неудивительно, что молодежь сразу после окончания школы стремится получить высшее образование в соседней стране.

Из-за реформы образования, которую проводят нынешние киевские власти, «искореняется научный потенциал государства», ранее отмечал депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, «дети выезжают в соседние государства, чтобы оставаться конкурентоспособными и перспективными». Самым скандальным моментом образовательной реформы стал переход обучения в стране на украинский. Учитывая, что Украина — полиэтническое государство, наступление на языки нацменьшинств, в первую очередь на русский, вынуждает граждан искать пристанище за рубежом.

По его словам, «дети выезжают в соседние государства, чтобы оставаться конкурентоспособными и перспективными». Самым скандальным моментом образовательной реформы стал переход обучения в стране на украинский. Учитывая, что Украина — полиэтническое государство, наступление на языки нацменьшинств, в первую очередь на русский, вынуждает граждан искать пристанище за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реклама

Кризис первой четверти – Огонек № 24 (5520) от 02.07.2018

Страда вступительных экзаменов в вузы отодвигает сомнения в избранном пути. Главное сейчас — поступить (желательно на бюджетное отделение), оправдать и родительские траты, и свои усилия. Но очень скоро выяснится: многим студентам профессия не нравится, выбор сделан неправильно. «Огонек» узнал, почему разочарование в выбранном вузе для наших студентов становится настоящей драмой

Радость от учебы в любимом вузе. На самом деле, увы, это скорее исключение, чем правило

Фото: Caiaimage/Getty Images

22 процента студентов российских вузов не заканчивают обучение в срок. 31 процент студентов, отчисленных из университетов, разочарованы в избранной специальности. 21 процент не нашел баланса между обучением в вузе и своими увлечениями. У 19 процентов возникли проблемы с успеваемостью из-за совмещения учебы и работы. То есть у 71 процента отчисленных студентов явный конфликт между учебой и собственными интересами. Это данные из исследования, проведенного учеными Института образования НИУ ВШЭ и государственного Университета Огайо (США) «Изучение факторов выбытия студентов из высокоселективных вузов России и США» (опубликовано в 2018 году). Исследователи отмечают, что у нас процент так называемых выбывших студентов в два раза ниже, чем в США. Но разница не только в цифрах. В американских вузах подавляющая часть «выбывших» — это студенты, сменившие специальность в процессе обучения, многие просто переходят на другие факультеты в том же университете. У нас «выбывшие» — это студенты, отчисленные за неуспеваемость, пропуски, или взявшие академический отпуск и не вернувшиеся на учебу.

31 процент студентов, отчисленных из университетов, разочарованы в избранной специальности. 21 процент не нашел баланса между обучением в вузе и своими увлечениями. У 19 процентов возникли проблемы с успеваемостью из-за совмещения учебы и работы. То есть у 71 процента отчисленных студентов явный конфликт между учебой и собственными интересами. Это данные из исследования, проведенного учеными Института образования НИУ ВШЭ и государственного Университета Огайо (США) «Изучение факторов выбытия студентов из высокоселективных вузов России и США» (опубликовано в 2018 году). Исследователи отмечают, что у нас процент так называемых выбывших студентов в два раза ниже, чем в США. Но разница не только в цифрах. В американских вузах подавляющая часть «выбывших» — это студенты, сменившие специальность в процессе обучения, многие просто переходят на другие факультеты в том же университете. У нас «выбывшие» — это студенты, отчисленные за неуспеваемость, пропуски, или взявшие академический отпуск и не вернувшиеся на учебу.

Речь в этом исследовании идет о высокоселективных вузах, то есть таких, где отбирают мотивированных и хорошо подготовленных абитуриентов. В других университетах студентов, разочарованных своим выбором профессии, еще больше. По данным сайта career.ru, довольных выбранной специальностью на первом курсе 44 процента, на втором — 32 процента, на третьем — 22 процента, а к выпуску — вообще 20 процентов.

Попадалово

Наш российский низкий процент «выбытия» долгое время считался знаком качественного образования и не привлекал внимания исследователей. Но оказалось, что за этим стоит серьезная проблема. Поступив в вуз, ребята через год-два понимают, что им не нравится ни специальность, ни вуз, ни сам процесс обучения. Но возможностей что-то изменить немного, фактически возможны лишь два варианта: либо дотянуть до диплома (на этом, как правило, настаивают родители) и потом переучиваться или работать не по специальности, либо бросить вуз и уже потом решать, что делать дальше. Вот что пишут молодые люди в интернете.

Владимир, 25 лет: «С 9-го класса хотел стать компьютерщиком. На 3-м курсе понял, что не мое. Хотел бросать университет, но доучился — родители сказали, что деньги вложены. Работаю в техподдержке, стараюсь, но — не мое. Трудно догнать других, плюс удручает монотонность. Все мечтаю сменить работу, но по материальным соображениям не получается. Не знаю, как дальше будет, трудно мириться и с вечными недотягиваниями, и с постоянным эмоциональным напряжением».

Ukiro: «Учусь на 3-м курсе вуза, на инженера-программиста. Поступила на эмоциях, хорошо не подумав. Учеба не интересна, справляюсь еле-еле. Пришло осознание упущенных возможностей. Получаю образование, а диплом мне не пригодится, потому что меня воротит от своей будущей профессии. Нет у меня технического мышления. Напрасно трачу время и деньги. Очень хочу стать переводчиком. Только сейчас поняла, чего мне хочется и какая работа мне подходит. Но перевестись на другой факультет невозможно.

Сергей: «Мне 21 год, и я учусь на 4-м курсе института, по специальности инженер (автомобильные дороги и мосты). В следующем году получаю диплом, но вся проблема в том, что я совершенно не хочу работать в этой сфере, меня ужасно тяготит учеба, мне это совершенно не интересно. Страшно даже думать о том, чтобы идти в магистратуру, но это вроде как надо в современных условиях, по мнению родителей, преподавателей, работодателей. А мне интересна медицина, могу часами взахлеб читать медицинскую литературу. Но меня уже туда не возьмут на бюджет».

Из двух вариантов — тянуть до диплома (хотя бы бакалаврского) или бросить — второй выбирают не многие. Но и с бакалаврскими «корочками» не все идут работать по специальности — от профессии тошнит.

И те, кто решает все-таки получить диплом, и другие, бросившие вуз, пополняют так называемую армию «ни-ни» — молодых людей, которые не учатся и не работают. Дипломированных «ни-ни» у нас почти 300 тысяч человек (см.

Мама лучше знает

Психологи называют это явление кризисом первой четверти жизни, и замечено оно, разумеется, не только в родных широтах, но и на Западе. Сам термин был определен западными психологами еще в 60-х годах прошлого века. Опирались они на идею нашего психолога Льва Выготского о том, что по мере развития общества усугубляется разрыв между биологическим возрастом и психологическим созреванием личности. Не случайно на Западе дети уже давно учатся в школе 12 лет, у нас на год меньше. Хотя и в Европе, и в Америке это не спасает студентов от кризиса. Кроме сомнения в избранном пути (а иногда и отвращения к нему) кризис первой четверти сопровождается депрессией, апатией, раздражительностью, озлоблением на окружающих и конфликтами с родителями и близкими, что ведет за собой замкнутость и одиночество.

Алла Холмогорова, заведующая лабораторией психологического консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии (филиал НМНИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава РФ), декан факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, рассказывает: «Мы проводили обследование студентов, в котором сравнивали первокурсников и студентов старших курсов. Именно на 3–4-х курсах больше всего проблем, свидетельствующих о личностном кризисе, эмоциональном неблагополучии. У многих студентов отчетливо проявляются симптомы депрессии, тревожности. Кризис — неизбежный этап взросления, но все проходят этот кризис по-разному. Одни — легче, другим требуется помощь психолога. Иногда дело доходит до клинических состояний, требующих врачебной помощи».

В.П. Сербского Минздрава РФ), декан факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, рассказывает: «Мы проводили обследование студентов, в котором сравнивали первокурсников и студентов старших курсов. Именно на 3–4-х курсах больше всего проблем, свидетельствующих о личностном кризисе, эмоциональном неблагополучии. У многих студентов отчетливо проявляются симптомы депрессии, тревожности. Кризис — неизбежный этап взросления, но все проходят этот кризис по-разному. Одни — легче, другим требуется помощь психолога. Иногда дело доходит до клинических состояний, требующих врачебной помощи».

Фотогалерея

Предыдущая фотография

Стив Джобс, соучредитель Apple, создатель первых персональных компьютеров, iPod, iPhon и iPad. Поступил в гуманитарный колледж «Рид» в Портленде, но отчислился после первого семестра. Решил, что не видит смысла тратить родительские деньги на дорогое, но не нужное ему образование: он не понимал, как колледж поможет ему в выборе жизненного пути. Потом признавался, то это было лучшим решением в его жизни.

Поступил в гуманитарный колледж «Рид» в Портленде, но отчислился после первого семестра. Решил, что не видит смысла тратить родительские деньги на дорогое, но не нужное ему образование: он не понимал, как колледж поможет ему в выборе жизненного пути. Потом признавался, то это было лучшим решением в его жизни.

Фото: Reuters

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft. Увлекся программированием еще в школе, создал программу для регулирования уличного движения и организовал кампанию по ее распространению. Писал программу для учета платежных ведомостей, но этот проект был остановлен заказчиками. Поступил в Гарвард на программирование. Но изучать теорию ему было скучно, понял, что в университете дают устаревшие знания — ему это не нужно, надоело, и Билл уволился после 2-го курса. Этот выбор оказался правильным: он стал самым богатым человеком планеты.

Поступил в Гарвард на программирование. Но изучать теорию ему было скучно, понял, что в университете дают устаревшие знания — ему это не нужно, надоело, и Билл уволился после 2-го курса. Этот выбор оказался правильным: он стал самым богатым человеком планеты.

Фото: Reuters

Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook. По совету матери поступил в Гарвард на психологический факультет. Через два года понял, что его больше увлекает программирование. Еще в университете создал программу, которая помогала студентам осознанно выбирать учебные курсы. Следующим проектом была сеть для студентов Гарварда thefacebook. Она быстро набирала популярность, требовала все больше внимания, потом превратилась в мировую сеть. Какая уж тут учеба!

Следующим проектом была сеть для студентов Гарварда thefacebook. Она быстро набирала популярность, требовала все больше внимания, потом превратилась в мировую сеть. Какая уж тут учеба!

Фото: Reuters

Следующая фотография

1 / 3

Стив Джобс, соучредитель Apple, создатель первых персональных компьютеров, iPod, iPhon и iPad. Поступил в гуманитарный колледж «Рид» в Портленде, но отчислился после первого семестра. Решил, что не видит смысла тратить родительские деньги на дорогое, но не нужное ему образование: он не понимал, как колледж поможет ему в выборе жизненного пути. Потом признавался, то это было лучшим решением в его жизни.

Решил, что не видит смысла тратить родительские деньги на дорогое, но не нужное ему образование: он не понимал, как колледж поможет ему в выборе жизненного пути. Потом признавался, то это было лучшим решением в его жизни.

Фото: Reuters

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft. Увлекся программированием еще в школе, создал программу для регулирования уличного движения и организовал кампанию по ее распространению. Писал программу для учета платежных ведомостей, но этот проект был остановлен заказчиками. Поступил в Гарвард на программирование. Но изучать теорию ему было скучно, понял, что в университете дают устаревшие знания — ему это не нужно, надоело, и Билл уволился после 2-го курса. Этот выбор оказался правильным: он стал самым богатым человеком планеты.

Фото: Reuters

Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook. По совету матери поступил в Гарвард на психологический факультет. Через два года понял, что его больше увлекает программирование. Еще в университете создал программу, которая помогала студентам осознанно выбирать учебные курсы. Следующим проектом была сеть для студентов Гарварда thefacebook. Она быстро набирала популярность, требовала все больше внимания, потом превратилась в мировую сеть. Какая уж тут учеба!

Фото: Reuters

Смотреть

Алла Холмогорова считает, что истоки этой проблемы лежат в школе: «Сегодня родители и учителя озабочены всеобщим культом успеха, он для них — мерило развития детей. Поэтому целью обучения становятся не самоопределение ребенка, подготовка его к сознательному и ответственному выбору будущей профессии — все это уходит на второй план, а подготовка к ЕГЭ. Психологи убеждены: сегодня большинство детей в 17 лет не готовы сделать самостоятельный выбор. И если школа вынуждает учеников в 10-м классе выбирать гуманитарное или естественно-научное направление обучения, этот выбор скорее делают родители, а не дети. Как говорят, мама лучше знает, что нужно ребенку. Результат: у детей формируется так называемая объектная позиция — стремление выполнять все обращенные к ним требования учителей и родителей, быть “хорошим”, соответствовать ожиданиям взрослых. Культ успеха и растущая конкуренция между детьми способствуют развитию перфекционизма — желания всегда и во всем достигать совершенства. Вы спросите: разве это плохо? Но проблема в том, что это позиция пассивная, она заглушает развитие в ребенке собственных интересов, потребностей и способностей, а конкуренция мешает становлению дружбы и близости со сверстниками, которые так важны в процессе поиска и понимания себя.

Поэтому целью обучения становятся не самоопределение ребенка, подготовка его к сознательному и ответственному выбору будущей профессии — все это уходит на второй план, а подготовка к ЕГЭ. Психологи убеждены: сегодня большинство детей в 17 лет не готовы сделать самостоятельный выбор. И если школа вынуждает учеников в 10-м классе выбирать гуманитарное или естественно-научное направление обучения, этот выбор скорее делают родители, а не дети. Как говорят, мама лучше знает, что нужно ребенку. Результат: у детей формируется так называемая объектная позиция — стремление выполнять все обращенные к ним требования учителей и родителей, быть “хорошим”, соответствовать ожиданиям взрослых. Культ успеха и растущая конкуренция между детьми способствуют развитию перфекционизма — желания всегда и во всем достигать совершенства. Вы спросите: разве это плохо? Но проблема в том, что это позиция пассивная, она заглушает развитие в ребенке собственных интересов, потребностей и способностей, а конкуренция мешает становлению дружбы и близости со сверстниками, которые так важны в процессе поиска и понимания себя. Расплата приходит позже, на 3–4-х курсах вуза, когда человек начинает понимать, что живет не свою жизнь».

Расплата приходит позже, на 3–4-х курсах вуза, когда человек начинает понимать, что живет не свою жизнь».

Познай самого себя

ЕГЭ сданы, решены задачки вузовских олимпиад. Счастливые абитуриенты пишут заявления — можно подавать документы в пять университетов и на три направления. Казалось бы, выбор большой. Но почти никто из вчерашних школьников не представляет, что его ждет в будущем, чему он будет учиться и кем работать. Сколько доводов и аргументов найдет абитуриент, прежде чем отдаст в вуз свой подлинник школьного аттестата! Кроме самого важного: собственного желания и возможностей.

Руководитель проектов Национального центра профессиональной ориентации Мария Косинец отмечает, что большинство старшеклассников имеют смутное представление о существующих профессиях и своих желаниях. Причина — слабая профориентационная работа в школах. Да, иногда классные руководители дают детям профориентационные тесты. Они составлены по старым методикам еще в 90-х годах и совершенно не отвечают требованиям современных профессий. Результат получается абсурдный: большинство мальчиков должны стать программистами, а большинство девочек — дизайнерами одежды.

Результат получается абсурдный: большинство мальчиков должны стать программистами, а большинство девочек — дизайнерами одежды.

По словам Марии Косинец, ребята, которые приходят в Центр, редко отождествляют свои желания и интересы с будущей профессией. Кто-то намерен продолжить дело родителей (это чаще встречается у медиков и представителей ряда технических специальностей). Кто-то собирается поступать «за компанию» — в вуз, где учатся друзья и рассказывают, как там «круто». Подростки, осознающие свои потребности и способности, встречаются крайне редко. Да, собственно, таким детям профориентационная помощь, наверное, и не нужна.

«Наконец, главная проблема абитуриентов,— говорит Мария Косинец,— в том, что они не видят различий между школьными предметами и будущей профессией. Знание физики и математики нужны будущим инженерам. Но это еще не профессия. Сегодня существуют огромные различия между инженерным делом в строительстве, промышленности, энергетике и в других областях. То же самое — в юриспруденции. Судья, адвокат, следователь, прокурор — все юристы, но работа у них разная. Мы стремимся показать ребятам эти различия, чтобы они могли сделать самостоятельный и осознанный выбор. Но самое главное для них — это понять свои желания и возможности».

Судья, адвокат, следователь, прокурор — все юристы, но работа у них разная. Мы стремимся показать ребятам эти различия, чтобы они могли сделать самостоятельный и осознанный выбор. Но самое главное для них — это понять свои желания и возможности».

Деньги не идут за студентом

Чаще всего «прозрение», что он попал не туда и учеба ему безразлична, накрывает студента на 2–3-м курсе. Тогда он начинает пропускать занятия, плохо учиться, иногда дело доходит до отчисления из вуза.

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ, рассказывает, что несколько ее магистров решили создать консультационную службу для студентов с академической неуспеваемостью. «И вот что выяснилось,— говорит Ирина Всеволодовна.— Дело не в том, что эти ребята не могут справиться с учебными заданиями. Большинство студентов обращались в эту службу именно с вопросами самоопределения. Они говорили: мне все тошно, я не знаю, зачем я сюда поступил. Ну хорошо, возьму себя в кулак, закончу еще один курс ради родителей. Или вместо двойки получу тройку. Зачем? Зачем мне терять еще год, если я точно не хочу этим заниматься? Чтобы мне через четыре года положить родителям диплом на стол и сказать: спасибо, до свидания, я буду жить по-другому? При таком повороте событий у студентов должна быть возможность изменить траекторию обучения — перевестись на другой факультет или в другой университет. Но, к сожалению, этот маневр возможен только после окончания бакалавриата либо при поступлении в магистратуру. Еще один вариант — устроиться на работу не по той специальности, которой обучался. Наша система высшего образования предусматривает очень жесткие условия обучения, не допускающие переходов раньше получения диплома». Именно это делает кризис первой четверти настолько болезненным для наших молодых людей, загоняет их в безвыходное, с их точки зрения, положение.

Или вместо двойки получу тройку. Зачем? Зачем мне терять еще год, если я точно не хочу этим заниматься? Чтобы мне через четыре года положить родителям диплом на стол и сказать: спасибо, до свидания, я буду жить по-другому? При таком повороте событий у студентов должна быть возможность изменить траекторию обучения — перевестись на другой факультет или в другой университет. Но, к сожалению, этот маневр возможен только после окончания бакалавриата либо при поступлении в магистратуру. Еще один вариант — устроиться на работу не по той специальности, которой обучался. Наша система высшего образования предусматривает очень жесткие условия обучения, не допускающие переходов раньше получения диплома». Именно это делает кризис первой четверти настолько болезненным для наших молодых людей, загоняет их в безвыходное, с их точки зрения, положение.

Да, формально существуют правила перевода студентов. Можно перевестись с бюджетной основы на платную (только желающих это сделать немного). Можно наоборот — только если свободные места на бюджете найдутся (и это некоторым студентам удается, но случаи эти единичные). Можно перейти с очного на заочное — если семейные обстоятельства принудят. А можно ли перейти на другой факультет или в другой вуз? На этот вопрос отвечает Максим Назаров, проректор РАНХиГС: «Законодательных ограничений для перевода студентов из вуза в вуз нет. Каждый имеет право получить образование по выбранному направлению подготовки или специальности. Но есть и ряд трудностей, с которыми сталкиваются студенты, желающие перевестись в другой вуз.

Можно перейти с очного на заочное — если семейные обстоятельства принудят. А можно ли перейти на другой факультет или в другой вуз? На этот вопрос отвечает Максим Назаров, проректор РАНХиГС: «Законодательных ограничений для перевода студентов из вуза в вуз нет. Каждый имеет право получить образование по выбранному направлению подготовки или специальности. Но есть и ряд трудностей, с которыми сталкиваются студенты, желающие перевестись в другой вуз.

В первую очередь студент должен освоить материал, который им не был изучен, сдать зачеты и экзамены. Различия в учебных планах и программах между вузами могут быть очень существенными даже по одному направлению подготовки. Для каждого направления утвержден свой ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт). Однако вузы во многом сами определяют наполнение учебных планов. Отсюда и различия. Например, по направлению “менеджмент” программы могут быть самые разные по своим задачам и наполнению: производственный менеджмент, финансовый, спортивный и т. д.».

д.».

Вторая трудность, с которой сталкиваются студенты при переводе из вуза в вуз, говорит Максим Назаров, в том, что студенту-бюджетнику невозможно перевестись из одного вуза в другой с сохранением бюджетного финансирования: деньги не «идут» за студентом.

Перевод на бюджетное место возможен только через конкурсные процедуры. Они проводятся самим вузом, если освобождается бюджетное место.

Однако на одно и то же вакантное место претендуют студенты-«платники», которые обучаются в том же вузе. Поэтому претендент из другого учебного заведения имеет меньше шансов пройти этот конкурс.

В 2005–2006 годах, когда ЕГЭ только проходил апробацию, обсуждалась идея ГИФО — государственных именных финансовых обязательств. Эту идею продвигала Татьяна Львовна Клячко, профессор РАНХиГС. В зависимости от результатов ЕГЭ предполагалось выделять на абитуриентов деньги по трем категориям, от высшей к низшей (условно — отличникам, хорошистам, троечникам). Вузы получали бы эти деньги в зависимости от выбора абитуриентов. Куда абитуриент, туда и деньги. Может, это облегчило бы перевод студентов из вуза в вуз или с одной специальности на другую. Но идею похоронили и приняли другое правило: сначала деньги, которые государство выделяет через распределение бюджетных мест, потом студенты.

Куда абитуриент, туда и деньги. Может, это облегчило бы перевод студентов из вуза в вуз или с одной специальности на другую. Но идею похоронили и приняли другое правило: сначала деньги, которые государство выделяет через распределение бюджетных мест, потом студенты.

Зачем нам эта «болонка»

Ирина Абанкина считает, что у нас очень плохо организованы возможности перехода на другое направление обучения, возможности индивидуального мобильного формирования своей образовательной программы, с постоянным встроенным переучиванием под изменения на рынке труда. Все это усугубляет кризис первой четверти жизни. В момент, когда человек созрел до самоопределения, когда он понял, где может приложить свои силы и способности, он натыкается на стену — уйти из вуза можно «только на улицу».

Академическая мобильность студентов — важнейшее положение Болонской декларации, которую Россия подписала в 2003 году. Противников было очень много, систему академической мобильности презрительно называли «болонкой».

«Мы не выполнили это положение, очень много нарушив в Болонской декларации,— говорит Ирина Абанкина.— Поначалу Министерство образования держало под контролем переход на Болонскую систему, постоянно анализировало этот процесс, но потом забросило. Сейчас время от времени раздаются выкрики, что где-то признают дипломы какого-то нашего университета, но это лишь частные случаи. Был подготовлен список 220 вузов для нострификации (международного признания) дипломов, но он так и остался на бумаге».

В результате наши студенты не могут брать курсы на семестр или на год в других вузах, не говоря уже о зарубежных институтах. Потому что у нас также на бумаге осталась идея учебных кредитов — образовательных единиц, в которых согласно Болонской декларации оценивается трудоемкость учебных предметов. Это очень облегчило бы и возможности перевода студента с одной специальности на другую. Но не получилось.

Владимир Филиппов, ректор РУДН, а в 2003 году министр образования РФ, подписавший Болонскую декларацию, вспоминает: «Из основных положений декларации нам удалось реализовать многоуровневую систему высшего образования: бакалавриат — магистратура — аспирантура. Причем в отличие от европейских университетов наш бакалавриат четырехлетний. Мы тогда убедили коллег, что для нас трехлетний бакалавриат неприемлем, ведь наши дети учатся в школе на год меньше. Сейчас европейские коллеги признают, что мы были правы, и думают о внедрении у себя нашего опыта. Однако система учебных кредитов пока не стала у нас обязательной для всех университетов. Мы в РУДН вместе с дипломами выдаем бакалаврам европейские приложения ECTS (общеевропейская система учета учебной работы студентов при освоении образовательной программы или курса). Это делают и некоторые другие вузы, работающие по совместным программам с зарубежными университетами. К сожалению, пока получается так, что организовать совместные программы нам легче с зарубежными университетами, чем со своими российскими. Вообще внутренняя академическая мобильность студентов у нас очень затруднена. Здесь и вопросы переезда из города в город, и нехватка мест в общежитиях. Но самое главное — нам так и не удалось создать финансовый механизм, обеспечивающий правило “деньги следуют за студентом”».

Причем в отличие от европейских университетов наш бакалавриат четырехлетний. Мы тогда убедили коллег, что для нас трехлетний бакалавриат неприемлем, ведь наши дети учатся в школе на год меньше. Сейчас европейские коллеги признают, что мы были правы, и думают о внедрении у себя нашего опыта. Однако система учебных кредитов пока не стала у нас обязательной для всех университетов. Мы в РУДН вместе с дипломами выдаем бакалаврам европейские приложения ECTS (общеевропейская система учета учебной работы студентов при освоении образовательной программы или курса). Это делают и некоторые другие вузы, работающие по совместным программам с зарубежными университетами. К сожалению, пока получается так, что организовать совместные программы нам легче с зарубежными университетами, чем со своими российскими. Вообще внутренняя академическая мобильность студентов у нас очень затруднена. Здесь и вопросы переезда из города в город, и нехватка мест в общежитиях. Но самое главное — нам так и не удалось создать финансовый механизм, обеспечивающий правило “деньги следуют за студентом”».

И опять все упирается в финансы. Видимо, там, где их распределяют, предпочитают простые решения. Человек попал на бюджетное место, значит, должен учиться, учиться и учиться. Грызть гранит. Кстати, это относится и к тем, кто учится за свои деньги — у них ведь тоже возможностей что-то изменить немного. А то, что из вуза выйдет человек (если доучится), который ненавидит свою профессию, или разуверившийся в себе,— это от лукавого.

Александр Трушин

Что делать?

Пять советов тем, кто попал в кризис первой четверти жизни

- Забудь о том, что ты кому-то что-то «должен» — в частности, быть таким, каким тебя видят родители или близкие, иметь цели и достижения, которые определены не тобой, а другими. Твоя судьба и путь уникальны, поэтому ориентироваться надо на себя.

- Сделай паузу и попытайся понять, как хочется жить. Возможно, стоит сменить сферу деятельности, заняться внешностью, вспомнить, что радовало в прошлом, и заняться этим.

Главное — выдохнуть и попытаться спокойно оглядеться вокруг.

Главное — выдохнуть и попытаться спокойно оглядеться вокруг. - Говори о себе с друзьями, родителями и просто знакомыми. Замыкаться в себе — худший вариант в сложившейся ситуации. Твоя проблема не уникальна, и есть люди, которые это уже пережили, от них можно получить совет или поддержку.

- Не впадать в крайности. Свести к минимуму общение с неприятными людьми во избежание конфликтов, стараться не тратить деньги на необдуманные покупки и прочее.

- Спокойно взглянуть на жизнь и перестать требовать от себя всего и сразу. Важно углубиться в решение какой-нибудь одной проблемы либо распланировать свои действия, чтобы двигаться к цели постепенными, но уверенными шагами.

Источник: psyera.ru

Советы тем, кто впервые посещает Москву, Россия

Когда дело доходит до посещения Москвы в первый раз, вы можете обнаружить много противоречивой информации об этом великом городе. Начиная с подачи заявления на получение российской визы (что может быть очень запутанным) и заканчивая холодной зимней погодой в России, страна полна сюрпризов, и вы никогда не знаете, что может случиться и что вы получите в следующий раз, когда приедете. При посещении Москвы ощутима сложная история, но с множеством торговых центров, ресторанов и баров Москва по праву считается идеальным местом для новичков. Как местный житель Москвы, проживший там постоянно почти год, я создал этот местный путеводитель с советами московских инсайдеров, способами передвижения, едой, которую можно попробовать, и где остановиться.

При посещении Москвы ощутима сложная история, но с множеством торговых центров, ресторанов и баров Москва по праву считается идеальным местом для новичков. Как местный житель Москвы, проживший там постоянно почти год, я создал этот местный путеводитель с советами московских инсайдеров, способами передвижения, едой, которую можно попробовать, и где остановиться.

Из какого аэропорта лучше всего лететь в Москву?

Недалеко от города расположены четыре международных аэропорта, но есть вероятность, что вы прилетите в Шереметьево (SVO), Домодедово (DME) или Внуково (VKO), а в международный аэропорт Жуковский прибывает лишь несколько рейсов.

Поезд «Аэроэкспресс» — это самый быстрый (и мой любимый на данный момент) способ добраться до центра Москвы из основных аэропортов города. Поезда ходят каждые 30 минут с 5:00 до 12:00 и стоят 8 долларов США (500 рублей) в одну сторону. У экспрессов масса преимуществ, но при частом плотном движении в Москве это самый удобный способ добраться до центра города в предсказуемое время.

Если вы путешествуете с ограниченным бюджетом, велика вероятность, что вы захотите сэкономить на транспорте. Все московские аэропорты связаны с ближайшей станцией метро автобусами. Обычно они не такие удобные, но очень дешевые, поэтому вы можете путешествовать менее чем за 3 доллара США в одну сторону. Но имейте в виду, что дорога из окраины Москвы может занять некоторое время. Автобус № 851 связывает аэропорт Шереметьево со станцией метро «Речной вокзал», а автобус № 308 связывает аэропорт Домодедово с одноименной станцией метро.

Как Путешествовать по Москве

Приезжему впервые и экономному лучше всего купить и не запутаться – карту Тройка. Хотя поначалу может быть сложно понять московский общественный транспорт и систему продажи билетов, эта многоразовая карта позволяет вам пользоваться метро, автобусами, трамваями и троллейбусами по сниженным ценам и является находкой, если вы не говорите по-русски. Это работает очень просто. Вот мои другие рекомендации о том, как сэкономить деньги во время путешествия по Европе.

Вы можете получить карту «Тройка» на месяц менее чем за 30 долларов США, поэтому не упустите возможность сэкономить деньги и не тратить время в очередях. Если вы путешествуете в группе, карта «Тройка» — отличное соотношение цены и качества, так как она не персонифицирована и может использоваться всеми.

Такси легко доступны в аэропортах, но я просто ненавижу ездить на такси по городу — есть вероятность, что вы потратите много времени в пробках, а цены могут колебаться в час пик и в зависимости от расстояния. Über и Get Taxi по-прежнему остаются лучшими вариантами, если вы не говорите по-русски.

Если вам не хочется ходить пешком, по всему городу есть множество док-станций. Вы можете взять велосипед в одном месте и вернуть его в другом. Единственное, что вам нужно, это зарегистрироваться на их веб-сайте, получить свои личные данные для входа и все! Вы готовы исследовать город на велосипеде! Внимание: велокультура для москвичей относительно новая, поэтому я бы рекомендовал избегать улиц с интенсивным движением и выбирать парки, узкие центральные улицы, набережные и Бульварное кольцо.

Где остановиться в Москве

Когда вы планируете свой первый визит в Москву, вы можете обнаружить, что есть буквально тысячи мест, где можно остановиться. Размещение в Москве варьируется от роскошных отелей до бюджетных хостелов, которые часто имеют как общие помещения, так и отдельные комнаты.

Чтобы сократить ваши расходы на проживание, я рекомендую использовать систему бронирования отелей Островок, которая может пригодиться, если вы хотите получить более выгодные цены на отели, чем в Booking. По состоянию на середину 2018 года российский рубль упал на 5% по отношению к доллару, что сделало даже роскошные отели в Москве более доступным вариантом по сравнению с аналогичными отелями в остальной Европе. Если вы ищете недорогие отели в Москве, я рекомендую 999 Gold Hotel и Orange Hotel рядом с Парком Победы. Популярны AirBnB и Couchsurfing, а большинство хостов говорят по-английски.

Местные продукты, которые нельзя пропустить в Москве (и где их найти)

В Москве легко найти крупнейшие мировые бренды быстрого питания, такие как McDonald’s, Burger King, KFC и Subway. Но держу пари, вам не захочется посещать международные рестораны, где есть все, от суши (которые многие местные жители обожают годами) до гамбургеров. Вместо этого я рекомендую посетить рестораны быстрого питания, предлагающие блины (русские блины), гречку (гречневую кашу), пельмени (вареники), борщ (свекольный суп) и сырники (жареные творожные блины). Некоторые из доступных, но приличных сетей питания включают Moo-Moo, Grabli и Yolki-Palki.

Но держу пари, вам не захочется посещать международные рестораны, где есть все, от суши (которые многие местные жители обожают годами) до гамбургеров. Вместо этого я рекомендую посетить рестораны быстрого питания, предлагающие блины (русские блины), гречку (гречневую кашу), пельмени (вареники), борщ (свекольный суп) и сырники (жареные творожные блины). Некоторые из доступных, но приличных сетей питания включают Moo-Moo, Grabli и Yolki-Palki.

Если вы ищете немного другой кулинарный опыт, присмотритесь к традиционным блюдам из Грузии, Узбекистана и других бывших советских республик. В данном случае я не могу достаточно высоко рекомендовать такие бренды, как «Джонджоли» с грузинской кухней, «Одесса-мама» с большим выбором блюд из Украины и сеть «Урюк», где можно найти один из лучших пловов в Москве.

Места для посещения в Москве За пределами очевидного

Помимо известных достопримечательностей, в Москве есть множество мест, которые подобны скрытым жемчужинам, ожидающим своего открытия. При таком большом количестве туристов, посещающих Москву каждый год, лишь небольшой процент из них на самом деле выезжает за пределы Третьего транспортного кольца. Вот мои предложения по местам для посещения в Москве, если вы хотите чего-то другого, кроме Кремля и Красной площади.

При таком большом количестве туристов, посещающих Москву каждый год, лишь небольшой процент из них на самом деле выезжает за пределы Третьего транспортного кольца. Вот мои предложения по местам для посещения в Москве, если вы хотите чего-то другого, кроме Кремля и Красной площади.

Патриаршие пруды

Спокойный и очаровательный район рядом со станцией метро «Маяковская» давно известен как место, популярное у иностранцев. Однако лишь немногие путешественники добираются сюда. Я настоятельно рекомендую посетить этот очаровательный парк, особенно если вы поклонник Булгакова. Местность у Патриарших прудов упоминается во вступительной сцене романа, где происходит разговор Берлиоза, Ивана Бездомного и Воланда.

Если вы ищете, чем заняться в Москве за 7 дней, у меня это есть!

Патриаршие прудыСобор Непорочного Зачатия

Этот впечатляющий собор находится недалеко от Московского зоопарка и Посольства Польши. На самом деле, этот неоготический римско-католический храм является одним из самых больших и красивых католических соборов в России. Построенное в начале 20 века, здание имело довольно сложную историю. Он был закрыт и сильно пострадал от воздушных бомбардировок во время Второй мировой войны, но был восстановлен в 1990 году. Теперь вы можете посетить одну из масс, проводимых на разных языках, бесплатно насладиться концертами классической музыки в этом менее известном архитектурном здании. драгоценный камень.

Построенное в начале 20 века, здание имело довольно сложную историю. Он был закрыт и сильно пострадал от воздушных бомбардировок во время Второй мировой войны, но был восстановлен в 1990 году. Теперь вы можете посетить одну из масс, проводимых на разных языках, бесплатно насладиться концертами классической музыки в этом менее известном архитектурном здании. драгоценный камень.

Коломенский парк

Коломенский парк Этот огромный парк одновременно является музеем под открытым небом и объектом ЮНЕСКО и пользуется огромной популярностью у местных жителей. Расположенный на юго-востоке Москвы, Коломенский парк является домом для ряда деревянных построек из северной России и церкви Вознесения Господня на вершине холма. Коломенское с впечатляющим количеством оригинальных зданий, церквей, колоколен и павильонов восходит к 14 веку, поэтому на осмотр этого менее известного места может уйти до четырех часов. Если вы хотите насладиться захватывающими видами, посетите Коломенское в солнечный выходной день, чтобы мельком увидеть местную жизнь.

Посетите ВДНХ и Музей космонавтики

Ладно, это не то чтобы скрытая жемчужина, но это одно из моих любимых мест в Москве. Выставка Достижений Народного Хозяйства была основана, чтобы продемонстрировать и отметить достижения экономики Советского Союза и воздать должное советской программе воздухоплавания. ВДНХ, наполненная причудливыми статуями, фантастической архитектурой и множеством популярных карнавальных аттракционов, нельзя пропустить. В двух шагах от метро находится Музей космонавтики, где можно узнать что-то новое об освоении космоса и технике. Стоимость входа 250 руб. (на июль 2018 г.).

Посетите Московский государственный университет

Возможно, это самое высокое учебное здание в мире. Государственный университет возвышается над Москвой с района, известного как Воробьевы горы (что означает «Воробьевы горы»). Здание МГУ — одна из семи сталинских высоток, поэтому можно ожидать, что этот исключительный архитектурный шедевр раскроет социалистическое убранство во всей красе.

Несмотря на то, что вы не можете войти в здание без действительного студенческого билета, главная причина прийти сюда — это потрясающий панорамный вид на город. Рядом с университетом есть две станции метро, но я рекомендую пользоваться той, которая звонит в Университет, чтобы не утомительно 30-минутно ходить в гору через парк.

Московский государственный университетМузей Рижской железной дороги

Музей находится рядом с Рижской станцией метро и железнодорожным вокзалом и является еще одной достопримечательностью в глуши. В Железнодорожном музее представлено более 70 локомотивов от паровых, дизельных до электрических, в том числе несколько экспериментальных высокоскоростных поездов. К сожалению, все описание экспонатов только на русском языке, но заранее можно договориться об экскурсии на английском языке. Это того стоит. Железнодорожный музей открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. кроме понедельника и вторника.

Музей Рижской железной дорогиВот и все. Советы новичкам по посещению Москвы!

Иван Танненберг

Иван Танненберг — независимый путешественник, любитель истории и технарей. Путешествуя по миру с рюкзаком в течение полутора лет без остановок, он теперь базируется во Вьетнаме, стремясь исследовать новые и умопомрачительные направления. Посетите его блог о путешествиях, чтобы узнать больше о его путешествиях по миру. Следите за ним в Facebook, Instagram и Twitter.

Путешествуя по миру с рюкзаком в течение полутора лет без остановок, он теперь базируется во Вьетнаме, стремясь исследовать новые и умопомрачительные направления. Посетите его блог о путешествиях, чтобы узнать больше о его путешествиях по миру. Следите за ним в Facebook, Instagram и Twitter.

Бюджетная информация – IUP

Последние сообщения президента относительно бюджета.

Общий бюджет на 2012-13 финансовый год

В конце июня законодательный орган Пенсильвании и губернатор утвердили фиксированные ассигнования для PASSHE. 9 июля 2012 г. Совет управляющих PASSHE утвердил повышение платы за обучение и плату на 2012–2013 финансовый год. В результате сейчас мы можем завершить подготовку общего бюджета IUP (E&G) на 2012–2013 финансовый год.

Президент Дрисколл обсуждает цели и вопросы бюджета в интервью WIUP-TV, 19 сентября0003

В ходе этой широкомасштабной дискуссии президент отвечает на вопросы, связанные с бюджетом, и определяет три наиболее важные цели на первый год работы в IUP. Он даже немного рассказывает о ловле лосося.

Он даже немного рассказывает о ловле лосося.

Бюджетные сокращения на 2013–2014 финансовый год

Чтобы восполнить прогнозируемый дефицит в размере 5,786 млн долларов США на 2013–2014 финансовый год, были произведены сокращения центрального бюджета, определены новые доходы, и каждый вице-президент и Канцелярия Президента работали над определением Сокращение бюджета на 3,987 миллиона долларов. Эти сокращения не включают каких-либо активных сокращений сотрудников и не изменят нашу основную миссию обслуживания наших студентов.

Обновления президента на 2013–2014 гг. Информация о бюджете

После моего сообщения от 29 мая 2013 г. о бюджете IUP на 2013–2014 гг. у нас есть информация о наших бюджетных предположениях и план дальнейших действий.

Операционный бюджет IUP на 2013-2014 гг. сбалансирован

После того, как 5 августа я предоставил вам последнюю информацию, мы скорректировали текущий бюджет на текущий финансовый год и активно участвуем в решении бюджетных задач на будущие годы.

Общие рекомендации по сокращению бюджета на 2014–2015 финансовый год

Планирование наиболее вероятного сценария на 2014–2015 финансовый год показывает прогнозируемый дефицит в размере 2,561 млн долларов США. IUP будет использовать единовременные централизованные сбережения для покрытия 1,281 млн долларов США, сократив дефицит до 1,280 млн долларов США. Постоянные сокращения бюджета на эту сумму должны быть определены в течение следующих 60 дней.

Президент описывает многолетний подход к балансированию бюджета общего фонда IUP

После консультации с Консультативным комитетом по бюджету университета президент Майкл Дрисколл представляет обновленную информацию о планировании бюджета университета, включая предлагаемый трехсторонний подход для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности.

Бюджетное обновление: неопределенные обстоятельства задерживают окончательную доработку финансовых планов на 2015-16 гг.