Что входит, а что не входит в российскую школьную программу

Не за горами первое сентября, а значит, миллионы детей и подростков вновь сядут за парты, чтобы набираться знаний – полезных и не очень. При поддержке TBRG Open «Афиша Daily» разобралась, как менялась российская школьная программа — от зарождения Советского Союза до наших дней.

партнерский материал

партнерский материал

Мало какая сфера зависит от смены политического строя и общественных настроений больше, чем образовательная. С одной стороны, именно в школе человек обычно усваивает базовые знания о себе и мире, а с другой — за счет содержания курсов и методик преподавания очень легко контролировать, какую информацию дети получат и в каком виде она до них дойдет. Школьная программа за последние сто лет наглядно демонстрирует изменения, которые претерпевала государственная идеология: от попытки дать ученикам глоток свободы на заре 1920-х до заключения их в ура-патриотический вакуум в 1940-е, от космического культа 1960-х — до неразберихи 1990-х.

Разумеется, сделать обзор эволюции всей школьной программы — задача практически непосильная: даже исследователи педагогики предпочитают сосредоточиться на одной-двух областях знаний. Однако в ретроспективе ее ключевые особенности угадываются с легкостью. Во-первых, существует ряд предметов, которые больше других пострадали от веяний времени. Речь идет даже не об истории: понятно, что ее неоднократно кромсали и переписывали. Во-вторых, ряд дисциплин, пользовавшихся в советское время большим авторитетом, были со временем упразднены или переведены в статус факультативных. Наконец, в-третьих, некоторые курсы, разработанные десятилетия назад, явно нуждаются в переосмыслении.

Предметы, ставшие жертвами режима

Литература

История. Литература — едва ли не самая проблемная зона российского школьного образования: спор о том, какие книги должны читать дети, а какие не должны, ведется уже более ста лет. До революции ситуация обстояла чуть проще: строго выверенной программы чтения, в общем-то, не существовало вплоть до 1850-х годов. Каждое учебное заведение получало в этом смысле известный кредит доверия, хотя в приоритете все равно оставались переводы античных и европейских авторов, дополненные Сумароковым, Херасковым, Державиным и т. д. И только в середине XIX века вышел первый более-менее обязательный список, составленный Алексеем Дмитриевичем Галаховым, историком литературы, профессором Петербургского историко-филологического института.

Каждое учебное заведение получало в этом смысле известный кредит доверия, хотя в приоритете все равно оставались переводы античных и европейских авторов, дополненные Сумароковым, Херасковым, Державиным и т. д. И только в середине XIX века вышел первый более-менее обязательный список, составленный Алексеем Дмитриевичем Галаховым, историком литературы, профессором Петербургского историко-филологического института.

В том числе благодаря Галахову сложился пласт писателей и поэтов, которых и сегодня дети изучают в рамках курса по золотому веку русской литературы. Например, именно он уделил приоритетное внимание Пушкину и Лермонтову. А еще — избавился в своей хрестоматии от Тредиаковского и Хераскова, выразив таким образом сенсационную по тем временам мысль: отрокам можно читать не только давно почивших классиков. Программа Галахова была стандартом вплоть до начала 1920-х, но уже во второй половине десятилетия начался неуклонный процесс подчинения педагогики целям партии.

Подробности по теме

«Лермонтов — нытик»: старшеклассники — о школьной программе по литературе

«Лермонтов — нытик»: старшеклассники — о школьной программе по литературе

Радищева и Салтыкова-Щедрина с парохода современности не скинули: в методичке за 1932 год четко говорилось, что делать этого нельзя, поскольку литература прошлых лет позволяет восстановить «жизнь и борьбу классов». Конечно, к гениям XIX века добавились светочи социалистической мысли: школьники начали читать Ленина, Фадеева, Серафимовича. Однако главным было то, что подход к преподаванию литературы в корне изменился: она стала инструментом познания не жизни, а общества. Единый учебник, в свою очередь, позиционировался теперь как эталонный источник знаний: импровизировать не разрешалось ни учителю, ни ученикам. Если Марь Иванна, блюдя интересы партии, сказала, что русский бунт — не бессмысленный и беспощадный, а вполне осознанный и даже необходимый, значит, права она, а не Пушкин.

Конечно, к гениям XIX века добавились светочи социалистической мысли: школьники начали читать Ленина, Фадеева, Серафимовича. Однако главным было то, что подход к преподаванию литературы в корне изменился: она стала инструментом познания не жизни, а общества. Единый учебник, в свою очередь, позиционировался теперь как эталонный источник знаний: импровизировать не разрешалось ни учителю, ни ученикам. Если Марь Иванна, блюдя интересы партии, сказала, что русский бунт — не бессмысленный и беспощадный, а вполне осознанный и даже необходимый, значит, права она, а не Пушкин.

Не остались без внимания и школьники, жившие в союзных республиках: они изучали русскую литературу практически наравне с национальной — в первую очередь ради освоения языка. Например, в эстонских школах во второй половине 1940-х годов на русский язык и литературное чтение отводилось не менее 165 часов в год. Уже ближе к 1970-м с произведениями Вилиса Лациса, Мухтара Ауэзова, Олеся Гончара предлагалось ознакомиться не только латышским, казахским и украинским школьникам, но и 8–9-классникам из РСФСР.

Логичным было бы предположить, что с приходом хрущевской оттепели и появлением нового, особого пласта советской литературной интеллигенции — шестидесятников — либерализация доберется и до школьного списка для чтения. Отчасти так оно и произошло, но за счет сокращения учебных часов вкупе с существенным расширением программы, в которую, кстати, впервые ворвался ранее считавшийся неблагонадежным Достоевский с «Преступлением и наказанием», учителям приходилось пытаться объять необъятное. Более того, от них по-прежнему требовалось деликатно умалчивать о христианских истоках русской литературы и продвигать идею, будто Пушкин и Толстой творили для того, чтобы впоследствии родилась великая советская культура.

Глоток свободы школе — как, впрочем, и всей стране — удалось сделать лишь в 1990-е. Если раньше каркасом, на который нанизывались произведения разных авторов, служила ленинская периодизация революционного движения, то теперь писателей делили просто на представителей той или иной эпохи. В средней школе дети начали читать «Повесть временных лет» и «Житие протопопа Аввакума», а старшеклассники — Бунина и Пастернака. Значительная часть программы обрела рекомендательный характер, и учителя получили возможность выбирать, какие стихи и рассказы обсуждать с учениками. К Шекспиру, Байрону и Гете, которых штудировали и в советское время, добавились опциональные Флобер, Толкин, Хемингуэй и японские хокку. В 2011-м и вовсе был выпущен сокращенный вариант «Архипелага ГУЛАГ», рекомендованный для прочтения подросткам. Казалось бы, наконец достигнут компромисс. Увы, на деле страсти вокруг школьной программы по литературе только разгораются.

В средней школе дети начали читать «Повесть временных лет» и «Житие протопопа Аввакума», а старшеклассники — Бунина и Пастернака. Значительная часть программы обрела рекомендательный характер, и учителя получили возможность выбирать, какие стихи и рассказы обсуждать с учениками. К Шекспиру, Байрону и Гете, которых штудировали и в советское время, добавились опциональные Флобер, Толкин, Хемингуэй и японские хокку. В 2011-м и вовсе был выпущен сокращенный вариант «Архипелага ГУЛАГ», рекомендованный для прочтения подросткам. Казалось бы, наконец достигнут компромисс. Увы, на деле страсти вокруг школьной программы по литературе только разгораются.

Перспективы. Хотя после недавнего скандала Министерство образования открестилось от идеи исключить из обязательного списка для чтения Куприна и Лескова, заменив их Улицкой и Пелевиным, количество современных авторов в школьной программе будет увеличиваться: это естественный процесс, избежать которого не получалось ни в один исторический период. Кроме того, поскольку нынешним школьникам все менее понятен язык, на котором говорят герои Пушкина и Карамзина, в скором времени наверняка придется пересмотреть методику изучения классики — в сторону если не уменьшения отведенных на нее часов, то углубления лингвистического анализа.

Кроме того, поскольку нынешним школьникам все менее понятен язык, на котором говорят герои Пушкина и Карамзина, в скором времени наверняка придется пересмотреть методику изучения классики — в сторону если не уменьшения отведенных на нее часов, то углубления лингвистического анализа.

Иностранные языки

История. Еще одним предметом, который напрямую зависел от веяний времени, стал иностранный язык. Из базового курса литературы мы знаем, что галломания привела к тому, что российская элита времен Фонвизина говорила почти исключительно на французском, а позже до страны докатилась и англомания. В свою очередь, так называемая классическая система образования, распространенная на рубеже XIX и XX веков, подразумевала тщательное, многочасовое изучение латыни и греческого, которые якобы помогали гимназистам в постижении всех наук.

С приходом к власти большевиков ажиотаж вокруг изучения в школе иностранных языков сперва стих, но уже к 1927 году оно стало обязательным. Речь при этом шла в первую очередь о немецком: во-первых, в Поволжье и нынешней Прибалтике жили те, для кого этот язык был родным, а во-вторых, советское правительство рассчитывало наладить с Германией дипломатические отношения. Известен и почти анекдотический эпизод — попытка правительства с подачи Льва Троцкого внедрить в юные головы эсперанто в те же 1920-е. Потом Троцкий стал персоной нон грата, и с тех пор на протяжении десятилетий знание эсперанто могло советскому отроку скорее навредить.

Речь при этом шла в первую очередь о немецком: во-первых, в Поволжье и нынешней Прибалтике жили те, для кого этот язык был родным, а во-вторых, советское правительство рассчитывало наладить с Германией дипломатические отношения. Известен и почти анекдотический эпизод — попытка правительства с подачи Льва Троцкого внедрить в юные головы эсперанто в те же 1920-е. Потом Троцкий стал персоной нон грата, и с тех пор на протяжении десятилетий знание эсперанто могло советскому отроку скорее навредить.

Разумеется, после Второй мировой войны расстановка сил стала иной: почти в половине школ на первый план вышел английский, а к немецкому добавились французский и испанский. К 1960-м в стране было уже более тысячи языковых спецшкол, которые считались чрезвычайно престижными. Так почему же мы постоянно сталкиваемся с тем, что выросший в Советском Союзе человек совсем не знает английского или оперирует унылой отговоркой «Я в школе немецкий учил»? По-немецки он, правда, тоже ничего толком сказать не может.

Преподавание иностранных языков в СССР было очень далеким от идеала в первую очередь потому, что школы, по сути, не имели доступа к оригинальным учебникам, а педагоги и ученики — к общению с иностранцами. С падением «железного занавеса» ситуация в корне изменилась: современные дети гораздо лучше говорят по-английски благодаря не реформам образования, а доступности пособий, написанных британцами, поездкам за рубеж и интернету.

Перспективы. «Китайский — это новый черный», — недвусмысленно намекают нам власти: в России уже более 6% школ практикуют изучение этого языка факультативно или в обязательном порядке. Кажущееся ноу-хау XXI века таковым не является: еще в 1960-е годы Нинель Ковтун и Лю Фэнлань издали несколько канонических учебников китайского для начальных классов. Другое дело, что тогда он был огромной редкостью.

Предметы, исчезнувшие при Советском Союзе

Логика

История. Те, кому довелось изучать логику в гуманитарном вузе, помнят, что занятия по этому предмету сводились в основном к решению незатейливых задачек вроде «Пингвины — черно-белые. Кот Васька — тоже. Значит ли это, что кот Васька — пингвин?». Трудно поверить, что в Советском Союзе столь, казалось бы, безобидная дисциплина, подвергалась репрессиям. Однако ее действительно ожидала именно такая судьба.

Кот Васька — тоже. Значит ли это, что кот Васька — пингвин?». Трудно поверить, что в Советском Союзе столь, казалось бы, безобидная дисциплина, подвергалась репрессиям. Однако ее действительно ожидала именно такая судьба.

До революции логика преподавалась в гимназиях и семинариях как своеобразный синтез риторики, психологии и философии — с упором на последнюю. На занятиях велись диспуты: подростки учились рассуждать и отстаивать свою точку зрения с оглядкой на мыслителей прошлого — главным образом на Аристотеля и схоластов. Однако после триумфального пришествия в страну марксизма-ленинизма, оказалось, что логика советским гражданам не просто не нужна — она даже опасна, поскольку подразумевает наличие разных точек зрения и философских систем. В итоге после 1918 года дисциплина из школьной программы исчезла — правда, пока не навсегда.

В декабре 1946 года внезапно вышло постановление ЦК ВКП (б) «О преподавании логики и психологии в средней школе». Сталин посчитал, что понять диалектическую логику, на которую опиралось учение Маркса, невозможно без знания логики формальной. Ослушаться вождя не посмели и почти забытый предмет старшеклассникам вернули — увы, всего на шесть лет. После смерти Сталина от логики избавились вновь: де-юре из-за нехватки часов в расписании, на деле — из тех же соображений, что и в постреволюционный период.

Ослушаться вождя не посмели и почти забытый предмет старшеклассникам вернули — увы, всего на шесть лет. После смерти Сталина от логики избавились вновь: де-юре из-за нехватки часов в расписании, на деле — из тех же соображений, что и в постреволюционный период.

Перспективы. Несмотря на то что в 1990-е годы школы получили возможность преподавать логику как дополнительный предмет по выбору, возвращения дисциплины в обязательную программу пока ничто не предвещает.

Начальная военная подготовка

© Фотохроника ТАСС

История. В СССР концепция патриотического воспитания была тесно связана с умением защитить Родину: если ты неспособен собрать автомат или перевязать рану, от тебя не будет никакого толку в борьбе против пришедшего с Запада врага. Народ тогда всерьез опасался, что холодная война с США вполне может перерасти в горячую, и даже удивительно, что предмет «Начальная военная подготовка» закрепился в школах лишь в конце 1960-х, а не значительно раньше.

8–10-классников учили ходить строем, стрелять по мишеням, надевать на скорость противогаз, определять звание военнослужащего по погонам и отстукивать секретные послания морзянкой. В качестве преподавателей вести такие уроки приглашали запасников или ветеранов Великой Отечественной. На НВП отводилось до 70 часов: цифра существенная и сопоставимая, например, с количеством уроков географии в старших классах современной школы. Однако в конце 1980-х на базе МГТУ им. Баумана была утверждена концепция новой дисциплины, и на смену скучной аббревиатуре НВП пришла другая, дающая школьникам широкий простор для упражнений в остроумии, — ОБЖ. Хотя на уроках по основам безопасности жизнедеятельности тоже рассказывают об особенностях военной службы, им отводится второстепенное значение.

Перспективы. На фоне царящих в России ура-патриотических настроений вкупе с навязанными опасениями, что загнивающий Запад вот-вот двинется на нас войной, возрождение интереса к НВП не кажется таким уж невероятным. В ближайшие годы предмет, конечно, вряд ли сделают обязательным: все-таки это будет выглядеть чересчур вызывающе. Но он вполне может вернуться в строй в качестве факультатива. Ну или получить дополнительные часы в рамках курса ОБЖ.

В ближайшие годы предмет, конечно, вряд ли сделают обязательным: все-таки это будет выглядеть чересчур вызывающе. Но он вполне может вернуться в строй в качестве факультатива. Ну или получить дополнительные часы в рамках курса ОБЖ.

Подробности по теме

«Россия должна быть империей»: как молодым ученым насаждают любовь к родине

«Россия должна быть империей»: как молодым ученым насаждают любовь к родине

Предметы, упраздненные в нулевые

Черчение

© Ю. Багрянский / РИА Новости

Если на уроках биологии в контексте разговора об атавизмах подросткам по-прежнему показывают фотографию хвостатого мальчика, то едва ли не самым уродливым пережитком школьной программы XX века считается черчение — предмет, вроде бы слишком специализированный, чтобы быть полезным всем поголовно детям. Во всяком случае, таковым он кажется сегодня. А ведь в советские годы спор о том, как именно нужно преподавать черчение, велся на государственном уровне. Еще в 1918 году Луначарский подписал обращение Государственной комиссии по просвещению, в котором говорилось о том, что этот предмет должен стать апофеозом эстетического воспитания школьников.

Еще в 1918 году Луначарский подписал обращение Государственной комиссии по просвещению, в котором говорилось о том, что этот предмет должен стать апофеозом эстетического воспитания школьников.

Первое время черчение служило в большей степени продолжением курса изо, что явно перекликалось с главенствующей ролью конструктивизма в искусстве. Однако к концу 1930-х годов дисциплину практически полностью отдали на откуп математике. Важно, впрочем, понимать, что, начиная с 5, 6 или 7-го класса школьники чертили как абстрактные геометрические фигуры, так и модели окружающих их предметов, детали производственных машин и даже простейшие строения, а также учились читать готовые чертежи (например, геодезические) и выполнять надписи разными шрифтами.

Безусловно, черчение было одним из инструментов профессиональной подготовки и отвечало государственной идеологии, которая свободе творчества предпочитала следование канону. Также важно учитывать, что в 1960–1970-е многие дети ходили в технические кружки, куда было практически бесполезно соваться без умения нарисовать электрическую схему. Однако основной целью черчения до сих пор называют развитие абстрактного мышления — навыка, полезного при любой конъюнктуре.

Однако основной целью черчения до сих пор называют развитие абстрактного мышления — навыка, полезного при любой конъюнктуре.

Перспективы. Черчение вывели за сетку основного школьного расписания в 2000-х и оставили в статусе факультатива. Пока возвращения ему статуса обязательного предмета не предвидится.

Астрономия

© ТАСС

История. Распространено убеждение, будто астрономию начали изучать в школе лишь на фоне космической гонки, но на самом деле ее азы стали доступны подросткам уже в петровские времена, и к первой четверти XX века было написано несколько десятков учебников. В ряде школ — например, в ростовской гимназии имени А.Л.Кекина — даже работали собственные обсерватории. Правда, в царской России преподавание астрономии неизбежно наталкивалось на барьеры, которые расставляло влиятельное духовенство: преподносить научные истины полагалось так, чтобы они не противоречили религиозным представлениям о том, где находится резиденция Господа и как возникла Земля.

В атеистическом Советском Союзе преграды религиозного толка пали, однако долгое время астрономия преподавалась скорее как математическая география — архаичная отрасль науки, рассматривавшая положение Земли относительно других небесных тел. Оно и понятно: до середины столетия освоением космоса занимались только в теории. Развитие технологий и полет Гагарина дали повод для пересмотра не только ожиданий от будущего, но и школьной программы. С 1960-х годов из базового курса астрономии ученики 10–11-х классов узнавали об устройстве нашей Галактики, об эволюции Вселенной, о методах астрофизических исследований, о космонавтике как профессиональной отрасли и т. д. Каноническим учебником считалась «Астрономия» Б.А.Воронцова-Вельяминова, а на дисциплину отводилось 35 часов в год — то есть один урок в неделю. Увы, в 1990-е авторитет этой сферы знаний стал неуклонно падать, а в нулевые предмет и вовсе отменили.

Перспективы. В начале августа этого года стало известно, что астрономию вновь будут преподавать школьникам как самостоятельную дисциплину, а не как подраздел физики. Курс также будет рассчитан на 35 часов, и читать его начнут либо уже с сентября, либо с января 2018 года — в зависимости от возможностей каждой конкретной школы. Так что нас, по всей видимости, ждет астрономический Ренессанс.

Курс также будет рассчитан на 35 часов, и читать его начнут либо уже с сентября, либо с января 2018 года — в зависимости от возможностей каждой конкретной школы. Так что нас, по всей видимости, ждет астрономический Ренессанс.

Предметы, которые остро нуждаются в переосмыслении

Труд/технология

© Логвинов Евгений / ТАСС

История. Обучение ручному труду, как и многие другие образовательные веяния, пришло к нам из-за рубежа — правда, не из привычных Франции, Германии или Британии, а с территории нынешней Финляндии, где важность этой дисциплины осознали еще в 1860-е годы. В российскую школьную программу предмет был введен почти на 25 лет позже. Суть его сводилась в первую очередь к тому, чтобы дети овладели азами наиболее распространенных ремесел (в частности, столярного и слесарного) и поняли, что уметь создавать что-то своими руками — приятно и полезно. Примечательно, кстати, что в XIX веке в женских училищах на уроки рукоделия отводилось больше часов, чем на уроки чистописания.

Разумеется, установившийся в стране культ рабочего движения не мог не отразиться на методике преподавания основ трудовой деятельности, однако по-настоящему важную роль этот предмет в чистом виде стал играть лишь к середине столетия: в 1920-е значительная часть времени на уроках уделялась рассказам о построении нового общества, а в 1930-е при школах начали было создавать мастерские, но тут грянула война, и драгоценные ресурсы пошли на дело более важное, чем выпиливание деталей табуретки. Уже в 1950-е в 80% школ появились специально оборудованные классы, а чуть позже труд стал тем, чем он должен быть в идеале: не просто пропагандой полезных навыков, а важнейшим инструментом профориентации. В брежневскую эпоху и вовсе открылись межшкольные учебно-производственные комбинаты для старшеклассников.

При этом с 5–6-го класса девочки обычно занимались отдельно от мальчиков: учились шить, вязать и создавать изделия из бумаги и картона. Отличалась программа в городских и сельских школах: ученики последних возделывали грядки и разбирались в устройстве комбайна. В 1990-е, когда государство, с крахом социалистических идеалов, будто бы перестало нуждаться в рабочих руках, уроки труда (теперь они назывались «Технология») приобрели почти карикатурный характер: появились анекдоты про вечно пьяного трудовика, мальчики, вместо того чтобы учиться обращаться с рубанком, начали перерисовывать его в тетрадку из учебника, а их одноклассницам предлагалось овладеть главным образом наукой приготовления борща и плетения браслетов из бисера.

В 1990-е, когда государство, с крахом социалистических идеалов, будто бы перестало нуждаться в рабочих руках, уроки труда (теперь они назывались «Технология») приобрели почти карикатурный характер: появились анекдоты про вечно пьяного трудовика, мальчики, вместо того чтобы учиться обращаться с рубанком, начали перерисовывать его в тетрадку из учебника, а их одноклассницам предлагалось овладеть главным образом наукой приготовления борща и плетения браслетов из бисера.

Перспективы. Очевидно, что курс на равенство, который пусть и очень медленно, но все же подхватывает и Россия, требует того, чтобы предмет «Технология» в будущем не подразумевал разделения по гендерному признаку, даже если содержание уроков останется прежним. В конце концов, собственноручное производство мебели в крупных городах сегодня относится скорее к разряду экзотических хобби, а вот умение приготовить обед, вкрутить лампочку или погладить рубашку пригодится человеку любого пола.

Обществознание

История. Несмотря на то что обществоведение заняло постоянное место в программе средних школ только в 1963 году, методические наработки в этой области велись практически с момента основания СССР. Неудивительно: чтобы человек всей душой стремился к светлому коммунистическому будущему, он должен понимать, как развивалась классовая борьба, а под личиной дисциплины, рассматривающей особенности устройства общества, очень удобно продвигать партийные лозунги.

Несмотря на то что обществоведение заняло постоянное место в программе средних школ только в 1963 году, методические наработки в этой области велись практически с момента основания СССР. Неудивительно: чтобы человек всей душой стремился к светлому коммунистическому будущему, он должен понимать, как развивалась классовая борьба, а под личиной дисциплины, рассматривающей особенности устройства общества, очень удобно продвигать партийные лозунги.

Примечательно, что, хотя поначалу у Народного комиссариата просвещения еще возникали сомнения, стоит ли вовлекать подростков в политическую борьбу, на заре 1920-х годов обществоведение фактически заменило собой историю, которая расценивалась теперь как подсобный предмет, источник знаний о предпосылках возникновения пролетарского движения. В следующем десятилетии историю школьникам вернули, зато в 7-м классе они начали досконально изучать Конституцию СССР, а при Хрущеве обществоведение вновь оказалось в сетке расписания, но уже как проблемная дисциплина.

После перестройки положение обществоведения стало шатким. Идеология, потерпевшая фиаско, больше не могла служить надежной опорой для воспитания молодежи, поэтому остро встал вопрос: чему вообще нужно учить школьников в рамках этого курса? В результате ожесточенной дискуссии, которая велась экспертами вплоть до середины 1990-х, обществоведение было заменено обществознанием: оно представляло слабо структурированный массив данных о политике, праве, окружающей среде, морали, духовном развитии и браке. Примерно в том же виде предмет дошел до наших дней.

Перспективы. Проблема излишней разнородности сведений, свойственная, безусловно, современному школьному обществознанию, обычно исправляется с помощью специализации. Например, разговор о роли брака можно вести на занятиях по психологии, а о цели и смысле жизни человека — на философии. Более того, недавняя история с учебником «Дрофы», отказавшим людям с тяжелыми психическими заболеваниями в праве считаться личностью, указывает нам на то, что в силу все той же широты охвата тем авторы пособий вольны выражать свои мысли так, как вздумается, и с этим тоже нужно что-то делать. Увы, сегодня дети и так перегружены уроками, поэтому надеяться, что в расписание введут еще несколько дополнительных предметов и для удобства разобьют курс обществознания на независимые части, явно не приходится.

Например, разговор о роли брака можно вести на занятиях по психологии, а о цели и смысле жизни человека — на философии. Более того, недавняя история с учебником «Дрофы», отказавшим людям с тяжелыми психическими заболеваниями в праве считаться личностью, указывает нам на то, что в силу все той же широты охвата тем авторы пособий вольны выражать свои мысли так, как вздумается, и с этим тоже нужно что-то делать. Увы, сегодня дети и так перегружены уроками, поэтому надеяться, что в расписание введут еще несколько дополнительных предметов и для удобства разобьют курс обществознания на независимые части, явно не приходится.

Подробнее на Афише

Черчение, астрономия и Закон Божий. Школьные предметы, которых больше нет | Образование | Общество

Черчение

Уроки черчения отменили в школах 5-6 лет назад. Но где-то ещё преподают этот предмет в качестве факультатива или вместо нескольких часов технологии в неделю в старших классах.

Споры о необходимости и ненужности черчения не утихают и сегодня, когда этот предмет уже исключили из общей школьной программы. Одни считают — черчение абсолютно бесполезный предмет. Другие, напротив, утверждают, что без навыков «начерталки» в старших классах, а тем более в техническом вузе, никуда.

Одни считают — черчение абсолютно бесполезный предмет. Другие, напротив, утверждают, что без навыков «начерталки» в старших классах, а тем более в техническом вузе, никуда.

«Я бывший учитель черчения. „Бывший“ звучит очень грустно. Предмет свой обожаю, но последние три года вынуждена вести его только в виде элективного курса, — пишет в социальной сети работников образования педагог Наталья Зайцева. — А разве за 17 часов возможно дать полный материал по этому сложному и, на мой взгляд, очень интересному предмету? А как страдают дети, которые не посещают мой курс, а потом в 10 классе сталкиваются со стереометрией и не могут построить элементарное геометрическое тело. Непонятно, зачем было его отменять? Зато введены основы маркетинга, основы делового общения… Видно, действительно, стране не нужны инженеры. Печально».

В профессиональной сети многие педагоги высказывают сожаление по поводу отмены черчения и надеются, что предмет со временем всё же вернут в общую школьную программу.

Логика

Ещё один предмет из советского прошлого, который не вписался в концепцию современного образования — логика.

Логика преподавалась в школах как обязательный предмет в 50-х годах XX века. ЦК ВКП(б) в постановлении «О преподавании логики и психологии в средней школе» от 3 декабря 1946 г. признал недопустимым, что в средней школе эти предметы не изучаются. При этом логика была востребована в средних учебных заведениях и раньше. Только после событий «Великого Октября» этот предмет был запрещен к изучению не только в школах, но и в вузах.

Однако после окончания войны, по поручению Сталина, дисциплину вновь вернули в учебную программу. Но как только «вождь» умер, предмет опять исключили из школьного расписания. При Хрущёве логику запретили окончательно, мотивируя это заботой об учениках, чтобы не перегружать излишне школяров.

В настоящее время логика не является обязательным предметом в школе, поэтому каждое учебное заведение решает самостоятельно — включать её в учебный план или нет.

Астрономия

Изучение движения небесных тел для школьников отменили в 2008 году. А между тем астрономия входила в курс обязательных школьных наук со времён Петра I. До революции в России выпускалось свыше 40 различных учебников по этой дисциплине. Постепенное её размытие в школьной программе началось в 1993 году — курс астрономии не вписывался в конструкцию основного учебного плана.

Сегодня формально астрономия в школах не запрещена. Просто чиновники от науки не могут найти ей место в структуре современных образовательных стандартов. Чего же в ней всё-таки больше — природоведения, физики или химии? Или всё же дисциплина будет лучше восприниматься как отдельный предмет? Учёные и педагоги спорят до сих пор.

Начальная военная подготовка

Начальная военная подготовка в аттестате зрелости как учебный предмет не указывалась. Как правило, она проводилась под руководством участников ВОВ или офицеров вооруженных сил, отправленных в запас.

Учащихся 8-10 классов обучали строевой, огневой и тактической подготовке, рассказывали о характере и особенностях отечественных вооруженных сил. Учили разбирать и собирать автомат, пользоваться ручной гранатой, противогазом, дозиметрами, обучали основам оказания первой медицинской помощи и т.д.

Учили разбирать и собирать автомат, пользоваться ручной гранатой, противогазом, дозиметрами, обучали основам оказания первой медицинской помощи и т.д.

Сегодня такого предмета даже в качестве факультатива в российских школах не осталось (за исключением специализированных учебных заведений). В отличие от некоторых государств бывшего СССР, где допризывная подготовка молодёжи в школах по-прежнему ведётся.

Чистописание

Каллиграфия — предмет, доставшийся в наследство советской образовательной школе от царской России. В расписание он был внесен как «чистописание». Эта дисциплина требовала от учеников младшей школы усидчивости и высокой концентрации внимания. Школьников учили не только чисто писать, но и держать правильно ручку, чтобы буквы получались аккуратными и красивыми.

Сегодня роль чистописания отводится многочисленным прописям. При этом на то, как младшеклассники держат ручку, в школе никто особого внимания не обращает.

Этика и психология семейной жизни

Был и такой опыт в российской общеобразовательной программе. Ученики изучали, какое место занимает семья в различных культурах, обсуждали роль семьи в воспитании личности, психологию отношений. Вопросы сексуального просвещения в содержание данного курса не входили.

Ученики изучали, какое место занимает семья в различных культурах, обсуждали роль семьи в воспитании личности, психологию отношений. Вопросы сексуального просвещения в содержание данного курса не входили.

Носил предмет информационно-познавательный характер — итоговая оценка по нему в аттестат не вносилась.

Сегодня уполномоченный по правам ребёнка в РФ Павле Астахов считает возможным вернуться вновь к преподаванию в школах дисциплины «Этика и психология семейной жизни». Омбудсмен даже обратился с соответствующим письмом к министру по науке и образованию.

Конституция СССР

Конституция СССР изучалась в 7 классе. Школьникам рассказывали о государственном устройстве страны, роли руководящей партии, а также основных правах и обязанностях советских граждан. Предмет был исключён из общей программы в 1958 году. Зато добавлены в расписание были физкультура и труд.

И, если о других предметах ещё идут споры о возможности их вновь вернуть в учебную программу, то изучать Конституцию СССР, просто нет надобности. Сегодня Россия — другое государство с новой Конституцией и другим государственным устройством. Эти вопросы уже изучаются в рамках предмета «Обществознание», который включён в обязательную школьную программу.

Сегодня Россия — другое государство с новой Конституцией и другим государственным устройством. Эти вопросы уже изучаются в рамках предмета «Обществознание», который включён в обязательную школьную программу.

Закон Божий

Вплоть до 1917 года в России существовали Правила о церковно-приходских школах. В них оговаривалось, кто должен осуществлять обучение и декларировалось «православное учение веры».

1 августа 1909 г. в Петербурге на Всероссийском съезде преподавателей Закона Божьего в светских учебных заведениях было решено использовать свежую методику обучения. А именно постараться приблизить дисциплину к современному укладу жизни. Только спустя несколько лет — в сентябре 1917 года было принято определение Поместного Собора «О преподавании Закона Божия в школе», в котором отмечалось, что во всех государственных и частных школах, где есть православные учащиеся, Закон Божий должен стать обязательным уроком. При этом Закон Божий рассматривался не только как учебный предмет, но прежде как воспитательный. Ученики изучали историю Ветхого и Нового заветов, богослужение христианской православной церкви, катехизис.

Ученики изучали историю Ветхого и Нового заветов, богослужение христианской православной церкви, катехизис.

С приходом к власти большевиков Закон Божий исчез из школьной программы. Только в 1991 году в России официально возродилось религиозное воспитание и обучение в воскресных школах и православных гимназиях. Сегодня его упрощенный вариант преподают факультативно, без оценки знаний, в 4 классе общеобразовательной школы при выборе дисциплины «Основы православной культуры».

Латынь

В России, начиная со времён правления Петра I и вплоть до Октябрьской революции, латынь занимала одно из почётных мест в программе образования классических гимназий. В высшие учебные заведения зачисляли только выпускников-гимназистов.

Сегодня латинский язык изучается разве что только в специализированных лицеях или гимназиях, но в общую школьную программу не включён. В отличие от дореволюционного образования такая латынь носит сугубо «прикладной характер» для тех, кто решил связать свою жизнь с медициной: изучается специализированная терминология, наименования болезней и патологических состояний, правила выписывания рецептов.

При этом любопытный факт — практика показывает, что владеющие и пользующиеся латынью живут до преклонных лет и крайне редко впадают в маразм. Всё дело в том, что они всю жизнь упражняют свою память и заучивают наизусть большие объемы текста.

Философская пропедевтика

Этот экзотический предмет, пожалуй, своим одним названием может повергнуть в шок современных учеников и их родителей. А между тем, философская пропедевтика как образовательная дисциплина имеет длительную историю развития. Обозначает она не что иное, как введение в философию (от греч. propaidéuō – «предварительно обучаю»). Преподавалась философская пропедевтика в старших классах школы дореволюционной России. На лекциях ученикам раскрывали азы философии, а также логики и педагогики, тем самым формируя у будущих граждан нравственные основы их мыслей и поступков.

Сохранилась пропедевтика и в системе образования СССР, правда только в качестве курсов и в свете исключительно марксистско-ленинской идеологии.

Естественная история (естествознание)

Естественная история или естествознание — наука об окружающем мире — была исключена из школьной программы в 1877 году. Только в 1901 году специальная комиссия по организации среднего школьного образования в российских школах приняла положение, согласно которому естествознание и географию полагалось изучать в 1-3 классах.

Природу предлагалось изучать по «общежитиям»: лес, поле, сад, луг, парк, река, причем преимущественно на экскурсиях. С течением времени программа курса претерпевала множество изменений — её выделяли как в отдельный курс «Природоведение», так и соединяли с лекциями по другим предметам. В современной общей школьной программе естествознания нет. Оно присутствует лишь как часть учебного курса «Окружающий мир», который преподается в начальных классах средней школы.

Стенография

В эпоху, когда о диктофонах еще не было и речи, стенография — искусство скорописи — было достаточно распространено, поэтому изучать его предлагали и в царских гимназиях. Правда, не в качестве обязательного курса, а факультатива.

Правда, не в качестве обязательного курса, а факультатива.

В 1906 году, в связи с появлением в России первого парламента спрос на стенографистов заметно увеличился. Гимназисты не только получали полезные навык, но и шанс «вписаться в историю». Один «минус» — обучение стенографии было сложным и долгим процессом, поэтому чтобы овладеть наукой на приемлемом уровне требовалось не меньше полугода.

В каком классе появляется предмет астрономия

Астрономию изучают в классе

Предмет астрономия, лет так 15 назад, был в 11 классе. В наше время, элементы астрономии включены в Окружающий мир со 2 класса, в небольших дозах. И на сколько мне известно, предмет астрономия, к сожалению, отменили, убрали из школьной программы, как минимум, пять лет назад. Жаль, и если интересно, такой предмет как черчение, тоже убрали из школьной программы. Ненужны России умные люди, к сожалению, хорошие предметы убирают из программы.

В каком классе появляется предмет астрономия.

Www. bolshoyvopros. ru

bolshoyvopros. ru

18.09.2017 16:01:04

2017-09-18 16:01:04

Источники:

Http://www. bolshoyvopros. ru/questions/1679744-v-kakom-klasse-pojavljaetsja-predmet-astronomija. html

Предметы в 10 классе в 2022-2023 году » /> » /> .keyword { color: red; }

Астрономию изучают в классе

Еще недавно родителям не надо было волноваться о школьных дисциплинах у старшеклассников — все ученики обучались по похожим программам с идентичными образовательными дисциплинами. Сейчас же все иначе, т. к. предметы в 10 классе в 2022-2023 году в разных школах могут отличаться. Более того, даже в параллельных классах одной школы теперь могут изучать несовпадающие перечни учебных предметов.

Деление школьного образования на профили и уровни

Еще недавно в школах России у девятиклассников был простой выбор — оставаться учиться в школе или нет. Если ребенок решал продолжать обучение, то он попадал в 10 класс и просто посещал привычные занятия. Позже в школах появились математические классы, часто именно в старшем звене. Многие современные родители, сами пошедшие в школу сразу после развала СССР, помнят, что к 10-11 классу им предлагали пройти тестирование, чтобы понять «тянут» ли они обучение с математическим уклоном. Позже появилась и некая углубленность изучения в плане иностранных языков.

Позже в школах появились математические классы, часто именно в старшем звене. Многие современные родители, сами пошедшие в школу сразу после развала СССР, помнят, что к 10-11 классу им предлагали пройти тестирование, чтобы понять «тянут» ли они обучение с математическим уклоном. Позже появилась и некая углубленность изучения в плане иностранных языков.

Сейчас официально ввели несколько профильных делений у старшеклассников. В зависимости от возможностей школы, наполняемости классов и ряда других особенностей ученики могут выбирать из пяти профильных направлений. Все 5 редко бывают в одной школе, но 2 или даже 3 варианта иногда организуются.

- гуманитарное; универсальное; технологическое; естественно-научное; социально-экономическое.

При этом в зависимости от выбора профиля обучения в классе могут изучаться предметы разной углубленности. Первоначально это касалось все тех же математики и иностранных языков, но сейчас большую часть учебных дисциплин разбили на 2 уровня сложности: базовый и углубленный.

В сочетании с разной направленностью дисциплин в зависимости от выбора того или иного профиля, плюс наличие уровней сложности получается не маленькое количество возможных комбинаций. Однако основные предметы едины для всех направлений и исключить их из образовательной программы нельзя. Такие базовые уроки обязаны быть в любом 10 классе.

Базовый перечень стандартных дисциплин

Первое, что интересует самих старшеклассников и их родителей — это сколько предметов придется регулярно изучать в масштабах всего года, а не в виде факультатива. В 2022-2023 году начинают действовать новые правила, подразумевающие конкретные минимальные границы количества учебных дисциплин, а также указывающие максимально допустимую нагрузку в периоде одной учебной неделе.

Вне зависимости от 5-то или 6-дневной учебной недели максимальная учебная загруженность не может быть выше 37 академических часов. При этом минимальное количество уроков регулируется средней арифметической всех выбранных дисциплин, включающих в себя список обязательных и дополнительных предметов.

Обязаны быть такие учебные предметы:

- история; математика; ; физическая культура; русский язык и литература; основы безопасности жизнедеятельности.

Важно знать, что в ряде школ русский язык и литература представлены в виде разных дисциплин. Также в регионах, имеющих родной язык, отличный от русского, включают дополнительный предмет. Это родная речь и литература, последнее по желанию. Отдельно стоит отметить предмет «Астрономия» — его тоже нужно пройти в старших классах, но изучение космоса часто переносят на будущий год. Однако в некоторых образовательных учреждениях астрономию могут начать проходить и в 10 классе.

В остальном же выбор дисциплин зависит от профиля, т. к. именно сопутствующие предметы изучаются более углубленно. Необходимо соблюсти минимальное значение обязательных и профильных уроков 2 к 1 соответственно. Это значит, что профильными точно будут 3 и более дисциплин. Именно эти уроки должны иметь углубленный уровень — в таком подходе и заключается принцип определенного направления.

Особенности выбора профильного направления в школах

Первоначально наличие профильного набора в 10 класс утверждали на педсовете внутри каждой школы. Позже количество направлений расширилось и часть образовательных учреждений стало привлекать к выбору родителей, предлагая им проголосовать за желаемые профили, если школа не могла создать количество классов по всем видам специализаций. При этом обычно помимо какого-то класса углубленного изучения сохраняется и группа для универсального профиля.

В 2022-2023 году во многих образовательных учреждениях будет впервые введено технологическое направление. Здесь подразумевается углубленное изучение физики, математики и работы с ПК, включая не только изучение функционирования программного обеспечения, но и самого устройства компьютеров. Этот профиль направлен на информационную и производственную сферу деятельности, включая инженерный уклон.

Внимание! Важно помнить, что в соседних образовательных учреждениях часто отличаются выбранные профили, поэтому в случае необходимости можно попробовать подать заявление на зачисление в класс с нужным направлением, если такой отсутствует в родной школе.

Необходимо понимать то, что в зависимости от выбранного направления у детей будет не только отличаться уровень сложностей профильных дисциплин, но и сам набор изучаемых предметов. В частности детям с технологическим профилем вряд ли добавят какую-нибудь географию или психологию. При этом совсем не значит, что положенные в определенном количестве дисциплины добавляются в виде привычных школьных уроков.

Вариативные учебные предметы

Список дополнительных дисциплин может быть самым необычным. Педагогический состав вправе самостоятельно дополнять учебный план 10-11 класса большим разнообразием уроков. Однако при переходе на универсальный профиль список предметов может почти не изменится.

Помимо шести обязательных дисциплин могут добавиться 5-8 других предметов. В их числе могут быть и вполне привычные школьные уроки:

- химия; физика; биология; астрономия; информатика; общество и право; мировая художественная литература.

На текущий момент ряд школ как-то особо прочитал новые требования. Итогом стало то, что в части образовательных учреждений указано минимальное количество предметов в размере 10 дисциплин, в других же число преподаваемых для десятиклассников уроков начинается от 12.

Итогом стало то, что в части образовательных учреждений указано минимальное количество предметов в размере 10 дисциплин, в других же число преподаваемых для десятиклассников уроков начинается от 12.

При этом важно не забывать про профильную направленность вспомогательных дисциплин. Привычные школьные предметы часто сохраняются в случае выбора универсального профиля. В зависимости от направления, наличия особого педколлектива и иных школьных условий возможны значительные коррективы в перечне изучаемых предметов.

В разных школах изучают вполне редкие дисциплины:

- дизайн; этикет; риторика; экономика; психология; веб-верстка; политология и социология; основы практической медицины.

В реальности узнать какие предметы изучаются в той или иной школе можно только непосредственно у завучей и директора конкретного образовательного учреждения. Более того, некоторые школы по причине предварительного голосования иногда меняют прошлогодний набор профильных направлений, что приводит к модернизации учебного плана, подразумевающую внедрение других изучаемых дисциплин.

Предметы в 10 классе в 2022-2023 году имеют большое разнообразие, но есть и единая основа. Часть предметов изучается во всех школах вне зависимости от направления, остальной же набор дисциплин меняется согласно выбранному профилю.

Внимание! Важно помнить, что в соседних образовательных учреждениях часто отличаются выбранные профили, поэтому в случае необходимости можно попробовать подать заявление на зачисление в класс с нужным направлением, если такой отсутствует в родной школе.

Еще недавно родителям не надо было волноваться о школьных дисциплинах у старшеклассников — все ученики обучались по похожим программам с идентичными образовательными дисциплинами. Сейчас же все иначе, т. к. предметы в 10 классе в 2022-2023 году в разных школах могут отличаться. Более того, даже в параллельных классах одной школы теперь могут изучать несовпадающие перечни учебных предметов.

Еще недавно в школах России у девятиклассников был простой выбор — оставаться учиться в школе или нет. Если ребенок решал продолжать обучение, то он попадал в 10 класс и просто посещал привычные занятия. Позже в школах появились математические классы, часто именно в старшем звене. Многие современные родители, сами пошедшие в школу сразу после развала СССР, помнят, что к 10-11 классу им предлагали пройти тестирование, чтобы понять «тянут» ли они обучение с математическим уклоном. Позже появилась и некая углубленность изучения в плане иностранных языков.

Если ребенок решал продолжать обучение, то он попадал в 10 класс и просто посещал привычные занятия. Позже в школах появились математические классы, часто именно в старшем звене. Многие современные родители, сами пошедшие в школу сразу после развала СССР, помнят, что к 10-11 классу им предлагали пройти тестирование, чтобы понять «тянут» ли они обучение с математическим уклоном. Позже появилась и некая углубленность изучения в плане иностранных языков.

Сейчас официально ввели несколько профильных делений у старшеклассников. В зависимости от возможностей школы, наполняемости классов и ряда других особенностей ученики могут выбирать из пяти профильных направлений. Все 5 редко бывают в одной школе, но 2 или даже 3 варианта иногда организуются.

- гуманитарное; универсальное; технологическое; естественно-научное; социально-экономическое.

При этом в зависимости от выбора профиля обучения в классе могут изучаться предметы разной углубленности. Первоначально это касалось все тех же математики и иностранных языков, но сейчас большую часть учебных дисциплин разбили на 2 уровня сложности: базовый и углубленный.

В сочетании с разной направленностью дисциплин в зависимости от выбора того или иного профиля, плюс наличие уровней сложности получается не маленькое количество возможных комбинаций. Однако основные предметы едины для всех направлений и исключить их из образовательной программы нельзя. Такие базовые уроки обязаны быть в любом 10 классе.

Обязаны быть такие учебные предметы.

V-2021.org

03.11.2017 4:24:02

2017-11-03 04:24:02

Источники:

Предметы в 10 классе в 2022-2023 году

В каком классе начинают изучать астрономию? » /> » /> .keyword { color: red; }

Астрономию изучают в классе

Первоначальные вопросы астрономии дети в школе начинают изучать в начальной школе на уроках природоведения, затем на этом же предмете в 5 классе по программе Сонина и Плешакова даются представления о Вселенной где рассматриваются вопросы: представление древних о Вселенной — гипотезы Аристотеля и Птолемея, затем теория Коперника и современная трактовка Вселенной. Даются понятия: Солнечная система, Галактика, галактики, скопления галактик и сверхскопления галактик. Изучается Солнечная система и основные гипотезы о ее происхождении. Изучается отдельно Земля, Солнце, небесные тела: кометы, астероиды, метеоры и метеориты. Детям в этом возрасте интересны вопросы этого курса. В 11 классе до недавнего времени был 1 час в неделю предмета «Астрономия», а сейчас этот предмет перевели в разряд факультатива или дополнительного образования. Поэтому, желающих изучать этот предмет, практически нет.

Даются понятия: Солнечная система, Галактика, галактики, скопления галактик и сверхскопления галактик. Изучается Солнечная система и основные гипотезы о ее происхождении. Изучается отдельно Земля, Солнце, небесные тела: кометы, астероиды, метеоры и метеориты. Детям в этом возрасте интересны вопросы этого курса. В 11 классе до недавнего времени был 1 час в неделю предмета «Астрономия», а сейчас этот предмет перевели в разряд факультатива или дополнительного образования. Поэтому, желающих изучать этот предмет, практически нет.

Когда я учился в школе, астрономия преподавалась в последнем классе. Затем на протяжении нескольких лет этот предмет был исключён из образовательной программы, либо преподавался факультативно.

К счастью, по состоянию на сегодняшний день (осень 2019г) этот замечательный предмет вернулся в среднюю школу и изучается в 11-м классе. Занятия проходят один раз в неделю.

Астрономия это такая часть физики, которая по сути конечно является отдельной наукой, которая изучается в последнем классе школы и в советское время, это был 10 класс, а сейчас, когда стали учиться 11 лет, это уже 11 класс.

У нас астрономия была только в 11 классе, при этом, я ее выбрала в качестве одного из экзаменов по выбору, чтобы не сильно заморачиваться, дело было давно, еще до ЕГЭ. Не совсем понимаю, зачем школьникам астрономия, названия и порядок планет я знала еще в 5 классе из энциклопедий, а астронавтам будущим школьный годичный курс хорошо если раз в неделю все равно ничем не поможет. Есть мнение, что астрономия помогает школьникам осознавать, в каком мире мы живем. Ну так это закладывается еще на физике в 7 классе, когда нормальному не эгоцентричному человеку становится понятно на тех же световых лучах и длинах волн, что мы — песчинки во Вселенной. Есть другое мнение — что именно астрономия помогает детям избежать лженаучного представления о создании мира. Значете что, когда у меня одновременно шло, что на биологии мы произошли от обезьян, на астрономии — из большого взрыва путем органики и выскоких давлений, а на курсе МХК мы изучали Евангелие, то лично я предпочла в этой мешанине поверить, что меня инопланетяне принесли.

Даются понятия Солнечная система, Галактика, галактики, скопления галактик и сверхскопления галактик.

Www. bolshoyvopros. ru

11.01.2020 0:52:42

2020-01-11 00:52:42

Источники:

Http://www. bolshoyvopros. ru/questions/1657100-v-kakom-klasse-nachinajut-izuchat-astronomiju. html

Астроном и запрещенная книга

Если вы войдете в Центральную библиотеку на Хоуп-Стрит, на фасаде здания появятся шесть скульптур. Каждый стоит рядом с термином, описывающим область знаний, которую рисунок должен иллюстрировать. Справа находится скульптура «Наука», изображающая польского астронома Николая Коперника. Несмотря на то, что он был глубоко религиозным человеком (рукоположенным каноником католической церкви), работа Коперника будет подавлена и подвергнута цензуре католической церковью, а Мартин Лютер высмеял ее как ересь. Его главная работа, De Revolutionibus orbum coelestium ( Об обращениях небесных сфер ) была бы одной из самых известных запрещенных книг 17 и 18 веков.

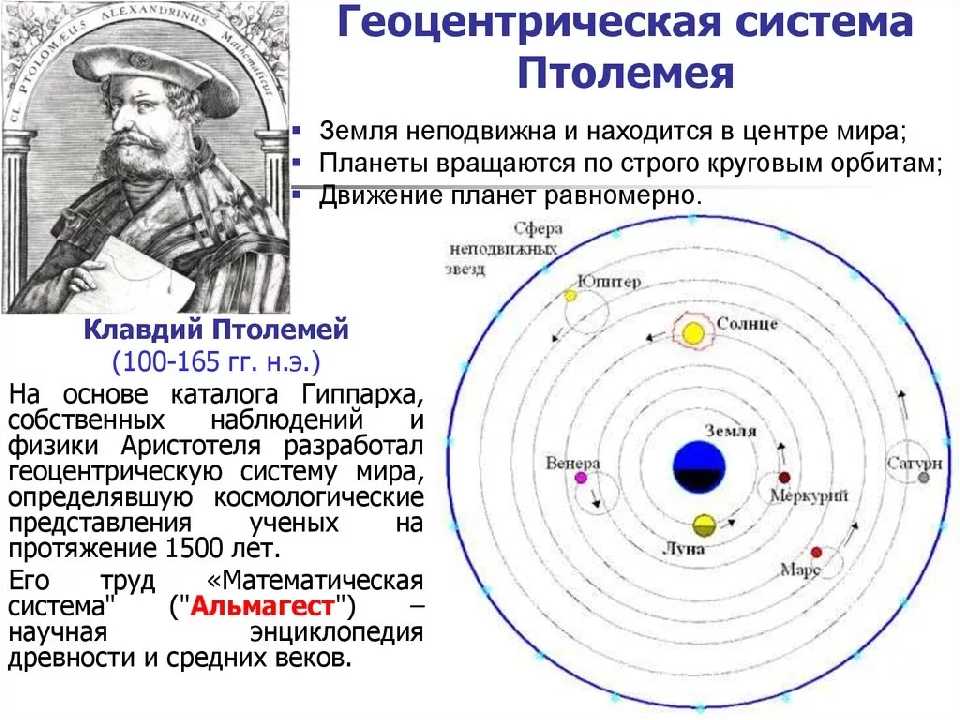

Коперник (это латинизированная версия его оригинального польского имени Николай Коперник) вошел в историю как человек, разработавший гелиоцентрическую теорию. То есть Коперник разработал модель солнечной системы, в которой Солнце находилось в центре, а планеты вращались вокруг него, вместо старой аристотелевской/птолемеевской модели, в которой Земля находилась в центре, а все остальное вращалось вокруг нее.

Как и многие идеи в науке, теория Коперника не была ни полностью новой (и древнегреческие астрономы, ни средневековые арабские астрономы имели гелиоцентрические модели), ни широко признанной в то время, когда она появилась. Книга Коперника не была опубликована либо непосредственно перед его смертью, либо сразу после его смерти 24 мая 1543 года. Считается, что на самом деле он никогда не видел копии книги, которую он заканчивал последние 30 лет своей жизни. (Борьба за написание этой книги интересным и несколько необычным образом изображена в книге Давы Собель «9».0003 Более совершенные небеса . )

)

Об обращениях небесных сфер сегодня непростая книга для чтения. Книга содержит множество диаграмм и много математики. А поскольку Коперник работал в эпоху, когда еще не существовало исчисления, понять его еще труднее. Кроме того, Коперник придумал модель устройства гелиоцентрической Солнечной системы, но она была не совсем правильной. У него было множество недостатков, главное, Коперник считал, что орбиты всех планет вокруг Солнца представляют собой идеальные круги. Это не так.

Гелиоцентрическая модель Солнечной системы Коперника.

Тем не менее, два астронома XVII века подхватили работу Коперника и сделали ее популярной. Одним из них был выдающийся немецкий астроном-протестант Иоганн Кеплер, который обнаружил, что планеты движутся по орбитам, которые представляют собой эллипсы вокруг Солнца, а не идеальные круги. Другим был итальянский католик Галилео Галилей, который использовал новомодное устройство под названием телескоп, чтобы обнаружить, что не только Земля вращается вокруг своей оси, но и другие планеты. И даже Солнце! И не только у Земли была Луна, но и у Юпитера их было четыре.

И даже Солнце! И не только у Земли была Луна, но и у Юпитера их было четыре.

Кеплеру удалось избежать конфликтов с религиозными авторитетами, поскольку в то время он работал под покровительством императоров Священной Римской империи. У Галилея были другие проблемы. Он должен был попытаться угодить властям католической церкви. А во времена Реформации сделать это было непросто.

Галилей столкнулся с проблемами, когда пытался опубликовать свои новые открытия, основанные на работах Коперника. Одной из самых больших проблем, с которыми столкнулась книга, были явные противоречия с Библией. Самый заметный конфликт произошел из Ветхозаветной Книги Иисуса Навина, где Иисус Навин просит Бога остановить Солнце в небе, чтобы он мог продолжить битву, которую он выиграл. Бог подчиняется, и Иисус Навин и израильтяне побеждают. (Иисус Навин 10:13)

В то время и католики, и протестанты интерпретировали это как означающее, что Солнце буквально остановилось в небе. Бог не мог бы остановить Землю, потому что, если бы это произошло, все бы упали, как если бы они сидели в гигантском автобусе, который внезапно затормозил.

Галилей, который был искренне религиозен, считал, что рассматриваемое Писание не следует понимать буквально, но его следует толковать как пример чудесной природы Божьих дел. Такой подход оказался непопулярным среди церковных властей. Большинство людей, которые верили, что Земля находится в центре Солнечной системы, не верили в это по религиозным причинам, например, что Бог создал бы только мир, в котором люди были бы в центре. Они верили в геоцентризм главным образом потому, что Аристотель сказал, что так все и устроено. И если и был один человек, которому доверяли в Средние века и Возрождение, то это был Аристотель. Если вы пойдете в Ватикан, там есть фреска Рафаэля под названием «Афинская школа», и Аристотель — одна из двух центральных фигур на ней. Коперник боялся бросить вызов Аристотелю, который в то время был воплощением общепринятой мудрости.

Поскольку почти вся Европа разделена на различные типы христианства, католическая церковь, говоря современным языком, не хотела, чтобы ее христианство разбавлялось тем, что кто-то, кроме епископа или священника, давал объяснение Писания. Галилею сказали, что он может говорить о гелиоцентрической теории, но только как о гипотетической. Ему недвусмысленно сказали не говорить об этом так, как будто это действительно правда.

Галилею сказали, что он может говорить о гелиоцентрической теории, но только как о гипотетической. Ему недвусмысленно сказали не говорить об этом так, как будто это действительно правда.

Еще в 1559 году католическая церковь учредила Index Librorum Prohibitorum (Список запрещенных книг). Группе под названием Священная Конгрегация Индекса было поручено выявить книги, в которых были «ошибки» или которые были еретическими. Книги, включенные в Индекс, не разрешалось публиковать или продавать в регионах, где власть принадлежала католической церкви. Иногда книгу могли удалить из Индекса, если она была отредактирована для удаления любых оскорбительных отрывков.

Запрещающий указатель . Предоставлено библиотекой Бридуэлла, Школа богословия Перкинса.

Подавляющее большинство книг в списке были теологическими трудами. Книга Коперника не попала в список до 1616 года, после того как Галилей начал больше рекламировать ее в Европе. Книгу не разрешат продавать, если не будут удалены или изменены оскорбительные отрывки, чтобы показать, что гелиоцентрическая теория была просто гипотетической, а не фактической. А для большинства людей в Европе это означало, что книгу нигде нельзя было достать.

А для большинства людей в Европе это означало, что книгу нигде нельзя было достать.

У Галилея возникнут новые проблемы, когда он попытается снова поднять этот вопрос в 1630-х годах в другой книге, Диалог о двух главных мировых системах, птолемеевской и коперниканской . На этот раз католическая церковь объявила его еретиком, и он был вынужден отправиться в Рим и отречься (то есть отказаться) от своей веры в гелиоцентрическую теорию. (Это оказалось очень важным делом, для которого здесь нет места. Но можем ли мы предложить другую книгу Давы Собель, Дочь Галилея ?)

Коперник оставался в Индексе до 1758 года, когда Папа Бенедикт XIV вернул книгу в обращение для всех католиков. Почему он это сделал? Вероятно, потому, что к 1758 году почти все верили в гелиоцентрическую теорию. Для церкви было бы проигрышной битвой, если бы она сказала людям, что они не могут читать книгу, с которой согласен практически каждый ученый в Европе. Помогло также и то, что Исаак Ньютон уже был рядом, чтобы связать большинство незавершенных вопросов, связанных с движением планет.

Ватикан нанимал астрономов и имел обсерватории в эпоху Коперника и Галилея. В 1891 году Ватикан официально вновь открыл свою обсерваторию. Сегодня она работает почти так же, как и любая другая обсерватория в мире, ищет далекие галактики, ищет темную материю и рассылает крутые фотографии.

Что касается Индекса запрещенной литературы, то он был окончательно ликвидирован Папой Павлом VI в 1966 году.

Первая жена Кеплера умерла довольно молодой, оставив ему на воспитание большую семью. Поэтому он решил снова жениться, и он выстроил 11 возможностей. Он задавался вопросом, существует ли оптимальный способ прохождения выборов. Это оказалось известной математической задачей, которую со временем адаптировали 9.0007

Хронологическая история астрономии

- Астрономия

10 января 2010 г.

На протяжении тысячелетий астрологи изучают солнце, луну и звезды. Были теории о том, как планеты вращаются вокруг Земли или Солнца, как они влияют на собственные земные приливы, и были открытия новых планет. Вот обзор истории астрономии.

Вот обзор истории астрономии.

Древняя астрономия

- 4500 г. до н.э.: г. В Бретани (ныне Франция) были построены Камни Карнака. Эта область, похожая на Стоунхендж, состоит из камней, стоящих в вертикальном порядке. Некоторые думают, что это были указатели, но многие считают, что они особым образом были выровнены по солнцу или луне.

- 3500 г. до н.э.: Дольменская гробница Пентре Ифан была построена в Уэльсе. Это сооружение, представляющее собой место захоронения, состоящее из камней, уравновешенных друг на друга, также было построено так, чтобы оно выровнялось с определенными звездами или солнцем и луной.

- 3000 г. до н.э.: Стоунхендж был построен в Англии. Возможно, это самая известная каменная структура на Земле. Считается, что эти камни были помещены в эту особую структуру, чтобы отслеживать как регулярное движение Луны, так и лунные затмения.

- 2000 г. до н.э.: Первые солнечно-лунные календари были введены в употребление в Египте и Месопотамии.

Эти календари, известные как солярные календари, состоят из 12 лунных месяцев. Календарь не привязан к временам года и смещается на 11 дней каждый год, возвращаясь к своим первоначальным датам каждые 33 исламских года.

Эти календари, известные как солярные календари, состоят из 12 лунных месяцев. Календарь не привязан к временам года и смещается на 11 дней каждый год, возвращаясь к своим первоначальным датам каждые 33 исламских года. - 280 г. до н.э.: Аристарх Самосский, грек, впервые предположил, что Земля – и все другие растения – вращаются вокруг Солнца, а не Земли, как считалось в течение многих лет. Однако его идеи были отвергнуты и возрождены только почти 1800 лет спустя.

- 130 г. до н.э.: г. Гиппарху из Греции удается разработать первую точную карту звездного неба и каталог, содержащий более 850 самых ярких звезд во Вселенной. Гиппарх, отец тригонометрии, также разработал систему эпициклов, согласно которой все во Вселенной вращается по идеальным кругам, что соответствует аристотелевским теориям вселенной, центрированным на земле.

Средневековая астрономия

- 900 г. н.э.: Арабский астроном по имени аль-Баттани подсчитал, что продолжительность года на самом деле составляет 365 дней, 5 часов, 48 минут и 24 секунды.

До этого он принимался равным 365 дням 6 часам. Это более точное измерение помогло показать, что расстояние от Земли до Солнца различно, и опровергло представление о том, что планеты движутся по идеально круговым орбитам.

До этого он принимался равным 365 дням 6 часам. Это более точное измерение помогло показать, что расстояние от Земли до Солнца различно, и опровергло представление о том, что планеты движутся по идеально круговым орбитам. - 964 год нашей эры: Другой арабский астроном по имени ас-Суфи сообщает, что он обнаружил на небе несколько туманных и нечетких объектов. На самом деле это звездные скопления и галактики, которые астрономы только-только могут полностью понять. Среди них была Галактика Андромеды.

- 1040 г. н.э.: Астроном аль-Бируни разрабатывает научный метод, который использует триангуляцию, чтобы позволить ему измерить радиус Земли до значения, которое не будет улучшено еще 500 лет.

- 1120 год нашей эры: В Каире, Египет, начинается строительство большой обсерватории. Считается, что это, возможно, первая обсерватория в средневековом исламе, но она так и не была достроена. Покровитель обсерватории осужден за связь с Сатурном и казнен.

В 1125 году обсерватория была разрушена.

В 1125 году обсерватория была разрушена. - 1200 г. н.э.: Многие греческие и арабские книги переведены на латынь. Идеи Аристотеля о космологии приняты католической церковью, и любое разногласие в последующие годы будет рассматриваться как ересь, что обречет на будущее многих астрономов.

Астрономия эпохи Возрождения

- 1420 г. н.э.: Улугбек, персидский астроном, построил трехэтажную обсерваторию. Эта обсерватория может создавать звездные карты, в которых каталогизировано более 1000 звезд. В результате своих трех десятилетий открытий он считается самым важным астрономом-наблюдателем в 15 9 г.0130-й век.

- 1543 г. н.э.: г. Николай Коперник издает книгу, в которой утверждается, что Солнце на самом деле является центром нашей вселенной, а другие планеты вращаются вокруг него по оси. Идея встречает резкую критику, а его книга даже запрещена католической церковью.

- 1572 г.

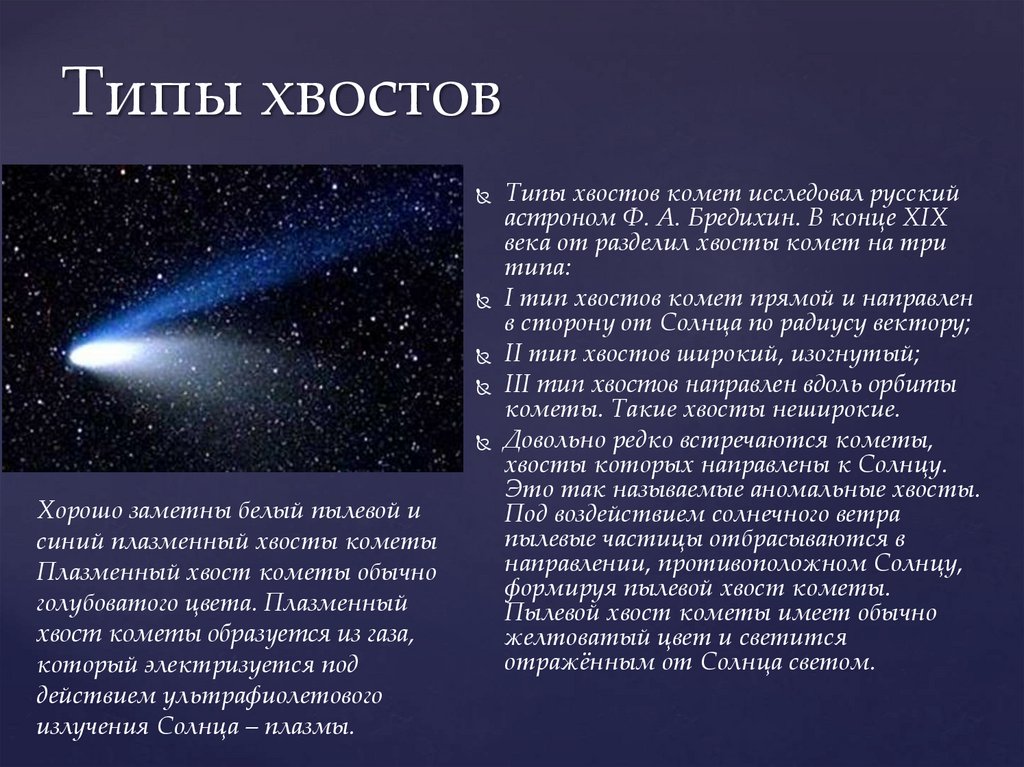

н.э.: г. Датский астроном Тихо Браге замечает, как новая звезда появляется на небе и исчезает через два года. Он также отмечает, что кометы на самом деле движутся в космосе, а не хрустальные сферы, удерживающие планеты, доказывая, что не все движение в космосе носит круговой характер. Браге измеряет год с точностью до одной секунды, что упрощает введение григорианского календаря в 1582 г.

н.э.: г. Датский астроном Тихо Браге замечает, как новая звезда появляется на небе и исчезает через два года. Он также отмечает, что кометы на самом деле движутся в космосе, а не хрустальные сферы, удерживающие планеты, доказывая, что не все движение в космосе носит круговой характер. Браге измеряет год с точностью до одной секунды, что упрощает введение григорианского календаря в 1582 г. - 1596 год нашей эры: год. Астроном Дэвид Фабрициус заметил, что звезда под названием Омикрон Кита меняла свою яркость в течение нескольких месяцев. Это было важно, потому что это нанесло еще один удар по теории о том, что небеса неизменны, что было нормой в то время.

- 1600 г. н.э.: Итальянский астроном по имени Джордано Бруно начинает учить, что Вселенная на самом деле бесконечна. Он также учит, что Земля движется вокруг Солнца и что звезды — это другие солнца со своими собственными планетами. Бруно был сожжен на костре за ересь в 1600 году в Риме.

Современная астрономия

- 1610 г. н.э.: Галилео Галилей, знаменитый астроном и математик, начинает наблюдать за небом с помощью недавно изобретенного телескопа. Он обнаруживает звезды, которых раньше никогда не видели, и солнечные пятна на Солнце, указывающие на то, что оно вращается вокруг своей оси. Он также видит, как Венера завершает цикл фаз, и делает ряд других открытий, которые в основном опровергают все ранее поддерживаемые теории о Солнечной системе.

- 1620 г. н.э.: Немецкий математик Джон Кеплар начинает использовать наблюдения Браге о Марсе, чтобы показать, что планеты действительно движутся по эллиптическим орбитам, что, наконец, заставляет астрономов отказаться от теории о том, что они движутся по идеальным кругам. Он также доказывает, что чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она движется.

- 1656 г. н.э.: Астроном из Нидерландов Кристиан Гюйгенс обнаружил спутник Сатурна.

Он также обнаруживает кольцо вокруг планеты, чего раньше никогда не наблюдалось. Он заявляет, что, поскольку они открыли шесть планет и шесть лун, Солнечная система завершена.

Он также обнаруживает кольцо вокруг планеты, чего раньше никогда не наблюдалось. Он заявляет, что, поскольку они открыли шесть планет и шесть лун, Солнечная система завершена. - 1666 год нашей эры: Сэр Исаак Ньютон начинает работу над своей книгой Principia . В ней он ясно объяснил, как движения всех планет зависят от гравитации, и доказал это своими опытами. Его законы движения были опубликованы в этой книге. Он также объяснил связь приливов и отливов с Луной и доказал, что законы, управляющие Солнечной системой, были теми же законами, что и Земля.

- 1676 год нашей эры: Олаус Ремер наблюдает за планетой Юпитер и всеми ее спутниками. Он замечает, что затмения спутников Юпитера происходили позже, чем ожидали астрономы, и отмечает, что это должно было быть связано с тем, что расстояние между планетами вызывало задержку времени, необходимого для того, чтобы свет от затмений достиг Земли. Он вычисляет скорость света с невероятной для того времени точностью 75%.

Астрономия 20-го века

- 1906 год нашей эры: год нашей эры: год. Голландский астроном по имени Якобус Каптейн повторил анализ звезд Уильяма Гершеля и обнаружил кое-что интересное: порядок в движении звезд. Он доказывает, что звезды не движутся по галактике случайным образом. Он также пытается рассчитать размер галактики, но цифра составляет менее 60% от реального размера.

- 1912 г. н.э.: Женщина по имени Генриетта Ливитт формирует то, что называется законом Период-Сияние. Она обнаруживает, что особый тип звезд, известный как цефеиды, имеет регулярные периоды свечения, и их легко различить в звездных скоплениях. Все эти скопления находятся на одинаковом расстоянии от Земли, и ей удалось обнаружить связь между периодом звезды и светимостью. Чем дольше его период, тем ярче он был. Это полезно для измерения расстояния между объектами во вселенной.

- 1913 г. н.э.: Уолтеру Адамсу удается придумать способ измерения светимости звезды на основе того, к какому спектру она принадлежит.

Была придумана шкала: самые светящиеся голубые звезды, затем желтые, затем красные.

Была придумана шкала: самые светящиеся голубые звезды, затем желтые, затем красные. - 1916 год нашей эры: Альберт Эйнштейн представляет миру свою Теорию Относительности, которая была теорией о структуре пространства-времени. В нем говорится, что законы физики одинаковы для всего и что скорость света в вакууме точно такая же.

- 1923 год нашей эры: Телескоп Хаббл наблюдает и доказывает существование планет за пределами Галактики Млечный Путь, подтверждая идею о том, что во всей Вселенной есть много других галактик.

- 1969 год нашей эры: Нил Армстронг и Базз Олдрин, два американца, приземляются на Луне в рамках миссии «Аполлон-11», кульминации многолетних попыток доставить живых людей на поверхность Луны.

- 1976 год нашей эры: Американские зонды, которые были частью миссии «Викинг», приземляются на Марсе и начинают проводить эксперименты. Они следили за погодой и возвращали фотографии высокого разрешения.

Они также собрали некоторые доказательства того, что вода могла когда-то присутствовать на планете.

Они также собрали некоторые доказательства того, что вода могла когда-то присутствовать на планете. - 1990 год нашей эры: Космический телескоп Хаббл выведен на орбиту, где он и остается, космическим челноком Discover. «Хаббл» до сих пор отправляет на Землю поистине удивительные снимки и даже стал частью многонационального проекта.

- 2000 г. н.э.: Обнаружены дополнительные доказательства, подтверждающие теории о том, что на Марсе можно найти жидкую воду. Геодезист делает снимки недавних каналов, которые могли быть образованы водой, в отличие от более старых каналов, которые могли образоваться во время формирования планеты. Эксперименты все еще продолжаются.

Почему Плутон больше не планета?

Ежедневные тайны

Забавные научные факты из Библиотеки Конгресса

« Вернуться на страницу астрономии

Ответить

Международный астрономический союз (МАС) понизил статус Плутона до карликовой планеты, поскольку он не соответствовал трем критериям, которые МАС использует для определения полноразмерной планеты. По сути, Плутон соответствует всем критериям, кроме одного — его «не очистил соседний регион от других объектов».

По сути, Плутон соответствует всем критериям, кроме одного — его «не очистил соседний регион от других объектов».

В августе 2006 года Международный астрономический союз (МАС) понизил статус Плутона до «карликовой планеты». Это означает, что отныне планетами будут обозначаться только каменистые миры внутренней Солнечной системы и газовые гиганты внешней системы. «Внутренняя Солнечная система» — это область пространства, которая меньше радиуса орбиты Юпитера вокруг Солнца. Он содержит пояс астероидов, а также планеты земной группы, Меркурий, Венеру, Землю и Марс. «Газовыми гигантами», конечно же, являются Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Итак, теперь у нас есть восемь планет вместо девяти, которые были раньше.

Итак, теперь у нас есть восемь планет вместо девяти, которые были раньше.

Что такое карликовая планета?

«Карликовая планета», согласно определению МАС, представляет собой небесное тело, находящееся на прямой орбите вокруг Солнца, достаточно массивное, чтобы его форма контролировалась силами гравитации, а не механическими силами (и, таким образом, имеет форму эллипса), но не очистил соседний регион от других объектов .

Итак, три критерия МАС для полноразмерной планеты:

- Находится на орбите вокруг Солнца.

- Имеет достаточную массу, чтобы принять гидростатическое равновесие (почти круглая форма).

- Он “очистил окрестности” вокруг своей орбиты.

Плутон соответствует только двум из этих критериев, проигрывая по третьему. За все миллиарды лет, что он там прожил, ему так и не удалось очистить свое окружение. Вы можете задаться вопросом, что это значит, «не очищая соседнюю область от других объектов?» Звучит как тральщик в космосе! Это означает, что планета стала гравитационно доминирующей — нет никаких других тел сопоставимого размера, кроме ее собственных спутников или тех, которые иным образом находятся под ее гравитационным влиянием, в ее окрестностях в космосе.

Таким образом, любое крупное тело, не отвечающее этим критериям, теперь классифицируется как «карликовая планета», включая Плутон, который делит свою орбиту с объектами пояса Койпера, такими как плутино.

Обсерватория Лоуэлла, Купол Плутона, Флагстафф, Аризона. Обзор исторических зданий Америки (Библиотека Конгресса).История Плутона

Объект, ранее известный как планета Плутон, был обнаружен 18 февраля 1930 года в обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона, астрономом Клайдом В. Томбо при содействии Уильяма Х. Пикеринга. Этот период в астрономии был периодом интенсивной охоты за планетами, и Пикеринг был плодовитым предсказателем планет.

В 1906 году Персиваль Лоуэлл, богатый бостонец, основавший обсерваторию Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона, в 1894 году, начал обширный проект по поиску возможной девятой планеты, которую он назвал «Планетой X». К 1909 году Лоуэлл и Пикеринг предложили несколько возможных небесных координат такой планеты. Лоуэлл и его обсерватория вели поиски до самой его смерти в 1916 году, но безрезультатно. Лоуэлл не знал, что 19 марта 1915 года его обсерватория сделала два тусклых изображения Плутона, но они не были признаны тем, чем они были. Лоуэлл был не первым, кто неосознанно сфотографировал Плутон. Известно шестнадцать предварительных открытий, самое старое из которых было сделано обсерваторией Йеркса 20 августа 19 года.09.

Лоуэлл и его обсерватория вели поиски до самой его смерти в 1916 году, но безрезультатно. Лоуэлл не знал, что 19 марта 1915 года его обсерватория сделала два тусклых изображения Плутона, но они не были признаны тем, чем они были. Лоуэлл был не первым, кто неосознанно сфотографировал Плутон. Известно шестнадцать предварительных открытий, самое старое из которых было сделано обсерваторией Йеркса 20 августа 19 года.09.

Поиски Планеты X не возобновлялись до 1929 года, когда задание было передано Клайду Томбо, 23-летнему канзацу, только что прибывшему в обсерваторию Лоуэлла. Задача Томбо состояла в том, чтобы систематически изображать ночное небо парами фотографий, сделанных с разницей в две недели, затем исследовать каждую пару и определить, не изменилось ли положение каких-либо объектов. Используя машину, называемую мигающим компаратором, он быстро переключался между изображениями каждой из пластин, чтобы создать иллюзию движения любых объектов, которые изменили положение или внешний вид между фотографиями. 18 февраля, 1930, после почти года поисков, Томбо обнаружил возможный движущийся объект на фотопластинках, сделанных 23 и 29 января того же года. После того, как обсерватория получила дополнительные подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа 13 марта 1930 года.

18 февраля, 1930, после почти года поисков, Томбо обнаружил возможный движущийся объект на фотопластинках, сделанных 23 и 29 января того же года. После того, как обсерватория получила дополнительные подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа 13 марта 1930 года.

Открытие попало в заголовки газет по всему миру. Обсерватория Лоуэлла, имевшая право дать имя новому объекту, получила более 1000 предложений со всего мира; имя Плутон было предложено Венецией Берни, одиннадцатилетней школьницей из Оксфорда, Англия. Венеция интересовалась классической мифологией, а также астрономией и считала имя бога подземного мира подходящим для такого предположительно темного и холодного мира. Она предложила это в разговоре со своим дедушкой Фальконером Маданом, бывшим библиотекарем Бодлианской библиотеки Оксфордского университета. Мадан передал это имя профессору Герберту Холлу Тернеру, который затем телеграфировал его своим коллегам в Соединенных Штатах. Плутон официально стал Плутоном 24 марта 19 года.30. Имя было объявлено 1 мая 1930 года, и Венеция получила пять фунтов стерлингов в качестве награды.