Формирование и развитие навыков — как развиваться в любом возрасте?

План:

— Умения и навыки.

— 4 основных этапа формирования навыка.

— Базовые рекомендации по персональному развитию.

— Как эффективно использовать методы развития.

— Как быстро развить любой навык?

— Видео.

______

______

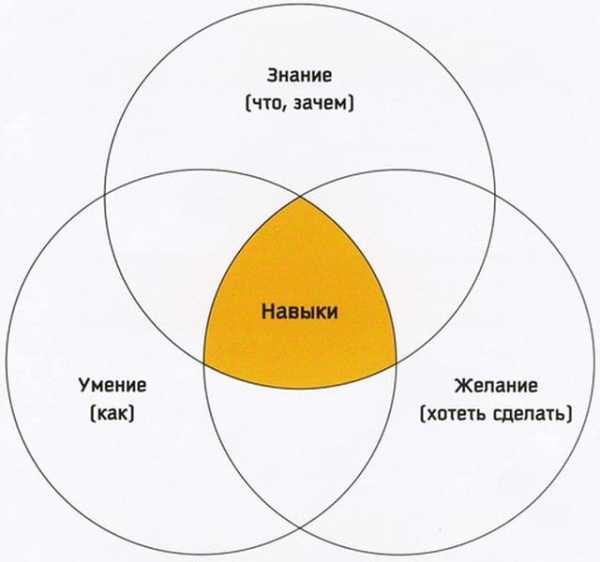

До сих пор ведутся жаркие споры среди ученых о том, что находится выше в иерархической схеме формирования новых знаний, умений и навыков, характеризующей умственное развитие. Некоторые подчеркивают важность навыков, другие убеждают нас в ценности умений.

Навык – наивысший уровень сформированности действия, он совершается автоматически, без осознания промежуточных этапов.

Умение же выражается в способности к действию, совершающемуся сознательно, не достигшему высшей степени сформированности. Когда ученик учится совершать какое-либо целенаправленное действие, на начальном этапе он выполняет осознанно все промежуточные шаги, при этом, каждый этап фиксируется в его сознании. Весь процесс развернут и осознан, поэтому сначала происходит формирование умений. По мере работы над собой и систематических тренировок, это умение совершенствуется, сокращается время выполнения процесса, некоторые промежуточные этапы выполняются автоматически, неосознанно. На данном этапе можно говорить о формировании навыков в выполнении действия.

Как видно из сказанного, умение со временем превращается в навык, но в некоторых случаях, когда действие чрезвычайно сложно, оно может так и не перерасти в него. Школьник, на начальном этапе своего обучения чтению, с трудом сочетает буквы в слова. Этот процесс усвоения занимает немало времени и отбирает много сил. Читая книгу, многие из нас контролируют лишь смысловое ее содержание, мы считываем буквы и слова автоматически. В результате длительных тренировок и упражнений, умение читать доведено до уровня навыка.

Формирование навыков и умений – процесс длительный и занимает немало времени. Как правило, для этого потребуется не один год, а совершенствование умений и навыков происходит в течение всей жизни.

Навык — деятельность, сформированная путём повторения и доведения до автоматизма.

Выработка навыка — это процесс, который достигается путём выполнения упражнений (целенаправленных, специально организованных повторяющихся действий). Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и закрепляется. Показателями наличия навыка является то, что человек, начиная выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять. Благодаря формированию навыков действие выполняется быстро и точно. Читайте статью о развитии навыков общения.

______

— 4 основных этапа формирования навыка.

______

Первый этап формирования навыка можно назвать предварительным. На этом этапе происходит формирование программы навыка, расчленение отдельных движений на компоненты, производятся пробные, ориентировочные движения. Для первого этапа характерна избыточная информация. Благодаря ориентировочным движениям из всей массы информации выбирается только та, которая необходима для данного действия.

Второй этап — аналитический. Движения на этом этапе выполняются раздельно, происходит чувственный анализ силы, величины, длительности каждого движения. Формируются отдельные действия, частные связи, например между прибором и органом управления. Затем возникает возможность выполнения этих действий в чередовании. Для этого этапа характерен чрезвычайно узкий объем восприятия (если подаются какие-либо побочные сигналы, никто из тренирующихся их не замечает).

Третий этап — синтетический. Отдельные элементы действия объединяются, образуя единое сенсорное поле. Регулятором действия на этом этапе выступает обобщенный образ, в который входят последовательность движений, их взаимосвязь, иерархия.

Четвертый этап можно назвать этапом автоматизации. На этом этапе происходит устранение лишних движений и лишнего мышечного напряжения. Внимание перемещается с процесса действия на его результат. Это связано с тем, что контроль движения переходит от зрения к осязанию и кинестезии. На этом этапе появляется возможность произвольно регулировать темп выполняемых действий, возникает определенный ритм движений.

В случае длительного перерыва в деятельности может произойти деавтоматизация навыка, но затем, после дополнительных тренировок, его восстановление.

Важнейшим условием формирования навыков является многократное повторение. В результате многократных повторений действия трансформируются, утрачивают сознательную целенаправленность, их выполнение автоматизируется и они превращаются в навык.

Вас может заинтересовать статья о развитии навыков детей.

______

— Базовые рекомендации по персональному развитию.

______

1) Сделайте свое обучение и развитие непрерывным процессом: получайте новый опыт, знакомьтесь с новыми профессионалами, берите на себя более сложные задачи, используйте новые инструменты в жизни и, главное: делайте это постоянно.

2) Научитесь эффективно планировать и упорядочивать свое развитие.

3) Подходите к собственному развитию комплексно: используйте разные форматы развития и обучения.

4) Относитесь к окружающей информации с любопытством: изучайте окружающие вас бизнес-процессы, постоянно узнавайте о новых трендах, интересуйтесь достижениями в ваших областях интересов. Любопытные и любознательные люди — интересные, успешные, захватывающие, завораживающие и открытые!

5) Развивайте навыки постепенно: выбирайте именно те направления, которые действительно помогут вам добиваться успеха в вашей работе, учебе или бизнесе.

6) Возьмите себе в привычку читать литературу и информационные ресурсы в вашей области каждый день, постоянно наращивая уровень экспертизы. Наращивайте ее не только в профессиональных областях, но и в области персональной, и личной эффективности.

7) Развивайте свои персональные и профессиональные навыки во время работы, постоянно беря на себя новые задачи и проекты;

8) Найдите людей, у которых вы хотите учиться и с которых вы хотели бы брать пример (как в личностном, так и в профессиональном плане).

9) Научитесь эффективно использовать поступающую вам обратную связь (реакцию других на ваши действия или бездействия) и определять ее ценность.

10) Используйте возможности организаций альтернативного образования у себя в городе по максимуму: посещайте все полезные и интересные для вас мероприятия: мастер-классы, тренинги, семинары. Заранее определяйте их качество и уровень спикеров. Читайте книгу Стивена Кови 7 навыков высокоэффективных людей.

______

— Как эффективно использовать методы развития.

______

1) Самообучение — самостоятельное изучение информации о моделях успешного поведения. Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное изучение разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание вебинаров.

2) Поиск обратной связи — получение обратной связи от коллег, руководителей, наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего поведения в аспекте конкретного навыка.

3) Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успешного поведения в работе человека, обладающего высоким уровнем развития данной компетенции и работа с наставником.

4) Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные упражнения, развивающие определенные компетенции, воспитывающие в вас выбранные личностные качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки.

5) Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных моделей поведения при решении задач, входящих в ваш профессиональный функционал.

Также читайте о навыках успеха.

______

— Как быстро развить любой навык?

______

Существует четыре основных столпа быстрого и эффективного освоения новых умений и навыков.

1) Осваивайте лишь один навык в один период времени.

Для того, чтобы умение прижилось в нашей жизни, укоренилось до уровня автоматизма, нужно уделять ему максимум внимания. Детство – период, когда человек способен охватывать неимоверное количество новых знаний. В это время мы одновременно учимся ходить, говорить, держать ложку и завязывать шнурки. На это уходят годы – притом, что наше сознание наиболее открыто для нового. Во взрослом возрасте эта способность притупляется. Даже освоение одного навыка станет настоящим стрессом для психики и организма. Кроме того, одновременно изучаемые навыки будут нами подсознательно связываться воедино и выступать в качестве комплексного явления. Это может привести к абсолютно неожиданному эффекту. К примеру, если вы не сможете по каким-то причинам использовать один навык или в нем не будет необходимости в данное время, второй может «отвалиться» по аналогии. Изучение одного навыка в один период времени должно происходить в концентрированном виде, тогда вы сможете освоить его максимально быстро и перейти к следующему.

2) Тренируйтесь много, поначалу не обращая внимания на качество выполненной работы.

Дело в том, что поначалу ничего не получается хорошо, как бы мы ни старались. Пытаясь делать упор на качество при обучении, мы замедляем себя. В данном случае важнее количество – лучше сделать много повторений со средним результатом, чем мало, но с хорошим. Исследования показывают, что при постоянной интенсивной практике недочеты уходят сами собой, люди учатся намного быстрее, чем при попытках делать все идеально на первых этапах.

3) Практикуйте новый навык много раз.

Интересное наблюдение: после посещения какого-либо тренинга или мастер-класса большинство участников демонстрируют худшие результаты, чем показали бы при любительском подходе, не имея профессиональной информации. Это происходит оттого, что применение новых умений на практике всегда сопряжено с неопытностью, мы чувствуем дискомфорт и беспомощность, поскольку наши психика и тело не привыкли к совершению этих действий. Чтобы понять, насколько хорошо вам дается тот или иной навык, нужно повторить его не меньше трех раз.

4) Не применяйте новые навыки в важных делах.

Я думаю, прочитав предыдущие три пункта, вы и сами догадываетесь, почему. Представьте, что вы только освоили умение, и тут же попробуете испытать его в «боевых» условиях. Важность ситуации заставляет вас нервничать, на волнение накладывается стресс от неудобства новизны, навык еще не отработан как следует… И-и-и все получается еще хуже, чем если бы этот навык не применялся вовсе. Запомните – необходимо сначала хорошо отрепетировать его в спокойной ситуации, и лишь затем применять в стрессовых обстоятельствах.

Материал подготовлен Дилярой специально для agydar.ru

Видео:

agydar.ru

Формирование умений и навыков

Развитие ребенка всегда сопровождается формированием умений и навыков в разных сферах жизни. Это навыки общения и обучения, которые предусматриваются программой дошкольного и школьного образования детей. Правда, сегодня родители не ограничиваются обязательной программой, а стараются дать детям всестороннее образование, отдают их в музыкальную и художественную школы, на курсы иностранных языков, в спортивные школы. Таким образом, они формируют навыки и умения детей с ориентацией на их способности и интересы. Итак, подробнее об этом формировании.

Что такое умения и навыки?

Умения и навыки — это способность выполнять те или иные действия. Разница между первым и вторым состоит в степени владения этим действием. Пробуя делать что-то новое (писать, рисовать, вязать), ребенок сосредоточивает свое внимание на процессе и способе выполнения действия. Он учится выполнять определенное действие. Это его умение.

Проделав одно и то же действие много раз и доведя его до автоматизма, малыш полностью им овладевает. Это его навык.

Навыки формируются в результате многоразового повторения и обучения. Многие умения даются ребенку природой. Так, в младенчестве дитя уже умеет поворачивать головку, сидеть, дотягиваться до игрушки. Такие способности в ребенке заложены природой. А вот способность читать нужно формировать. Со временем она переходит в навык — ребенок читает автоматически и очень быстро.

Формирование двигательных умений и навыков

Физическое воспитание ребенка предусматривает не только его полноценное физическое развитие, но и формирование двигательных навыков и умений.

С ростом малыша под воздействием окружающих быстро расширяется круг доступных ему движений. Так, в младшем дошкольном возрасте он приобретает умение приседать, а в старшем дошкольном возрасте уже имеет навык приседания, то есть делает это с прямой спинкой, удерживая равновесие, смотрит при этом перед собой, а не на ноги, делает это ритмично под музыку или счет. Это простой пример формирования навыка с умения.

Двигательные умения ребенка тесно связаны с двигательными качествами: ловкостью и быстротой, силой и выносливостью. Это взаимная связь. И чем шире диапазон двигательных умений, тем легче мальчику или девочке добиться успеха в двигательной деятельности, в спорте.

Разнообразные упражнения и двигательные игры дошкольников развивают свободное владение телом, мышечные чувства, увеличивают возможность грамотно распоряжаться движениями тела в пространстве.

От ясельной группы до старшей у малыша увеличивается объем его двигательных умений. При этом и воспитатели, и родители должны учить ребенка овладевать новыми движениями. Так, например, к конькам можно приучать уже в дошкольном возрасте. То же самое касается лыж, некоторых сложных физических упражнений, например, кувырков через голову. Именно в дошкольном возрасте легче всего обучить детей двигаться на лыжах, коньках, поскольку в этом возрасте они пластичны и, как губки, впитывают все то, чему их учат.

Кроме этого, двигательные умения, приобретенные в раннем возрасте, затем легче развивать. Как вы думаете, у кого больше шансов стать олимпийской чемпионкой: у девочки, которая стала заниматься гимнастикой в старших классах либо у той, которая на гимнастику ходит с 3 лет?

Приобретенные в дошкольном возрасте двигательные способности лучше поддаются автоматизации, то есть переходу в степень навыка. Не зря говорят: все, что человек умеет, он обретает до 5 лет. Имеется в виду заложенная система умений, которые становятся (или не становятся) навыками.

В дошкольном возрасте очень ярко проявляются детские способности, в том числе и двигательные. Так, некоторые малыши могут опережать старших детей в искусстве прыгать, быстро бегать, делать упражнения на шведской стенке, тренажерах. И тут взрослым важно вовремя заметить спортивные способности чада, его выносливость, пластичность. Возможно, его уже нужно приобщать к легкой атлетике и формировать навыки бегуна, спринтера, гимнаста.

Если же ребенок, наоборот, отстает в овладении двигательными способностями, то заниматься с ним нужно индивидуально, чтобы у него не было комплекса неполноценности. То есть формирование двигательных умений и навыков требует индивидуального подхода.

Формирование умений и навыков общения

Общение — основа формирования всех умений и навыков ребенка. То есть коммуникативный опыт дает ему возможность понять самого себя, свои потребности и желания, найти себя в жизни.

Коммуникацией называется процесс обмена информацией между людьми. Коммуникация — это передача и прием знаний, выражение идей и мнений, чувств и оценок происходящего. Главным средством коммуникации служит наша речь.

В словарях русского языка слово «коммуникация» трактуется как общение. Это синонимы или эквивалентные термины.

Развитие коммуникабельности, то есть искусства общаться, является основой преемственности дошкольного и школьного образования. Следует отметить, что умение общаться лучше формируется в детском коллективе. Это означает, что ребенок, посещающий детский садик, имеет больше возможностей для развития речи, удовлетворения своего любопытства, формирования культуры поведения, нежели тот, кто воспитывается дома. И это одна из причин, по которой сторонники дошкольных детских учреждений дают утвердительный ответ на вопрос, нужен ли ребенку детский сад..

Коммуникативные навыки ребенка — это компоненты его речевой деятельности, которой способствует общение со сверстниками и педагогами. Такие навыки подразумевают распознавание ситуации, после которой в голове всплывают способы и реакции на определенную ситуацию. Так, простейший навык общения — это ответ на приветствие. Если в группу заходит незнакомый человек и здоровается, дети ему отвечают. В старшем возрасте дети уже подают такому человеку стульчик как знак уважения и культуры поведения.

В дошкольном возрасте у ребенка формируется комплекс коммуникативных умений. Овладение этим комплексом способствует формированию его личности. Итак, вот главные коммуникативные способности:

- Межличностная коммуникация. Это невербальные средства общения, передача эмоциональной информации (улыбка, жесты, мимика — как выражение себя).

- Межличностные взаимодействия. Это способность устанавливать обратную связь (познакомиться со сверстником во дворе, вступить в игру, задать интересующий вопрос взрослому).

- Межличностное восприятие. Это умение воспринимать позицию другого человека и слышать его, включаться в любое общение (оценка нехорошего поступка товарища, присоединение к разговору о зоопарке, сестричке или братике).

Овладение этими умениями — это и есть развитие коммуникабельности детей.

Следует отметить, что результат общения со сверстниками — это появление особенных межличностных взаимоотношений. От этих отношений зависит статус ребенка в детском обществе, уровень эмоционального комфорта. Понаблюдайте за детьми, и вы увидите, что одни уже с раннего детства общаются на равных со всеми и занимают позиции лидеров. Другие же, наоборот, как серые мышки, играют сами с собой, неохотно общаются со сверстниками в своей группе. Задача педагога и родителей — активизировать таких детей и с помощью индивидуального подхода активнее задействовать их на занятиях и в играх, на прогулках и развлечениях, на утренниках и закаливающих процедурах. Таких детей нужно чаще хвалить, давать шансы проявить себя, чтобы в будущем конкурентная школьная среда воспринималась ними как возможности, а не как ограничение.

Итак, навыки общения — это стремление к оценке и самооценке, к знаниям и самопознанию.

Формирование умений и навыков в процессе обучения

Образование ребенка начинается с детского сада и предусматривает усвоение не только знаний, но и системы навыков и умений в разных сферах. Эти способности четко отображены в Программе воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. Они делятся строго по направлениям и возрасту. Например, в изобразительной деятельности это умение рисовать красками и карандашами, изображать определенные предметы и фигуры; в физическом развитии- – бегать и прыгать, выполнять упражнения под музыку, перестраиваться из шеренги в колонны и так далее.

Формируются умения и навыки детей на занятиях, в играх, развлечениях, праздниках в детском саду. Ведущей формой обучения и является занятие. Освоение детьми нового материала на занятии происходит на базе воспроизведения старого (например, колобка дети изображают, предварительно научившись рисовать круг).

Дидактическая игра — одна из форм обучения в детском саду. Ее педагоги применяют для закрепления навыков, умений и для овладения новыми знаниями.

В школьной программе основной формой овладения детьми новыми умениями и навыками является урок. Овладевая знаниями по разным предметам, школьники постепенно усваивают новые способности: чтение географической карты и прыжок через «козла», решение уравнений и написание сочинений, составление гербария и общение на английском языке.

Специально для nashidetki.net- Диана Руденко

nashidetki.net

Условия успешности формирования навыков – Психология и саморазвитие

Способы выполнения целенаправленных действий — продукт общественного развития людей.

Наиболее эффективные приемы действий вырабатываются в условиях общения людей, их совместной деятельности, путем широкой общественной проверки целесообразности данного способа действий в определенных условиях. Выработанные способы не остаются неизменными, а совершенствуются в связи с расширением опыта и знаний, достигнутых обществом.

Возникновение новых общественных отношений, появление новых орудий производства, задачи повышения производительности труда приводят к разработке новых методов работы, соответствующих новым условиям. Выработанные методы передаются другим людям путем показа, объяснений, специально организованных упражнений, обучения.

Формирование навыков есть овладение общественно выработанными способами осуществления трудовых действий людей. Необходимой предпосылкой его является ознакомление с тем, как нужно выполнить действие, которым надо овладеть. Знание способа действий не обеспечивает полноценного их выполнения, но оно обязательно для того, чтобы можно было овладеть действием, чтобы выработался навык.

Частичное знакомство с действием происходит нередко задолго до того, как приходится обучаться ему, т. е. вырабатывать навык. Но такое ознакомление является только ориентировочным и недостаточно для формирования навыка. Необходимо полноценное знакомство с действием, со способом его выполнения, осуществляемое под руководством опытного лица, прежде всего педагога или инструктора.

Задача руководителя в начальном периоде обучения действию заключается в том, чтобы путем объяснения и показа предстоящих действий и их объектов дополнить, углубить и систематизировать имеющиеся у ученика сведения, дать четкие знания о действии, которое надо освоить, о цели и характере упражнений.

Необходимо также вызвать активный интерес к овладению навыком. В итоге этого обучающийся должен запомнить цели, условия и правила выполнения действий настолько, чтобы уметь самостоятельно вспоминать их во время упражнений. Важно также запоминать последовательность действий.

За ознакомлением с действиями следует практическое овладение ими — выработка навыка. Формирование навыков происходит в процессе упражнения, которое всегда направлено на совершенствование способа выполнения действий.

Направленность на повышение успешности действий — основной признак, отличающий упражнение от простого повторения. Повторения сами по себе, без направленности на совершенствование действия не улучшают его. Плохой почерк может сохраниться в течение всей жизни, хотя человек пишет ежедневно. Медленно работающие люди часто много лет выполняют одни и те же операции медленным темпом, несмотря на то, что специальные упражнения могли бы значительно ускорить работу.

Не все упражнения ведут одинаково к одной и той же цели: одни быстрее приводят к овладению навыками, другие — медленнее, одни обусловливают высокий, другие — низкий уровень навыков. В связи с этим возникает необходимость выяснить условия, от которых зависит формирование навыков.

Необходимым условием образования систем временных связей как основы образования навыков является «подкрепление» действия. Успех и одобрение — положительные подкрепления действий. Неудачи, замечаемые самим обучающимся, словесные указания руководителя на ошибочность или недостатки в выполнении действий являются отрицательными (тормозными) подкреплениями.

Важное значение для устранения недочетов имеют указания педагога или инструктора на ошибки, допущенные в способах выполнения действий, и оценка степени соответствия достигнутых результатов поставленной цели.

Знание результатов и понимание ошибок в действиях — одно из главных условий успешного формирования навыка. Без этого успешная выработка навыка сильно затрудняется, а нередко и вовсе невозможна. Экспериментальные исследования (А. Соколов, Пуни, Рудик, Гагаева, Чебышева и другие) показывают исключительно важное значение этого условия.

В исследовании зарубежных психологов Бука и Норвеля двум группам испытуемых было предложено выполнять одни и те же упражнения (вычитание, умножение, письмо буквы «а», отыскивание в тексте иностранных слов) с максимальной скоростью и правильностью.

При этом в одной группе (А) каждое упражнение сопровождалось разбором допущенных ошибок и повторным указанием требований, которые должны были выполняться при упражнении. В другой группе (Б) упражнения производились без таких указаний. После 50 упражнений группа А начала упражняться без указаний руководителя, а группа Б стала получать их. В первых 50 упражнениях группа А дала лучшие результаты, чем группа Б, в последних же 25 упражнениях результаты этой работы в группе А ухудшились, а в группе Б улучшились.

Весьма существенно, чтобы обучающийся умел сам определить достоинства и недостатки работы, установить причины недочетов, наметить пути улучшения действий. Такое умение дается не сразу. Оно требует опыта, практики, специального обучения. На выработку его должно быть обращено особенно серьезное внимание при формировании навыка.

Опыты и жизненные наблюдения показывают, что сначала обучающийся не замечает многих ошибок и дефектов в работе. Он не видит многих уклонений от требований, которые к ней предъявляются, не умеет точно контролировать себя, причем не только свои действия, но и полученные результаты.

Однако в процессе упражнения самоконтроль все более совершенствуется. Не замечая сначала грубых ошибок, обучающийся затем находит в результатах своих действий такие отклонения, которые не указываются даже руководителем. Изменяется и скорость опознания недочетов. Сначала они замечаются только после тщательного последующего анализа результатов упражнения, в дальнейшем же тотчас после выполнения операции или даже в тот момент, когда она осуществляется.

Всякий навык как способ выполнения сложного действия включает в себя ряд операций, или приемов, необходимых для осуществления действия. Чтобы написать что-либо, надо принять определенную позу, взять правильно перо в руки, держать его затем так, как это нужно для письма, изображать на бумаге определенные линии букв, соединять их в слова, соблюдать определенный размер и расположение букв на бумаге. Все это не может быть достигнуто сразу в том виде, как это требуется правилами письма. В начальном периоде формирования навыка обучающийся выполняет одни требования и нapyшает другие.

Одни операции даются ему легче, другие труднее. Все они при одновременном выполнении мешают друг другу. Объясняется это тем, что выполнение всякой новой для человека операции связано с возникновением относительно сильного очага возбуждения в коре мозга, которое в силу отрицательной индукции тормозит другие участки коры, тем самым препятствуя успешному выполнению других операций.

Обучающийся сосредоточивается то на одной, то на другой операции. Это приводит к ошибкам и недочетам в выполнении действия. Поэтому весьма важно начинать упражнения с более простых действий, включающих в себя наименьшее число операций и ведущих к наименьшим ошибкам. Лишь затем, по мере овладения этими операциями, можно переходить к более сложным действиям. Нецелесообразно предъявлять ученику сразу много требований. Запомнить их при предварительном объяснении действий и тем более выполнить все требования он не сможет. Чтобы не выработался, однако, неправильный навык, надо следить за выполнением основных немногочисленных требований, выполнение которых обязательно для формирования правильного навыка.

Предъявлять надо малое число требований и безусловно необходимых, но зато нужно тщательно контролировать и направлять их исполнение. В тех случаях, когда это возможно, целостное действие надо расчленить на частные действия и каждое из них усваивать в отдельности.

Необходимо понимание обучающимся, что именно является главным и второстепенным в действии, какие требования и операции наиболее существенны. Вначале такое различение отсутствует, и самостоятельно оно достигается лишь постепенно, в результате упражнений. Поэтому особенно важны разъяснения руководителя, дающие возможность выяснить главное, существенное в действии.

Даже при малом числе требований и понимании того, что надо делать, в действиях обучающегося вначале имеются ошибки и недочеты, и устранить их сразу не представляется возможным. Поэтому сначала надо устранять наиболее грубые ошибки, а затем уже менее существенные.

Задачи ученика при упражнениях по мере овладения отдельными операциями меняются.

Например, школьник, обучающийся написанию буквы по образцу (в букваре — по прописи), ставит перед собой вначале лишь общую задачу: воспроизвести образец, но при первых же пробах убеждается, что результат действий далек от оригинала. С помощью учителя или самостоятельно он начинает выяснять, в чем заключаются недостатки того, что написано.

Недочетов и ошибок оказывается несколько. Выяснив, например, что одним из них является неравномерность элементов буквы по высоте, ученик ставит перед собой задачу: в дальнейшем воспроизвести оригинал прописи, строго соблюдая размеры элементов.

Добившись этого, при последующих упражнениях он переходит к устранению ошибок в нажиме, в наклоне, в расстоянии между элементами, в форме буквы и т. п. Каждый раз задача упражнений меняется в зависимости от того, какие требования к действию и какие операции выдвигаются на первый план.

Постепенно в результате устранения недостатков задачи упражнений принимают вновь все более общий характер. Перед учеником снова стоит общая задача — написать букву по образцу. Однако сейчас эта задача стала-уже более легкой благодаря приобретенным умениям.

Существенное условие успешности упражнений — медленный темп действий на начальном этапе овладения ими. Этим достигается не только более правильное выполнение действия, но и возможность своевременно замечать ошибки, а также всякие осложнения и затруднения.

Преждевременное же ускорение уменьшает возможность контроля. Если скорость выполнения действий переходит определенные границы, вместо совершенствования действия может происходить его ухудшение. Однако длительная задержка на медленном темпе, как показывают исследования (Гурьянов, Прокофьев, А. Соколов и другие), задерживает объединение частных действий в системы, необходимые для успешного выполнения всей сложной деятельности в целом.

Следует своевременно переходить к темпу, наиболее близкому к тому, который требуется практической деятельностью, не допуская, однако, существенных ошибок в выполнении действий.

Важное значение для успешности упражнений имеет правильное распределение упражнений во времени. Если одни и те же упражнения продолжаются непрерывно в течение длительного отрезка времени, результаты их, вследствие утомления, не только не улучшаются, а, наоборот, ухудшаются. Поэтому отдельные упражнения не должны быть слишком длительными. Один вид упражнений должен чередоваться с другими.

В исследовании Пайля две группы испытуемых (А и Б) упражнялись в замещении обычных букв алфавита шифром. Группа А выполняла упражнения в течение 14 дней (по одному упражнению каждый день), группа Б выполнила все эти 14 упражнений в течение одного дня (с получасовыми промежутками между ними).

Успешность работы группы А непрерывно повышалась, в группе же Б после трех упражнений результаты не улучшались, а начиная с 11-го упражнения наступило ухудшение.

Аналогичные результаты получены в исследовании Старча, который предлагал испытуемым упражняться в замещении букв цифрами (согласно данному им ключу) в течение 120 минут со следующим распределением упражнений во времени: группа А упражнялась в течение 6 дней по два раза в день, по 10 минут каждый раз, группа Б — 6 дней по одному разу в день (в течение 20 минут каждый раз), группа В — 3 дня по 40 минут через день, группа Д выполнила одно упражнение, продолжавшееся 120 минут без перерыва. Упражнения по 10 и 20 минут дали наибольшее повышение скорости работы, упражнение, продолжавшееся 120 минут без перерыва, дало наименьший эффект.

Большое влияние на эффективность упражнений оказывает длительность перерывов между ними. При одном и том же количестве времени, затраченном на упражнения, слишком длительные промежутки дают худшие результаты. Наиболее выгодно такое распределение упражнений: более частое повторение их в начале обучения и постепенное удлинение промежутков между ними по мере овладения навыком.

Показателями формирования навыка являются прежде всего скорость выполнения действия и качество его выполнения, что находит свое выражение в количестве и качестве продукции. Существенным показателем высокого уровня навыка является, далее, устойчивость результатов действий. Хороший навык характеризуется не отдельными случаями успешного выполнения действий, а систематическим достижением высоких результатов.

Важным показателем овладения навыком является сохранение успешности действия при включении его в системы других, более сложных действий. Навык письма, например, характеризуется не только тем, что ученик пишет правильно отдельные буквы, но и тем, что он соединяет их в слова и предложения, сохраняя правильность написания, а еще более тем, что он уже пользуется письмом для выражения мыслей.

В этом случае его письмо включено в более сложную и широкую деятельность. Задача, которая стоит перед ним, заключается в том, чтобы фиксировать мысли на бумаге. Письмо же выступает только как средство решения этой задачи. Само по себе оно уже не есть объект сознания ученика.

Физиологически сохранение достигнутого уровня овладение действием при включении его в более сложную деятельность, подчиненную иным целям, объясняется возможностью одновременного успешного осуществления условно-рефлекторной деятельности участками коры, находящимися в состоянии не только оптимальной, но и пониженной возбудимости.

Одна из важнейших задач при организации упражнений с целью добиться совершенствования навыков заключается в том, чтобы, включая действие в выполнение различных задач (разных видов деятельности) и усложняя условия осуществления действия, добиться выполнения его в разнообразных условиях без ущерба для качества продукции.

Существенным показателем овладения двигательными навыками, как указывалось выше, является смена зрительного контроля над движениями двигательным контролем.

Ведущая роль в обеспечении точности, своевременности и соразмерности движений на начальной стадии упражнений принадлежит зрительному анализатору. Обучающиеся определяют зрительно направление движений и степень их соответствия поставленной задаче (в отношении времени и силы).

В результате совершенствования навыка необходимость в зрительном контроле постепенно уменьшается, и обучающийся начинает контролировать движения, руководствуясь кинестезическими ощущениями , возникающими при выполнении движений. На основе их он определяет направление, силу, координированность и своевременность движений.

Существенную помощь в усилении двигательного контроля может оказывать умышленное выключение зрения при выполнении движений.

suxxessology.com

Формирование умений и навыков – Возрастная и педагогическая психология Библиотека русских учебников

Умение (навыки) – это действия, которые выполняются определенным способом и с определенным качеством. Большинство психологов считают, что умение – более высокая психологическая категория, чем навыки. Одни авторы под умением понимаю ют возможность осуществлять на профессиональном уровне определенную деятельность, при этом умение формируется на базе нескольких навыков. Педагоги-практики считают, что навыки более высокой стадией овладения определенными мы упражнениями и умениями. Умение предшествуют навыкам, которые рассматриваются как более совершенная стадия овладения действияміями.

Остановимся на таком определении: умение – это готовность человека успешно выполнять определенную деятельность, которая основывается на знаниях и навыках. Умение формируется в процессе выполнения учащимися разнообразных задач. Формирование умений зависит от условий обучения, организации процесса упражнения, от индивидуальных особенностей: типа нервной системы, предыдущего опыта, теоретических знаний, склонностей и способностей, осознания цели задачи, понимание его содержания и способов исполненииня.

. Формирование умения может происходить так:

1. Учащиеся усваивают знания и перед ними ставят задачи, требующие использования знаний (знание – задача-применение знаний)

2 ученика определяют признаки, которые отличают один тип задач от других. В процессе выполнения задания, они определяют тип задачи и выполняют операции, необходимые для решения этого типа задач

3 ученика учатся умственной деятельности, необходимой для использования знаний

. Владение – это автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе ее выполнения. Однако признаком сформированности навыки являются качество действия, а не его автоматизация. Навык рассматривается как действие доведено на результате многократных упражнений до совершенства исполненииня.

Л. Ительсон предлагаются этапы развития навыков:

1. Ознакомление с приемами выполнения действий. Осмысление действия и его представления. Четкое понимание цели, нечеткое способов ее достижения

2. Овладение отдельных элементов действия, анализ способов их выполнения. Четкое понимание способов выполнения действий. Сознательное, однако неумелое и неустойчивое ее выполнения

3. Соотношение и объединение элементарных движений в одно действие. Автоматизация элементов действия. Совершенствование движений, устранение лишних, переход к мускульного контроля

4. Овладение произвольного регулирования характера действия. Пластическое приспособления к ситуации. Гибкое, целесообразно выполнение действия

Соответственно, в педагогической практике целесообразно выделить такую последовательность формирования навыков школьника:

1 . Подготовительный этап: анализ цели урока, выявления имеющегося уровня навыков учащихся. Учитель заранее составляет систему упражнений для тренировки отдельных навыков

2 . Этап выполнения:

1. Основная суть навыки задается путем объяснений

Ученик своими словами повторяет задачи, прием его выполнения. Осуществляется словесный самоинструктаж

Школьник под руководством учителя включается в выполнения описанных действий

Совет учителя при выполнении отдельных частей навыки осуществляется в случае необходимости

Уменьшается объем руководства

На всех стадиях обучения обеспечивается обратная связь. Упорядочивается практика, которая гарантирует закрепление новой навыки

Уменьшается контроль за практикой. Учитываются индивидуальные особенности 3. Этап оценки. На этом этапе осуществляется оценка уровня выполнения навыки учеником, относительно целей обучения, заданных на подготовительном этапе. Охарактеризуем другие виды обучения. Проблемное обучение – это такой вид обучения, который заключается в создании учащимися проблемных ситуаций, осознании, принятии и решении этих ситуаций в процессе совместной деятельности учащихся и учителя (при максимальной самостоятельности первых и под общественность ьним руководством последнего). Выделяются такиекі уровне проблемности обучения:

1 учитель ставит проблему и находит ее решение

2 учителя ставит проблему, а поиск ее решения осуществляется вместе с учениками

Активное участие школьников в формировании проблемы и поиску ее решения

. Типы проблемных ситуаций:

1. Проблемная ситуация создается тогда, когда есть несоответствие между имеющейся у учащихся системой знаний и новыми фактами

2. Проблемно ситуация возникает, если есть необходимость выбора из системы знаний те, которые могут обеспечить правильное решение задачи

3. Проблемная ситуация возникает перед учащимися тогда, когда идет поиск применения знаний на практике

4. Проблемно ситуация возникает тогда, когда нет теоретического обоснования практически достигнутого результата

5. Проблемно ситуация возникает тогда, когда нет прямого соответствия между внешним видом схематичного изображения и техническим устройством

6. Проблемная ситуация создается там, где есть противоречия между статическим характером изображения и необходимостью обнаружить в нем динамические процессы

Основные правила создания проблемных ситуаций: задачи должны базироваться на тех знаниях, которыми обладает ученик; соответствовать его интеллектуальным возможностям; предшествовать объяснению материала. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана ре изнимы типами заданиемь.

программированного обучения называется самостоятельное и индивидуальное обучение по предварительно разработанной программе с помощью особых средств обучения (программированного учебника, особых машин и т.д.), которые обеспечивают каждому ученику возможность осуществления процесса учения согласно некоторым индивидуальных особенностей (темпа обучения, особых путей овладения учебным материалом.

Существует линейная, разветвленная и смешанная системы учебного программирования

ОММатюшкин указывает на такие принципы программированного обучения:

1. Дробление материала на отдельные порции, которые соответствуют одному”шага”в процессе усвоения

2. Активность процесса усвоения, обеспечивается необходимостью выполнять задачи каждой порции

3. Наличие обратной связи (самоконтроля) при выполнении каждого задания

4. Возможность индивидуализации процесса обучения

6

. Факторы, влияющие на эффективность обучения:

. Содержание обучения. На успешность обучения влияет сам учебный материал, его сложность и значимость

. Процесс обучения. Важными факторами, которые влияют на успех обучения является правильно отобраны методы обучения, осуществления дифференциации и индивидуализации обучения, особенности учебных планов и программ

. Личность ребенка. На успешное усвоение учебного материала влияют такие особенности школьника:

а) уровень развития произвольного внимания;

б) осмысленность восприятия учебного материала;

в) уровень развития произвольной логической памяти;

г) особенности развития мышления и воображения;

д) мотивация учебной деятельности; ж) умение учиться

4. Личность учителя, его характер, способности, направленность, знания, профессиональное мастерство, отношение к ученикам, предмету, профессии, других учителей

7

Главная цель активизации обучения – улучшение качества учебно-воспитательного процесса в школе, которое достигается формированием активности и самостоятельности учащихся. Этот процесс требует определенной совместной деятельности учащихся и учителя. Активизация узнал альной деятельности требует применения различных методов, средств и форм обучения, побуждающих школьника к выявлению активноститі.

На уроках это могут быть ситуации, в которых ученик должен:

– защищать свое мнение, аргументировать ее;

– задавать вопросы учителю;

– рецензировать ответы товарищей;

– делиться своими знаниями с другими;

– помогать товарищам;

– выполнять задачи, рассчитанное на чтение дополнительной литературы;

– находить не только одно решение;

– практиковать свободный выбор задач;

– создавать ситуации самопроверки;

– разнообразить свою деятельность, включать в познание элементы труда, игры;

– быть заинтересованным в групповой деятельности. Формирование позитивного отношения школьников к учебе, развитие их познавательных интересов осуществляется путем:

– усиление мотивации учения школьников

-. Специальной обработки содержания учебного материала (новизна, значение для практической деятельности, показ современных достижений науки и т.д.), повышение информативности содержания урока

-. Оптимального выбора методов обучения. Особое внимание следует обратить на использование проблемного метода. Большое значение имеет организация самостоятельной работы учащихся, творческие работы, использование игр, прове едення бесед, дискуссииій.

-. Комбинирование различных методов обучения

– обеспечение адекватной системы оценивания результатов обучения

-. Развитие увлечений детей. Использование интереса

-. Создание благоприятного эмоционального тонуса познавательной деятельности

-. Обращение к эмоциям, чувств школьников

-. Организация демократического стиля общения учителя

– сочетание обучения с трудом

-. Учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся

uchebnikirus.com

Этапы формирования навыков. Тренировка и тренажеры

Различают четыре основных этапа формирования навыков.

Первый этап формирования навыка может быть назван предварительным. На этом этапе происходят формирование программы навыка, расчленение отдельных движений на компоненты, производятся пробные, ориентировочные движения. Для первого этапа характерна избыточная информация. Благодаря ориентировочным движениям из всей массы информации выбирается только та, которая необходима для данного действия.

Второй этап – аналитический. Движения на этом этапе выполняются раздельно, происходит чувственный анализ силы, величины, длительности каждого движения. Формируются отдельные действия, частные связи, например, между прибором и органом управления. Затем возникает возможность выполнения этих действий в чередовании. Для этого этапа характерен чрезвычайно суженный объем восприятия (если даются какие-либо побочные сигналы, никто из тренирующихся их не замечает).

Третий этап – синтетический. Отдельные элементы действия объединяются в одно целое, образуется единое сенсорное поле. Регулятором действия на этом этапе выступает обобщенный образ, в который входят последовательность движений, их взаимосвязь, иерархия.

Четвертый этап можно назвать этапом автоматизации. На этом этапе происходит устранение излишних движений и излишней мышечной напряженности. Внимание перемещается с процесса действия на его результат. Это связано с тем, что контроль движения переходит от зрения к осязанию и кинестезии. На этом этапе появляется возможность произвольно регулировать темп выполняемых действий, образуется ритм движений.

Важнейшим условием формирования навыков является многократное повторение. В результате многократных повторений действия трансформируются, утрачивают сознательную целенаправленность, способ их выполнения автоматизируется и они превращаются в навык.

Одним из важных этапов профессионального обучения является тренировка, в процессе которой закрепляются правильность, точность и быстрота действий. Процесс овладения профессиональными задачами начинается с приобретения знаний. Затем должны следовать упражнения, так как одно только знание правильных способов выполнения действий не может обеспечить успешного их осуществления.

В психологии и педагогике упражнением называется повторное многократное выполнение действий, организованное определенным образом, с целью развития умений и навыков. Различаются два типа упражнений: учебные и тренировочные. Учебные расширяют связи, помогают уяснить принцип решения поставленной задачи. Тренировочные упражнения направлены на отработку и автоматизацию умственных действий, закрепление их правильности, точности, быстроты.

Основными требованиями к организации упражнений являются определенность задачи упражнений, понимание цели и способов ее достижения.

Необходимым условием успешности выполнения упражнения являются своевременные объективные оценки полученных результатов. Активный самоконтроль и самооценка являются основным условием сознательной регуляции и усовершенствования заучиваемых действий. Многие авторы считают, что правильная организация обратной связи – основное условие эффективности выполняемых упражнений.

Условием успешности тренировок является и активность учащихся в преодолении трудностей при овладении навыком, когда они сами настойчиво ищут правильные способы выполнения заучиваемых действий, преодоления ошибок, закрепления полученного успеха. Только при этом условии упражнение становится не механическим повторением одних и тех же действий, а активным и сознательным процессом их усовершенствования.

Необходимо разнообразить процесс упражнения, так как чрезмерное однообразие отрицательно влияет на поддержание интереса и активности учащихся.

Важным условием успешности упражнений является постепенность усложнения задачи и повышения требований к скорости, точности работы и к одновременному соблюдению ряда требований. Сюда же относится постепенное повышение нагрузки, т.е. интенсивности и длительности работы без перерыва.

Одним из факторов, определяющих эффективность тренировки, является правильное распределение упражнений во времени. Во время перерывов возникает возможность более полного анализа действий в каждом новом упражнении, человек получает возможность как бы заново оценить свои действия и условия работы. Но если перерывы слишком большие, это отрицательно влияет на тренировки.

Все большее значение в обучении и тренировке придается специальным техническим устройствам — тренажерам.

На современном производстве обучение различным трудовым навыкам часто оказывается невозможно в непосредственном режиме работы. В особенности это относится к подготовке по сложным операторским профессиям, для которых характерно то, что работать приходится не столько с реальными объектами, сколько с их моделями. Поэтому использование тренажеров важно не только для формирования конкретных трудовых навыков, но и для моделирования определенных сложных производственных ситуаций с целью выработки готовности к адекватному реагированию на них.

Рассуждая об особенностях обучения специалистов с использованием тренажеров, К.К. Платонов писал: «Тренажер – это учебное пособие, позволяющее формировать навыки, необходимые в реальных условиях труда». В этом отличие тренажера от наглядных пособий, которые лишь «облегчают» формирование навыков с помощью знаний.

Главное психологическое правило при проектировании и использовании тренажера: «Чтобы учебная установка могла быть названа тренажером, она должна использоваться для повторных, систематических упражнений с учетом всех правил, отличающих упражнение от простого повторения». Заметим, что само повторение не развивает навыков, а упражнение развивает, так как предполагает самоконтроль обучающегося и постепенный переход от простого способа выполнения действия к более сложному.

Второе важное правило при разработке тренажеров: «Неверно стремление упражнять на тренажере обязательно целостный, сложный трудовой навык. Если тренажер хорошо автоматизирует какой-либо частный, но необходимый в труде навык, то он полезен и поможет дальнейшему развитию более сложных навыков. Некоторая схематизация и упрощение условий тренировки иногда даже полезны».

Сама идея профессионального обучения в специально смоделированных ситуациях достаточно продуктивна. Тренажеры могут разрабатываться и использоваться в разных формах:

1) технические тренажеры;

2) моделирование ситуаций профессионального взаимодействия в различных группах и тренингах;

3) моделирование и обсуждение сложных производственных ситуаций в ходе деловых игр и дискуссий;

4) моделирование в воображении сложных ситуаций в ходе специально организованных групповых или индивидуальных занятий;

5) смешанные варианты проигрывания производственных ситуаций, где задействованы и технические тренажеры, и игровые взаимодействия обучающихся, и их воображение.

psyera.ru

Тема: формирование навыка

Министерство образования и воспитания Республики Марий Эл

Тема: ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА

ПИСЬМА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

ГРАМОТЕ

Реферат выполнила:

Салимова Наталья Алексеевна

учитель средней школы №4

Волжск 2008

План

1. Нужно ли ребенка учить красиво писать?

2. Этапы формирования навыка письма.

3. Психо-физиологические особенности осуществления процесса письма.

4. Гигиена и техника письма.

5. Методы обучения каллиграфии, применяемые ведущими учителями-методистами Потаповой Е.А., Илюхиной В. А.; учеными Н.Г. Агарковой, Л.Я. Желтовской, Е.Н. Соколовой, Н. Н. Федосовой и др.

6. Анализ и пути выполнения программы «2100» по формированию навыка письма. (Прописи «Мои волшебные пальчики», автор О. В. Пронина)

1. К почерку можно относиться по-разному. Одни считают его делом, не

стоящим внимания… Нелепо, мол, в век освоения космоса и компьютера

скрипеть пером на бумаге, выписывая каждую закорючку. Но есть и другой

взгляд: неряшливое, трудночитаемое письмо вряд ли вызовет

удовлетворение, скорее раздражение.

Сравните две странички, написанные одним человеком, но в разное время: сначала маленькой школьницей, потом студенткой, и вы убедитесь, что жизнь корректирует почерк. Так нужно ли учить тому, что с годами утрачивается? И от чего зависит почерк, как вырабатывается навык красивого письма?

Статистика показывает, что в начале обучения в школе почти 60% детей испытывают различные трудности, но более 90% этих трудностей связаны с письмом. И если на этих, самых первых этапах обучения, упустить трудности письма, не обратить на них внимание или выбрать неверную тактику помощи, результаты будут плачевными.

Письмо – один из самых трудных видов учебной деятельности, и научиться писать совсем не просто, как кажется на первый взгляд. Каракули первоклассников – чаще не от нежелания «постараться», а от несоответствия требований школы и возможностей ребенка.

Возможность каждого отдельного ребенка освоить письмо без особых трудностей зависит от уровня его функционального и психического развития, от состояния его здоровья. Однако, в последние годы среди первоклассников все меньше здоровых детей, не имеющих отклонений в развитии. Им еще труднее, чем здоровым сверстникам, но, увы, в нашей школе мало условий для осуществления индивидуального подхода.

2. Для того, чтобы разобраться в причинах трудностей обучения письму и

понять, как помочь ученику, необходимо знать, что представляет собой

процесс письма, чем отличается письмо при сформированном навыке от

письма на разных этапах его формирования, какое влияние может оказать на

процесс формирования навыка письма развитие ребенка, его возрастные

особенности, состояние здоровья, методика обучения, тактика учителя и

другие факторы.

Ответ на вопрос нужно начать с главного – что представляет собой процесс

письма?

История письма – это, фактически, история человечества, есть даже специальная наука – грамматология, изучающая историю письма.

Это интересно нам потому, что в процессе формирования письма каждый ребенок как бы повторяет историю человечества (от передачи мысли и отдельного слова при помощи графического изображения (рисунка) до сознательного выделения слогов и звуков), но в сжатом виде. На самых ранних этапах своего развития письмо носило изобразительный характер -это были рисунки, передающие информацию. Письмо это называлось пиктографическим, его «возраст» 6-8 тысяч лет, но еще совсем недавно элементы этого письма использовали некоторые народы Крайнего Севера.

Затем письменные сообщения стали передаваться при помощи отдельных рисуночных знаков (символов-идеограмм), тех или иных слов. Фактически, рисунок стал словом, и такое письмо называется идеографическим. Но таким письмом нельзя передать абстрактные понятия, оно очень конкретно. Собственно говоря, письмо пиктографическое и идеографическое не является письмом, т.к. в письме фиксируется не только общий смысл сообщения, но и речь с ее грамматическими и словарными особенностями.

Эти этапы истории проходит практически каждый ребенок при обучении письму. «Письмо» трех – четырехлетнего малыша – это рисунок, изображающий то, что он видит, что хочет передать, ну и еще палочки, кружочки, ассоциирующиеся у него с внешней стороной (графикой) письма.

«Письма» пяти – шестилетнего ребенка больше похожи на кроссворд: там и отдельные слова, буквы, рисунки. Это уже элементы идеографического письма.

Но даже после освоения слога человек не сразу перешел к выделению отдельных звуков (фонем), а отделение гласных от согласных потребовало довольно сложной работы мысли. До сих пор усвоение отдельного звука, особенно согласного звука, дается человеку с большим трудом.

Существует несколько разновидностей буквенного письма: словесное (логографическое), слоговое (силаббическое, буквенное). Во всех письменностях имеются системы знаков – графемы, соответствующие единице речи, которая записывается. В словесном письме это – слова, в слоговом – последовательность звучащих звуков (не обязательно слог), в буквенном – звучащий звук (фонема). Отечественная методика обучения письму прошла все эти этапы (формы): от словесного до буквенного письма.

Звуко – буквенное письмо (алфавитное) – исторически самый поздний и самый совершенный вид письма, В классическом графическом алфавите, созданном в 403 году н.э., из которого в свою очередь развилось славяно -кирилловское письмо – русское, болгарское, сербское и др.

Письмо, которому учат в школе – это русское курсивное письмо. Графика его менялась в течение столетий. Отбирались наиболее рациональные, простые в написании графические формы, и почти в таком виде как сейчас они сложились уже в 18 веке. Последняя реформа 1969 года существенно изменила способ выполнения букв, а графические формы претерпели незначительные изменения.

Принципы обучения письму в значительной мере определяются системой самого письма, а т.к. система русского письма – звуко – буквенная, то и основной принцип обучения – звуковой, вернее – фонематический, а основной единицей обучения является обучение написанию графических элементов (букв). 3. Вопрос о том, как научить ребенка писать, имеет несколько аспектов:

– чисто педагогический – методика и тактика учителя;

– гигиенический, предусматривающий наиболее рациональное нормирование самого процесса и орудий письма;

-психо – физический, являющийся основой для рационального построения методики и для гигиенического нормирования.

Почему же так сложен процесс формирования навыка письма для всех детей? Прежде всего потому, что письмо – это особая форма речи, при которой ее элементы фиксируются на бумаге, путем начертания букв, соответствующих элементам устной речи. В процессе письма в работу вовлекаются кора головного мозга, органов зрения, слуха, многие мышцы тела. Этот процесс чрезвычайно сложен для детей 6-7 лет. Ведь навык письма – это одновременно формирующийся навык выполнения тонкоординированных движений и навык орфографически правильного письма.

Процесс овладения навыком письма имеет сложную психо -физиологическую структуру и включает слуховой анализ, артикуляцию, формирование и сохранение зрительно-двигательного образа каждого графического элемента (буквы), а также сложные механизмы координации и регуляции движений. При этом дети должны усвоить понятие о буквах -графических знаках, с помощью которых звучащая речь фиксируется на бумаге, усвоить разное начертание одной и той же буквы в различных вариантах (печатных, письменных, больших и маленьких). Дети должны правильно дифференцировать звуки речи, безошибочно узнавать их, правильно записывать, соотносить их с буквами. Параллельно идет формирование и орфографического навыка.

Навык – это «действие, сформированное путем повторения,* характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля» (Краткий психологический словарь/ Под редакцией А. В. Петровского и М.Г. Ярошевского. М., 1985. С. 195).

В формировании навыка выделяются три основных этапа:

I этап – аналитический – вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение содержания. Большое значение имеет не только уровень развития ребенка, наличие определенных знаний и умений, но и способ объяснения, степень осознания выполненного действия.

II этап – условно назван синтетическим – соединение отдельных элементов

в целостное действие.

III этап – автоматизация – фактическое образование собственно навыка как

действия, характеризующегося высокой степенью усвоения и отсутствием

поэлементной сознательной регуляции и контроля. Характерными чертами

автоматизации навыка являются быстрота, плавность, легкость выполнения.

Но быстрота не навязанная, а являющаяся естественным результатом

совершенствования движений, и плавность (связность), возникающая как

естественный результат формирования навыка. Когда говорят о

формировании навыка, чаще всего считают, что основное – это упражнение и

тренировка, тренировка и упражнения. Без упражнений навык сформировать

нельзя, но упражнение лишь целесообразно на третьем этапе формирования

навыка, а первые два этапа – это осознанная деятельность, (а не

механические упражнения). До тех пор пока ребенок не осознал алгоритм действия (например, – «откуда начать писать, куда вести, где закончить»), пока не сформирована задача действий (например, зрительный образ буквы), «упражнять» ребенка бессмысленно и вредно. «Перескок» через первые два этапа (аналитический и синтетический) не только не способствует формированию навыка, но и тормозит его.

mirznanii.com

9.3. Методика формирования профессиональных знаний, навыков и умений

Методика формирования профессиональных знаний

Формирование знаний занимает видное место в образовании. Внешне выглядит все просто: рассказать обучаемому, дать ему прочитать учебник – и все обеспечено. В действительности, тут немало методических тонкостей и сложностей. Чтобы что-то знать, мало услышать. Знания станут достоянием обучающегося, если будут глубоко и прочно усвоены им, «войдут в него» и станут инструментом решения других познавательных и практических задач.

Методика формирования знаний эффективна, если она обеспечивает высокую степень усвоения знаний. По этому показателю различают:

знание-узнавание – информация, которую обучающийся плохо помнит. Это поверхностное, ненадежное знание. Пример: студент, готовясь к экзамену, перечитывает или перелистывает учебники, пособия, конспекты и все кажется известным (чувство знакомости). На экзамене же обнаруживается, что это не так;

знание-репродукция – механически усвоенное, запомненное знание, которое обучаемый может воспроизвести «по-книжному», но в объяснениях затрудняется;

знание-понимание – осмысленно усвоенное и запомненное знание, которое излагается обучающимся свободно, своими словами, с комментариями, вариативно. Оно прочно связано с другими имеющимися у него знаниями, с опытом, обогащено ими и обогащает их;

знание-убеждение – не только понимание, но и вера в истинность, ценность данного знания. В нем всегда есть мотивационная сила (рис. 9.4), порождающая желание и стремление поступать только в соответствии с ним и делающая лично неприемлемым противоположное;

знание-применение – обладает всеми особенностями знания-понимания и, желательно, знания-убеждения, а отличается от них тем, что обучающийся еще понимает связи теоретических элементов знания с практикой, к каким вопросам ее относится, какое значение имеет для правильного решения не только поведенческих, но и интеллектуальных задач, как пренебрежение им отразится на результатах и др. Знание-применение противостоит абстрактно-теоретическому знанию. Без него приобретаемые знания – мертвый груз, лишь отягчающий память;

знание-творчество – высшая степень усвоения знания. Оно не сводится к тому, что услышано и прочитано, а дополнено собственными размышлениями, опытом, умозаключениями и выводами, о которых обучающемуся не говорили.

Если результатом обучения выступают два первых вида знаний, то это брак. Последние три – то, что нужно, и методика призвана ориентироваться на их формирование, не только на объем знаний, но и на глубину усвоения (при высшем образовании – до творческой степени). Следует учитывать степень усвоения при контроле и оценке знаний.

Методика формирования знаний эффективна, если их изучение построено на доступном, ясном, образном, обоснованном изложении. Обучение – не место для научной кичливости и засорения речи ненужными научными и иностранными словами. Хороший преподаватель стремится свое внутреннее видение излагаемого вопроса передать обучающимся и, как скульптор, «лепит» у них соответствующий мысленный образ, используя образные слова, сравнения, жесты, наглядные пособия, рисунки, показ макетов, приборов, действий и движений, примеры из жизни и практики.

Сочетание усвоения знаний с их применением должно быть максимально сближенным во времени, а не разделенным месяцами, семестрами или годами.

Методика формирования профессиональных навыков

Методика формирования навыков своеобразна. Она эффективна, если учитывает психологические и физиологические особенности формируемых навыков. Невозможно, например, формировать умственные навыки, выполняя упражнения по поднятию тяжестей. Общая закономерность такова: развивается и совершенствуется то, что активно. Всегда необходимо при организации упражнений активизировать, интенсифицировать, повышать напряжение именно тех своеобразных связей и процессов, которые лежат в основе формируемого навыка.

Овладение навыком начинается с показа и объяснения действий преподавателем. Обучающиеся с самого начала должны иметь представление о том, чего надо добиться.

Обычно после наблюдения за действиями, выполненными быстро и непринужденно виртуозом-практиком, остается лишь смутное представление о слагаемых действия и технике выполнения. Поэтому целесообразно поступать так:

первый показ действий – образец. Он в основном достигает эмоционального эффекта: восхищения обучающихся мастерством преподавателя и желания научиться действовать так же;

второй показ – выполнение преподавателем действия в медленном темпе, с разбивкой на элементы, с паузами и пояснениями, что, как, в какой последовательности и почему делать. Важно добиться понимания всего обучающимися.

Иногда ощущается необходимость и в третьем показе по типу второго.

Методика формирования навыка эффективна, если учитывает этичность этого процесса. Каждый навык в своем становлении проходит три основных этапа:

первый – аналитико-синтетический этап овладения обучающимся всем комплексом действия и составляющими его элементами. Преподаватель в это время индивидуализированно, с учетом совершаемых обучающимися ошибок делает дополнительные пояснения и показы, что, как, в какой последовательности и почему надо делать. Этап считается пройденным, если обучаемый может в рассказе повторить все это и выполнить практически – медленно, но правильно и последовательно;

второй – автоматизации. Он характерен постепенным ускорением выполнения действия обучающимся с полным сохранением правильности и последовательности, с достижением большей точности и конечной результативности. Нельзя допускать стремления иных обучающихся ускорить выполнение путем пропуска некоторых («второстепенных», по их ошибочному мнению) операций. Элементы автоматизма появляются постепенно, пропадают суетливость, повышенная напряженность, затруднения. Этап завершается, когда признаки автоматизма выполнения действия налицо;

третий – надежности. Действовать автоматично и с высоким качеством придется не в кабинетных, упрощенных, учебных условиях, а в реальных. Поэтому нужна своеобразная закалка навыка трудностями, которые могут встретиться на практике. Требования к сохранению обучающимися качества действий преподавателем при этом не снижаются.

Соответственно этим этапам выбирается и методика: на первом она ориентируется на правильность действий, на втором – на скорость, на третьем – на надежность.

Переход от одного этапа к последующему (особенно от первого ко второму) не терпит торопливости, а требования к качеству важны на всех этапах. Впрочем, и излишняя задержка с переходами не нужна: обучающие теряют интерес к выполнению упражнений, общие затраты времени на овладение навыком увеличиваются. Не считая начальных упражнений по овладению структурой действия, полезно руководствоваться правилом: сложность очередного упражнения должна чуть-чуть превышать ту, что была при предыдущем, тренировать на пределе доступной трудности, определяя доступность индивидуально. Установлено, что при этом общие затраты времени на отработку навыка могут уменьшиться до двух раз. Если увеличившаяся трудность данного упражнения кому-то из обучающихся не по силам и приводит к ухудшению действий, то следует задержаться, а то и уменьшить трудности.

Активизация мышления приносит успех даже при формировании сенсорных навыков, трудно поддающихся словесному описанию (например, как различать форму, цвет, по каким признакам, какие особенности данного звука, запаха и т.п.).

Методика формирования навыка эффективна, если вместе с упражнением используется комплекс других методов. Это объяснения, показ действий, вербальный отчет обучающегося (устный рассказ о том, что, как, в какой последовательности и почему надо делать), разбор действий. Полезен и метод, который можно назвать организацией наблюдения в группе.

Процесс овладения навыком, темпы, трудности, допускаемые ошибки очень индивидуальны, а поэтому выбор путей оптимизации процесса столь же индивидуален.

Навык формируется успешно лишь при систематических упражнениях, методом тренажа (тренинга, тренировки). Имеет значение временной интервал между упражнениями: если он излишне велик, то темпы снижаются. Величина интервала не одинакова у разных навыков. В среднем упражнения следует проводить раза три-четыре в неделю. Лучше тренироваться шесть раз по 15 минут, чем один раз продолжительностью 90 минут.

Методика формирования профессиональных умений

Методика формирования умений имеет много общего с формированием навыков, а основные отличия таковы:

большинство профессиональных умений по своей структуре много сложнее навыков. В их структуру обычно включены некоторые навыки. Например, умение осуществлять профессиональное общение предполагает наличие навыков слушания, наблюдения за собеседником, оценки особенностей и психических состояний собеседника, владения голосом и др. Поэтому отработка навыков, входящих в структуру умения, предваряет отработку умения в целом. Можно довести формирование таких навыков до середины этапа автоматизации, а завершать уже в комплексе отработки умения;

в повышенном внимании нуждается аналитический этап, достижение обучаемыми полной осмысленности, обоснованности, целесообразности всех элементов гибкого алгоритма умения;

этапа автоматизации умения нет;

важнейшее значение придается этапу формирования надежности умения, который можно назвать и этапом гибкости. Это наиболее специфичный для формирования умения этап, когда обучающихся учат решать одну и ту же задачу, постоянно меняя обстановку, что требует учитывать ее особенности и видоизменять порядок, способы, даже структуру действия (исключать одни операции, включать другие, в более развернутом виде выполнять третьи). Условия обстановки, меняясь, постепенно усложняются и приближаются к реальным и самым сложным. Вводятся элементы новизны, необычности, неизвестности, скорости изменений, резкости перемен, внезапности, повышенной ответственности, риска, неудач первых попыток, противодействия и др.

studfiles.net