Журналистика — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 января 2017; проверки требуют 37 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 января 2017; проверки требуют 37 правок.

Журнали́стика (от фр. journaliste, из фр. journal, от лат. diurnalis, diurnalе — «ежедневное известие, весть»[1]; слово по образованию русское[2]) — актуализация мировоззрения социальных групп средствами подбора фактов, оценок и комментариев, которые злободневны и значительны в данное время.

Под журналистикой понимают также практику сбора, интерпретации информации о событиях, темах и тенденциях современной жизни, её представления в различных жанрах и формах, и последующего распространения на массовую аудиторию.

Журналистика институционально является частью средств массовой информации, то есть входит в многофункциональные институты общества, такие, как: пресса, телевидение, радио, интернет и др.

С точки зрения общественных интересов, журналистика адаптирует часть научно-практического знания данных групп для восприятия массовым сознанием в целях принятия другими социальными группами моделей поведения, идеологии (культуры, морали, этики, эстетики) и способов развития.

Часть исследователей считает, что существуют два основных направления журналистики — журналистика исследования и журналистика расследования. Журналист-исследователь, как правило, работает с открытыми (доступными) источниками информации, в расследовании журналист вторгается в область закрытой (недоступной) информации. Соответственно методики работы в том и другом направлениях различны. В демократических странах журналистов-расследователей принято называть «цепными псами демократии» или «разгребателями грязи». Следует отметить, что биполярный подход к направлениям журналистики сегодня оспаривается и признается упрощенным.

Журналистика ка

ru.wikipedia.org

Как найти работу, если вы журналист

Кажется, тут все просто: пишешь резюме, заходишь на хедхантер, рассылаешь — и всё. Но все, кто так делают, упускают огромное количество возможностей. Или не находят работу совсем.

Те, кто умеют искать, не умеют себя правильно подать. В вузах нас учат всему, кроме самого главного — как монетизировать полученные знания, как не профакапить свой шанс. Мы расспросили главных редакторов и медиаменеджеров, собрали весь свой опыт и опыт знакомых журналистов, которые в профессии давно. Получился небольшой, но подробный гид для тех, кто в поисках.

Начнем с простого — поиска открытых вакансий.

Где искать вакансии?

1 На сайтах изданий, которые вам нравятся и тех, в которых вы хотели бы работать

Почему: писать в медиа, которое вы сами любите, — это лучшее, что может быть. Вы будете делать свою работу с удовольствием. У каждого журналиста в голове должен быть список «Хочу к ним!» — список СМИ, куда он мечтает попасть. Окучивать можно все по очереди, заходя на сайт в раздел «Вакансии».

Что делать, если вакансий нет: написать в редакцию небольшой рассказ о себе (как составить письмо, объясним ниже), приложить лучшие статьи (две-три, больше не нужно). Вами займутся, когда редакции понадобятся свободные руки и светлая голова.

2 В телеграм-чатах и каналах

Почему: вся медиатусовка перетекла в Телеграм еще в 2016. Самые интересные, крутые и денежные позиции в изданиях закрываются задолго до попадания на сайты с вакансиями, и ваша задача — перехватить их.

Сначала редакция ищет человека по знакомым, и если такого найти не удалось, сразу идет в Телеграм. Вакансии приносят в чат, или просто говорят, что «такое-то медиа в поисках журналиста». В каналах вакансии публикуются чаще всего подборкой с хештегом #вакансия.

Какие чаты нам нужны: Чат про удаленку, Чат журналистов

Каналы: Журналистика, Work for writers

3 В социальных сетях

Вакансии, которые попадают к нам, мы (телеграм-канал «Журналистика» — прим. ЖУРНАЛИСТА) размещаем в приложении ВКонтакте. Обратите внимание, что откликаться нужно не через приложение, а напрямую работодателю — то есть писать на почту, указанную в тексте вакансии.

Почему: Медиаменеджеры и главреды часто размещают объявления о поиске людей прямо в своем фейсбуке. После такого поста они получают десятки откликов.

На кого подписываться в Фейсбуке: главные редакторы изданий, в которых вы хотели бы работать, а также шефреды, реддиры и выпускающие. Узнать, кто где работает, можно через страницу «Контакты» на сайте издания. Пример — Никита Белоголовцев из «Мела», Илья Красильщик из «Медузы».

Еще про Фейсбук: вакансии часто можно встретить в открытых и закрытых группах для журналистов. Например, в «Журналисты и блогеры», «Журналистика и медиарынок», «Работа для пишущих». Ссылок не будет — поиск по Фейсбуку вам все покажет.

Во ВКонтакте по журналистике сообществ мало, но и там могут попадаться вакансии: Планерка, Журналистика и журналисты, факультет журналистики СПбГУ.

4 Сайты с вакансиями, Galima HR и «Антирабство»

Намеренно ставим их в хвосте — вакансии в блоги Галимы и Алены Владимирской часто попадают с опозданием (см. пункт 2), на HeadHunter идут те, кто уже отчаялся кого-то найти — а это значит, либо вакансия полное говно, либо текучка большая.

Но! Совсем без HH.ru нельзя: он хорошо работает, если вы ищете работу в классическом СМИ — в печатке, на радио или ТВ. За пределами Москвы и городов-миллионников классические издания редко пользуются соцсетями и мессенджерами для поиска стажеров и сотрудников, по старинке размещают информацию на Rabota.ru, Superjob и HeadHunter. Если живете в небольшом городе, вместо мессенджеров стоит сначала просмотреть эти сайты.

За HH.ru известна также болезнь, которая называется «Мы не смотрим отклики». Эйчары или редакторы часто забывают проверить, откликнулся ли кто-нибудь. О неумении искать сотрудников нужно делать отдельную статью, но если есть возможность, лучше постараться выйти на прямой контакт эйчара или редактора — вакансию найдете на cайте, а откликнитесь напрямую.

Как правильно откликаться на вакансию

Переходим к сложному и сразу дадим слово главным редакторам.

Лена Бабушкина, главный редактор The Village Екатеринбург:

Первое впечатление формируют соцсети и сопроводительное письмо. Вкус, чувство такта, умение обращаться со знаками препинания и структурировать мысли — всё это на виду. Отталкивают «простыни» без красных строк, обилие восклицательных знаков и многоточий, лишние или отсутствующие пробелы, безвкусные иллюстрации. Вряд ли автор справится с большим текстом, если не смог осилить пару абзацев.

Важно любопытство и умение задавать вопросы. В публикациях всегда видно халтуру и скуку, заметно, когда автор плавает в теме. Лучше прислать две хорошие статьи, чем десять недоделанных.

Я советую обходиться одним письмом: коротко рассказать о себе, прикрепить резюме и ссылки на публикации, задать вопросы. Это всем экономит время. Ещё лучше сразу предложить пару тем и рубрик, в которые хочется писать. Когда человек знает, чего хочет — это вызывает уважение.

Никита Белоголовцев, главный редактор Мел.фм:

Сразу же в резюме и/или сопровождающем письме давайте ссылки на свои работы. Если вы журналист и/или редактор, для меня нет ничего важнее ваших текстов. И пока вы пишете в письме «могу прислать при необходимости», я могу нанять вместо вас кого-то другого.

Читать все письма долго. Самые длинные летят в корзину первыми.

Наниматель не просто так просит указывать определённую тему письма. И с другой он ваше просто не найдёт (или принципиально не будет читать).

Шутки в сопроводительном письме — очень рискованная штука. Удачная очень сильно повысит ваши шансы. Зато плохая почти наверняка похоронит.

Три студийных фотографии в отклике на позицию редактора – явный перебор (одна тоже вряд ли поможет).

Предложение написать сопроводительное письмо «в свободной форме» не стоит воспринимать как «чем оригинальнее, тем лучше». Это всего лишь значит, что вам предлагают самому (или самой) выбрать всё важное о себе и описать это лаконично и человеческим языком.

Не надо выдумывать иллюзорную связь с желаемым местом работы. «Моя тетя всю жизнь проработала в школе, а младший брат в следующем году будет сдавать ЕГЭ. Поэтому тема образования мне очень близка и интересна». Не верю.

Тех, кто на следующий день прижимает работодателя к стене вопросами «А вы уже получили/прочитали резюме?», на работу не берут. НИ-КОГ-ДА.

Что посоветуем мы:

1 Ваши тексты — самое главное. Если вы собираетесь только постажироваться, можно присылать письмо без портфолио. В отклике на вакансию обязательно прикрепляйте тексты, но ТОЛЬКО И ВСЕГДА ссылками на Google Docs или сайты, где статьи размещены. Никаких прикрепленных документов в Ворде!

2 Пишите отклик коротко и грамотно. Если не уверены в себе, перепроверьте текст в Орфограммке, сверьте с Грамотой.ру. Грамотно — это еще и без излишеств, избегайте большого количества восклицательных знаков, многоточий.

3 Если вас просят откликнуться на конкретную почту конкретного сотрудника — откликайтесь только туда, не тормошите человека в Телеграме или Фейсбуке, не спрашивайте спустя сутки «НУ ЧТО, ВЫ МНЕ ОТВЕТИТЕ?»

4 Если в вакансии указана тема письма — обязательно проставьте тему, иначе ваше письмо будет трудно найти.

5 Приведите в порядок ваши страницы в соцсетях. Уберите похабщину и «крымнаш».

6 Не придумывайте легенд о том, почему вы хотите здесь работать — в сопроводительном письме лучше сосредоточиться на вашем опыте и том, как вы будете применять знания на новом месте.

7 Если вы фанат Ильяхова и прочитали все его рассылки — лучше умолчите об этом. Единственный случай, когда стоит это упоминать — если в вакансии указано, что вы должны любить инфостиль.

Никита Лихачев, главный редактор TJournal:

Нам периодически пишут люди даже тогда, когда никаких открытых вакансий нет. Я обращаю внимание на то, почему человек пишет нам: предполагаю, что он либо просто ищет работу и рассылает одно и то же по базе адресов редакций, либо хочет попасть именно в TJ.

Выясняю, чем именно человек хочет заниматься. Обращаю внимание на грамотность.

Ненавижу письма в подчеркнуто неделовом, «панибратском» стиле — со смайликами, шуточками, неправильной пунктуацией. Сопроводительное письмо должно быть нормально оформлено и по делу.

Провал, когда человек просто пишет «Хочу у вас работать» и прикладывает резюме без какой-либо самопрезентации. Предполагается, что я сам буду разбираться, подходит он мне или нет. Если человек мне не знаком, этот трюк не прокатит.

Я обращаю внимание на юмор — он виден через посты в соцсетях. Если у человека нет чувства юмора, он не подойдет TJournal».

Как составить идеальное сопроводительное письмо

1 Поздороваться и указать в первых строках письма имя, фамилию. Для удаленки город указывать необязательно. Возраст тоже опционально, на это не все обращают внимание.

2 Кратко описать прошлый опыт работы: не охватывайте все, чем вы занимались с момента, как изучили букварь — достаточно одного-двух основных мест. Если еще нигде не работали, так и напишите.

3 Упаковать информацию об опыте так, чтобы она была максимально сопоставима с тем, что вы будете делать на новом месте. Если вы не планируете заниматься переводами и вообще пробуетесь в редакторы, а не в авторы, можно не делать акцента на своем переводческом опыте. Если вы писали статьи где-то еще, помимо школьной или студенческой газеты, не упоминайте ваш школьный и студенческий опыт. Если кроме журналистики вы работали бухгалтером — не сообщайте работодателю об этом, если только не планируете делать тематические колонки о финансах.

4 Кратко рассказать о своих навыках и характере. Постарайтесь обойтись без «я коммуникабельный и ответственный», все равно у работодателя нет возможности это выяснить, пока вы не начнете работать. Лучше конкретику: «собирал данные для вот этого материала (ссылка)», «настраивал таргет и делал посевы вот для этих сообществ», «руководил отделом из пяти человек и умею выстраивать процессы с нуля», «сделал серию спецпроектов для компании N, вот ссылки», «свободно владею английским».

5 Не шутить. Большинство редакторов рады, когда им не приходится пробираться через гору шутливых метафор в письме. Они хотят видеть, зачем человек написал, кто он.

6 Уложиться в 1000-1500 знаков. Если не получается, подчищайте.

Кто нужен редакциям

Нужно изучить то издание, куда вы собираетесь прийти: понять формат, почитать материалы, посмотреть, что пишут в соцсетях сотрудники. Если вы — журналист серьезный и хотите заниматься большими экономическими материалами, вы вряд ли сможете делать короткие вовлекающие заметки для TJournal, например. Если пишите громоздко, сухо, не вылечились от канцелярита — вам будет тяжело работать в Афише или проектах Look at Media. Для хороших репортажей, которые выходят в Медузе, нужно движение — и вам не подойдет такая работа, если вы не готовы к командировкам.

Алексей Пономарь, издатель «Лайфхакер.ру»:

Мы вегда рады тем, кто понимает нашу специфику и может писать быстро, интересно, грамотно (это очень большая проблема в наше время), находить самостоятельно темы и думать над тем, как на его статьи будут реагировать читатель. Проще всего у нас начать с позиции новостника и просто подкидывать редакторам то, что находится в течение дня. Каждый день. Постепенно сформируется специализация, набьется рука и появится уникальный стиль, спаянный из того, что хочет автор, и того, что нужно редакции и аудитории.

Самый большой спрос сейчас на редакторов новостей, корреспондентов, смм-менеджеров и редакторов спецпроектов.

Какая работа нужна вам?

Невозможно подстроиться под редакции всех существующих в вашем городе изданий. Чтобы быстро найти работу, нужно четко представлять, что вы будете делать, и главное — что вы хотите делать лучше всех.

Не откликайтесь в издания, которые вам не нравятся. Больше задавайте вопросов на собеседовании — по-другому никак не понять, что за условия вас ждут. Не бойтесь выполнять тестовое: когда тестового нет совсем, вакансия должна вас насторожить — тут либо рады кому угодно, либо вообще не знают, как проверить профпригодность кандидатов. Не ведитесь на «чай и печеньки в офисе», «вид на набережную» и «проходки на концерты» — такое пишут, когда больше нечего предложить.

Если у вас остались вопросы или хотите, чтобы мы рассказали про поиск работы что-нибудь еще, напишите нам.

jrnlst.ru

Где найти работу журналистом? | Kadrof.ru

Герои этой статьи – журналисты, копирайтеры, специалисты по PR и все, кому нравится писать много, интересно и получать за это достойные деньги. За месяц упорных поисков в Интернете удалось найти множество популярных мест, где можно найти вакансий работы журналистом. Среди них не только форумы, но и тематические сайты, порталы и профессиональные сообщества журналистов в Живом Журнале.

Сообщества в ЖЖ

Практика показывает, что сегодня Живой Журнал стал одним из источников интересных вакансий работы журналистом. Ниже приводится список сообществ, в которых можно найти достойные предложения в области журналистики:

- Сообщество бильд-редакторов – здесь можно продать и купить фотографии, найти работу в СМИ.

- Сообщество Fashion-журналистов – публикуются новости изданий моды, объявления о поиске журналистов и редакторов в Fashion-тематике.

- Журналисты: вакансии, резюме – работа для фрилансеров-журналистов, халтура, вакансии в штат. Можно добавить резюме.

- Работа на ТВ, радио, в издательствах, Интернет-СМИ, рекламе – вакансии работы для журналистов, резюме.

- Закажи себе себе статью – покупка и продажа статей.

- Сообщество журналистов – поиск работы для журналистов.

Журналисты-фрилансеры – проскальзывает информация о конкурсах и вакансиях, но все реже и реже.

Форумы, соц. сети и специализированные сайты

Интересную работу журналистом можно найти на профессиональных форумах. Также здесь можно общаться и формировать полезные связи, которые в будущем могут помочь найти достойные вакансии и получить интересные предложения сотрудничества.

- Форум Sostav.ru – популярный форум популярного сайта о рекламе. Можно найти работу журналиста, копирайтера, контент-менеджера, специалиста по PR. Большинство вакансий «офисных», но и телеработа встречается.

87 групп и пабликов, размещающих вакансии, в том числе для журналистов и специалистов по PR.

Рекомендую также обратить внимание на специализированные сайты для поиска работы сотрудникам СМИ:

- Pressjob.ru – работа для журналистов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

- Forsmi.ru – медиабиржа, вакансии в СМИ.

Mediajobs.ru – работа в СМИ, медиа, рекламе. Удобный поиск по вакансиям с возможностью вывести вакансии в конкретном городе.

Биржи фриланса и каталоги

- Более 100 бирж фриланса – огромная подборка популярных сайтов, где можно найти удаленную работу, в том числе в сфере журналистики и копирайтинга.

Каталог журналистов фрилансеров – в каталог можно добавить свое резюме, которое увидят потенциальные работодатели. Регистрация в каталоге бесплатная.

Рекомендуем

Здесь собраны лучшие сайты по трудоустройству, где представлены офисные вакансии (фулл-тайм) и предложения удаленной работы (фриланса).

Если Вы знаете интересный и полезный ресурс для каталога Kadrof.ru, пожалуйста, сообщите о нем. Выражаю глубокую благодарность Сергею (aka Senik) …

www.kadrof.ru

Есть ли жизнь после журфака — The Вышка

Все мы в свое время очень серьезно подходим к выбору университета, однако никто не может сказать точно, что будет в будущем. Успешность в будущем зависит от вуза или же потенциал каждого из нас играет более важную роль? Пообщались с пятью выпускниками российских университетов и постарались разобраться

МГУ

Анастасия Дорофеева

Я поступала без экзаменов в качестве призёра Всероссийской олимпиады и до сих пор считаю, что мне повезло. По сути, я практически не готовилась к олимпиаде, узнала, что прошла, за две недели до поездки. Поначалу думала, что не смогу соперничать с людьми, которые до часу ночи зубрят литературу, но мне вполне хватило знаний и, пожалуй, везения.

В МГУ, если ты действительно учишься, учиться сложно; если приходить только на зачёты и экзамены — ничего. Я человек–перфекционист, но в первую же сессию получила пересдачу.

Закончив МГУ, могу сказать, что среди плюсов этого университета — возможность выбрать три специализации. Ты можешь выбрать платформу, на которой хочешь работать, тему и второй иностранный язык, а следовательно и медиаландшафт этой страны.

При этом не хватает того, что было до бакалаврской программы: специалисты выбирали одно направление и занимались по нему пять лет. У нас возможность выбора появилась только на третьем курсе, поэтому по углублённой программе учились всего два года.

Пожалуй, мне, как радийщику, хотелось больше времени проводить за микшером или у микрофона в студии. С другой стороны, до момента выбора мы могли попробовать себя во всех направлениях.

Что касается минусов, на журфаке МГУ, конечно, есть связи, возможности, но это только телеканалы и радиостанции ВГТРК или «Газпром-медиа», а он уже не такой именитый, как был когда-то. Приходишь к работодателю, кладёшь диплом на стол, а он тебе: «Господи, да сколько можно?»

Тем не менее, полученные знания оказались полезны. Я благодарна своему факультету за то, что он учил нас работать в программах, которые действительно используются на радиостанциях. Последняя моя стажировка прошла на русскоязычной радиостанции в Германии. Судя по отзывам и личному общению с руководством, я обошла их ожидания.

Внутри учебного процесса была своя практика, которая зависит от кафедры. Нам, радийщикам, повезло: у нас каждую неделю по несколько раз были учебные программы, нас гоняли по всей Москве и заставляли собирать пакеты из живых звуков.

Это было здорово. Что касается практики при самих СМИ — всё стандартно. Месяц ты проводишь под началом классного редактора. Причём практику предоставляют. Я проходила её за три дня на фестивале «Нашествие». Кроме того, большинство моих однокурсников, да и я сама, ездили по редакциям и предлагали свои кандидатуры в качестве стажёров.

Я не имела возможности искать работу сразу после выпуска и очень об этом жалею. Сейчас работаю копирайтером, пишу о музыкальных событиях. По сути, это рекламные тексты для сайтов продажи билетов. Теперь ещё есть удалённая работа редактора сети радиостанций по ресторанам, гостиницам и так далее, которая мне ближе.

Если говорить о коллективе, то всегда есть ребята, с которыми хорошо общаешься и продолжаешь общаться, будь то школа, университет или работа. Тем более, я жила в общежитии, и у меня были соседки, с которыми никак не удаётся расстаться. Вообще, у нас сложилась очень дружная компания, которая до сих пор с радостью встречается. Нам есть о чём поговорить, вспоминаем учебные моменты.

СПбГУ

Георгий Устинов

Я поступал по ЕГЭ и творческому. Готовился около двух недель. Поскольку примерные темы эссе и собеседования были известны, то была возможность проработать каждый вариант. Сам конкурс был утомительно долгий, так как мы в порядке живой очереди сдавали. Но я помню, что паниковал только первые двадцать минут.

СПбГУ, как мне казалось и как оказалось на самом деле, лучший вуз страны для журналистов.

И в первую очередь это касается практики — у нас своя мини-типография и одна из лучших в стране теле- и радиостудий. Свои силы можно попробовать там с первых дней.

Есть возможности как для записных, так и для прямых эфиров — это сразу делает знания применимыми на практике. Я учился на кафедре телерадио, специальность была радио-журналистика. Поэтому непосредственно навыки работы с техникой и ПО реализованы в полной мере.

На журфаке СПбГУ своя теоретическая база (как и в МГУ) — свои теории о функциях и ролях журналистики, большая кафедра теории коммуникации — это хорошие возможности для научной деятельности. И, пожалуй, лучшая кафедра медиадизайна, как с теоретическими подходами, так и в практическом плане. Плюс, я считаю, журналистика — это в первую очередь связи, а этого журфак тоже подарил достаточно.

Если говорить о недостатках, то не хватает серьёзных курсов по медиа-аналитике, экономике и менеджменту СМИ. Здесь журфак СПбГУ проседает серьёзно. Также я бы сделал больший упор на иностранные языки — кафедра МЖ (прим. редакции — Международная Журналистика) у нас очень сильная, а вот языков не хватает. Это важнее медиа-аналитики и прочих курсов.

Что касается отношений внутри коллектива, у меня был очень дроблёный курс на небольшие социальные группы (не академические). Насколько могу судить, в этих группках связи до сих пор остались достаточно тесными (но мы выпустились только в 2014, надо учитывать).

Со своей академический группой у меня очень тесные связи, с друзьями из университета очень близкие отношения. В этом, кстати, наш журфак тоже выигрывает — у нас очень камерная атмосфера, много внеучебной деятельности, которая позволяет общаться со студентами разных курсов и даже выпускниками. Это здорово помогает потом в работе.

Кроме того, мой случай если не уникальный, то очень редкий — у нас сложилась творческая группа с однокурсниками, и периодически мы занимаемся коммерческими проектами.

Ещё в школе я мечтал работать в КоммерсантЪ. Сейчас я работаю в редакции радио этого издательского дома. Конечно, меняются предпочтения по темам и так далее, но целевые и ценностные установки мало поменялись – скорее, укрепились.

МГИМО

Инна Деготькова

Я поступила без экзаменов как призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Так как я лет с 15 занималась журналистикой, работала внештатником в местной газете в родном городе Пенза, журналистика казалась самым подходящим делом для меня. До последнего не верилось, что меня вот так просто, без абитуриентской нервотрепки возьмут в МГИМО.

Я думаю, особенность МГИМО – это количество иностранных языков и качество преподавания редких языков. То есть, если уж тебе достался в МГИМО какой-нибудь фарси или пушту вместе с обязательным английским, вполне возможно, что после окончания университета фарси, с его вязью справа налево, ты будешь знать лучше, чем английский, которым каждый студент МГИМО должен владеть априори.

В начале учебы на МЖ МЖ (отделение международной журналистики на факультете международной журналистики) каждый представлял себя в будущем крутым журналистом-международником, который ведет блестящие репортажи из европейских столиц. А потом оказывается, что поступление в МГИМО не гарантирует успешной карьеры.

Поэтому многие начинают заниматься тем, что получается, что легче и понятнее. Некоторые уже к середине обучения теряют всякий интерес к журналистике, погружаются в изучение языков, пытаются хоть как-то дотянуть до окончания бакалавриата, а дальше будь что будет.

Со мной такого не случилось: я все-таки решила связать судьбу с профессией. Я не могу сказать, что спустя пять лет после начала учебы как-то кардинально изменилось мое отношение к журналистике. Зато амбиции стали поумереннее, появилось осознание того, что корочка диплома – это последнее, на что обратят внимание работодатели. Первое – это опыт работы и портфолио.

Сейчас я работаю в Постоянном представительстве Республики Ингушетия при Президенте РФ, в пресс-службе Главы Республики Ингушетия в Москве. Для меня это неожиданный опыт. Во-первых, это связи с общественностью, а не привычная мне журналистика. Во-вторых, это госслужба со всеми ее плюсами и минусами. В журналистике важно стать универсалом, попробовать себя в разных жанрах, ипостасях. Я всегда готова идти дальше, развиваться. Другое дело, что в современных медийных реалиях очень сложно менять род деятельности без определенных навыков.

Не все знания возможно превратить в опыт. Очень многое из того, что изучили в МГИМО, повлияло на общее развитие, но нас не научили работать. Всесторонняя подкованность – это важно, но в профессии зачастую ценятся практические умения. Даже если ты получил прекрасную теорию от лучших практиков, у тебя ничего не получится с первого раза, и со второго, и с третьего.

Больше всего времени мы проводили с одногруппниками из небольших языковых групп, поэтому общались в основном с ними. После окончания бакалавриата всех разбросало: кто-то поступил заграницу, кто-то окунулся в работу, меня захватила взрослая жизнь, новые знакомые. Я общаюсь с ребятами с других курсов и факультетов, с друзьями из общежития.

Я бы ввела обязательную практику на всех факультетах, больше внимания уделяла бы профориентации и сделала бы атмосферу в университете более душевной, а то в МГИМО все серьезные очень.

Абитуриентам журфаков я бы пожелала сто раз задуматься перед поступлением. Нет такой науки «Журналистика». Это профессия, опыт, ремесло, если хотите, талант. Если вы все-таки решили остановить выбор на журфаке, то идите работать как можно скорее, пишите, снимайте, ищите инфоповоды, практикуйтесь.

МГУП им. Фёдорова

Леонид Волотко

Когда светлое время суток детства проводишь во дворе на футбольной коробке, а тёмное — за просмотром Лиги чемпионов, приглушая телевизор так, чтобы, с одной стороны, было слышно комментатора, с другой — родители не заподозрили, что ты не спишь, над выбором профессии особо думать не приходится. С профессиональным футболом ничего не вышло, но лет с десяти я уже знал всех комментаторов и был уверен, что это самая крутая работа на планете. Но на комментатора у нас (и не только у нас, а везде) нигде не учат, поэтому для начала было главным — поступить на журфак. Неважно, какой. На тот момент мне наивно казалось, что путь в профессию лежит исключительно через него. Хотя это, конечно, огромная глупость — так считать.

Знакомых из других журфаков у меня практически нет, да и сам я, к счастью, окончил только один вуз, поэтому сравнивать мне сложно. Когда учился в МГУП, казалось, что не хватает многого, но раз я кем-то в профессии всё же стал (сейчас работаю на МатчТВ), значит, всего хватало.

Если серьёзно, то главная проблема — журналистов готовят не журналисты. Не хочу показаться высокомерным, но когда у тебя на третьем курсе публикаций больше, чем у твоего преподавателя по профильному предмету — это выглядит по меньшей мере странно.

Но повторюсь — наивно и в корне неверно думать, что на журфаке тебя научат работать. Это делается в редакциях и только там. Как я уже сказал, журфак не готовит журналиста, который бы выпустился из университета и на следующий день начал бы писать идеальные тексты в какой-нибудь газете. Лично мне журфак дал хороший русский язык (после школы он у меня был ужасный), слегка подтянул знания по литературе, истории и вкратце ввёл в общую картину профессии. Ну и научил выкручиваться из самых безвыходных историй, конечно же.

С коллективом мне повезло — народ у нас был реально дружным, а большинство людей — реально интересными и умными. Со многими периодически списываемся, общаемся. Видимся реже, но с графиком работы каждого это действительно сделать непросто.

Мы учились в старейшем здании на Сухаревской, где в одной из аудиторий выступал Шаляпин, а некоторые аудитории — в прошлом конюшни; в студенческой жизни это казалось плохим, а сейчас вспоминается самыми тёплыми и добрыми словами.

Поэтому с точки зрения инфраструктуры я бы ничего не трогал. Зарплаты бы преподавателям повысил — это да. Насколько я слышал, в последние годы с ними было тяжко, а терять таких людей для университета, конечно, было бы неправильно и обидно.

НИУ ВШЭ

Сергей Горяшко

История поступления у меня не образцовая — в 2010 году я поступил на факультет прикладной политологии Вышки, причем выбирал я между политологией и истфаком МГУ. В итоге оказался в ВШЭ — просто Вышка раньше других выложила списки рекомендованных к зачислению.

Я проучился на политфаке полгода и понял, что это безумно интересно, но немного не мое. В итоге зимой я перевелся на первый же курс Факультета коммуникаций, медиа и дизайна, только тогда он назывался отделением деловой и политической журналистики факультета прикладной политологии.

Поэтому и перевестись получилось довольно легко. Потом, уже на втором курсе, зимой я сдавал свою сессию и сессию за первый курс одновременно. Было весело. Не знаю, как я выжил. Тут отдельное спасибо надо сказать Анне Григорьевне Качкаевой и Ольге Евгеньевне Романовой.

На факультете есть совершенно прекрасная атмосфера большой семьи. Тут очень уютно. Это если о личном. А если об учебном — нигде кроме Вышки не уделяют столько времени прикладным навыкам и практике. Это здорово: журналистика все же ремесло и ей нельзя научиться, сидя за партой. Этой заезженной фразе уже сто лет, однако в других вузах почему-то все равно пытаются учить журналистов в пыльных аудиториях, рассказывая студентам про гранки, корректорские знаки и газету «Правда».

Тот, кем я был и кем стал – это, конечно, разные люди. Я очень изменился, даже внешне. Нынешнее место работы мне очень нравится, но времена, когда люди вкалывали на одной работе по 10-15-25 лет, давно прошли, и, конечно, я думаю попробовать что-то другое. Что именно — пока не скажу.

Знания, полученные в университете, помогли и помогли сильно. Во-первых, общие знания о политике, экономике, истории и истории медиа нужны и важны всегда. И для работы, и для общей эрудиции. Во-вторых, обилие письменных работ в Вышке помогло мне набить руку и получить опыт в написании текстов (а именно этим я сейчас и занимаюсь на работе в «Коммерсанте»). В-третьих, Вышка научила делать большие объемы работы в сжатые сроки и не паниковать по этому поводу. Ну, как минимум, научила делать дело, пусть даже в состоянии легкой паники.

Если говорить о коллективе, то он у нас был довольно сплоченный, с большинством однокурсников общаемся и дружим до сих пор.

Единственная вещь в Вышке, которую бы я хотел изменить — переделал бы с нуля всю систему LMS (прим. ред. — Learning Managing System — ненавидимая абсолютно всеми студентами и преподавателями Вышки система, которая преимущественно используется в качестве зачетки и постоянно лагает).

Что бы пожелал абитуриентам? Не бойтесь. Не паникуйте. Читайте литературу. Читайте новости, много. Вкалывайте, не жалея себя. Обязательно идите работать, туда, куда хочется, пусть и за бесплатно; если вам действительно понравится эта работа, вы всего добьетесь. Обязательно отдыхайте, хоть иногда. Гуляйте с друзьями, съездите в Поречье, устройте себе посвят, пробейте пары (последнего я вам не советовал, если что). В конце концов, вы молодые и свободные – живите на всю катушку, черт возьми.

Автор: Алина Матинян

Если Вы нашли опечатку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите сюда, чтобы проинформировать нас.

Также рекомендуем

Селфхарм – довольно распространенная сейчас проблема. Героиня нашего нового материала поделилась историей из жизни и рассказала, что делать в подобной ситуации и почему люди причиняют себе вред

Поговорили с CEO TheQuestion Тоней Самсоновой о борьбе с несправедливостью, будущем и отравлении Петра Верзилова

Группа «Sirotkin» уже успели выпустить релиз для показа Гоши Рубчинского, выступить на «Дикой мяте» и сорвать солдаут в клубе «16 тонн».

Собрали лучшие несерьезные и мемыне заявки на выборах в студсоветы Вышки. Поговорили с членом Избиркова о том, почему фейков так много в этом году.

Члены партии “Другая Россия” о проблемах из-за собственных взглядов, Лимонове и Навальном.

Предыдущий пост

Польза от сладкого

Следующий пост

Крупным планом: ноутбуки

thevyshka.ru

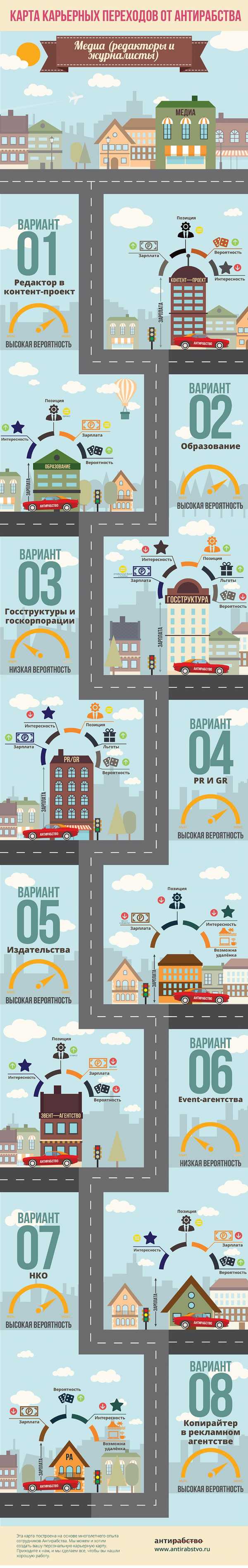

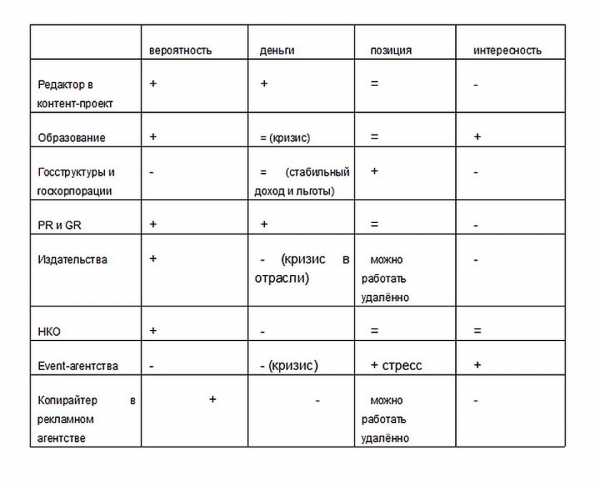

Кризис в медиа: где искать работу журналисту

Коротко о том, что сейчас происходит в медиа: ничего хорошего. Журналисты сидят без работы по полтора года, ждут гонорары примерно столько же. Устроиться корреспондентом или редактором в штат — это что-то из области фантастики.

Когда это всё закончится? Точно не в этом году, и даже не через год. Компании урезают свои рекламные бюджеты, и редакции не могут на оставшиеся деньги прокормить большой штат сотрудников. Медиа были в зоне турбулентности и до кризиса: проекты закрывались и открывались, менялись инвесторы и редакторы, издания месяцами задерживали выплаты своим авторам. Сейчас на рынке царят уныние и застой, новой работы в отрасли нет, количество вакансий сокращается, зарплаты — тоже.

На фоне всего этого в медиа начинается вторжение машин: Яндекс, например, уже заявил, что в его новом информагентстве будут работать только журналистские роботы — программы, занимающиеся поиском информации, факт-чекингом и синтезом новостей.

Ситуацию на рынке труда в медиа можно резюмировать так: сокращения и туманные перспективы. Неудивительно, что сейчас многие журналисты и редакторы подумывают о переходе в другие отрасли. «Перезагрузка» карьеры журналиста, у которого нет другого образования и опыта работы не в медиа — небанальная задача, универсального решения тут быть не может. Собрав истории слушателей «Антирабства» и предложения, которые сейчас есть на рынке, мы составили карту с направлениями, куда могут податься нынешние сотрудники СМИ. Рекомендуем посмотреть, даже если кризис вас не коснулся — приятно держать в уме вариант альтернативной карьеры на случай, если в вашей жизни что-то изменится.

Кем может стать бывший журналист или редактор?

1. Редактор контент-проекта.

Из журналистов получаются хорошие контент-менеджеры. В отличие от людей, которые много лет проработали в индустрии, а потом решили делать тематический профессиональный ресурс, журналисты умеют интересно рассказывать истории и адаптировать информацию для широкого круга читателей. Шансы найти такую работу достаточно высоки, но нужно обладать хотя бы минимальными знаниями о теме, которой посвящён проект. Работа в контент-проекте может быть довольно однообразной, но платить здесь, скорее всего, будут больше, чем в редакции.

2. Образование: от продюсера курсов до организатора околовузовских структур.

Образовательные проекты — это «новый чёрный»: несмотря на кризис, их становится всё больше. Связь между журналистикой и образованием хоть и не такая очевидная, как с контент-маркетингом, но прослеживается: посмотрите хотя бы на Arzamas, который открыли бывший редактор «Большого города» Филипп Дзядко и основатель «Теорий и практик» Данила Перушев. Бывшим сотрудникам медиа будет несложно найти работу в сфере образования, но стабильности здесь ждать не стоит — в период кризиса образовательные проекты подвержены примерно тем же рискам, что и медиа.

3. Госструктуры и госкорпорации.

В госкомпаниях не так много вакансий, подходящих для бывших журналистов, но есть шанс устроиться, как минимум, в пресс-службу. Здесь есть и стабильность, и достойный доход. Но стоит помнить, что госслужба — это и многочисленные ограничения: чиновникам нельзя заниматься бизнесом, иметь второе гражданство или иностранные счета, получать дорогие подарки. В последнее время некоторые госкомпании стали ограничивать выезд своих сотрудников за рубеж.

4. PR и GR.

Очевидные варианты. Из плюсов — зарплаты на порядок выше, чем в журналистике, и полный пакет корпоративных льгот. Самый большой минус — сама работа: менее интересно, чем в редакции, и ещё нужно защищать интересы своей компании и влиять на продажи/продвижение. Вам пригодятся старые знакомства в журналистской среде — только не злоупотребляйте, иначе все бывшие коллеги будут вас ненавидеть.

5. Издательства.

В издательском бизнесе обстановка не намного лучше, чем в медиа: кризис и застой, вакансий становится меньше. Из плюсов — такую работу можно делать удалённо.

6. НКО.

Неплохой вариант, особенно если вы искренне интересуетесь сферой деятельности организации. Но, если вы устроитесь не в крупную международную НКО вроде «Красного креста», а в российскую, готовьтесь к тому, что денег там будет мало.

7. Event-агентства.

Найти подходящую работу в event сейчас нелегко — по этой сфере тоже сильно ударил кризис, заказов меньше, и бюджеты, по сравнению с богатыми докризисными корпоративами, сильно упали. Обратите внимание на агентства, которые работают с крупными заказчиками международного уровня. Работать будет не скучно, но есть и обратная сторона — стресс и большая текучка кадров.

8. Копирайтер в рекламном агентстве.

До кризиса этот путь пользовался неизменной популярностью среди выпускников журфака, прочитавших «99 франков». Сейчас в рекламном бизнесе всё практически так же грустно, как и в медиа, зато писать тексты и презентации вы можете удалённо — например, из какой-нибудь тёплой страны третьего мира.

Вот несколько примеров перезагрузки карьеры в медиа — это четыре реальные истории слушателей «Антирабства»:

История 1.

Одна девочка была заместителем главного редактора в большом глянцевом журнале — про красоту, моду, косметику и прочие женские темы. Сейчас она стала директором по развитию сети клиник эстетической косметологии, занимается стратегией, развитием и открытием новых клиник, новых процедур и направлений. Почему так получилось: во-первых, это тема, в которой она разбирается и знает, как позиционировать такие вещи, во-вторых, у неё есть сильные организаторские навыки.

История 2.

Другая девочка была журналистом, писала в основном о политике. Она поняла, что про политику писать больше не хочет, поэтому мы её отправили на собеседование в фонд, который занимается социальной тематикой. В штате фонда она — единственный журналист, теперь она пишет о больших проектах в сфере образования, здравоохранения, рассказывает людям о новых возможностях в этих сферах. И всё это ей очень нравится.

История 3.

Один мальчик занимался научно-популярной журналистикой, и очень от этого устал. Мы его отправили в онлайн-проект, связанный с IT и хай-теком. Там он больше не занимается журналистикой — в этом проекте он выступает в качестве продакт-менеджера, то есть, наоборот, занимает журналистов, отвечает за содержание и механику проекта.

История 4.

Был очень известный главный редактор, который очень долго работал в журналистике, и устал от своей должности и от журналистики в целом. Теперь он руководит направлением GR в крупном банке: в новой должности ему пригодились связи, организаторские способности и огромный опыт с прошлой работы.

КСТАТИ

Банки и кризис: куда пойти работать бывшему банковскому сотруднику?

Во время кризиса работать в банковской сфере — всё равно, что сидеть на бочке с порохом: шансы на то, что скоро «рванёт», и вам придётся искать новое место, очень велики. Возможностей для развития карьеры в этом секторе становится всё меньше и меньше: по некоторым данным, к концу 2015 года количество открытых вакансий в банках сократится на 70% (подробности)

Куда идти работать уволенному рекламщику

С рекламным бизнесом во время кризиса всё непросто: некоторые сегменты резко упали, а другие, наоборот, процветают. Очень тяжёлая ситуация в наружной рекламе, в ATL и BTL, при этом всё неплохо в телевизионной рекламе и в digital. Если вы хотите продолжать работать в рекламе, советуем либо взять курс на digital, либо работать с заказчиками из тех сегментов, которые не падают и много рекламируются — фармацевтической отраслью и недорогими продуктами питания (подробности)

www.kp.ru

Как стать международным журналистом | Новый репортер.org

Работа в сфере международной журналистики многим кажется чем-то недостижимым, доступным лишь узкому кругу выпускников зарубежных вузов, обладателям нужных «связей». Юлия Савченко, сотрудник «Голоса Америки», считает, что главное – поставить перед собой цель. О том, как именно ее добиться и чем отличается международная журналистика от «отечественной» — в интервью Юлии Новому репортеру.

Юлия Савченко — журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. Стипендиат программы Национального фонда поддержки демократии в США. Выпускница программ поддержки верховенства закона и демократии университета Стэнфорда и Тафтс. На Русской службе «Голоса Америки» с 2010 года.

Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Активна в социальных сетях.

До прихода на «Голос Америки» работала журналистом Всемирной службы Би-би-си в Лондоне и Москве, а также была специальным корреспондентом в Вашингтоне. Сотрудничала с изданиями Democracy at Large, CNN, NPR.

Готовила репортажи для антикоррупционного проекта Global Integrity. Была региональный редактором платформы Новых медиа NewEurasia.net. В Центральной Азии сотрудничала с «Интерньюс», была автором и ведущей телевизионного политического ток-шоу «Без Ретуши».

Юля, понятно, что многих журналистов, которые будут читать этот материал, в первую очередь заинтересует вопрос, как вообще попасть в международную журналистику? Какое учебное заведение надо окончить?

В идеале (и по собственному опыту) хорошо окончить факультет международной журналистики. Если таковой, по каким-то причинам, недоступен, конечно же, — хороший факультет журналистики, поскольку ключевое слово в данном случае все-таки «журналистика». К этому (если вы собираетесь работать за рубежом) необходим иностранный язык. Выбор его нужно сделать уже в самом начале, и отдаться изучению с максимально возможной страстью и энтузиазмом.

Хочется подчеркнуть, что стоит хорошо подумать над стратегией, понять, в какой стране вы хотели бы найти применение себе в качестве журналиста.

Очень советую познакомиться с медиарынком, пообщаться с местными журналистами и попытаться понять, будет ли возможно пробиться на конкретный рынок в условиях той конкуренции и экономических реалий.

Вообще, в понятие «международное журналистика» вкладывается целый ряд компонентов. Это может быть и работа на международные информационные агентства, и освещение международных тем для СМИ в собственной стране с частыми командировками в регион, на котором вы специализируетесь.

Все зависит от вашего выбора, предпочтений и, куда от этого деться, удачи. Для последних двух «воплощений» международной журналистики рекомендации для желающих в ней работать те же самые.

По возможности, журналистское образование, отличное владение иностранным языком, конечно же, здоровый репортерский драйв и хорошая теоретическая подготовка в области международных отношений.

Есть мнение, что как бы ты ни знал язык, писать на нем, то есть, заниматься журналистикой, ты не сможешь?

Мнение неверное. Ленивое и, я бы сказала, пораженческое. Иностранный язык, нужно, безусловно, постоянно совершенствовать. Нет такого момента, когда процесс постижения языка прекращается. Постигать и совершенствовать его придется постоянно, но ничто не может остановить вас от того, чтобы начать его профессионально использовать в тот момент, когда вы начинаете чувствовать себя очень комфортно общаясь на нем.

Хороший рецепт в данном случае — читать много прессы на языке, который вы изучаете и собираетесь профессионально использовать. Через какое-то время эти конструкции становятся для вас не только естественными, но и начинают формироваться в речи и письме автоматически.

Когда начинаешь работать на Западе, имея опыт работы в наших СМИ, что в первую очередь бросается в глаза, что отличается?

«Запад» слишком широкое, в данном случае, понятие. Я работала в Великобритании, сейчас работаю в США. Британская журналистика достаточно сильно отличается от американской, но это тема отдельного разговора.

В том, что касается сравнений с, если можно так сказать, «отечественной» журналистикой, мне, честно говоря, даже тяжело вспомнить, что меня особенно сильно поразило в самом начале. Это было, скорее, комплексное ощущение радикальной смены обстановки, концепции жизни.

В Лондоне я пришла работать в мощнейшую корпорацию Би-би-си, которой в принципе нет аналогов в том, что касается ее истории, традиций, стандартов производства. Именно поэтому все увиденное было трудно одномоментно осознать.

В ходе же последующего анализа, конечно, становится понятно главное — качественная настоящая журналистика делается там, где на репортеров не оказывается идеологического давления.

Нет сформированного «госзаказа» в любом виде. Единственное давление, которое на себе чувствует репортер, редактор, ведущий — это необходимость произвести качественный продукт, соответствующий стандартам качественной, честной журналистики.

Для нашего журналиста работа в международном СМИ — это вопрос удачи, коньюктуры какой-то или все-таки профессионализма?

Это вопрос четко поставленной цели, максимальной выкладки по усилиям, ну и без определенной удачи/везения, как и везде, конечно не обойтись.

Что ценится? Нишевые знания или широкий кругозор?

Все зависит от средства массовой информации. Работа, скажем, в Bloomberg требует глубоких знаний в области экономики. Нишевые знания необходимы хотя бы потому, что у журналистов на Западе практически всегда есть специализация — тема или набор тем, по которым они углубленно работают.

При этом в основе нишевых знаний так или иначе в любом случае должен лежать, как вы выразились, широкий кругозор, ведь начать углубляться в изучение какой-то темы можно лишь на основе достаточных общих знаний по самому широкому спектру вопросов.

Ты работаешь на «Голос Америки», у многих с советских времен, а у кого-то в связи с нынешними информационными кампаниями, есть мнение, что это такой пропагандисткий рупор. Ты долгое время жила в Азии, хорошо знаешь ситуацию в наших странах. Бывают ли такие ситуации, когда ты споришь со своими респондентами, рассказываешь о своем опыте? Или формат этого не позволяет?

На Западе проводится четкая грань между мнениями и фактами. Журналисты, по моему глубокому убеждению, несут ответственность за то, чтобы рассказать о фактах, осветить тему с максимального количества углов, для того, чтобы предоставить зрителю и читателю возможность самим анализировать, создавать свою собственную картину происходящего.

Проводя «живописные» аналогии, можно сказать, что потребитель информации является художником своей картины мира, а задача журналиста — вспомогательная — предоставить ему всю палитру существующих для этого красок.

Если я, как журналист, вижу мир в исключительно темных или светлых тонах в том, что касается того или иного аспекта, я не имею права «подсовывать» своей аудитории эту свою темную (или светлую) палитру.

Мое мнение в моей работе должно оставаться при мне. Если, конечно, я не являюсь автором редакторской колонки, которую люди читают именно потому, что им интересен мой взгляд на происходящее. Спорить с интервьюируемыми — вообще дурной тон.

Если после их ответов у меня возникает ощущение, что что-то осталось нераскрытым, недоговоренным, я задаю уточняющие вопросы. И так до полного изнеможения, то есть, до полной удовлетворенности тем, как раскрывается тема.

Пять советов для тех, кто мечтает сделать карьеру в международной журналистике.

Получайте журналистское образование, изучайте иностранный язык (можно несколько, если есть ресурсы), пытайтесь попасть на стажировки в международные издания для того, чтобы понять какие конкретно навыки и знания будут там востребованы, получайте эти навыки и знания, а также как можно больше общайтесь с как можно большим количеством коллег из самых разных компаний. Парадоксально, но даже в век высоких технологий самая ценная информация по-прежнему передается из уст в уста.

Если ты вдруг решишь вернуться, в какое СМИ и в какой стране ты бы хотела вернуться?

Возвращаться, честно говоря, движение не очень характерное для моей жизненной динамики. Всегда только вперед! (Улыбается). Международное вещание – вещь, которая завораживает и не отпускает туда единожды попавших. Сейчас в моем портфолио Великобритания и США. А есть еще столько интересных стран и проектов. Люблю об этом обо всем иногда помечтать!

newreporter.org