Овсянников, Олег Владимирович. Русский археолог из Германии

Овсянников, Олег Владимирович. Русский археолог из Германии; беседовал С. Доморощенов // Правда Севера. — 2005. — 30 июня. — С. 10.

Северные историки хорошо знают Олега Овсянникова: кто еще по учебе в 6-й школе Архангельска, кто по работе в областном краеведческом музее и в экспедициях. В 1962 году Овсянников уехал в Ленинград, стал работать в тамошнем отделении Института археологии Академии наук СССР (теперь — Институт материальной культуры РАН). Связи Олега Владимировича с Севером не ослабевают. Несколько лет назад О.В.Овсянникову пришлось уехать в Германию. Но контакты его с нашим музеем, с историками по-прежнему хорошие.

Интервью с доктором исторических наук Овсянниковым состоялось во время очередного приезда нашего земляка в Архангельск.

— Олег Владимирович, вашим родителям, артистам областного театра драмы, хотелось, возможно, чтобы вы пошли по их стопам?

— Думаю, что им не очень этого хотелось, потому что жизнь провинциального актера, актрисы нелегка.

Мы жили сначала в Тобольске. Отец, Анатолий Васильевич Рудаков (он был мне отчимом), вернулся с Великой Отечественной войны повидавшим мир. Он сказал: «Хватит тут сидеть, давайте выезжать…» И мы поехали в Тюмень. Мама, Людмила Михайловна Роганова, была молодой героиней, играла вместе с Евгением Матвеевым. Потом мы подались в Вологду. Жили там до 1952 года. Уехали потому, что отец был, так сказать, мягко репрессирован — исключен из партии и уволен с работы за то, что когда во время войны он перед атакой вступал в ряды большевиков, то не написал, что его родитель был кузнецом и имел кузницу… Отец целый год ездил на свою родину и искал какие-то документы, чтобы представить в Москву, в Центральную партийную комиссию. Потом его восстановили в правах, но в вологодском театре работать уже нельзя было из-за моральной стороны дела.

Так мы оказались в Архангельске, центральную часть которого я знаю еще до поповской реконструкции. Понимаете, о ком я говорю?

— О первом секретаре обкома КПСС Борисе Вениаминовиче Попове.

— Да. В 1954 году я окончил среднюю школу. В ту пору отец был заместителем директора театра. Мама играла с Плотниковым, Горшениным, Алексеевым, Корниловым и другими нашими «звездами» и тоже была на первых ролях. С Сергеем Николаевичем Плотниковым она составляла пару Отелло — Дездемона.

Спасибо родителям за то, что сказали: иди учиться туда, куда хочешь. И я поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1959 году закончил его. Меня оставляли в аспирантуре. Но получилось так: директриса музея Нина Андреевна Томилова послала на истфак письмо с просьбой направить в Архангельск археолога. И я как бы по путевке университета поехал в город, который уже стал для меня родным. С 1959 года занимаюсь археологией и историей Архангельского Севера.

— Можно предположить, что археологам всегда сложно, потому что отношение властей к ним такое: ну что там какие-то черепки или деревянные кресты на поморском берегу. Поэтому денег, наверно, не хватало на работу?

— На науку и культуру при Советской власти шло больше процентов средств от ВВП, чем сейчас. Когда был музейщиком, я начал археологические экспедиции. Потом, с 1963 года, работал в институтских экспедициях, в разных древних городах России, Украины, Белоруссии. Потом пришел 1967 год… Два архангелогородца — коренной помор Дмитрий Буторин и литератор Михаил Скороходов — на карбасе «Щелья» отправились в Западно-Сибирское Заполярье, в город Мангазею. Поднялся шум. А в Институте Арктики и Антарктики тогда работал историк профессор Михаил Иванович Белов. Он пришел в наш институт и сказал: я читал работы Овсянникова по Архангельскому Северу, отдайте мне его в Мангазейскую экспедицию… И в 1968 году мы начали копать. Там было очень трудно, но и интересно. Я копал два года. (Устал от Михаила Ивановича, который очень хорошо ко мне относился. Он был очень эмоциональным человеком. Топнул ногой: «Вот тут была воеводская канцелярия». — «Почему тут?» — «А где ей еще быть?»..) Мы потом издали два тома работ. В 1973 году на своих мангазейских и северных материалах я защитил кандидатскую диссертацию.

В 1970 году я вернулся на экспедиционные работы в архангельский музей, с которым у нашего института был заключен договор. Эти работы продолжались до 1995 года.

— Вы хорошо знаете область, — где вам было интересней, где лучше работалось?

— Мои интересы не были узко хронологическими или узко территориальными. Я считал и считаю, что если исследователь хочет проследить какую-то динамику развития культуры в определенном регионе, то лучше брать памятники широкого хронологического диапазона. Поэтому в сферу моих интересов средневековые памятники попали от VI до XVIII века. Здесь и древние городища, и древние могильники, и городской слой, а также памятники архитектуры от XIV до XVIII века. Археологические материалы накладывались на письменные источники, что позволило проследить за два века целые династии косторезов, кузнецов, строителей. Сочетание исследования вещественного и судеб людей очень меня привлекало и привлекает.

— Кинорежиссер Алексей Герман однажды сказал, что, дескать, он не понимает и не любит современность, что лучше чувствует себя в прошлом. Возможно, и у вас подобным образом?

— Нельзя сказать, что историки, археологи занимаются ранними периодами древности, чтобы уйти от современности. Наоборот, надо исследовать минувшие века, чтобы навести определенные мосты с настоящим временем. Сочетание того, что было и что есть, дает дальнейшее развитие.

В шестидесятых годах прошлого века говорили о деревянном Севере. Мое обращение к памятникам каменной архитектуры было связано с тем, что мне казалось — Север был иным. И в самом деле, зодчие в Холмогорах и Архангельске строили каменные здания. Сейчас никто не говорит, что Север был деревянным. Он являлся и тем, и другим.

Я люблю эмоциональные факты — те, что прежде всего связаны с судьбами людей, с их ремеслами, традициями, трагедиями…

— Какие дела сейчас привели вас в Архангельск?

— Зимой умерла моя мама, надо посмотреть, в каком состоянии ее могила… А потом, у любого ученого есть личный архив. В институт мы сдаем полевую документацию, рабочие негативы и так далее. Накапливаются материалы, которые институт не интересуют. Но то, что представляет тем не менее интерес, я, считаю, должен отдать в краеведческий музей, который остается для меня в жизни своеобразным якорем. Вот смотрите — например, материалы, связанные с моей мамой, которая в истории архангельского театра драмы оставила определенный след. Это награды, рецензии, фотографии, программки. Когда меня не будет, мои дети пришлют в музей то, что имеет отношение ко мне, к человеку, который около 40 лет проработал для региона от Кольского полуострова до Северного Урала. Я и на Шпицбергене копал; возглавлял Архангельскую арктическую экспедицию института.

— Наверно, сложно — жить в Германии и продолжать заниматься историей Древней Руси, изучать деревянные кресты, скульптуру, резные иконостасы…

— Я живу в Германии не потому, что очень уж так люблю ее. Моя жена очень тяжело болела, умирала, единственный путь помочь ей облегчить жизнь был — вывезти ее в эту страну. Жена пять с половиной лет еще прожила…

С 1990 года у меня тесные контакты с норвежцем польского происхождения Мареком Ясински, профессором из университета Тронхейма. В Германии я с начала 98-го года, к этому времени мы с Мареком успели подготовить материалов по Русскому Северу около двух тысяч компьютерных страниц. Практически оставалось — дорабатывать и редактировать их. В том же 98-м году мы издали два тома наших работ под названием «Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и источники». Затем, в 2003 году, вышла, опять же в Санкт-Петербурге, книга «Пустозерск. Русский город в Арктике». Выпущены статьи (например, в российско-голландском сборнике), готовим новые книги. В моем шкафу, в столе — в Институте в Питере — многое осталось. Приезжаю, беру. Работа есть…

— Как вам в Германии?

— Там очень много русских, в первую очередь русских немцев, и в любом городе слышишь на улице нашу речь… Я за границей и раньше бывал во многих странах — в Финляндии (всю ее объездил, работал там по совместному проекту), в Англии, Норвегии, Швеции, Дании. Германия — прекрасная страна. Упорный, трудолюбивый народ. В чем-то русские и немцы похожи. Я считаю, что нет плохих стран и плохих народов.

Конечно, в Германии чище, больше порядка. В Архангельске я шел по Чумбарова- Лучинского — та же грязь, как 20 лет назад.

Не стало трамваев… Они украшали, связывали город. Река и трамваи — две былb связующие линии. Одну убрали, не понимаю, зачем.

В Германии мой круг общения — в основном русскоязычный и с норвежскими друзьями, археологами, которые приезжают туда.

— В Россию вас, может быть, уже не тянет?

— Как не тянет?! Но мне 69-й год, я же не могу по тундре бегать. Она мне снилась…

Основное поле моей деятельности — в моей рабочей комнате двухкомнатной квартиры немецкого городка Вюрцбург. Мой долг, моя задача — обработать и издать накопленный материал.

— А гражданство у вас какое?

— Российское, конечно!..

В этот день:

- Дни рождения

- 1940 Родился Анатолий Степанович Скрипкин — археолог, доктор исторических наук, профессор. Специалист в области сарматской археологии.

arheologija.ru

Старейший русский археолог Василий Алексеевич Городцов (к 80-летию со дня рождения)

К содержанию 5-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

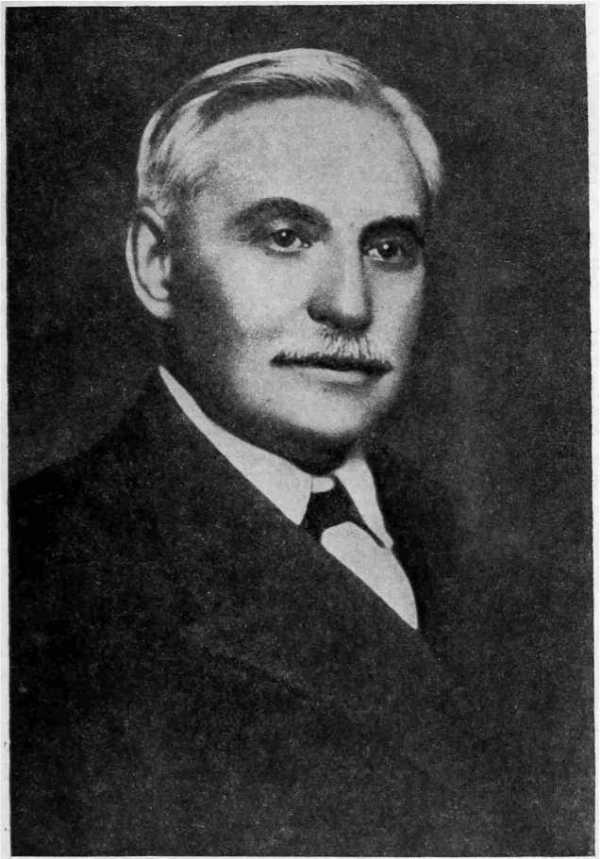

Василий Алексеевич Городцов

24 марта 1940 г. исполнилось 80 лет со дня рождения крупнейшего советского ученого, профессора, доктора археологии Василия Алексеевича Городцова.

Родился В. А. Городцов 11/24 марта 1860 г. в селе Дубровичах б. Рязанской губ. Свою научно-исследовательскую деятельность археолога В. А. начал с археологического обследования своей родины. В 1888 г. близ Рязани им были открыты и исследованы окские неолитические стоянки и собраны коллекции каменных орудий. С этого момента археологию Василий Алексеевич не оставляет.

[adsense]

С 1880 по 1906 г., состоя на действительной военной службе, он в то же время сотрудничает в ряде научных обществ и организаций: Рязанской ученой архивной комиссии (1891—1892), Ярославской ученой архивной комиссии (1898—1899), Ярославском естественно-историческом обществе (1898—1903) и Историческом музее в Москве (с 1903 г.).

По выходе в отставку с военной службы Василий Алексеевич переходит на постоянную работу в Государственный исторический музей, в котором и продолжает работу до 1929 г.

В 1892 г, он избирается членом-корреспондентом, а в 1902 г. действительным членом Московского археологического общества.

С 1907 г. по 1914 г. Василий Алексеевич состоит преподавателем Московского археологического института по кафедрам первобытной и бытовой археологии. С 1915 по 1918 г. В. А. работает в Московском народном университете им. Шанявского. В 1918 г. утверждается в звании профессора, и с 1919 по 1930 г. состоит профессором I Московского Гос. университета, руководя подготовкой археологических кадров в Москве. С момента организации РАНИОН В. А. Городцов возглавлял археологическую секцию данной ассоциации на протяжении ряда лет. Несколько лет подряд он руководил археологическим отделом Главнауки Наркомпроса РСФСР. В настоящее время он заведует кафедрой археологии на историческом факультете Историко-философско-лингвистического института и работает в Московском отделении Института истории материальной культуры им. Н. Я. Марра Академии Наук СССР.

Василий Алексеевич избран почетным и действительным членом многих отечественных и заграничных научных обществ и учреждений.

В. А. Городцовым было подготовлено большое число крупных специалистов: профессоров, доцентов, старших научных сотрудников вузов, музеев и научных историко-археологических учреждений центра и периферии. Имя В. А. Городцова, учителя нескольких поколений русских археологов, — самое популярное в историко-археологических и музейных кругах нашей страны и за границей. Оно, как ничье другое, действительно тесно, органически связано с развитием археологической науки в нашей стране.

Впервые выступив на научном поприще на заре развития археологических знаний в старой России, в период, когда археология всецело находилась в руках сановных дилетантов и почти не выходила из рамок любительства и коллекционерства, Василий Алексеевич скоро проявил себя работником, стоящим на твердой научной основе. Об этом свидетельствуют его ранняя работа по неолиту „Русская доисторическая керамика» (1901) и др. Исключительно ценны его разработки материалов эпохи бронзы южной, степной, полосы Европейской России, опубликованные в „Трудах» XII и XIII археологических съездов.

Его крупная обобщающая работа „Культуры бронзовой эпохи в Средней России» (1915), посвященная научной классификации до него слабо изученных комплексов археологических материалов, и в наши дни сохранила свое значение прочной рабочей шкалы по ранним периодам истории Европейской части СССР.

Последовательно, в 1908 и 1910 гг. В. А. Городцовым издаются курсы лекций, читанных им в Московском археологическом институте, „Первобытная археология» и „Бытовая археология», долгое время остававшиеся единственными сводными курсами по археологии СССР, а в 1923 г. им выпускается первый том „Археологии» (Каменный период).

В своей научно-исследовательской работе Василий Алексеевич не замыкается в узких рамках археологии; он прекрасно ориентирован в смежных отраслях научных знаний: геологии, этнографии, истории, нумизматике и т. д. Об этом говорят такие его работы, как: „Несколько геологических наблюдений в пределах Ярославской губернии» (1902), „Свадебные обычаи в селе Сеславине» (1903), „Дако-сарматские элементы в русском народном творчестве» (1926), „Древние рязанские монеты» (1925) и много других статей.

Его перу принадлежит более 200 научных работ по самым различным вопросам изучения далекого прошлого человечества, прекрасно иллюстрирующих широту кругозора и эрудицию автора.

Археолог исключительной работоспособности, Василий Алексеевич за всю свою долголетнюю и весьма плодотворную жизнь открыл и исследовал тысячи памятников материальной культуры, относящихся к самым различным эпохам, начиная от палеолита и кончая средневековьем, и принадлежащих самым различным племенам и народам, населявшим нашу родину. Им, одним из первых в СССР, открыты и исследованы жилища палеолитического человека (землянки на Тимоновской стоянке, 1928 г.).

В. А. Городцов, как никто из русских археологов, много и плодотворно поработал на пользу отечественной археологии. Его исследования оставили глубокий след в изучении ранних периодов истории нашей родины. Имя его навсегда войдет в список лучших представителей исторической науки в СССР.

Нельзя не коснуться и другой стороны облика В. А. Городцова как ученого. Он никогда не замыкался в „скорлупу жрецов науки». Его колоссальный археологический опыт и глубокие и обширные познания были всегда широко доступны для всех интересующихся прошлым нашей страны.

„Не по принуждению, а добровольно, с охотой» нес он свои знания в широкие слои трудящихся через исследовательские институты, через университетские и музейные аудитории, через публичные лекции для крестьянского и рабочего населения на месте раскопок. В этом и заключается общественная значимость всей научной деятельности юбиляра.

Советская ученая общественность сердечно поздравляет маститого ученого и желает ему здоровья и сил для дальнейшей плодотворной работы на любимом поприще изучения прошлого нашей родины.

К содержанию 5-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

В этот день:

- Дни рождения

- 1940 Родился Анатолий Степанович Скрипкин — археолог, доктор исторических наук, профессор. Специалист в области сарматской археологии.

arheologija.ru

Археология в России в первой половине XIX века. Изучение античности и славяно-русских древностей

К содержанию книги А.А. Формозова «Очерки по истории русской археологии» | К следующей главе

Путь русской археологии XVIII в. вполне самобытен по отношению к пути, пройденному за это столетие европейской наукой. В Западной Европе археология начинает свое развитие с изучения памятников античной культуры. Не только в Италии, но и во Франции и в Англии интересуются лишь древнегреческими и римскими памятниками. Древности своей страны, первобытные и средневековые, остаются в тени, почти не описываются и не изучаются. Только с самого конца XVIII в. начинается поворот к исследованию памятников национальной культуры — западного средневековья.

В России XVIII в., как мы видели, ведущую роль играло исследование древностей Сибири. Причерноморье, богатое памятниками античной культуры, сперва находилось в руках враждебной Турции, а затем стало районом военных действий. Лишь два последних десятилетия XVIII в. Причерноморье оказалось доступным для исследователей. В связи с этим интерес к античности, свойственный и русскому обществу XVIII в., долгое время не был у нас связан с археологией. Вещественные памятники античной культуры были или недоступны, или слишком далеко. Для Англии вполне реальным был проект лорда Томаса Аранделя «пересадить Грецию в Англию», т. е. перевезти туда множество античных памятников. В России же могли иметь место только случайные покупки антиков, вроде известного эпизода с покупкой Кологривовым для Петра I «статуи мраморной Венуса» в Риме в 1719 г. [1]

[adsense]

С приобретением Причерноморья наступает новая пора в развитии русской археологии. Так же, как и на Западе, древности античные стали в центре внимания. В короткое тридцатилетие, с 1780 по 1810 г., русская наука о древностях идет по тому же руслу, что и западноевропейская. Любопытно, что именно в этот период были изданы переводы западноевропейских руководств по археологии: «Руководство к познанию древностей» французского археолога Обена-Луи Миллена (1759—1818) [2] и «Ручная книга древней классической словесности, содержащая археологию…» немецкого искусствоведа Иоганна Иоахима Эшенбурга (1743—1820) [3]. На страницах этих книг, переведенных одним из лицейских учителей Пушкина — Николаем Федоровичем Кошанским (1785—1831), впервые в русской литературе прозвучало слово «археология». Исследователи сибирских древностей, да и ряд ученых начала XIX в. (Ходаковский) археологами себя еще не называли.

В предисловии к «Руководству» Миллена Кошанский писал, что настало время познакомить русскую публику с наукой, сделавшей на Западе большие успехи, но у нас «едва ли не новой». На самом деле к началу XIX в. отечественная наука имела свой и немалый опыт в исследовании древностей, но, действительно, понимание задач археологии, содержавшееся в переведенных Кошанским книгах, было существенно иным, чем у ученых XVIII в.

Древности рассматривались уже не как один из объектов землеописания, а в тесной связи с историей искусств и словесности. Смысл изучения древностей теперь видели в том, чтобы лучше понять фон, на котором возникли искусство и литература античности, в том, чтобы получить эстетическое наслаждение от знакомства со всей бытовой обстановкой древних греков и римлян. «Невозможно отделить историю искусств и наук от прелестной картины их древностей. Польза и приятность сего знания неоспоримы. Древности объясняют множество предметов, необходимых для сведения, множество напоминаний, встречающихся в творениях греков и римлян. Они знакомят, они дружат нас с красотами их произведений и открывают их достоинство и ту истинную точку зрения, с какой должно взирать, ценить и изучать их. Наконец, они придают больше точности, разборчивости и твердости уму и образуют вкус к истинно прекрасному» [4].

Ниже мы найдем прямую перекличку с этими словами в высказываниях русского археолога Стемпковского. Конечный источник такого понимания археологии — эстетика Иоганна Иоахима Винкельмана (1717—1768).

Но период, когда археология в России и на Западе шла близкими путями, был недолог. Подъем национального самосознания в период после Отечественной войны 1812 года резко повысил интерес общества к русской истории. Возник и интерес к русским древностям. В итоге расцвет античной археологии в России падает на те же годы, что и развитие археологии русской, средневековой.

Это наложило существенный отпечаток на судьбы археологии в России вообще, не исключая и первобытную археологию, зародившуюся гораздо позднее. Параллельное развитие археологии античной и средневековой привело к тому, что эти разделы науки не стали у нас столь обособленными друг от друга, как на Западе, где они складывались в разное время. Западноевропейская наука почти не знает ученых, одновременно занимавшихся античной и средневековой археологией. У нас такие археологи были — А. Н. Оленин, И. Е. Забелин, А. С. Уваров.

Пытаясь охарактеризовать русскую археологию первой половины XIX в. в целом, мы прежде всего должны остановиться именно на соотношении разных разделов нашей науки.

Итак, с конца XVIII в. не сибирские курганы, а памятники Причерноморья становятся главным объектом раскопок и описаний. Ведутся раскопки курганов под Керчью и на Тамани. Первоначально раскопки имеют почти грабительский характер. Ведут их не ученые, как это было в Сибири, а случайные люди: генерал Вандорвейде (конец XVIII в.), генерал Гангеблов (1811 г.), полковник Парокия (1817 г.), начальник гребной флотилия Патиниоти (1821 г.) и т. д. [5] Внимание их привлекают прежде всего слухи о золотых вещах, найденных кладоискателями в древних склепах богатых горожан Пантикапея и Фанагории. Но как бы пренебрежительно не относились к рядовым находкам первые раскопщики некрополей Боспора, эпоха оказала здесь благотворное влияние.

Это было время всеобщего увлечения античностью. В искусстве господствовал классицизм. После раскопок в Помпее в круг внимания антиквариев попали не только памятники искусства, но и бытовые древности античной эпохи, подражания которым прочно вошли в быт господствующих классов. «Все делалось а л’антик, — писал о периоде 1804—1805 гг. Ф. Ф. Витель, — (открытие Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому способствовало)… Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов, или сфинксов» [6].

Поэтому не только золото привлекает раскопщиков. Интересны и вазы с росписями, и светильники, и медные монеты, и другие предметы древнего быта. Появляются коллекции этих древностей, а вскоре и первые музеи. В 1806 г. возник музей в Николаеве, в 1811г. — в Феодосии, в 1825 г. — в Одессе, в 1826 г. — в Керчи. Это первые специально археологические музеи в России. Сперва они пополняются древностями, вырванными из археологических комплексов, лишенными какой-либо документации, ставшими предметом торговли. В первом каталоге Феодосийского музея после описания коллекций сообщается, что они получены в дар или приобретены покупкою, так что «место отыскания сих вещей остается в неизвестности» [7]. Сейчас эти коллекции потеряли научную ценность, но именно они положили начало правильному сбору древностей. А вскоре уже П. А. Дюбрюкс, начавший работы на Керченском полуострове в 1811 г. и особенно И. А. Стемпковский (с 1820 г.) переходят от сбора случайных вещей к правильным раскопкам с записями и графической документацией.

В 1823 г. Иван Алексеевич Стемпковский (1789—1832) подал Новороссийскому генерал-губернатору М. С. Воронцову записку «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае». Для русской археологии начала XIX в, — это программный документ, четко формулирующий новые научные требования, предъявляемые к археологическим поискам. Прежде всего надо знать, где сделаны находки. Со старым собирательством беспаспортных вещей нужно покончить. Необходимо создать научное общество, которое возьмет на себя заботу об охране памятников в Причерноморье, будет вести раскопки, регистрировать случайные находки и публиковать археологические материалы. Стемпковский предлагает далее немедленно начать съемку планов всех остатков античных зданий, всех развалин городов, пока эти памятники не подверглись разрушению [8].

Эта программа работ, составленная настоящим ученым (известно, что Стемпковский прошел археологическую школу в Парижской Академии надписей) [9], была в значительной мере выполнена. В 1820-х годах Стемпковский составил детальные планы городищ Керменчика, Мирмикия и др. Эти планы стали бесценным материалом для многих поколений исследователей Боспора, получивших возможность судить о том, что представляли собой городища до интенсивной русской колонизации Крыма. В 1839 г. возникло Одесское общество истории и древностей, ставшее тем научным и организационным центром археологии в Причерноморье, о котором мечтал Стемпковский [10], и дело изучения античных древностей было поставлено в России на прочную базу.

Иван Алексеевич Стемпковский. Портрет работы Бутарди

Как же представлял себе Стемпковский задачи археологических исследований?

Об этом говорит следующий отрывок из его записки: «Ничто не может быть утешительнее для ума просвещенных людей и достойнее их благородных усилий, как стараться спасти от совершенного забвения существующие еще в отечестве нашем остатки образованности народов столь отдаленной древности, ничто не может доставить им более удовольствия, как находить по истечении 20 столетий памятники, которые могут дать самые достоверные свидетельства относительно религии и правления, наук и художеств, деяний и нравов поколений, столь давно угасших. Таковыми исследованиями мы можем некоторым образом извлекать удовольствие и пользу из самого праха» [11].

Как мы видим из этого отрывка, Стемпковский рассматривает задами археологии в основном в плане эстетическом.

Правда, в конце записки говорится о роли раскопок для воссоздания истории Боспора, ибо находки монет и камней с надписями позволили установить имена царей и факты истории Боспорского царства, неизвестные по письменным источникам, но эта задача для Стемпковского явно не главная.

Если мы обратимся к другим авторам, писавшим в начале XIX в. о древностях Крыма, нам будет еще яснее, что в памятниках античности интересовало людей александровской эпохи. Особенно показательны две книги: «Досуги Крымского судьи» Павла Ивановича Сумарокова (умер в 1846 г.) [12] и «Путешествие по Тавриде» Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола (1765—1851) [13]. Авторы этих книг, внесшие свой вклад в изучение античности, были скорее литераторами, чем учеными. Но в начале XIX в. мы знаем еще немало людей, объединявших в одном лице ученого и литератора. Ведь и сам Стемпковский напечатал в «Одесском альманахе» рассказ «Радаис и Индар», где в идиллических тонах изображена дружба двух свободолюбивых скифских юношей [14]. В книгах Сумарокова и Муравьева-Апостола мы видим отражение той же идеализации античности.

Авторы этих двух книг кое в чем различны. У Сумарокова еще чувствуется практическая сметка людей XVIII в. Он перемежает описание древностей с замечаниями о сельскохозяйственных культурах Крыма, ведет фенологические записи и т. д. Муравьев-Апостол совершенно

оторван от реальной жизни, он живет только в мире древностей. В остальном оба путешественника по Тавриде сходны. Для обоих пребывание в Крыму — это отрадное отдаление от бьющей ключом жизни современного Петербурга. Крым — это иной мир — «достойное обиталище богов». Здесь, «удаляясь от бурь, сует мирских, под сенью тишины» [15] можно в уединении предаться созерцанию следов античной культуры, такой далекой, но и такой близкой сердцу путешественников. Оба они — люди просвещенные, прекрасно знакомые с греческими и римскими источниками. Оба не расстаются с томиком «древних». Созерцание и описание памятников античности не просто удовлетворяет любопытство путешественников. Это — средство прикоснуться к «золотому веку», уйти от далекой им по духу повседневной действительности. Стиль обеих книг во многом перекликается со стилем «Писем русского путешественника» Карамзина [16].

Просматривая книги Сумарокова и Муравьева-Апостола, нельзя не почувствовать большого отличия от трудов следующего периода развития русской археологии. Тогда даже очень специальные исследования в той или иной степени были связаны с политической жизнью страны, с задачами текущего дня. По словам Пушкина, чтение «Путешествия по Тавриде» «более всего поразило» его тем, что его восприятие Крыма в том же 1820 г. было совсем не таким, как у Муравьева-Апостола [17]. Пушкин был человеком другого поколения, поколения декабристов, детей Муравьева-Апостола, которым одно идиллическое любование памятниками древности было чуждо.

Во многом отличны книги Сумарокова и Муравьева-Апостола и от книг ученых XVIII в. Руководители академических экспедиций бесстрастно регистрировали курганы и городища, попадавшиеся по пути, как регистрировались соленые озера, скалы причудливых форм и другие природные объекты. Сумароков и Муравьев-Апостол далеки от такого бесстрастия. Археологический памятник для них прежде всего нечто волнующее, вызывающее десятки мыслей и переживаний. В этом можно видеть отражение более широкого явления — смены рационализма XVIII в. сентиментализмом начала XIX столетия.

При всех особенностях стиля книги Сумарокова и Муравьева-Апостола сыграли свою роль в развитии античной археологии. В этих книгах древности Причерноморья были зафиксированы в самом начале знакомства с ними русских исследователей, до позднейших разрушений. План Ольвии, снятый для Муравьева-Апостола, до сих пор представляет интерес для изучения топографии города [18]. Важны данные о некоторых погибших впоследствии эпиграфических памятниках, отмеченных Сумароковым, побывавшим, кроме Крыма, и на Тамани.

Таков был первый этап античной археологии в России, протекавший еще до развития археологии средневековой. С 1810-х годов начинается новый этап. Он связан с ростом национального самосознания русского общества после войны 1812 года, с периодом увлечения «Историей Государства Российского» Карамзина. Рост интереса к национальным древностям характерен для многих европейских стран нового времени. Во Франции на грани XVIII и XIX вв. А. Ленуар основывает «Musée des mo¬numentes françaises», с 1834 г. издается журнал по средневековой археологии «Bulletin monumentale», в 1837 г. возникают комитеты охраны памятников.

Одним из требований искусства и литературы романтизма в борьбе с классицизмом был отказ от преклонения перед античными образцами и обращение к изучению прошлого своей страны. Любопытно, что в этот период изучение средневековья часто противопоставлялось изучению античности. Уже на салоне 1808 г. крупнейший представитель классицизма во Франции Л. Давид говорил: «Через 10 лет изучение античности будет заброшено… все эти боги, герои будут заменены рыцарями, трубадурами, распевающими под окнами своих дам у подножья старинного донжона» [19]. Несколько позже декабрист В. Ф. Раевский упрекал Пушкина в том, что он в своей поэзии часто обращается к античным мотивам, и утверждал что русский поэт должен искать вдохновения в русской мифологии и древней русской истории [20].

Наряду с этим отмечается другая тенденция — подгонка древней отечественной истории под классический образец. В области искусства мы можем проследить эту тенденцию на таких произведениях как памятник Минину и Пожарскому Мартоса (1818), как конкурсная картина Кипренского в Академии художеств «Дмитрий Донской на Куликовом поле» (1805). Герои русского прошлого рядятся здесь в одежды античных героев. Выразителем этой тенденции в русском искусстве и русской археологии был Алексей Николаевич Оленин (1763—1843) — президент Академии художеств и автор многих археологических работ [21]. Установки так называемого оленинского кружка литераторов и художников Л. Н. Майков определял впоследствии следующими словами: «героическое, возвышающее душу, присуще не одному классическому — греческому и римскому миру, оно должно быть извлечено и из преданий русской древности и возведено искусством в классический идеал» [22]. Именно с этой установкой связаны два направления в работах А. Н. Оленина, который писал об оружии гладиаторов, изображениях на античных вазах, о находках в Керчи и одновременно о тмутараканском камне, шлеме Ярослава Всеволодовича и рязанском кладе русских ювелирных вещей [23]. Задачи археологии Оленин понимал довольно узко; в одной из своих инструкций он писал об археологии «как такой науке, которая должна давать, особливо художникам, ясное понятие о нравах, обычаях и одеяниях славных в древности народов» [24]. Таким образом, задача археологии сводится только к реконструкции древнего быта, но важно, что в понятие «славных народов», подлежащих изучению археологов, Оленин включал не только греков и римлян, но и древних славян и русских эпохи средневековья. Показательна в этом отношении программа, предложенная Олениным Ф. Г. Солнцеву для написания картины на звание академика. На одном полотне предлагалось изобразить древнегреческие и русские памятники искусства из раскопок в России [25].

Если подгонка русского средневековья под античный образец характерна в основном для александровской эпохи, то другая тенденция — противопоставление национальных древностей античности — особенно ярко проявилась в николаевское время. Отражение ее в русской археологии может быть прослежено по истории Русского археологического общества. Оно возникло в 1846 г. и первоначально нанималось главным образом античной археологией и нумизматикой, отчасти нумизматикой восточной. Но вскоре в Обществе происходит настоящий переворот. Группа лиц во главе с Иваном Петровичем Сахаровым (1807—1863) добивается ухода старого руководства Общества, создает отделение русской и славянской археологии и делает его ведущим отделением Общества. Задачей его отныне является исследование «родной русской старины», и соратник Сахарова А. И. Войцехович с возмущением требует изменения облика «Известий» Общества, которые заполняют «не описание русских древностей, а известия о чужеземных памятниках» [26].

Алексей Николаевич Оленин. Портрет работы А. Г. Варнека

Нельзя не заметить, что перемены в Обществе, исходившие от такого типичного представителя «квасного патриотизма», как Сахаров, были односторонними [27]. Сахаров — яркий выразитель официальной идеи николаевской эпохи — «православия, самодержавия и народности», человек, всюду видевший «тлетворное заморское влияние» и готовый даже на фальсификации, чтобы изобразить преданность русского народа царю, религии и патриархальной старине. Известно, что Сахаров выдавал за народные былины собственные сочинения, выдержанные в духе, который он считал наиболее близким к истинно русским понятиям. Что же касается Войцеховича, то научных заслуг за ним не числилось никаких, но зато он был человеком чиновным и связанным с влиятельными сферами. Он был директором Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода. Все это не могло не наложить отпечаток на такое положительное в основе явление, как зарождение интереса к отечественной истории.

В николаевскую эпоху, как известно, делались попытки противопоставить европейской культуре, классицизму, ампиру «русский национальный стиль», византийский в своей основе. В этом направлении развивали свою деятельность архитекторы и художники, особенно Тон и Гагарин. По инициативе Николая I древности России были поставлены на службу самодержавию. В них видели доказательство того, что самодержавный строй на Руси держится столетиями, и, следовательно, прочен и единственно пригоден для русского народа. Исследование русских древностей поощряется теперь в чисто политических целях. На Украине, где в николаевские времена проводилась усиленная руссификация края, археологические работы ставятся под контроль самого киевского губернатора Бибикова, считавшего, что главная задача, которой должны служить раскопки, — не изучение прошлого Украины, а борьба с польской культурой. Говоря об археологических раскопках Комиссии по разбору древних актов, созданной Николаем при Киевском губернаторе, А. В. Романович-Славатинский писал: «Энергический русификатор края, Бибиков с особенным усердием взялся за это дело, ибо понимал политическую важность разработки истории Юго-западного края. Историческая наука должна была служить подспорьем его национальной и патриотической администрации» [28].

Таковы политические причины расширения археологических исследований в России в николаевскую эпоху.

В царствование Николая I появились первые указы, направленные на охрану памятников русской истории [29]. Ф. Г. Солнцев, при консультации Оленина, сделал огромное число зарисовок с вещественных памятников русского средневековья, объединенных затем в издании «Древности Российского Государства». Все это сыграло свою положительную роль в истории нашей науки, но, увы, и тут не обошлось без фальсификаций. В 1839 г., наблюдая действия николаевских чиновников, маркиз де Кюстин не мог не заметить, что «к исторической истине в России питают не больше уважения, чем к святости клятвы. Подлинность камня здесь также невозможно установить, как достоверность устного и письменного слова… Император, зная, что все древнее вызывает к себе особое благоговение, желает, чтобы выстроенная вчера церковь почиталась как старинная… — Она древняя, — говорит он, и церковь становится древней» [30].

В этом замечании почти нет преувеличений. Достаточно ознакомиться с методами «реставрации» Теремного дворца в Кремле, проведенной в николаевские годы, чтобы увидеть прямую установку правительства на фальсификацию отечественных древностей [31]. В целом, попытка противопоставить античности и развивавшей традиции античности западной культуре русское средневековье и свойственный ему стиль носила реакционный характер.

Здесь уместно вспомнить слова Маркса о том, что «первая реакция против французской революции и связанного с нею просветительства была естественна: все получало средневековую окраску…» [32]. Николаевская реакционная линия в изучении древностей могла надолго исказить судьбы русской археологии, но русское общество имело достаточное число образованных и горячо любивших родину людей, которые не пошли по пути «официальной народности», а преданно служа делу изучения русских древностей, исследовали их объективно, не преувеличивая значения памятников, не фальсифицируя их. Это помогло, особенно со второй половины XIX в., преодолеть тенденциозность предшествующего времени и вести работу по славяно-русской археологии на строго научной почве.

С другой стороны, чисто случайное обстоятельство помешало «квасным патриотам» свернуть изучение античных памятников в России. В 1830 г. были сделаны находки в Куль-обе, показавшие, что в Причерноморье в погребениях могут быть найдены произведения античного искусства и просто много золотых вещей. Это привлекло к Причерноморью внимание правительства, и исследование античных памятников не только не сократилось, но даже приняло особенно широкий размах. Начало крупных исследований античных древностей в России падает именно на годы николаевской реакции.

Но и направление античной археологии было искажено. В 1820-е годы археологические работы в Причерноморье связаны с таким серьезным исследователем, как И. А. Стемпковский. Это был настоящий археолог-профессионал. Среди его заслуг может быть названо то, что он начал исследование городов Боспора, понимая, что городские слои не менее важны для науки, чем золото из могильников. После открытия Куль-обы для раскопок в Крыму настала другая пора — началась погоня за эффектными находками. Типичнейшая фигура этого периода — Антон Бальтазарович Ашик (1802—1854). Чиновник, без всякой научной подготовки, сочинения которого пестрят ляпсусами, Ашик зато великолепно знал, чем можно угодить начальству. Книжка Ашика «Часы досуга» — характернейший памятник эпохи. Предисловие содержит традиционное для уваровско-шевыревских речей противопоставление «гниющего», разлагающегося под влиянием революционных идей Запада — прочной православной и самодержавной России. Далее цитируется Стурдза, тот самый «библический» и «монархический» Стурдза, о котором писал Пушкин. Из цитаты Стурдзы явствует, зачем надо заниматься археологией. Оказывается, затем, что «никакое умственное занятие не благоприятствует столько религии и нравственности, сколько изыскание, исследование и хранение памятников истории родной отечественной земли» [33]. Наконец, следует трогательный рассказ, как Ашик готовился к приезду Николая I в Керчь. Надо было найти при раскопках что-нибудь очень эффектное. Спешно раскапываются десятки курганов. И, о, счастье, найдено «серебряное блюдо царицы Рискупорис», на котором подносится хлеб-соль осчастливившему раскопки своим посещением государю-императору [34].

Так в николаевскую эпоху, на место оторванного от жизни любования древностями в духе Муравьева-Апостола, пришла археология, служащая политическим целям. Итоги этого периода были самыми печальными. Вместо четкой, как у Стемпковского, фиксации находок, все перемешивается, депаспортизуется и просто разбазаривается. Вот впечатления H. Н. Мурзакевича — очевидца раскопок Ашика: «Ашик и Корейша,.., желая получить подарок или крест за находку…, старались раскопать побольше курганов… Лично они не присутствовали почти никогда. Описания или рисунков на месте не делали… Вещи двойные, тройные, четверные, по произволу помянутых господ, раздавались кому им нравилось или сбывались за границу… Множество монет и золотых вещей Ашиком передавались за границу, а частью мастерами золотых дел растоплялись в плавильном мешке. Множество глиняных предметов разбивалось на месте находок… Курганные гробницы… не только не сохранялись и не поддерживались, но вследствие неизъяснимого равнодушия официальных кладоискателей разбирались на городские постройки… У Ашика я заметил большие запасы ваз, сосудов, вещей, монет, которые лежа все в куче, служили магазином, из которого ежегодно отправляли в Эрмитаж вещи, сказывая в рапорте, что такие-то и такие-то вещи были в сем году отысканы там-то и там-то. Вазы, виденные мною в 1836 г., Ашиком предъявлялись в 1838 г.» [35].

Таковы замечания современника Ашика. Сколько же промахов в работах этого чиновника могут указать позднейшие исследователи Керченского полуострова!

Все это достаточно ясно характеризует результаты забот Николая I об археологии в России, о которых считали своим долгом писать не только Н. И. Веселовский в 1900 г. [36], но даже и С. А. Жебелев в 1923 г. [37] Отход от тенденциозности николаевской славяно-русской археологии, от кладоискательства исследователей Причерноморья падает только на период демократического движения 60-х годов.

Уже в 1856 г. один из ведущих деятелей Русского археологического общества П. С. Савельев, посетив раскопки скифских курганов в Екатеринославской губернии, писал: «Сколько еще работы для наших археологов, сколько может открыться новых материалов для науки. Я бы охотно посвятил лет пять на эти расследования, если бы умели ценить их и не стесняли предписаниями: «иметь в виду, что раскопки производятся лишь для доставления золотых вещей Эрмитажу»» [38]. Немного позднее другой видный археолог, Г. Д. Филимонов, подверг критике лишенные прочной научной базы потуги николаевского времени возродить «русский национальный стиль» в архитектуре. Филимонов призывал перейти к углубленному объективному археологическому изучению памятников русской старины. Только такое тщательное исследование, а не безапелляционное провозглашение национальными особенностями совершенно случайных черт древнего искусства, может дать нам представление о своеобразном стиле древней Руси [39].

Еще более широкая переоценка установок николаевской эпохи в области археологии была дана учеными новой формации — разночинной интеллигенцией 60-х годов.

[adsense]

1 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. IV. СПб., изд. «Общественная польза» [б. г.], стр. 244.

2 Руководство к познанию древностей г. Ал. Миленя…, изданное с прибавлениями и замечаниями Н. Кошанским. М., 1807.

3 Ручная книга древней классической словесности, содержащая археологию, обозрение классических авторов, мифологию, древности греческие и римские, собранная Эшенбургом, умпоженная Крамером и дополненная Н. Кошанским. СПб., т. I, 1816; т. II, 1817.

4 Ручная книга…, т. I, стр. 20, 21.

5 К. К. Герц. Историческое обозрение археологических исследований на Таманском полуострове. Собр. соч., вып. 2. СПб., 1898: Ю. Ю. Март и. 100-летие Керченского музея. Керчь, 1926.

6 Ф. Ф. Вигель. Записки, т. I. М., 1928, стр. 179.

7 К истории археологических исследований в Южной России (из переписки A. Н. Оленина). ЗООИД, т. XV, 1889, стр. 115.

8 И. А. Стемпковский. Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае. «Отечественные записки», № 81. СПб., 1827, стр. 43 и сл.

9 См. о нем А. Аптик. И. А. Стемпковский. ЗООИД, т. V, 1863. стр. 907—914.

10 О деятельности общества см. В. Н. Юргевич. Исторический очерк 50-летия Одесского общества истории и древностей. Одесса. 1889.

11 Цитирую русский вариант записки (Мысли относительно изыскания древностей…, стр. 42). Первоначально она появилась на французском языке (Note sur les recherches d’antiquités, qu’il y aurait à faire dans la Russie méridionale).

12 Досуги Крымского судьи или второе путешествие по Тавриде Павла Сумарокова, ч. I-II. СПб., 1803—1805.

13 И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 г. СПб., 1823.

14 И. А. Стемпковский. Радаис и Индар — скифский рассказ (отрывок из древней греческой рукописи.). «Одесский альманах на 1831 год». Одесса, 1831, стр. 194—219.

15 Досуги Крымского судьи …, стр. 243, 244

16 Анализ стиля книг П. И. Сумарокова см. Н. К. Гудзий. К истории русского сентиментализма. «Известия Таврической ученой комиссии», вып. 56. Симферополь, 1919, стр. 131 — 143.

17 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. VIII, 1937, изд. АН СССР, стр. 250.

18 А. Н. Карасев. Планы Ольвии XIX в. как источник для исторической топографии города. МИА, № 50, 1956, стр. 14—16.

19 Сб. «Мастера искусства об искусстве», т. II. М., 1936, стр. 219, 220.

20 П. Е. Щеголёв. Декабристы. М.— Л., 1926, стр. 36.

21 См. о нем Н. И. Стояновский. Очерк жизни А. И. Оленина. СПб., 1881.

22 Л. H. Майков. Батюшков, его жизнь и сочинения. СПб., 1896, стр. 39.

23 Основные труды А. Н. Оленина: Археологические труды А, Н. Оленина, т. I—II. СПб., 1881—1882; Письмо к графу А. И. Мусину-Пушкину о камне Тмутараканском. СПб., 1806; Рязанские русские древности. СПб., 1831; Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения словен от времен Траяна до нашествия татар. СПб., 1832.

24 Сборник материалов для истории Санкт-Петербургской Академии художеств, т. II. СПб., 1865, стр. 460.

25 Н. А. Белозерская. Федор Григорьевич Солнцев. PC, 1887, № 6, стр. 727.

26 Н. И. Веселовский. История императорского археологического общества за первые 50 лет его существования. СПб., 1900, стр. 269.

27 См. о нем А. Н. Пыпин. История русской этнографии, т. I. СПб., 1890, стр. 276—313.

28 А. В. Романович-Славатинский. Жизнь и деятельность Н. Д. Иваншпева. СПб., 1876, стр. 209.

29 ПСЗ (2 собр.), т. II, № 1613; т. XXIII, № 21992.

30 Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930, стр. 266.

31 М. Г. Xудяков. Дореволюционная русская археология на службе эксплоататорских классов. Л., 1933, стр. 61, 62.

32 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения т. XXIV, стр. 34.

33 А. Б. Ашик. Часы досуга с присовокуплением писем о керченских древностях. Одесса, 1850, стр. 117—119.

34 Там же, стр. 131, стр. V.

35 Записки H. Н. Мурзакевича. PC, 1888, № 9, стр. 586, 587. ‘

36 Н. И. Веселовский. Указ. соч., стр. 14.

37 С. А. Жебелев. Введение в археологию, ч. I. Пг., 1923, стр. 103.

38 В. В. Григорьев. Жизнь и труды П. С. Савельева. СПб., 1861, стр. 106.

39 Г. Филимонов. Археологические исследования по памятникам, вып. I. М., 1859, стр. 1, 2.

К содержанию книги А.А. Формозова «Очерки по истории русской археологии» | К следующей главе

В этот день:

- Дни рождения

- 1940 Родился Анатолий Степанович Скрипкин — археолог, доктор исторических наук, профессор. Специалист в области сарматской археологии.

arheologija.ru

Основные этапы развития российской археологии

К оглавлению книги Н. И. Петрова «Археология»Европейская мода XV-XVII вв. на коллекционирование древних предметов получила распространение в России под влиянием преобразований Петра I (Борзова 2002: 575-576). Судя по всему, первой коллекцией древностей, найденных в России, стало собрание золотых предметов, доставленных из Сибири голландскому дипломату Н.К. Витзену в 1714 г. В самой же России первое известное нам собрание подобного рода явилось представительским подарком супруге царя — в 1715 г русский промышленник А.Н. Демидов преподнес Екатерине Алексеевне по случаю рождения царевича Петра Петровича «богатые золотые бугровые сибирские вещи» (Руденко 1962:11). А в 1716-1717 гг. сибирский губернатор М.П. Гагарин, выполняя поручение государя «приискать старых вещей, которые сыскивают в землях древних поклаж», дважды отправлял из Тобольска в Санкт-Петербург древние золотые предметы (Завитухина 1977: 41-51). Собрания Демидова и Гагарина составили основу знаменитой «Сибирской коллекции» Петра I.

[adsense]

И Витзен, и Демидов, и Гагарин приобретали древние вещи, извлеченные из археологических памятников Сибири кладоискателями. Первые же научные раскопки археологических объектов были предприняты в России в самом начале XVIII в. В 1700-х гг (В.Т 1868: 102-103) лютеранский пастор В. Толле произвел подобные работы в окрестностях Старой Ладоги. Опись сделанных находок была опубликована в 1713 г. — при исследовании «старинных языческих могил или курганов» Толле обнаружил «разные древние сосуды, монеты и различные языческие вещи», в том числе «древние готские языческие сосуды, зола и погребальное орудие».

Поворотным пунктом в истории русской археологам считается указ Петра I от 13 февраля 1718 г. «О приносе родившихся уродов, также найденных необыкновенных вещей во всех городах к Губернаторам и Коммендантам, о даче за принос оных награждения и о штрафе за утайку». Еще одним начинанием Петра, напрямую связанным с формированием археологической науки в России, стала организация первой научной экспедиции в Сибирь, которую осуществил в 1719-1727 гг Д.Г. Мессершмидт. Несмотря на чрезвычайно обширный круг поставленных перед ним задач, изучению сибирских древностей Мессершмидт уделял особое внимание. Так в 1722 г. около Абаканского острога в Хакасии он предпринял первые в Сибири научные (а не кладоискательские) раскопки древней курганной насыпи (Вадецкая 1981: 11-13). В 1723 г, находясь в Иркутске, Мессершмидт обеспечил сохранность и осуществил фиксацию найденных на р. Индигирка костей мамонта (Новлянская 1970: 30-31, 65-66). Исследователь считается первооткрывателем хакасской письменности VII-ХIII вв. (Кызласов 1962:50).

Мессершмидт вернулся в Санкт-Петербург уже после смерти Петра I, в 1727 г К этому времени в азиатской части Империи уже два года работала первая Камчатская экспедиция В.И. Беринга. В 1725 г Петр следующим образом инструктировал ее участников: «1) Надлежит на Камчатке или в другом так месте сделать один или два бота с палубами. 2) На оных ботах возле земли, которая идет на Норд и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, что та земля часть Америки. 3) И для того искать, где оная соншась с Америкой… и, поставя на карту, приезжать сюды» (Гнучева 1940: 36). Таким образом, основная цель этих исследований лежала в области географии и картографии. Однако, завершившаяся в 1730 г первая Камчатская экспедиция послужила прологом к «Великой северной экспедиции» Беринга 1732—1743 гг, сыгравшей определяющую роль в развитии российской археологии.

Историко-географические исследования Сибири в рамках этой экспедиции осуществляли И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер. Материалы, выявленные в ходе предпринятых Миллером раскопок курганов, послужили основанием для многих существенных для исторической науки того времени заключений о древних обитателях сибирских земель (Миллер 1999: 513-516). Например, находки костей лошадей «есть доказательство особливого суеверия, наблюдаемого еще и ныне некоторыми восточными народами». «Богатые могилы доказывают знатность погребенных особ и богатство того народа». «При некоторых могилах в верхней стране реки Енисея» «вместо золотых и серебряных украшений и сосудов, кои находят в других могилах, здесь все состояло из красной меди, как то: медные ножи, кинжалы, стрелы и все то, к чему, впрочем, железо гораздо удобнее». Это наблюдение приводит Миллера к предположению, которое, по сути, предвосхищает систему трех веков в европейской науке XIX в.: «Итак, народ, похоронивший там своих покойников, может быть, еще не знал употребления железа. Следовательно, эти могилы гораздо старее прочих».

В 1740 г. Миллера сменил И.Э. Фишер. Особый интерес представляет инструкция, составленная Миллером для своего «сменщика» и содержащая детальные методические требования к сбору информации о сибирских древностях и к научным раскопкам курганов. Наиболее важная, стратегическая установка инструкции Миллера раскрывается в следующем его утверждении: «Главнейшая цель при исследовании древностей этого края должна, конечно, заключаться в том, чтобы они послужили к разъяснению древней истории обитателей его, чего и можно смело ожидать от различных древностей, встречающихся в Сибири». Таким образом, спустя тридцать лет после первых исследовательских раскопок Толле в Старой Ладоге русская археология делает первый принципиальный шаг — от собирания «старых куриезных вещей» к осознанию вещественных древностей как носителей исторической информации.

В 1774 г. завершилась русско-турецкая война (1768-1774). По условиям Куйчук-Кайнаджирского мирного договора, крымские, кубанские и другие группы татар становились независимыми от Османской империи, а во владение России переходила Керчь и некоторые другие населенные пункты в Северном Причерноморье. А в 1783 г. последний крымский хан отрекся от власти и весь Крым стал частью нашей страны.

Все эти события имели прямое отношение к развитию в России археологического изучения античных древностей. Ведь начиная с VII-VI вв. до н. э. территории Северного Причерноморья были объектом греческой колонизации. Без преувеличения можно сказать, что предпринятые в дальнейшем нашими учеными ХIХ-ХХ вв. раскопки Ольвии, Херсонеса, Пантикапея, Нимфея и многих других располагавшихся здесь античных городов стали достойным продолжением побед русского оружия конца XVIII в. Неслучайно, первыми исследователями классических древностей этого региона стали представители нашего офицерства. Уже в самом начале 1770-х гг, после ввода русского флота в Черное море «им предписывалось разыскивать всякие древности и описывать древние здания» (Бертье-Делагард 1893: 7). Однако, окончательное становление русской классической археологии происходит уже в XIX в.

В 1803 г в г Николаеве был основан первый в Северном Причерноморье музей древностей — Кабинет редкостей Черноморского депо карт. Дело в том, что Черноморскому флоту принадлежали земли в различных местах этого региона и при проведении тех или иных строительных и других земляных работ моряки постоянно сталкивались с находками вещественных древностей. В 1811 г П. Дюбрюкс начинает самостоятельные археологические работы на Керченском полуострове. Им раскапываются некрополь, остатки жилой застройки, оборонительные сооружения античного города Пантикапея (столицы Боспорского царства в V в. до н. э. — IV в. н.э.) и многие другие археологические памятники. Одним из последних открытий Дюбрюкса стал исследованный им близ Керчи курган скифского вождя IV в. до н. э., вошедший в науку под своим местным татарским названием «Куль-Оба» {рис. 5).

В 1823 г один из исследователей причерноморских древностей и будущий градоначальник Керчи И.А. Стемпковский подает новороссийскому генерал-губернатору записку «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае». Современные археологи справедливо характеризуют этот документ как «первую научно-исследовательскую программу русской науки о классических древностях юга России» (Тункина 2002: 139). И.А. Стемпковский (1827: 42-45, 49-52) особо отмечал необходимость обеспечения охраны археологических памятников и систематизации сведений о них. Достижению этой цели должно было способствовать учреждение соответствующей организации: «…Было б желательно, чтобы в Новороссийском крае составилось Общество, которое было руководимо, покровительствуемо и поощряемо Правительством, старалось бы изыскивать, описывать и объяснять все находимые предметы; спасать от совершенного разрушения остатки памятников древности, и предупреждать столь пагубное разсеяние вещей, в развалинах и гробницах находимых». Подобная организация — Одесское общество истории и древностей — была учреждена уже после смерти Стемпковского, в 1839 г.

Рис. 5. Золотая бляха в виде оленя из кургана Куль-Оба.

Становление древнерусской археологии неразрывно связано с именем митрополита Евгения (Болховитинова). В 1807 г. он одним из первых предпринял раскопки в окрестностях Новгорода. Позднее, в 1820-1830-х гг митрополит Евгений осуществил в Киеве исследования остатков Десятинной церкви (конец X в.), Золотых ворот (XI в.) и церкви св. Ирины (XI в.). Наряду с архиепископом Амвросием (Зертис-Каменский) и архимандритом Макарием (Миролюбов), митрополит Евгений считается одним из основателей русской церковной археологии — изучения вещественных древностей в контексте Священного Предания и церковной традиции источниковедческими методами общей археологии.

К числу первопроходцев в изучении славянских древностей несомненно следует отнести также А. Чарноцкого, более известного по своему псевдониму Зориан Доленга-Ходаковский. В 1820 г Ходаковский опубликовал «Проект ученого Путешествия по России для объяснения древней Славянской истории», представлявший собой едва ли не первую в славяноведении комплексную программу, объединявшую задачи и методы этнографии, исторической географии, геральдики, лингвистики, фольклористики и археологии. В 1820-1822 гг. Ходаковский предпринял путешествие по Северо-Западу России, осуществив раскопки нескольких монументальных курганов IX-X вв. и средневековых древнерусских могильников более позднего времени.

В 1840-1860-е гг. активно формируется организационная структура российской археологии. В 1846 г. было основано Санкт-Петербургское археолого-нумизматическое общество (с 1849 г — Императорское археологическое общество, с 1851 — Императорское Русское археологическое общество). В 1859 г. при Министерстве Императорского двора была учреждена Императорская Археологическая комиссия. «Высочайше утвержденное Положение об Императорской Археологической Комиссии» от 2 февраля 1859 г. формулировало ее цели

следующим образом: «1) розыскание предметов древности, преимущественно относящихся к отечественной истории и жизни народов, обитавших некогда на пространстве, занимаемом ныне Россиею; 2) собрание сведений о находящихся в Государстве как народных, так и других памятниках древности; 3) ученую оценку отрываемых древностей». В 1864 г. по инициативе А.С. Уварова было основано Императорское Московское археологическое общество. С 1869 до 1911 г. в различных городах Империи регулярно (раз в три года) проводились всероссийские археологические съезды.

Развитие русской археологии второй половины XIX в. проходило в русле так называемой «бытописательсюй парадигмы». Автор этого термина Г.С. Лебедев (1992: 89-90) так характеризует это направление исследовательской мысли: <русские „бытописатели“ полагали достаточной подробную, доскональную характеристику различных сторон материальной культуры, «древнего быта“, без детальной разработки пока что далеких для российской археологии проблем периодизации первобытности; не ,,эпохи“ (каменная, бронзовая, железная), а „племена и народы“ на пространстве, занимаемом Россией, мыслились главным объектом изучения».

Середина XIX в. была ознаменована в русской археологии раскопками древнерусских курганов во Владимирской губернии в 1851- 1854 гг. Эти исследования были предприняты А.С. Уваровым (1871: 633) при участии П.С. Савельева. За четыре года ими было изучено 7729 курганов. В археологической литературе долгие годы господствовало мнение о чрезвычайно низком уровне методики раскопок этих памятников. Так А.А. Спицын (1905: 90) полагал, что «грандиозные раскопки 1851-1854 гг… будут долго оплакиваться наукою и служить грозным предостережением для всех любителей массовых раскопок… Потеря этих курганов не вознаградима ничем». Однако, как убедительно показал В.А. Лапшин (1986: 77-78), полевые работы А.С. Уварова и П.С. Савельева полностью соответствовали методическим нормам того времени и, самое главное, их результаты (сохранившаяся полевая документация) безусловно могут быть полноценно использованы современными исследователями (Рябинин 1997: 166). Более того — раскопки 1851-1854 гг. стали образцом для изучения курганов и иных погребальных сооружений конца I — первой половины II тысячелетия н. э. на Ижорском плато под Санкт-Петербургом и в юго-восточном Приладожье.

А.С. Уваров одним из первых в русской археологии он обратил внимание на теоретические аспекты изучения вещественных древностей и попытался сформулировать определения некоторым терминам. Так, по Уварову (1878: 21-22), «археологическим памятником следует признать только тот остаток вещественный, только то письменное известие или устное сведение, которые поясняют нам культурное состояние древнего быта какого-либо народа в известную эпоху». При этом исследователь отмечал три «условия», «при помощи которых самый ничтожный остаток приобретает значение археологического памятника. Для этого необходимо знать: а) на каком месте найден был или сделан был этот памятник? б) при каких условиях найден был этот памятник? и в) к какому времени принадлежит этот памятник и какая степень его сохранности?» Саму же археологию Уваров в духе «бытописательской парадигмы» характеризовал как «науку, изучающую древний быт народов по всем памятникам, какого бы ни было рода, оставшимся от древней жизни каждого народа».

Во второй половине XIX в. в России начинаются исследования древностей каменного века и формируется первобытная археология. Начало этому было положено докладом биолога К.М. Бэра «О древнейших обитателях Европы», прочитанном на заседании Императорского Русского Географического общества в 1859 г К. Бэр (Бер 1863:1-2) познакомил русских ученых с разработками зарубежных коллег в области первобытной археологии: европейские «исследования и собрания, — сообщал он, — привели к заключению, что в Европе уже в очень давние

времена обитали люди и что в течение длинных периодов не только различные народы, но вероятно, целые группы народов следовали одни за другими с постепенно возраставшими вспомогательными средствами для жизни». «Человек сотворен нагим и беззащитным, — утверждал Бэр, — но с оконечностями, вполне развитыми для изготовления орудия зашиты, с мыслящим духом и даром слова, для того, чтобы он сам научился удовлетворять своим потребностям, чтобы он питал, согревал, защищал себя и вообще сделал бы себе жизнь приятною напряжением своих умственных способностей и трудами рук своих, т. е. возвыситься над состоянием животного».

Наибольший же вклад в развитие русской первобытной археологии XIX в. внесли биолог К.С. Мережковский, зоолог И.С. Поляков и геолог А.А. Иностранцев. К.С. Мережювский известен своими исследованиями палеолитических пещер в Крыму в 1879-1880 гг. Именно он впервые в России обнаружил здесь стоянку мустьерского периода (Волчий грот близ Симферополя). И.С. Поляков занимался поисками палеолитических памятников на Русской равнине; в 1879 г. им была открыта стоянка у д. Костенки в среднем Подонье — впоследствии здесь было открыто 24 памятника, относящихся к позднему палеолиту. В 1878-1882 гг. А.А. Иностранцев исследовал остатки неолитических поселений на берегах Ладожского озера, уделяя при этом особое внимание изучению природных условий той эпохи. «Счастливые находки флоры и фауны, — писал исследователь, — дают нам возможность, хотя бы и в общих чертах, восстановить климатические условия нашей местности, а геологические разрезы — восстановить условия географические, а все это вместе, должно дать нам возможность судить о влиянии климата и географии местности — на самого человека» (Иностранцев 1882:214).

Стоит обратить внимание на то, что первыми исследователями первобытной археологам были представители естественных наук. Изучение эпохи камня развивалось как бы «параллельно» изысканиям в области исторической археологии. «Тут отразилось и пренебрежение археологов-античников и медиевистов к самому отдаленному прошлому России, и некоторая ограниченность специалистов по палеолиту…» (Формозов 1986: 65). Сближение этих направлений исследований вещественных древностей стало возможным благодаря публикациям А.С. Уварова. «Неведение нашей первобытной археологии, — полагал он, — не может служить предлогом для исключения ее из общего объема всей русской археологии» (Уваров 1878:33).

[adsense]

Показателем же окончательного формирования изысканий в области каменного века как одного из направлений исследований нашей археологии можно считать начало чтения В.А. Городцовым в 1907 г. курса лекций «Первобытная археология» в Императорском Московском Археологическом Институте имени Императора Николая II. В одноименной публикации мы встречаем отчетливо выраженное эволюционистское понимание антропогенеза: «…Гипотеза о происхождении всех животных форм от одной простейшей формы, — утверждал тогда Городцов (1908: 34), — с каждым днем получает все большее и большее число подтверждений». Стоит отметить, что взаимоотношения первых поколений наших исследователей каменного века и Русской Православной Церкви чаще всего рассматриваются в рамках противопоставления «прогрессивных ученых» и «клерикалов» (см. например — Формозов 1986: 175-202). В связи с этим стоит обратить внимание читателей на то, что в православной литературе мы сможем обнаружить как однозначное отрицание эволюционной теории, так и стремление соотнести ее со сведениями Библии о сотворении мира. Так, например, по словам иеромонаха Серафима (Роуза), «здравое чувство простого православного христианина подсказывает отвернуться от ,,глубокой“ модной точки зрения, что человек произошел от обезьяны или любого другого низшего создания…» (иеромонах Серафим (Роуз) 1997: 93). С другой стороны, диакон А. Кураев (2006: 96, 107) предлагает «эволюционистское прочтение» первых страниц Ветхого завета: «у Православия, в отличие от язычества, демонизирующего материю, и от протестантизма, лишающего тварный мир права на сотворчество, нет основания для отрицания тезиса, согласно которому Творец создал материю способной к благому развитию».

1900-1917 гг. Г.С. Лебедев (1992: 395) называет «спицынско-городцовским» периодом, подчеркивая тем самым значительное влияние разработок этих исследователей на развитие русской археологии.

Среди многочисленных публикаций Спицына особое место занимает статья «Расселение древне-русских племен по археологическим данным» (Спицын 1899: 301-340), в которой он предпринял попытку выявления ареалов обитания славянских племенных группировок в Восточной Европе. «… Если бы удалось всему обширному материалу… дать надежную классификацию по времени и месту, — полагал исследователь, — то мы бы имели в нем превосходное пособие для самых разнообразных исследований по истории славянского племени». Впрочем, окончательные выводы изложены Спицыным противоречиво. С одной стороны, в древнерусских курганных древностях XI-XII вв. «намечается столько же археологических типов и районов, сколько летописец перечисляет древнерусских племен. Географическое положение этих районов соответствует указаниям летописи о местах расселения племен каждого в отдельности». С другой стороны, здесь же делается важная и верная оговорка: «культурное единство не есть единство племенное» — различия в культурных (этнографических) традициях необязательно должны соответствовать территориям расселения этнических коллективов. Но, в таком случае, где гарантия того, что выделенные «археологические районы» соответствуют местам расселения племен? В соответствии границ этих районов летописной этногеографии? Но насколько точны летописные границы расселения летописных же племен и реалии какого времени они отражают?

Книги Городцова «Первобытная археология» (1908) и «Бытовая археология» (1910) «оставались настольными книгами для нескольких поколений специалистов» (Лебедев 1992: 254). По Городцову (1908: 8), «предметом первобытной археологии является научное исследование всех древних памятников человеческой культуры до появления о них исторических известий, в форме писанных документов, а также легенд и преданий». А «бытовая археология» является частью исторической археологии «металлического периода» (наравне с нумизматикой, сфрагистикой и т. п.) — эпохи бронзы и железа; «ведению бытовой археологии подлежат памятники домашнего и общественного быта» (Городцов 1910:2-4).

В 1919 г на базе Российской государственной археологической комиссии в Петрограде была основана Российская Академия истории материальной культуры (с 1959 г. — Институт археологии Академии наук СССР). Академию возглавил Н.Я. Марр. В середине 1920-х гг начинается методологическая перестройка российской археологии — в науку приходит новое «поколение идейных энтузиастов» (Клейн 1993:18-20), стремившихся внедрить в дело изучения вещественных древностей марксистские установки (экономический базис как основа общественной идеологии и т. п.) и социологические схемы.

В 1920-1930-х гг. в советской истории материальной культуры господствовала «яфетическая теория» Марра («яфетидология», «новое учение о языке», «теория стадиальности»), отказавшегося от достижений «буржуазного» сравнительно-исторического языкознания и утверждавшего, что индоевропейская языковая семья (как и другие подобные семьи) не связана первоначальным генетическим единством, а сложилась вторично, в результате смешивания исходных языков, возникших независимо друг от друга.

Марр настаивал на тесной взаимосвязи «яфетической теории» и истории материальной культуры — ведь, согласно его теории, при изменении экономического базиса язык подвергается революционному взрыву и становится качественно иным. Поэтому «у яфетического учения о языке, общего учения, есть органическая увязка с историею материальной культуры, следовательно, с хозяйством и экономикой; есть такая же увязка с историею общественных форм, следовательно, с социологиею и в широком и тесном смысле слова; само собою ясно, что при такой органической увязке с историею материальной культуры и с историею общественных форм без нее в своих научных изысканиях не может обойтись ни один археолог, ни один этнолог, ни один историк искусства, ни один словесник, литературовед…» (Марр 1936: 23). В результате подобной установки, «исходя из „яфетического учения“ академика Марра о революционных трансформациях языка, ведущие теоретики „теории стадиальности“ в археологии стали трактовать даже явные случаи смены народов как стадиальные трансформации одного и того же населения» (Клейн 1993: 21). Так, например, Е.Ю. Кричевский (1933: 158, 202) в статье, посвященной критике позиции Коссинны по проблеме происхождения индоевропейцев, отмечал: «.. .Даже те буржуазные ученые, которым стала ясной вся необоснованность „азиатской теории“ прародины индоевропейцев, не смогли или не захотели подвергнуть критике ее методологические основы. Они сумели только одним миграциям противопоставить другие миграции, одной прародине — другие прародины». Между тем, по мнению Кричевского, в соответствующих археологических материалах «комплексы вещественных памятников… слагаются в процессе автохтонного развития общества на той же территории». (Впоследствии концепция Н.Я. Марра была отвергнута И.В.Сталиным, опубликовавшим в 1950 г. работу «Марксизм и вопросы языкознания».)

А.В. Арциховский (1929: 137-138) утверждал, что «методом восхождения от производительных сил к производственным отношениям можно восстанавливать общественно-экономические формации по памятникам материальной культуры». Ведь «зависимость производственных отношений от производительных сил (которые

реконструируются археологами по находкам орудий труда, остатков производственных объектов и т. п. — Н.П.) установлена марксизмом» и, таким образом, «даже для идеологии мы можем прямыми указаниями проверить данные восхождения от базиса (то есть, от экономики — Н.П.)».

К использованию в археологии «единого метода исторического и диалектического материализма» призывал Равдоникас (1930: 5, 21, 62). В истории материальной культуры, подчеркивал он, «вопреки старой археологии, изучается не вещь, не стиль, не форма предмета, а общественная формация в ее особенном существовании, с которой данный вещевой комплекс связан». Типологический же метод «сам по себе клонит к голому вещеведению фетишисткого типа».

«Стремясь обеспечить использование археологических материалов марксистской историей и тем самым поставить их изучение на службу обществу, — отмечает Клейн (1993: 20), — молодые энтузиасты обрушились на своих дореволюционых предшественников и их учеников с резкой, отчасти справедливой, но перехватывающей через край нигилистической критикой…» Показательна в этом отношении монография 1933 г. с красноречивым названием

«Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов» (Худяков 1933).

Развитие советской археологии во второй половине XX в. тесно связано с именем Б.А. Рыбакова, возглавлявшего Институт археологии Академии наук СССР в 1956-1987 гг. и определявшего историзм археологии «не только прагматическим изучением древностей разных эпох, но и решением важнейших исторических проблем: история хозяйства, история социального развития, история религии и искусства, этногенез и миграции древних племен, проблема возникновения государства…» (Рыбаков 1978: 5). При этом Б.А. Рыбаков (1979: 341) подчеркивал «статус советской археологии как самостоятельной конкретно-исторической науки…» Официальная теоретико-методологическая основа отечественной археологии в тот период полностью соответствовала крылатой фразе Арциховского (1940: 3), сказанной еще в 1940 г: «…Археологая есть история, вооруженная лопатой». Такое понимание археологической науки способствовало распространению в исследовательской среде склонности к сугубо практической деятельности (эмпиризму) и конечно же никак не стимулировало разработку теоретических проблем.

К оглавлению книги Н. И. Петрова «Археология»В этот день:

- Дни рождения

- 1940 Родился Анатолий Степанович Скрипкин — археолог, доктор исторических наук, профессор. Специалист в области сарматской археологии.

arheologija.ru

Зориан Ходаковский и Вадим Пассек. Начало изучения русских древностей. Формулировка задач археологии. План археологических работ в России

К содержанию книги А.А. Формозова «Очерки по истории русской археологии» | К следующей главе

Хотя сложение славяно-русской археологии проходило под сильным влиянием реакционных установок николаевской эпохи, было бы неверным ставить в связь самое возникновение интереса к русским древностям с тем пониманием «народности», которое вводилось в жизнь России в 1830—1840-х годах. Интерес к археологии русского средневековья появился раньше и связан с патриотическим подъемом, охватившим Россию после Отечественной войны. Немало произведений литературы и декабристской публицистики вызвано этим подъемом, и в них мы ясно видим, что огромный интерес к русской истории в 1810—1820-е годы отнюдь не носил реакционного характера (вспомним, хотя бы, «Думы» Рылеева).

[adsense]

В области археологии мы также можем указать на пионеров изучения русских древностей, которые вовсе не пользовались поддержкой правительства, как позднее Сахаров или Войцехович, а работали с большим бескорыстием, воодушевленные чувством патриотизма, а не казенными идеями «народности». Такой фигурой является в первую очередь З. Ходаковский (Адам Чарноцкий, 1784—1825). Его работы интересны для нас и потому, что в них едва ли не впервые в русской литературе археологические памятники рассматриваются как полноправные исторические источники.

Мы уже гововили о том, что XVIII век оставил нам много археологических наблюдений. Однако все эти наблюденпя носили регистрационный характер. Отмечались курганы, городища, отдельные находки, но в чем научная ценность этих памятников — оставалось неясным даже для ученых. В археологических памятниках обычно видели лишь «раритет», явление, заслуживающее упоминания, но стоящее вне связи с какими-либо науками.

В изданиях начала XIX в. археологические сведения тоже попадаются нередко. Очень важно при этом, что наряду с находками в Сибири и в Причерноморье, отмечаются и находки в центре Европейской России. То это каменные орудия, найденные на Донетчине [1], то клад римских монет в Ахтырском уезде [2]. Помимо простой регистрации находок, мы встречаемся иногда и с ценными наблюдениями, сохранившими свою силу до сего дня. Так, еще в 1827 г. Василием Назаровичем Каразиным (1773—1842) было установлено, что римские монеты, встречающиеся на Украине, относятся по преимуществу к I, II и III вв. н. э. [3], что принято и современной наукой [4]. Так, уже при первой публикации Галичского клада в 1837 г. было отмечено сходство галичских идолов с шаманскими изображениями из Сибири [5], и сейчас занимающее исследователей [6].

Однако все эти наблюдения оставались разрозненными, не связанными с историческими разысканиями; не было ясно, в системе каких наук может занять место исследование всех этих регистрируемых учеными археологических находок. Заслуга Ходаковского прежде всего и состоит в том, что он дал четкую формулировку роли древностей как исторического источника.

Человек с загадочной биографией, увлеченный сбором сведений о никому до этого неинтересных городищах, Ходаковский казался многим сторонним наблюдателям смешным чудаком, полусумасшедшим маньяком. Так рисует его в своих мемуарах Ксенофонт Полевой [7]. Другие современники, в том числе такие как П. Шафарик, М. П. Погодин, И. Лелевель, относились к Ходаковскому с большим уважением, считали возможным говорить о целой «исторической системе Ходаковского» [8], противопоставляли его имя имени Карамзина. Это объясняется тем, что в немногих сочинениях Ходаковского мы можем проследить определенную стройную систему взглядов, совершенно новую для того времени. Вкратце ее можно изложить так: древнейшее прошлое славян почти совсем неизвестно; основным источником сведений о нем служат летописи эпохи христианства, когда дохристианское прошлое умышленно изображалось более грубым и примитивным, чем это было в действительности. Необходимо изучить богатую раннюю историю славянства, опираясь не только на летописи и свидетельства иноземцев, также искаженно изображавших славян. Круг исторических источников должен быть расширен за счет изучения вещественных памятников, фольклора, топонимики и других материалов.