Какие предметы сейчас изучают на факультете журналистики?

Специальность (030601) -“Журналистика”.Срок обучения – 5 лет 3 месяца

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин

1. Философия

2. Культурология

3. Отечественная история

4. Правоведение

5. Социология

6. Политология

7. Психология

8. Экономика

9. Иностранный язык

10. История философии

11. Эстетика

12. Основы религиоведения

Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом (факультетом)

1. Мифология

2. Античная литература

3. Мировая история искусств

Цикл общих математических и естественно-научных дисциплин

1. Математика

2. Информатика

3. Компьютерные технологии

4. Концепции современного естествознания

5. Экология

Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом (факультетом)

1. Работа в Интернет

Цикл общепрофессиональных дисциплин

1. Логика

2. Основы теории литературы

3. История отечественной литературы

4. История зарубежной литературы

5. История отечественной журналистики

6. История зарубежной журналистики

7. Современный русский (и родной) язык

8. Стилистика и литературное редактирование

9. Основы журналистики

10. Работа журналиста в газете

11. Основы радиовещания

12. Основы тележурналистики

13. Фотожурналистика

14. Техника и технология СМИ

15. Фототехника

16. Техника радиовещания и телевидения

17. Правовые основы журналистики

18. Профессиональная этика журналиста

19. Социология журналистики

20. Психология журналистики

21. Экономика и менеджмент СМИ

22. Основы рекламы и паблик рилейшнз

23. Основы технологии массовых информ. процессов

24. Введение в теорию массовых информ. процессов

25. Теория массовой коммуникации

Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом (факультетом)

1. Современные медиа-холдинги

2. Кибержурналистика

Дисциплины специализации

1. Актуальные проблемы СМИ

2. Основы риторики

3. Организация информационного производства

Дисциплины и курсы по выбору студента

1. PR в политике

2. Журналистика в системе межкультурной лингвокоммуникации

otvet.mail.ru

Как и чему учат на первом курсе журфака: 16 расписаний вузов страны

«Да чему там можно научиться на твоём журфаке»? Эту фразу слышал любой выпускник, работающий в СМИ. Образование в сфере журналистики критикуют со всех сторон. Издание «Планёрка» в попытке выяснить, чему учат журналистов, провела исследование и изучила расписания журфаков разных университетов по всей стране.

Специальная рассылка

Для тех, кому до школы остался год. Как подготовить ребёнка и себя к походу в первый класс

Любая образовательная программа содержит фундаментальные предметы. Студентов всегда будут учить общегуманитарным дисциплинам, вроде философии и истории. На журфаках к таким базовым элементам добавляется много литературы, русского языка, а также история и теория журналистики. Здесь все журфаки схожи, хотя есть и любопытные эксперименты. Но самое интересное начинается в том блоке, где государство не задало строгих стандартов, а позволило вузам самостоятельно определять, как и чему учить будущих журналистов. Это, пожалуй, самые важные для работника СМИ практические дисциплины и дополнительные гуманитарные предметы. И вот тут — широка страна моя родная.

Одни факультеты строго следуют плану. Другие вспоминают, что на дворе уже XXI век и деление на «печатников» и «телевизионщиков» — глупая затея. Третьи пытаются вклинить в расписание национальные особенности своей республики. Четвёртые — колеблются вместе с линией партии и уже учат журналистов патриотизму.

Полные версии огромных расписаний мы не смотрим. На каждом факультете (отделении) журналистики «Планёрка» попыталась найти что-то особенное или зафиксировать факт отсутствия особенностей. Для удобства во всех случаях взят первый курс. Ну а чтобы никто не обиделся, города мы расположили в алфавитном порядке.

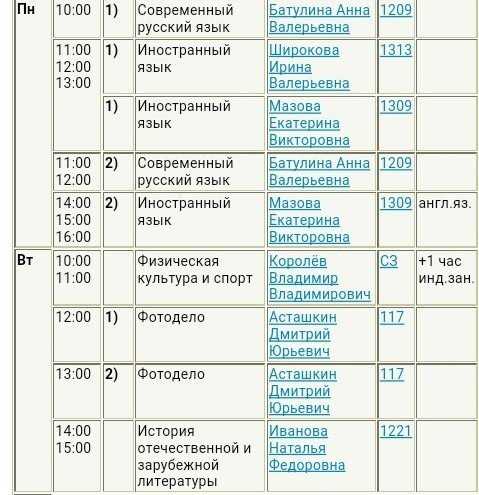

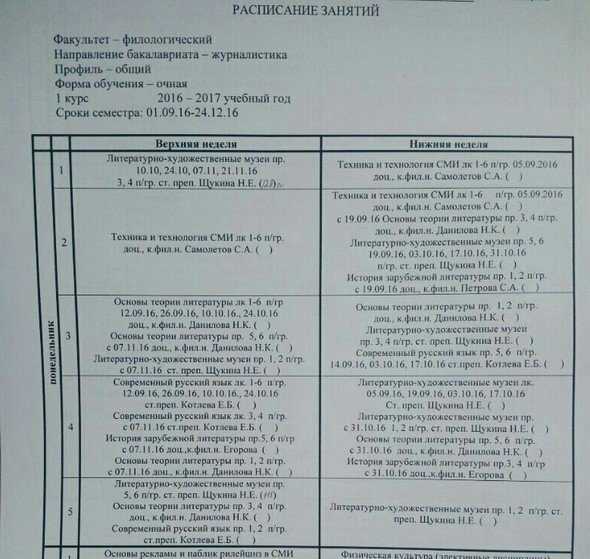

1. Великий Новгород. НовГУ

Особенность. Единый предмет «История отечественной и зарубежной литературы». Почти всегда на журфаках это разные предметы. Каждая из литератур тянется несколько лет, и студенты упорно раз в полгода сдают по два отдельных экзамена. Первокурсники из других городов могут только позавидовать лёгкой жизни коллег из Великого Новгорода. Ещё заметно довольно своеобразное название предмета «Физическая культура и спорт». Интересно, чем отличаются эти понятия, если речь идёт о студентах.

Любопытный предмет. Фотодело.

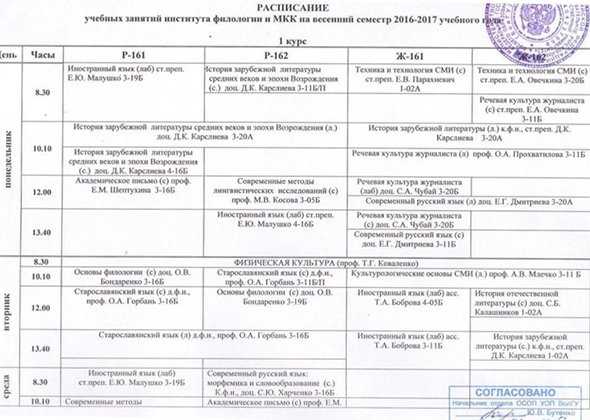

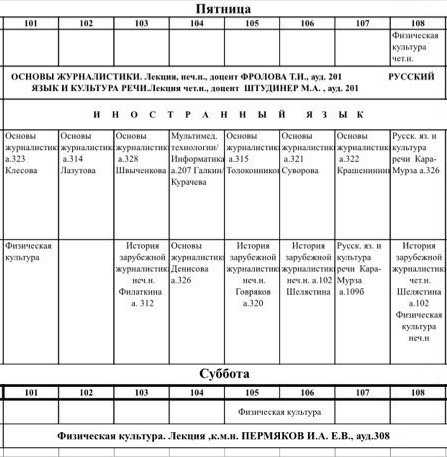

2. Волгоград. ВолГУ

Особенность. Единое расписание для журналистов и филологов. Впрочем, единство начинается и заканчивается физической культурой. В остальном журналистов учат по своему плану (правая часть расписания). По сравнению с предыдущим городом, отчётливо видно разделение литератур. Это классический вариант.

Любопытный предмет. Культурологические основы СМИ.

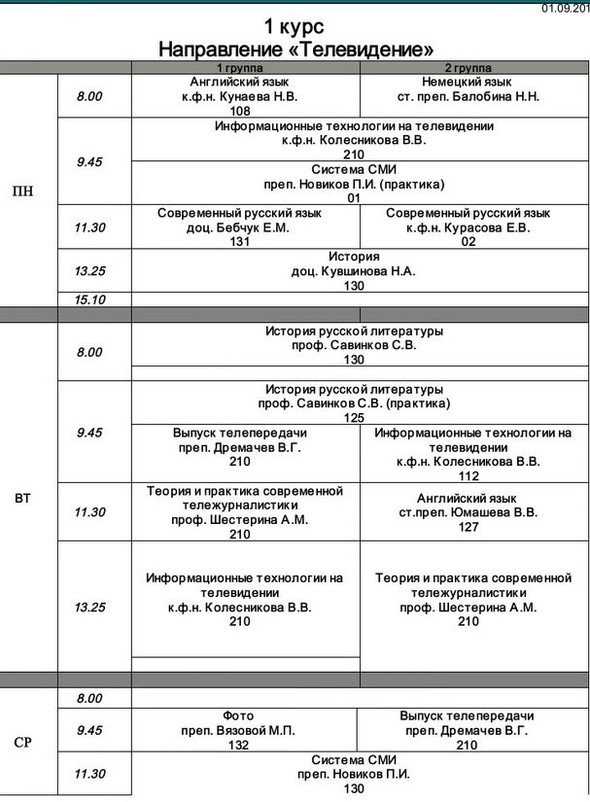

3. Воронеж. ВГУ

Особенность. У первокурсников-телевизионщиков Воронежа очень много предметов по своему непосредственному профилю. Если верить названиям, то уже в первый год обучения есть приличное количество практических занятий.

Любопытный предмет. Фото. Самое короткое название предмета из всей подборки. Кстати, очень во многих вузах считается, что фото/видео/технические способности — не то, чему нужно учить журналистов. Только тексты, и всё. Такие выпускники будут проигрывать на рынке труда воронежским специалистам.

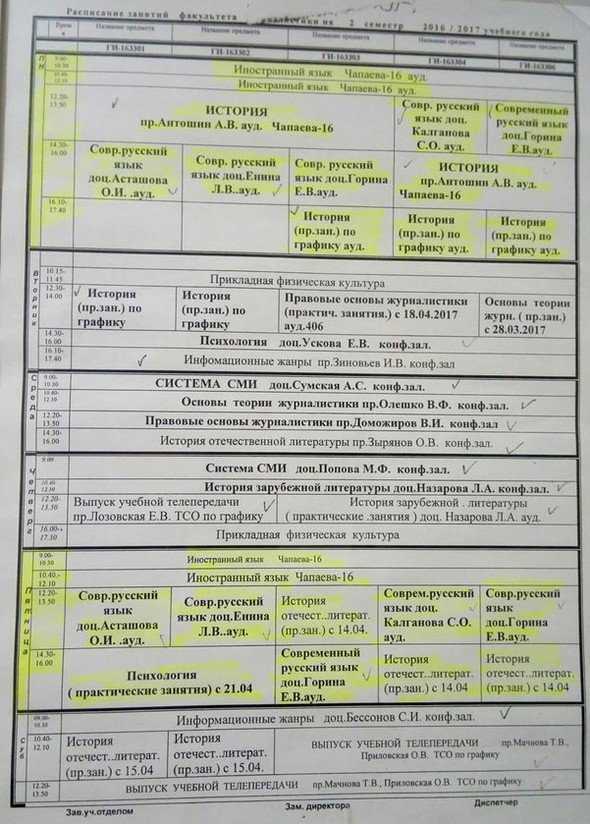

4. Екатеринбург. УрФУ

Особенность. Нарочитая академичность. Все предметы — из обязательной программы. От себя — ничего. Формулировки строгие и без лишних слов. Физическая культура — и то прикладная (как будто бывает какая-то другая). Плюс такой системы — отсутствие высосанных из пальца дисциплин. Минус в том, что шаблонный подход всегда ограничивает творческую составляющую. Характерный пример: за всю неделю первокурсники УрФУ имеют в расписании лишь один профильный практический предмет — выпуск учебной телепередачи. Зато очень много теоретических поточных лекций.

Любопытный предмет. Нет (по крайней мере на первом курсе).

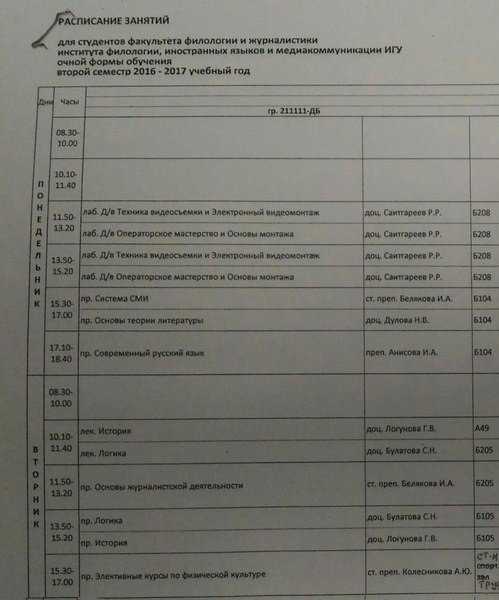

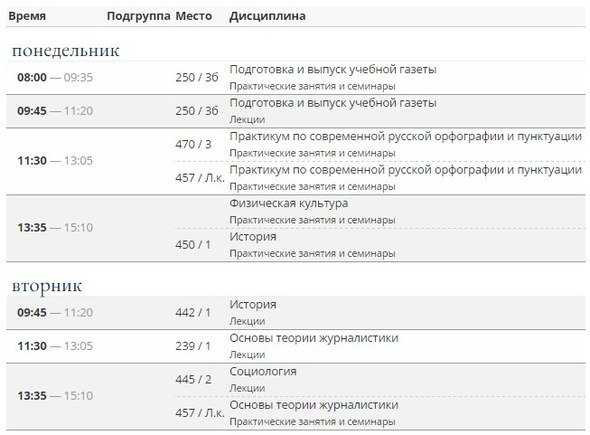

5. Иркутск. ИГУ

Особенности. Разумное сочетание теории и практики. Общих лекций меньше, а на группы дробят даже практические занятия по общегуманитарным предметам, вроде логики. В физической культуре появляется слово «элективный». Такой вариант встретится нам и во многих других городах.

Интересные предметы. «Техника видеосъёмки и электронный видеомонтаж». «Операторское мастерство и основы монтажа». Мы долго думали, чем отличаются два этих предмета, но не смогли понять тайный замысел иркутских преподавателей.

6. Казань. КФУ

Особенности. Татарстан не был бы собой без своей самобытности. Если все классические предметы называются по-обычному сухо, серо и безэмоционально, то «своя» дисциплина обладает потрясающей формулировкой: «Средства массовой информации Республики Татарстан: мастерство журналиста». Учебник по такому предмету должен быть написан в стихах.

Любопытный предмет. Логические основы организации текста. Интересно именно самостоятельное существование этого предмета, да ещё и в виде нескольких пар в неделю. Хотя в расписании помимо него есть и «современный русский язык», и «русский язык и культура речи».

7. Москва. МГУ

Особенность. По академичности расписание МГУ похоже на УрФУ (ну или УрФУ на МГУ). Это логично для главного вуза страны. Названия чёткие, лишних выдумок нет. Но огромное количество групп на журфаке МГУ не мешает разводить их по разным аудиториям для более точечного образования (лекций по общефундаментальным предметам не так много, как в некоторых других вузах). Физическая культура называется просто физической культурой. Но вот слово «лекция» применительно к этому предмету вызывает вопросы о её нужности и интересности для первокурсников.

Любопытный предмет. Разве что «мультимедийные технологии». Если это нечто большее, чем информатика, то хорошо.

8. Москва. МПГУ

Особенность. В Московском педагогическом государственном университете над названиями долго не думали и просто обозначили: «теория журналистики» и «практическая журналистика». Самое забавное, что у теории журналистики бывают практические занятия (в расписании в скобках — пз). Другой практики тоже хватает.

Любопытный предмет. Основы видеомонтажа.

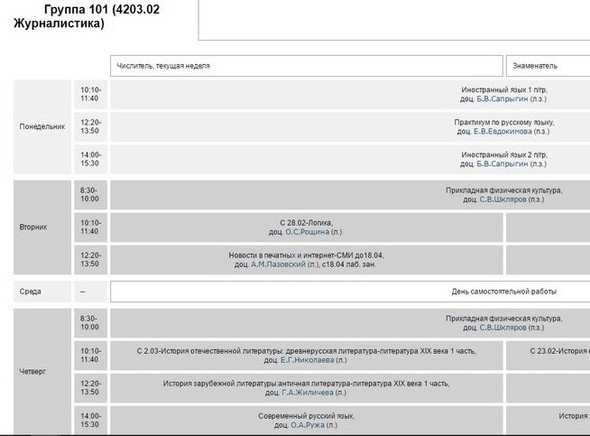

9. Новосибирск. НГПУ

Особенности. Среда — день самостоятельной работы. Мы примерно представляем себе, как будут самостоятельно познавать мир первокурсники в большом городе-миллионнике. В остальном всё ровно. Но профильной практики можно и побольше.

Любопытный предмет. Новости в печатных и интернет-СМИ. Наконец-то появилось слово «интернет».

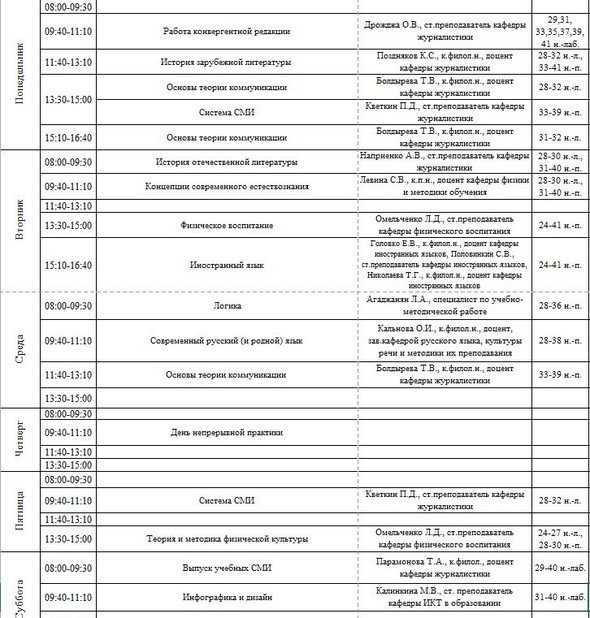

10. Самара. СГСПУ

Особенность. Золотой серединой нашей подборки можно считать Самарский государственный социально-педагогический университет. Как минимум с точки зрения названий предметов вуз даёт студентам и классическое образование и навыки, без которых нельзя обойтись в XXI веке. Из туманно-забавного — «Теория и методика физической культуры» плюс «День непрерывной практики».

Любопытные предметы. Инфографика и дизайн. Работа конвергентной редакции (ура, мы увидели слово конвергентный!).

11. Санкт-Петербург. ЛГУ

Особенность. Культурная столица требует от студентов-журналистов повышенной любви к литературе и музеям. Сказывается, конечно, что в ЛГУ журналистов учат на филологическом факультете.

Любопытный предмет. Литературно-художественные музеи (несколько пар в неделю).

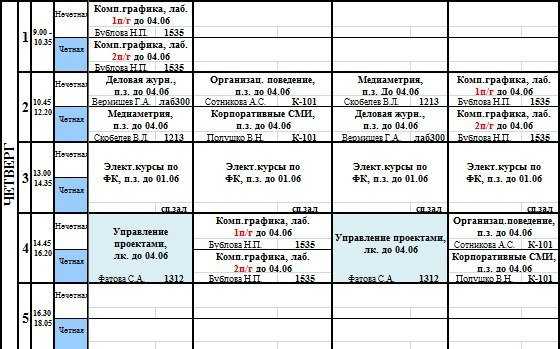

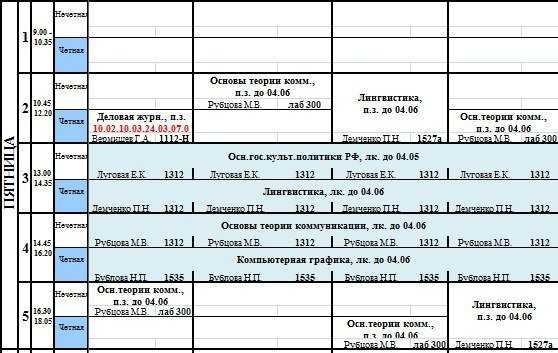

12. Санкт-Петербург. СПбГИКиТ

Особенность. В другом питерском вузе (теперь уже для киношников и телевизионщиков) практики куда больше. Влияние фактора кино обязывает вводить в программу предметы, вроде компьютерной графики. Ещё есть интересные современные дисциплины, как, например, «Медиаметрия», «Корпоративные СМИ», «Деловая журналистика» и «Управление проектами». Неплохой набор.

Любопытный предмет. Основы государственной культурной политики РФ. Подозрительное название, но ради вышеперечисленного можно и потерпеть.

13. Саратов. СГУ

Особенность. Перекосов в ту или иную сторону в Саратове нет. На этом фоне заметны предметы-фишки, которые не встретишь в других городах.

Любопытный предмет. Основы звукозаписи. И не просто так, а с разделением на теорию и практику.

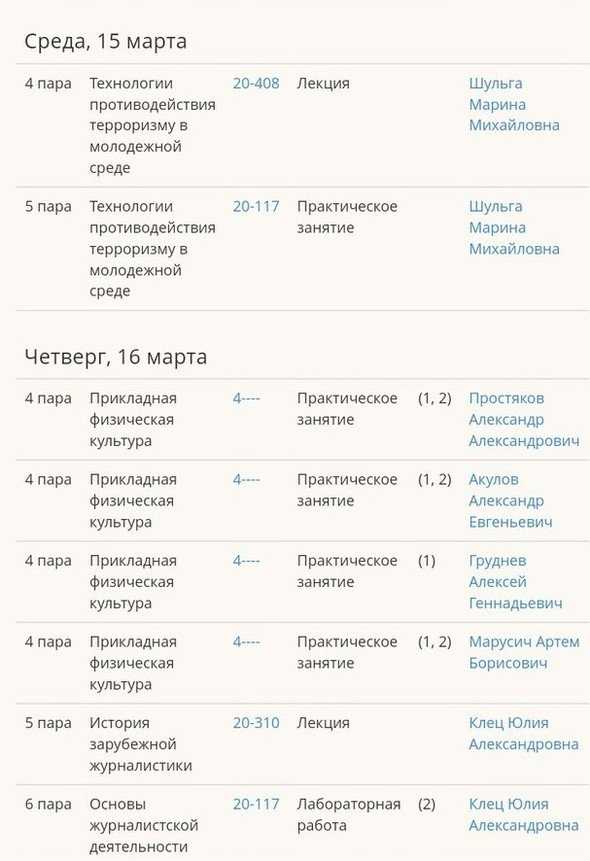

14. Ставрополь. СКФУ

Особенность и любопытный предмет в одном пункте. Технологии противодействия терроризму в молодёжной среде. Слава богу. Думали, не дождёмся. Тут тебе и лекции, и практические занятия. Что можно делать на практическом занятии по такому предмету — загадка. Впрочем, мы говорим о северокавказском регионе. Будем верить, что составители программ действительно имели благие намерения, а не просто отчитывались перед кем-то наверху для галочки.

15. Челябинск. ЮУрГУ

Особенность. Скромно и со вкусом. Челябинские студенты где-то рядом с екатеринбургскими (речь не о географии) и московскими (МГУ). Академичность, названия предметов без выпендрёжа, теория и практика чётко разделены.

Любопытный предмет. Как и в других шаблонных вариантах, интересного на первом курсе пока нет. Только классика и никакого хардкора.

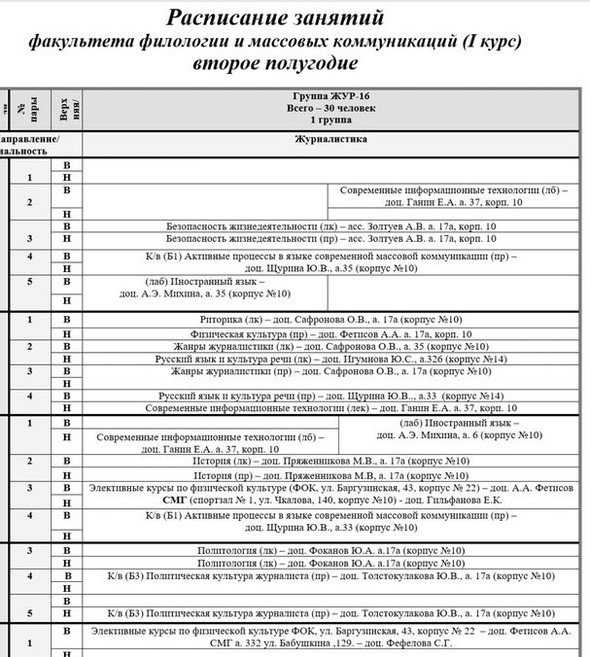

16. Чита. ЗабГУ

Особенность. Мы уже хотели было причислить Читу к шаблонным вариантам, но потом дочитали расписание до конца и порадовались. Политическая культура журналиста (несколько пар в неделю) — это круто. Да ещё и практические занятия. Есть мысль, что учебник по этому предмету должен состоять только из одной страницы, если не из одной фразы. Удачной сессии читинским студентам!

Любопытный предмет. Активные процессы в языке современной массовой коммуникации.

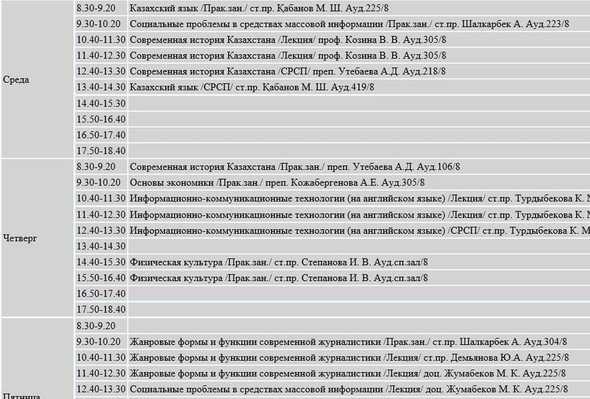

И как бонус — расписание журфака в русскоязычной группе одного из вузов Казахстана.

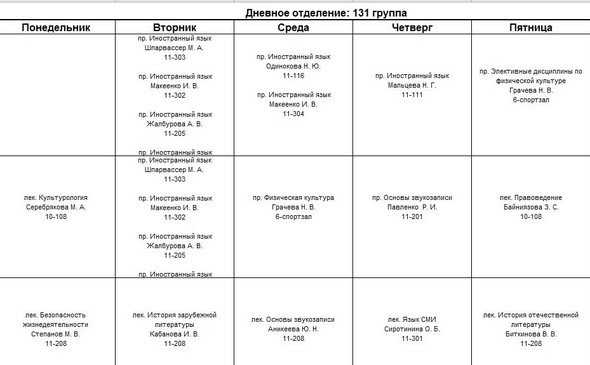

Караганда. КарГУ

Читайте оригинальный текст на сайте «Планёрки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как проходят вступительные испытания на журфак

10 самых недоступных вузов России

Всё, что нужно знать для поступления в зарубежный вуз

mel.fm

Журналистика: мифы и реальность

Журналистика: мифы и реальность

Мало на земле профессий, которые со стороны кажутся столь же романтичными и авантюрными, увлекательными и полными высокого творчества. Про представителей этого ремесла снимают кино и пишут приключенческие романы. Но разоблачать мифы о журналистике начали тоже давным-давно – и Мопассан, и Чапек, и, наконец, пресловутая “Вторая древнейшая профессия”. И все же обаяние легенды оказывается сильнее…

Миф №1: Общительность и обаяние – главный залог успеха

Безусловно, некоторые воспитанные в раннем детстве качества журналисту необходимы, но вовсе не быстрота реакции и наглость, как принято считать. Очень важно обладать бесконечным любопытством и получать удовольствие от узнавания нового. А, кроме этого, должна присутствовать почти физическая потребность рассказывать это новое окружающим. Такой человек не может успокоиться до тех пор, пока не превратил увиденное или услышанное в связный рассказ. Вот это свойство привить невозможно, оно либо уже сформировалось, либо нет.

Что же касается общительности, то здесь все не так просто. Понятно, что приходится разговаривать, задавать вопросы, не всегда приятные, и вообще, несколько навязывать свое общество. Но неверно думать, что журналисты не испытывают известного смущения, общаясь с незнакомыми людьми. Однако желание получить информацию оказывается сильнее.

Известно много великолепных профессионалов, которые выглядят и ведут себя как абсолютные интроверты. Некоторые застенчивы, другие молчаливы и чудаковаты. Но, обладая искренним и неослабевающем интересом к окружающему миру, умеют расположить к себе людей, а поэтому получают ровно столько информации, сколько им нужно.

Наглость и бесцеремонность, вопреки распространенному мнению, порой даже вредны журналисту. Они свидетельствуют о недостатке твердости характера и упорства. А упорство, целеустремленность – одно из наиболее важных качеств в этой профессии.

Миф №2: Если ребенок хорошо пишет сочинения в школе, значит, у него есть склонности к журналистике

Безусловно, умение писать тексты приближает к профессии. Даже на телевидении и радио вначале существует печатный текст, а потом уже картинка или звук. Но сказать, что журналистика – это удел гуманитариев, людей, склонных к образному мышлению, будет неправильно. Сегодня журналистика становится все более аналитичной и жесткой. Публицистика “толстых журналов” постепенно вытесняется бесстрастной аналитикой и сухим репортажем – и это общемировой процесс. Посему наиболее востребованы и успешны те, кто умеет логически мыслить, отделять главное от второстепенного, структурировать информацию и т.п.

Опытные журналисты признаются, что в нестандартной ситуации они будто наблюдают со стороны за происходящим, и рефлекторно придумывают слова и фразы, складывая их в печатный текст. Телевизионщики – соответственно, в картинку на экране… Вот этот “описательный” тип реакции на окружающее делает просто любопытного человека журналистом.

Миф №3: Сначала нужно выучиться, а затем – работать

Оценить свои склонности и возможности в журналистике можно лишь практическим путем. И чем раньше случится первый опыт, тем лучше.

Школы юнкоров существуют и сегодня. Они работают при крупных газетах и журналах, при университетах и Дворцах юношеского творчества. Учеба в подобной школе хороша тем, что позволяет получать навыки и одновременно публиковаться – газеты с удовольствием отдают на откуп юнкорам небольшие новостные заметки, особенно на школьные темы. Это надежный тест профпригодность.

Если к окончанию школы у абитуриента факультета журналистики за плечами пара десятков публикаций и еще столько же “в столе” – тогда можно о чем-то говорить.

Кстати, при поступлении наличие минимум пяти публикаций обязательно. К тому же необходима рекомендация творческого коллектива редакции или издательства. И куда лучше, если характеристику выдадут не потому, что в редакции работают добрые знакомые родителей.

Можно пойти и более прямым путем: позвонить или прийти в редакцию газеты или радио и предложить себя в качестве внештатного корреспондента, согласного бесплатно делать простую работу. Это может быть подбор справочной информации, помощь в сборе материалов для редактора и т.д. Как правило, в редакции всегда не хватает людей именно для рутинной работы. Но, очутившись внутри редакционной жизни, можно наблюдать за работой журналистов, изучать принципы построения номера и методы сбора информации. Вероятность того, что в какой-то момент поднаторевшему новичку предложат корреспондентскую ставку, достаточно велика. Нужно лишь обладать выносливостью, упорством и готовностью учиться.

Миф №4: Учеба на факультете журналистики – это веселая компания плюс ненавязчивое обучение правильной улыбке перед камерой

Дилетанты широкого профиля – так иногда называют своих студентов преподаватели факультетов журналистики. И действительно, чему только не приходится учиться будущим золотым (и прочим) перьям России. В отличие от большинства западных стран, где журналиста компактно (месяца за три) обучают исключительно профессии, наши программы полны нужными, сомнительными и совершенно точно ненужными дисциплинами. Если, конечно, речь идет о серьезных учебных заведениях, а не частных ускоренных курсах.

Во-первых, курс современного русского языка (к сожалению, не всеми осваиваемый). Если добавить сюда стилистику и редактирование, то можно сказать, этим журналист занимается все пять лет. Диктанты, контрольные, рефераты – неизменная и весьма муторная составляющая “беззаботной” студенческой жизни.

Во-вторых, вся художественная литература – от античной до современной западной, от частушек до Пелевина с Сорокиным. Понятно, что студентам приходится читать горы книг, не только увлекательных, но и невыносимо нудных. Потому экзамены по литературе – это серьезное испытание на верность профессии.

А еще история отечественной и зарубежной журналистики, издательские технологии, иностранный язык, социология, право, политология, рекламное дело.

Кроме того, в программе есть множество предметов, напрямую не связанных с профессией, но добавляющих эрудиции и развивающих гибкость ума, – философия, психология, религоведение, логика, экономика.

Понятно, что с каждым годом все больше внимания уделяется технической стороне работы журналиста. Если раньше все ограничивалось курсом по фотоделу и парой-тройкой практических занятий в учебной телестудии, то современные студенты серьезно осваивают электронные СМИ, компьютерный дизайн и верстку, информатику и математику …

Миф №5: Факультет журналистики может научить профессии

Один из самых загадочных предметов, изучаемых студентами журфака, называется журналистским мастерством. Или основами журналистики. Или основами творческой деятельности журналиста. Полное имя зависит от фантазии руководства института.

Обучение этому предмету состоит из пространных лекций и разбора студенческих работ. Хорошо, если лекции читают приглашенные “звезды” – практики, которые ежедневно и ежечасно сталкиваются с “основами творческой деятельности”. (Хотя мало кто из них может внятно объяснить технологию собственного труда, подразумевающую личные связи, интуицию и харизму). Хуже, когда мастерству учат педагоги, давно отошедшие от практической работы.

Несмотря на безусловную и неоспоримую ценность общегуманитарного образования, которое дает хороший институт, творчески журналиста формирует практика.

Миф №6: Работа журналиста – это сплошные детективные расследования, интервью со звездами и пресс-конференции с фуршетами

На самом деле придется, по крайней мере, первое время, писать информационные заметки, длиной в пять-десять строк, составлять простенькие сообщения, собирать сведения для обзоров. Черновая работа, из которой состоит на три четверти деятельность опытного журналиста, у новичка занимает все время.

Прежде чем будет опубликовано самое обычное интервью, например, с рядовым чиновником, нужно сделать следующее: – понять, с кем нужно поговорить и о чем, – найти необходимый телефон, звоня в разные отделы и подразделения ведомства, – провести долгие и нудные переговоры с секретарем, пытаясь вежливо реагировать на глупые вопросы, – в нужное время приехать и попытаться вытянуть из чиновника хоть что-то, отличающееся от официальных документов, – расшифровать пленку (то есть напечатать все, что на ней записано), – из полученного невнятного бреда соорудить живое и увлекательное интервью, – отправить его чиновнику на согласование, – попытаться убедить чиновника, что его правка делает материал нечитаемым, – внести правку и опять отправить материал на согласование (этот этап может повторяться многократно), * сократить интервью, потому что оно оказалось в полтора раза длиннее, * успеть сделать все вышеперечисленное в срок, несмотря на то что чиновник явно никуда не торопится.

Бесконечные звонки, поиск, иногда изнурительный, нужной информации из самых разных источников, преодоление сопротивления тех, кто не хочет вмешательства прессы в свои дела, поездки из одного конца города (или страны) в другой, постоянная готовность сорваться с места – без этого журналист не может стать настоящим мастером. Статья, репортаж, телепередача – это лишь вершина айсберга, результат огромного труда.

Миф №7: Журналисты много зарабатывают

Предвижу саркастические улыбки коллег, читающих эту фразу. Безусловно, заработки журналистов, особенно в печати, внушают пессимизм. Сегодня корреспондент серьезного федерального издания может заработать на основном месте не больше 500 долларов (в Москве, конечно, в провинции цифра уменьшается в два-три раза), редактор – около 700. На крупных телеканалах вроде ОРТ и ТВС уровень зарплат, безусловно, выше. Там $1,5-2 тыс. реальность даже для корреспондента, если он готовит сюжеты по первой необходимости. А это значит в любое время суток, в любом месте необходимо оказаться именно тогда, когда требуется.

Кстати, телевидение, несмотря на романтическую привлекательность, обладает потрясающим свойством хоронить таланты. Единицы получают возможность выжить в конкурентной борьбе за эфир – и методы при этом применяются не всегда парламентские. Остальные на всю жизнь остаются редакторами (с бешеным ритмом работы и небольшими зарплатами), помощниками – словом, “за кадром” вожделенной картинки. Возможно, что низкий уровень оплаты журналистского труда породил явление, называемое “джинсой” – статьи со скрытой рекламой фирмы, товара или политика. При этом заинтересованные лица платят непосредственно журналисту, а он делится с редактором.

Миф №8: Жизнь у журналистов – интересная!

А вот это как раз не миф! Журналистика действительно безумно интересная профессия. Для тех, кто ее любит и ей владеет.

Ольга Черномыс,

http://www.yojo.ru

__________________________

Это может быть интересным:

moeobrazovanie.ru

Журналистика как предмет изучения

Входя в мир журналистики, важно прежде всего представить этот мир в его целостности и составляющих элементах, определить смысл, вложенный в понятие «журналистика».

Чтобы возможно более полно представить журналистику как важнейшее социальное явление, недостаточно обратиться только к еженедельной программе телевидения и радио или в киоск, где продают газеты и журналы. Ведь огромное количество распространяемых по подписке и в розницу газет и журналов, совокупность многочасовых (и круглосуточных) программ телевидения и радиовещания, передаваемых по множеству каналов, – это только конечные продукты индустрии информации. Но чтобы этот «продукт» попал к читателю (слушателю, зрителю), надо обеспечить согласованное и взаимоувязанное функционирование множества инфраструктур. Прежде всего это информационные агентства, международные информационные сети, пресс-службы, рекламные и другие организации, снабжающие журналистику разнообразными материалами. Выход печатных изданий, теле- и радиовещание обеспечиваются развитой системой технических служб (полиграфия, радиотелевизионная техника, наземные и космические линии связи) с огромной армией работников. Журналистика немыслима без служб «доставки» информации в аудиторию. Формированием и реализацией правовой базы, контрольной деятельностью и т.п. занимаются государственные органы (парламентские комитеты и комиссии, президентские и правительственные структуры, правоохранительные органы), важную роль играют объединения журналистов и т.д. Необходима для журналистики и система научных учреждений и учебных центров.

В соответствии с нуждами общества журналистика быстро изменяется и количественно и качественно. Конечно, в различных странах и регионах состояние журналистики различно. Если, по расчетам ЮНЕСКО, на каждую тысячу населения должно приходиться 200-250 экз. газет, такое же количество телевизоров и радиоприемников (притом имеется в виду, что каждый номер газеты, телевизор или радиоприемник обслуживает в среднем 4-5 человек), то в развитых странах этот «норматив» многократно превзойден, тогда как во многих развивающихся странах он еще остается далекой перспективой.

Однако не все в мире печати, радио, телевидения относится к той журналистике, проблемами которой занимаются факультеты журналистики. Ведь печать, радио, телевидение используются и для специальных целей (служебная радиосвязь, промышленное и учебное телевидение, специальная печатная продукция, в том числе журналы, рассчитанные на специалистов различных областей науки, техники, бизнеса и т.д.). Поэтому важно уточнить тот круг специфических явлений журналистики, законы которых рассматриваются в курсе и к которым обращается наука о журналистике. Естественно, замкнутые кабельные сети телевидения на промышленных предприятиях, в медицинских или других вузах (хотя для их обслуживания также нужны кадры) выходят за пределы внимания науки о журналистике. То же относится и к специальным (производственным, техническим, научным, медицинским и т.п.) журналам, в которых нередко работают и профессиональные журналисты. Бывают и пограничные явления, такие как массово-производственные журналы, образовательные программы радио и телевидения, деятельность в которых требует наряду со специальной серьезной собственно журналистской подготовки.

Главный водораздел между журналистикой как предметом изучения на факультетах журналистики и «другой», использующей форму и технику прессы, радио и телевидения, журналистикой происходит там, где начинается различие массового и специального сознания. Журналистская наука изучает «жизнь» тех изданий и программ, которые обращены к массовой (притом не только по количеству, но и по характеру) аудитории и которые затрагивают вопросы общественной жизни в широком и разнообразном спектре ее актуальных для массового сознания проблем и явлений, благодаря чему в изданиях и программах создается панорама текущей жизни общества, образ современности. Это главное отличие (подробно о специфике см. в гл. II) неплохо передают такие употребляемые в качестве синонимов к понятию «журналистика» словосочетания, как «средства массовой информации», «средства массовой коммуникации», «средства массовой информации и пропаганды», «mass media», «средства массового общения» и др.

В качестве основного термина, описывающего предмет науки и преподавания, можно было бы принять любой из них. Но предпочтительным кажется именно термин «журналистика» (франц. journal «дневник», jour «день»; лат. основа diurna «поденный») как самый емкий из них и не имеющий многозначных толкований (таких, как «информация», «пропаганда», «коммуникация», «общение») с уточняющей расшифровкой как система средств массовой информации.

Следующим шагом в формировании представлений о предмете науки и преподавания является представление о журналистике как массово-информационной деятельности, в которую включена совокупность «действующих сил», чьи взаимоотношения и взаимовлияния в реальных условиях определяют и характер функционирования журналистики. А зная характер функционирования журналистики, можно обратиться к внутренним законам ее деятельности.

Если попытаться рассмотреть функционирование отдельного органа журналистики (например, газеты «Известия»), или совокупности СМИ определенного направления (например, прессы демократических сил России XIX века), или всей журналистики в определенный период (например, современной американской журналистики), то независимо от исторической эпохи или характера политических ориентации изданий и программ принципиальная схема их функционирования будет одинаковой для всех возможных случаев, несмотря на то, что содержание и результаты деятельности журналистики будут различными. Единство принципиальной схемы функционирования чрезвычайно важно для построения и освоения общих закономерностей журналистики, тогда как различия требуют специального анализа в рамках иных теоретических и исторических разделов науки о журналистике.

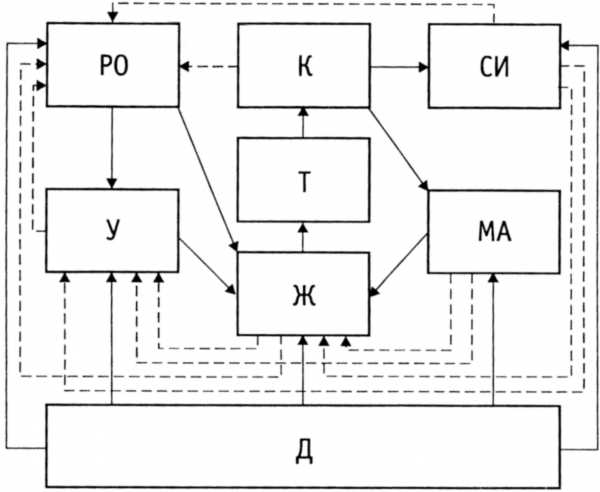

«Действующими силами» изучаемой системы являются:

Учредитель (У) – государственные или общественные организации, профессиональные и творческие союзы, ассоциации и общества, группы граждан и отдельные лица, создающие газетные и журнальные предприятия, теле- и радиокомпании, продюсерские фирмы, агентства, пресс-службы, издательские фирмы и т.д., располагающие правами владельцев и/или руководителей соответствующих производителей и распространителей массово-информационных продуктов. Кстати, существуют законодательные предположения о замене термина «учредитель» на «владелец», «вещатель». Деятельность У регламентируется законодательством. Внутренние отношения в редакциях, агентствах, издательствах и др. определяются также и редакционными уставами, кодексами поведения персонала и иными документами.

Руководящие органы (РО) – государственные институты, которые в соответствии с конституционными нормами уполномочены принимать, изменять, отменять различные акты (прежде всего законы), регламентирующие деятельность журналистики. В силу своих политико-правовых функций РО правомочны определять права и обязанности всех участников массово-информационных процессов.

Журналисты (Ж) – штатные и внештатные работники редакций (от корреспондента и работника отдела писем до руководителя корреспондентской сети и главного редактора), которые по редакционному уставу определяют направление и характер изданий или программ, ведут авторскую, редакторскую, организационную работу по сбору, обработке, компоновке массовой информации в номера газет и журналов, программ радио и телевидения, выпуски агентской информации и т.д.

Тексты (Т) – произведения журналистов, официальные документы, сообщения агентств, рекламные и другие информационные материалы, предназначенные для публикации, отобранные, отредактированные и скомпонованные в номера, программы, выпуски.

Канал (К) – используемые журналистами средствами массовой информации (газеты, еженедельники, журналы, альманахи, бюллетени, программы радио и телевидения различных типов и уровней со сложной системой редакций, дирекций, отделов, корпунктов и т.д.), предназначенные для «доставки» журналистских «текстов» их адресатам.

Массовая аудитория (МА) – та часть общества, на которую специально ориентировано определенное издание (или программа) и к которой оно постоянно обращено (расчетная аудитория), или которая действительно сформировалась вокруг данного издания и считает его «своим» (реальная аудитория), или которую можно привлечь дополнительно (потенциальная аудитория). При этом многие представители аудитории в определенных ситуациях (когда пишут письма, звонят или приходят в редакцию, готовят для нее материалы, собирают информацию, консультируют журналистов и т.д.) выступают и в роли журналистов, которые точно так же в свою очередь оказываются аудиторией других средств массовой информации.

Социальные институты (СИ) – государственные органы, хозяйственные, профсоюзные и другие организации, партии, союзы, ассоциации, функционирующие в сфере распространения данного средства массовой информации и деятельность которых обсуждается в произведениях журналистов с целью принятия ими определенных решений.

Действительность при этом выступает источником сведений и конечным объектом воздействия журналистики.

Система функционирует на основе прямых и обратных связей (прямые обозначены сплошными линиями, а обратные – пунктирами).

Журналистика как функционирующая система и является предметом изучения и преподавания во всей совокупности журналистских дисциплин (теоретических, исторических, социологических). На начальной стадии изучения журналистики важно увидеть принципиальные зависимости: РО формируют нормативную «среду», законодательную основу функционирования журналистики, определяющую ее положение в обществе, права и обязанности У и Ж, ответственность СИ, права МА; в соответствии со своим положением в системе и на основе законодательства Ж, руководствуясь утвержденным У редакционным уставом, формирует информационную политику издания (программы) и реализует ее через совокупность произведений с учетом запросов, интересов, пожеланий МА, нужд СИ и особенностей своего К.

Но чтобы действовать не вслепую, чтобы вносить коррективы в информационную политику, в деятельность редакции и отдельных работников, учредители и журналисты должны получать информацию о результатах своей деятельности по каналам обратной связи. Так, анализируя поступившие письма и отклики на выступления СМИ, данные социологических исследований аудитории, в редакции ищут пути, которые позволят сделать соответствующий позиции редакции материал отвечающим интересам, стремлениям, уровню подготовки, жизненным позициям аудитории. Только хорошо зная закономерности функционирования журналистики, можно сознательно и целеустремленно добиваться оптимизации, повышения эффективности деятельности газет и журналов, радио- и телевизионных программ.

И уже по раскрывающей процесс функционирования схеме можно определить основные «порождающие факторы» деятельности журналиста (или «факторы порождения текстов»). Журналист должен «учитывать» по меньшей мере пять факторов, причем ни один из них не является стоящим «выше» других. Это информационная политика учредителя, запросы, интересы, потребности аудитории, характер отражаемых явлений действительности, особенности СМИ (как канала, передающего своеобразные тексты). К «порождающим факторам» относятся, конечно, и личностные особенности журналиста. При этом именно ему надо решать множество творческих проблем (например, различия между политикой СМИ и интересами аудитории могут поставить очень трудные задачи, но именно их решение – свидетельство о подготовленности и способностях журналиста).

Подводя итоги, можно сделать вывод: предметом курса «Введение в теорию журналистики» является журналистика как система средств массовой информации, компоненты которой взаимосвязаны и функционируют на основе прямых и обратных связей.

Такое представление о журналистике как предмете изучения и преподавания носит абстрактный характер, так как журналистика в данном случае рассматривается как бы вне связи с социальными условиями и факторами ее функционирования в определенных конкретно-исторических условиях различных государств (с их политическим и экономическим устройством). Конечно, при рассмотрении конкретных проблем (например, правовых основ деятельности журналистики или социальной позиции журналиста) крайне важно показать особенности функционирования журналистики в разных исторических и социально-экономических условиях общественной жизни. Однако для общей характеристики журналистики следует отвлечься от конкретных форм ее функционирования «здесь и теперь», хотя, разумеется, в реальной жизни «журналистики вообще» нет и быть не может.

Журналистика – явление социальное и составляет важнейшую органическую часть социальной системы в целом. В этой связи особенно важно проследить внутренние связи всех социальных субъектов, задействованных в системе журналистики, с общесоциальными группами и институтами. РО, У, СИ «вписаны» в структуру политических институтов общества; Ж – в структуру интеллигенции страны, в различные организации и др.; МА – в структуру населения страны в различных региональных, национальных, профессиональных, возрастных и других срезах.

Таким образом, понятие «журналистика» (и в этом отношении оно выгодно отличается от других синонимичных терминов типа «mass media») имеет очень широкое семантическое наполнение. И входящему в ее мир -мир науки и практической деятельности – надо изучить этот предмет во всем богатстве его сторон и проявлений. В их числе:

• журналистика как особый социальный институт (лат. institutum «учреждение, установление»), система различных учреждений. Это – газетные, журнальные, книжные редакции, издательства, теле- и радиоорганизации, агентства, пресс-центры и т.д. (учредителями которых также выступают различные институты). Собственно журналистские институты не могут успешно выполнять свои функции без обслуживающих их учреждений (к ним относятся службы наземной и космической связи, организации, занимающиеся «доставкой» информации, полиграфические предприятия, кинофабрики и т.д.). Учебное и научное обеспечение журналистики осуществляется университетами и другими учебно-научными центрами;

• журналистика как система видов деятельности, необходимых для нормального функционирования этого социального института. Это и деятельность по созданию газет, журналов, теле- и радиопрограмм, по организации функционирования агентств, информационных служб и других институтов журналистики, по разработке и реализации информационной политики; и организаторская работа – создание коллективов, налаживание массовых связей и отношений с другими социальными институтами, проведение научных исследований, участие в подготовке кадров и т.д.; наконец, это и творческая деятельность по сбору и обработке информации, созданию произведений для газет, журналов, бюллетеней информации, теле- и радиопрограмм;

• журналистика как совокупность профессий, важных для обеспечения всех областей ее деятельности. Помимо традиционных профессий, определяемых основной работой – авторской (корреспондентской), редакторской, организаторской, – в современной журналистике все более важное место занимают специалисты по менеджменту, маркетингу, рекламе, инженерному обеспечению (в частности, инженеры связи, видеоинженеры, программисты и операторы ЭВМ и т.д.), для успешной деятельности которых требуются профессионально-журналистские ориентации;

• журналистика как система произведений, для подготовки которых требуются работники разных профессий, обладающие специфическими знаниями, навыками, способностями. Под системой произведений следует понимать не только журналистские произведения, подготовленные авторами, а затем скомпонованные редакционными работниками в номера газет и журналов, в программы телевидения и радио, в бюллетени агентств, но и разнообразные непубликуемые произведения журналистики (такие, как программные сетки, сценарные и режиссерские планы), различные внутриредакционные материалы (планы работы, обзоры писем, сводки рекомендаций и т.д.), ответы на письма читателей, обращения в различные институты;

• журналистика как комплекс каналов передачи массовой информации, использующих различные средства коммуникации (печать, радио, телевидение) и образующих разнообразные типы изданий и программ (общенациональные и местные, общие и специализированные по аудитории, тематике, сфере экономики, области жизни, характеру социальной позиции, направленности, творческому облику и т.д.).

Журналистикой часто называют и совокупность учебных дисциплин, и особую отрасль науки.

Таким образом, предметом курса «Введение в теорию журналистики» являются наиболее общие закономерности функционирования журналистики как специфического социального института, деятельность в рамках которого требует особых профессиональных знаний и навыков по созданию системы различных произведений для широкой совокупности каналов массовой информации различной социально-творческой направленности.

studfiles.net

Что такое журналистика и как она появилась? | Культура

Профессия журналиста часто связана с интересными и неожиданными встречами, с путешествиями, с морем информации, которую он узнает одним из первых. Быть журналистом — значит быть человеком целеустремленным, настойчивым и в то же время легким в общении и отзывчивым. И эти, казалось бы, противоположные качества может объединить в себе именно журналист. Хорошим журналистом можно стать тогда, когда не жалеешь своих сил и времени на изучение важных явлений в обществе, когда у тебя достаточно вдохновения, сил и таланта, чтобы «докричаться» до аудитории. И все же, на наш взгляд, нет большего удовлетворения, когда ты видишь, что с помощью «своего пера» кого-то защитил, нашел справедливость, вселил в кого-то надежду.

Что же такое журналистика? Каждый для себя определяет по-своему.

Но все мы сводим к перечислению нескольких понятий:

Журналистика — романтика…

Журналистика — четвертая власть…

Журналистика — газеты и журналы…

Журналистика — сенсация и ложь…

Журналистика — радио и телевидение…

Журналистика — репортер…

Журналистика — творчество…

Журналистика — акулы пера…

Журналистика — информация…

И список можно продолжать до бесконечности… пока существует журналистика и пока плоды её творчества нужны и жизненно необходимы.

Что же такое журналистика?Во-первых, профессиональная деятельность по сбору, переработке и периодическому распространению актуальной социальной информации; во-вторых, все многообразие продукции этой деятельности — газетные, журнальные, телевизионные и радиорепортажи, комментарии, очерки, обозрения и т. д.; в-третьих, все каналы распространения журналистской информации — газеты, журналы, телевидение, радио, информационные агентства, Интернет; в-четвертых, вся совокупность профессий в ее рамках; в-пятых, соответствующий предмет изучения и преподавания в учебных заведениях.

Сам термин «журналистика» произошел от французского слова «journal», что означает «дневник», «журнал». В английском языке русскому слову «журналистика» соответствует «journalism», а в немецком — «Journalistik». В России термин «журналистика» первоначально использовался только для обозначения журналов, где-то в середине XIX века его стали применять ко всем периодическим изданиям, в том числе и к газетам. Но было бы неправильно считать, что журналы появились на свет раньше газет.

В России для царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича готовились рукописные газеты — «Вестовые письма» и «Куранты». Основу их составляли переводные новости из голландских, немецких, шведских, польских газет. Дьяки и подьячие Посольского приказа выбирали новости, переводили и переписывали на узкие длинные столбцы бумаги. Газета читалась царю вслух, иногда некоторые сообщения слушали и приближенные к царю бояре.

Первая печатная газета появилась при Петре I. По замыслу Петра I в ней должно было сообщаться о «заграничных и внутренних происшествиях». 16 и 17 декабря 1702 г. вышли в свет первые номера «Ведомостей», пробные. Со 2 января 1703 года «Ведомости» выходили регулярно. Царь сам принимал непосредственное участие в составлении первых номеров, отбирая к публикации нужные новости и известия. В разные годы газета выходила с различной периодичностью и только через четверть века стала регулярной печатной газетой, которая издавалась каждую неделю по вторникам и пятницам.

Слово «журналистика» связано с печатной, периодической формой распространения информации. А теперь проверим вашу сообразительность и умение анализировать известные факты. Итак, что же необходимо было для того, чтобы появилась на свет журналистика? Верно, раз журналистика связана с печатной формой распространения информации, уже должны были существовать печатный станок и бумага. Так в XV веке И. Гутенберг изобрел удивительное, определившее на несколько веков новую эру, которую так и окрестили «эрой Гутенберга». Он изобрел печатный станок.

Далее журналистика связана с периодическим распространением информации, следовательно, для этого должна быть создана некая организация или служба, которая могла бы распространять газеты по различным территориям. В России почтовое ведомство появилось при поддержке немецких комиссионеров в 1664 году.

Но это были только технические предпосылки. Журналистика возникла тогда, когда появилась потребность в актуальной, регулярной экономической информации. Купцам, фабрикантам приходилось добывать сведения, где, в каких городах и странах можно купить, например, новые станки и за какую цену можно продать свои товары.

Кроме технических предпосылок и экономической потребности возникновению журналистики способствовали государственные, политические процессы, происходившие в Европе. Становление национальных государств, борьба различных идеологических, религиозных, политических сил — все это требовало мощного средства управления государством, а также пропаганды тех или иных воззрений (вспомните «Ведомости» Петра I).

Естественно, что для возникновения журналистики был необходим определенный уровень культуры общества и, прежде всего, грамотность населения.

Продолжение следует…

shkolazhizni.ru

Что такое журналистика? Журналистика

ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛИСТИКА?Журналистика – Без преувеличения, ни один другой вид человеческой деятельности не предоставляет таких возможностей для самореализации, удовлетворения естественного любопытства, потребности в познании мира и человека как части этого мира. Ни одна другая профессия не даст вам возможности познакомиться с таким количеством людей, побывать в стольких местах, отдаленных друг от друга тысячами километров, часовыми поясами, климатическими зонами, государственными границами.

Кто первым сообщает о событиях в “горячих точках”, об экстремальных ситуациях, к которым можно отнести стихийные бедствия и общественные катаклизмы? Перед кем широко распахиваются двери в кабинеты сильных мира сего, в залы государственных и общественных форумов, на концерты и спектакли, в мастерские художников и студии писателей? Кому раскрывают душу у таежных костров, в салоне авиалайнера и кабине боевого вертолета, на великосветском приеме и ночной тусовке “андеграунда”?

Конечно, есть и такая редкая профессия, как путешественник. И землепроходец побывает в таких уголках мира, где до сих пор не ступала нога человека. Но в экспедицию вместе с ним, скорее всего, отправится журналист. А если и не отправится, то первым, кто встретит возвратившихся из дальних странствий путешественников, кто расскажет об их приключениях массовой аудитории, конечно, будет журналист.

Оружие журналиста – слово. А лучше сказать – инструмент. Этим инструментом владеют хорошие писатели. Отметим при этом, что многие известные писатели пришли в литературу из журналистики. Однако писатель на основе глубокого изучения и постижения реальной действительности создает, по преимуществу, мир вымышленный, в котором действуют придуманные герои и персонажи; писатель моделирует события и факты. Журналист же рассказывает только о том, что случилось, произошло; он изучает, постигает и о т р а ж а е т реальную действительность. Правда жизни – не вымышленная, но подлинная, – факт, как таковой, событие во всей его полноте и точности отображения – вот чем живет журналистика.

Профессия журналиста относится к числу наиболее престижных. На Западе уже давно, а в России с недавних пор профессия журналиста стала одной из наиболее высокооплачиваемых. Разумеется, это тоже немаловажный факт.

ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛИСТИКА?

Журналистика (от фр. journal – дневник, jour – день; восходит к лат. diurna – ежедневный) – одно из важнейших социальных явлений современной жизни, вид массово–информационной деятельности, обеспечивающей бесперебойное взаимодействие между личностью, группой людей и обществом в целом, а также между различными общественными сферами и даже между поколениями. Процесс журналистской деятельности состоит из сбора, обработки, хранения и периодического распространения актуальной общественно-значимой информации.

Синонимы к слову “журналистика” – словосочетания “средства массовой коммуникации” (СМК) и “средства массовой информации” (СМИ).

Действительно, работа журналиста есть акт опосредованного общения с читателями, радиослушателями, телезрителями. Это коммуникативный (от лат. communicatiо – делаю общим, связываю, общаюсь) акт, который в самом простом виде состоит из трех компонентов:

Для того чтобы понять сущность того или иного средства массовой коммуникации, надо ответить, по крайней мере, на следующие вопросы: кто? кому? каким образом? что передает? А для полноты картины хорошо бы знать: насколько результативен данный коммуникативный акт? Что касается самого распространенного, наиболее часто употребляемого термина “средства массовой информации”, то здесь следует договориться о понимании каждого определяющего слова. “Массовый” – это сколько? Включающий сотни, тысячи, миллионы потребителей информации? И то, и другое, и третье – в зависимости от средства (канала передачи) информации. Для общенациональной телевизионной программы в крупном государстве – это миллионы телезрителей. Для солидной газеты – десятки и сотни тысяч читателей. В любом случае, речь идет не об индивидуальном (как правило, личностном) распространении информации, но о публичном, общественном акте, рассчитанном на массу людей (как бы количественно ни менялась эта “масса”).

Термин “информация” (от лат. informatio – разъяснение, изложение) имеет множество толкований. С одной стороны, это общефилософское понятие, характеризующее способность живой и мертвой природы к отражению (“теория отражения”). С другой – после создания Н. Винером теории информации этот термин стал основой кибернетики и в век всеобщей компьютеризации завоевал собственную, весьма обширную нишу. Для журналистов, в свою очередь, информация – объект их работы: они собирают, обрабатывают, распространяют не любую, но (обратите внимание на определение журналистики в самом начале главы) актуальную, общественно значимую информацию.

Журналистская информация имеет характерные особенности.

Во–первых, это, как правило, новость. Поиск нового во всех сферах общественной жизни – в политике, экономике, науке, культуре, спорте – главное для журналиста. Впрочем, журналистика не замыкается в социальной тематике, хотя и отдает ей предпочтение. Малоизученные явления природы, открытия на земле, в небесах, в Мировом океане и космосе, в макромире и микромире, в поведении людей и животных – безграничный духовный и материальный мир, нас окружающий, ежечасно преподносит множество сюрпризов, которые журналисты должны зафиксировать и сообщить о них своей аудитории.

Во–вторых, журналистская информация должна быть оригинальной. Когда пресса изо дня в день твердит одно и то же, аудитория утрачивает интерес и к информации, и к ее источнику. Общественная значимость делает информацию интересной, причем в достаточно значительной части аудитории.

В–третьих, журналистская информация должна быть полезной. К сожалению, нередко работники СМИ в погоне за сенсационностью забывают об этом. Хрестоматийный пример: собака укусила человека – это не сенсация; сенсация – если человек укусил собаку. Однако во второй части данного парадокса речь идет о клиническом случае, представляющем интерес разве для психиатров; общество же в целом вряд ли извлечет сколько-нибудь полезную информацию из такого сообщения. Разумеется, пресса имеет право на занимательную информацию, но это маргинальные (находящиеся в стороне от основного содержания, на обочине, буквально – на полях печатного издания) новости. Не случайно, материалы такого рода публикуются обычно под рубриками “В конце номера”, “Заметки на полях”, “Забавная смесь” и т.д.

Таким образом, предметом журналистской деятельности является реальная действительность во всем ее многообразии. Журналист выступает субъектом, а массовая аудитория становится объектом, на который направлена деятельность журналиста. Понятно, что речь здесь идет об опосредованном воздействии. На аудиторию оказывают влияние различные журналистские произведения – заметки, репортажи, радио- и телепрограммы, фильмы, – являющиеся конечным результатом журналистского труда.

Распространяются эти произведения при помощи разнообразных каналов информации: газет, радиостанций, телестудий. Каждый из этих каналов обладает достаточно сложной материально-технической базой: типографиями, электронной техникой от компьютеров до спутников связи. Разумеется, каждое средство массовой информации – большой коллектив, требующий особой организации работы, умелого управления, руководства. Условно назовем реально существующий многосложный механизм организации деятельности, управления средствами массовой информации распространенным в теории журналистики термином “издатель”. В этом случае графическая схема взаимосвязей в системе СМИ будет выглядеть так: канал – произведение – журналист – реальная действительность.

Лекция 2

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ

Первичные процессы информационного обмена между людьми уходят своими корнями в глубокую древность. В сущности, общение, обмен информацией и превратили человеческое сообщество в социум. Различные способы передачи актуальной, общественно значимой информации, использовавшиеся в древние времена, мы вправе считать пражурналистскими явлениями. По-видимому, журналистику метафорически называют второй древнейшей профессией еще и в хронологическом отношении.

Когда индейцы тревожными звуками тамтамов, а древние инки пламенем костров, зажигаемых в предельной зоне видимости один от другого, сообщают на значительные расстояния о приближении неприятеля, разве это не коммуникативный акт? Причем передавались таким образом именно актуальные, чрезвычайно важные для племени (общественно значимые) сведения.

Информация в этих случаях передавалась условными сигналами. Так возникала простейшая знаковая система. Но изначально важнейшим носителем (и хранителем) информации было слово, человеческая речь. Поэтому к пражурналистским явлениям мы относим ораторское искусство, возникшее и достигшее совершенства в Древней Греции и Римской империи. Есть все основания утверждать, что развитие риторики связано с возникновением и упрочением государства как института общественной организации. Нарицательными стали имена Демосфена (Греция, III в. до н.э.) и Цицерона (Рим, I в. до н.э.). И отточили эти блестящие политические ораторы свое мастерство благодаря тому, что им было кому (аудитория вполне массовая по масштабам того времени), что (общественно значимая информация) сказать – и, как свидетельствует история, сказать с весьма значительной результативностью. Словом, мы видим здесь все компоненты стандартного коммуникативного акта, лежащего также в основе журналистской деятельности.

В средние века этот вид пражурналистской деятельности сохраняется. История не сберегла имен тех, кто витийствовал на новгородских вече, толковищах суздальцев и московитов, но вряд ли Александр Невский или Василий Буслаев могли увлечь за собой русичей, если бы владели только мечом и не владели словом.

Политическую информацию в это время распространяли в Европе глашатаи, герольды, курьеры и вестники, которые вещали уже не от своего имени, но развозили по городам и весям и зачитывали царские да королевские указы, реляции и рескрипты. Как отголосок этих явлений в современной журналистике сохранились названия газет и журналов – “Курьер ЮНЕСКО”, “Daily Herald” (герольд), “Московский вестник”, “Washington Post” (почта), “Chicago Tribune” (трибуна – место произнесения речей), “Форум” (площадь в Риме, где проходили народные собрания) и т.д.

В средние же века, несмотря на всеобщий упадок и разгул клерикального мракобесия, именно в церквах и храмах дальнейшее развитие получило ораторское искусство – и проповеди не всегда носили богословский характер.

Однако устная речь, достаточно успешно выполняющая свои задачи в процессе создания информации, несовершенна при ее массовом распространении и особенно хранении (хотя фольклор и продемонстрировал свою долговечность, однако, он сохраняет, по преимуществу, образцы народного художественного творчества).

Человечество ищет и постоянно совершенствует способы хранения информации, и история развития цивилизации напрямую связана с успехами на этом поприще.

Древнейшие образцы письменности сохранились на каменных скрижалях – но можно ли говорить о скорости распространения сведений, если немало времени требовалось только для того, чтобы выбить одну только букву, знак, иероглиф? Скорее, это послание в вечность (частично выполнившее свою функцию).

Для более быстрой фиксации текста сначала использовались глиняные и натертые воском дощечки, на которых писали острой палочкой (стило). В первом случае след, нанесенный на влажную глину, после затвердения был пригоден к длительному хранению. Во втором – написанное легко стиралось, благодаря чему открывалась возможность многократного использования восковых дощечек.

В Древнем Риме по указанию императора Юлия Цезаря (I в. до н.э.) на видных местах вывешивались гипсовые доски с сообщениями о решениях се-ната – “Acta Senatus”, о постановлениях народного собрания – “Acta diurna populi Romani”. Эти своеобразные предшественницы газет просуществовали вплоть до IV в. до н.э.

В Японии сохранилась глиняная “газета” за 1615 г. Под названием “Йомиури Каварабата”. Небезынтересно, что название в переводе означает “Прочти и передай другому” – стало быть, создатели такой “газеты” стремились к массовости, если не количеством экземпляров своего “издания”, то хотя бы попыткой увеличить число потребителей информации.

Одним из очень важных изобретений человечества, без которого было бы невозможно развитие массово-информационной деятельности, стало изобретение бумаги. По-видимому, это произошло в Китае в I–II вв. н.э., по крайней мере, оттуда через Японию и арабские страны в X в. бумага попала в Европу. Итальянское слово bambagia – хлопок, передает суть производства этого писчего материала, который сначала изготавливали из тряпья, пеньки, затем из древесины.

Правда, еще до появления бумаги в Древнем Египте писали на папирусных свитках. Во II в. до н.э. в Малой Азии научились изготавливать пергамент (назван по имени города Пергам) – выделанную кожу животных, практически вечный материал для письма. На Руси некогда послания отправляли на бересте – напротив, весьма недолговечном материале (тем не менее, сохранившемся до наших дней в археологических пластах новгородской земли).

Кирилл и Мефодий, давшие славянам письменность, причислены к лику святых. Не меньшие заслуги перед человечеством у Иоганна Гутенберга, изобретшего в середине XV в. печатный станок. Распространение бумаги и гутенбергова способа книгопечатания совершили революцию в деле распространения и сохранения на века живого человеческого слова. Это – важнейшие предпосылки возникновения журналистики.

Правда, первые газеты были рукописными – “News Letters” в Англии, “Куранты”, “Вести”, “Столбцы” на Руси.

Социально-экономический прогресс, возникновение капиталистических отношений, развитие международной торговли привели к созданию первых настоящих газет. Слово “газета” произошло от названия мелкой венецианской монеты gazzetta – именно такой была цена печатных листков, сообщавших о прибытии в порт иностранных судов, о привезенных ими товарах. Таким образом, содержание первой газеты ограничивалось, как сказали бы сегодня, информацией экономического характера.

Но уже во французской “Gassetta” – печатном издании кардинала Ришелье – появились политические сообщения. Английская буржуазная революция XVII в. ввела в обиход регулярные издания “памфлетов” – брошюр с актуальным политическим содержанием, которые вполне можно считать прообразом журналов.

Во второй половине XVII в. в Европе появляются журналы и ежедневные газеты. Не случайно первые достижения нового вида общественной деятельности – политической публицистики, ставшей в это время синонимом журналистики, связаны с переломными моментами человеческой истории. В этом смысле достаточно вспомнить эпоху Великой французской революции, породившей блестящие памфлеты Мирабо, знаменитые газеты – Робеспьера “Защитник конституции” и Марата “Друг народа”.

В России первая печатная газета “Ведомости” вышла в свет 13 января 1703 г. Указ о ее создании был подписан Петром Первым 16 декабря 1702 г. С недавних пор 13 января в России отмечается День свободной прессы (в советские времена День печати отмечался 5 мая – это дата выхода в 1912 г. первого номера ленинской “Правды”. Думается, вполне справедливо начинать отсчет истории отечественной журналистики на два века раньше – со времен величайшего реформатора, бывшего не только воином и корабелом, бомбардиром и императором, но и первым российским журналистом).

Диалектика общественного прогресса характеризуется дискретным (прерывистым), скачкообразным развитием. Те или иные явления иногда надолго замирают (происходит процесс количественного или качественного накопления), а в какие-то моменты начинают бурно расти, видоизменяться, приобретать новые черты. Долгие годы, во времена Пушкина и Гоголя, Белинского и Добролюбова, Некрасова и Тургенева, Писарева и Толстого, властителями умов просвещенной российской публики были литературно-художественные журналы (формат которых мы сегодня определяем своеобразным термином “толстые журналы”).

Только в XIX в. (в Европе в первой половине столетия, в России – во второй) газеты, периодическая печать выходят на передовые позиции. Как раз в это время отмечается существенный технический прогресс в области полиграфии, средств передачи и воспроизведения информации. Изобретение телеграфа ускорило доставку оперативной информации из разных, подчас весьма отдаленных, точек в редакции. Достигла совершенства техника гравюры для иллюстрирования, а затем и воспроизведения фотографических снимков (цинкографическое клиширование). Изобретены линотип – строкоотливная машина, и ротационная машина, дающая возможность быстро тиражировать любое издание в почти неограниченном количестве экземпляров.

На рубеже XIX–XX вв. были сделаны революционные технические открытия, заложившие основу радио и телевидения – новых средств массовой информации. Эти события готовились исподволь, всем ходом научного прогресса – и процесс поисков был захватывающе интересным. (Не случайно, скажем, изобретению телевидения посвящен замечательный роман Митчела Уилсона “Брат мой, враг мой”.)

В середине XIX в. королевский астроном Ирландии сэр Вильям Гамильтон создал двухтомный математический труд, из которого в 1867 г. кембриджский профессор Д. Максвелл использовал два символа для характеристики соотношения электрического тока с магнитными силами. В двухстрочном максвелловом уравнении, в сущности, сфокусировалась вся теория электричества и магнетизма. В 1888 г. немецкий ученый Г. Герц, чьим именем впоследствии назовут техническую единицу длины радиоволн, экспериментально подтвердил открытие Максвелла, однако, с глубоким убеждением утверждал, что магнитное излучение никогда и никоим образом не сможет быть использовано на практике.

Ни Гамильтон, ни Максвелл, ни Герц не дожили до того дня, когда гениально предсказанное (хотя и не понятое) ими радио (от лат. radio – испускаю лучи) начало победное шествие по планете.

В 1895 г. преподаватель кронштадтских минных классов А.С. Попов продемонстрировал прибор, получивший название радиоприемник. Через два года независимо от него изобретателем радио становится итальянец Г. Маркони.

В 1900 г., на заре XX столетия, российский броненосец “Генерал Апраксин” сел на скалы острова Гогланд. 3 марта А.С. Попов передал сообщение об этом по беспроволочному телеграфу, впервые продемонстрировав практические возможности своего изобретения. Радиоволна несла сначала писк морзянки, но пройдет не так уж много времени, и человеческие голоса, мир звуков и музыки заполнят эфир, а в наш обиход войдут сначала несовершенные детекторные приемники, вслед за ними громоздкие сооружения ламповых радиоаппаратов, а потом – удобные переносные транзисторные приемники – все более миниатюрные и все более безупречные по акустическим характеристикам.

Но, как гласит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Люди всегда мечтали о возможности заглянуть за горизонт (вспомните хотя бы сказку о спящей царевне и семи богатырях: “Наливное яблочко катится по блюдечку – и уже видно, что делается за морями-океанами, в земле далекой…”). Размышляя о возможности передачи изображения на расстоянии, ученые пришли к выводу, что для этого изображение надо разложить на составные части – по-разному освещенные точки, которые в совокупности как камешки смальты в мозаичном панно рисуют для нас ту или иную картину. Собственно, идея последовательной передачи изображения по частям принадлежит русскому ученому-биологу, сыну крепостного крестьянина П.И. Бахметьеву и высказана им в 1880 г.

В 1884 г. австрийский инженер венгерского происхождения П. Нипков запатентовал процесс “развертки” изображения с помощью вращающегося диска с отверстиями, расположенными по спирали. Практическое применение это открытие получило только в 20-е гг. XX в. в краткой истории так называемого “механического телевидения”.

В 1888–89 гг. русский профессор А.Г. Столетов открывает явление “внешнего фотоэффекта”, опираясь на которое преподаватель Петербургского технологического института Б.Л. Розинг в 1907 г. создает катодную электронно-лучевую трубку – прообраз нынешнего кинескопа. В отличие от А.С. Попова, Розинг сразу же запатентовал свое изобретение, и сегодня он во всем мире признан основоположником современного электронного ТВ (изобретателем радио Запад считает Г. Маркони).

Куда менее бесспорен вклад в развитие телевидения талантливого ученого–самоучки, сына ссыльного украинского революционера–демократа Б.П. Грабовского, который в 1925 г. в Ташкенте впервые продемонстрировал движущееся изображение при помощи электронно–лучевой трубки. По совету Б.Л. Розинга, это усовершенствование было запатентовано под названием “телефот”, но в силу ряда причин не получило должной известности.

За океаном, в США, в это же время шли настойчивые поиски в том же направлении. Американцы одним из изобретателей телевидения считают В.К. Зворыкина (эмигрировал из России в 1917 г.). Здесь же следует назвать имена англичанина В. Крукса, немца Ф. Брауна, американца Ф. Франсуорта, русского А.М. Полумордвинова, армянина О.А. Адамяна, англичан К. Свинтона и Л. Бэрда, советских ученых С.И. Катаева и П.В. Шмакова. Поистине, внедрение в быт человечества наиболее интернационального из средств массовой информации стало возможным благодаря работе интернационального отряда ученых, инженеров и техников.

Говоря о предыстории телевидения, следует вспомнить также величайшее изобретение французов Луи и Огюста Люмьеров, которые в 1895 г. подарили миру кинематограф. Соединение изобразительно-выразительных возможностей кино и радио обеспечили возникновение телевидения. По удивительному совпадению музы кино и радио родились в один год.

Дата рождения “механического” телевидения в России – 1 мая 1931 г. В 1939 г. в Москве и Ленинграде начинается регулярное вещание по современной электронной схеме. После Отечественной войны реконструированные телецентры перешли на “развертку” изображения в 625 строк, соответствующую нынешним стандартам отечественных телевизоров.

В 50–60-е гг. в стране идет бурный процесс развития местного ТВ. Появляется вторая программа – провозвестник телевизионной многопрограммности. Осваивается техника цветного телевидения. Использование искусственных спутников Земли открыло эру спутникового ТВ с его безграничными в буквальном смысле возможностями (телесигнал из космоса легко преодолевает любые – государственные, национальные, территориальные и другие границы). Кабельное ТВ меняет вещательную природу телевидения. Соединение возможностей телеэкрана с компьютерной памятью и телефонной связью (сеть “Интернет”) произвело подлинную революцию в информационных технологиях. Детище телевидения – так называемая “виртуальная реальность” – новое искусство с не осознанными пока до конца возможностями.

Система средств массовой информации России представлена сегодня гигантской индустрией новостей, анализа современного общественного развития, развлечения и организации досуга наших сограждан. Издается четыре с половиной тысячи газет, почти полторы тысячи наименований журналов, более восьмисот бюллетеней. В эфир выходят три сотни телепрограмм, более ста восьмидесяти радиопрограмм. Их обслуживают триста информационных агентств.

Годовой тираж газет приближается к десяти миллиардам экземпляров. Рекордсменом является еженедельник “Аргументы и факты”, у которого четыре миллиона подписчиков. Впрочем, в 1990 г., когда в СССР были устранены лимиты на подписку, а стоимость изданий была довольно низкой, “АиФ” выходили в свет тиражом 33,2 млн экз., за что по праву были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Полуторамиллионные тиражи сейчас у “Комсомольской правды” и газеты “Труд”, к миллионному приближается тираж газеты “Известия”. У региональных газет, в отличие от общероссийских, тираж не только не упал, но даже вырос. Рост интереса аудитории к региональным изданиям печатной и электронной прессы – характерная тенденция нашего времени. В целом же в мире издается около 10 тыс. только ежедневных газет. Ежегодно печатается 10 млрд книг. Потенциальной аудиторией радио является все человечество, в его распоряжении полтора миллиарда радиоприемников. Телепрограммы может принимать три миллиарда человек. Парк телевизионных приемников приближается к миллиарду штук.

Безусловно, полноценная жизнь современного человека невозможна без разветвленной системы средств массовой информации. Профессиональная журналистика выступает как эффективное средство совершенствования общественной жизни. Весь процесс исторического развития журналистики шел по пути все большей демократизации: от папирусов и пергаментных летописей к изобретению бумаги и печатного станка, от рукописных “Курантов” к их многочисленным потомкам в виде современных газет, от глашатая на площади к рупору громкоговорителя и радиоприемникам, чутко ловящим не знающие границ голоса всех стран и народов, от люмьеровского киноаппарата к вездесущей телекамере, способной, по словам С. Эйзенштейна, “прямо и непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей художественную интерпретацию события в неповторимый момент самого свершения его, в момент первой и бесконечно волнующей встречи с ним”.

У профессиональной журналистики замечательные перспективы. Вот почему этой профессии остро необходимы грамотные, опытные, честные и принципиальные люди, в совершенстве владеющие журналистским мастерством.

Вопросы по теме:

-

Дайте определение понятия «журналистика». -

Каковы особенности журналистской информации? -

Назовите основные журналистские способы получения информации? -

Что относят к пражурналистским явлениям? -

Когда в России появилась первая печатная газета? Как она называлась?

mognovse.ru

Что такое журналистика? Журналистика

страница 1ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛИСТИКА?

Журналистика – Без преувеличения, ни один другой вид человеческой деятельности не предоставляет таких возможностей для самореализации, удовлетворения естественного любопытства, потребности в познании мира и человека как части этого мира. Ни одна другая профессия не даст вам возможности познакомиться с таким количеством людей, побывать в стольких местах, отдаленных друг от друга тысячами километров, часовыми поясами, климатическими зонами, государственными границами.

Кто первым сообщает о событиях в “горячих точках”, об экстремальных ситуациях, к которым можно отнести стихийные бедствия и общественные катаклизмы? Перед кем широко распахиваются двери в кабинеты сильных мира сего, в залы государственных и общественных форумов, на концерты и спектакли, в мастерские художников и студии писателей? Кому раскрывают душу у таежных костров, в салоне авиалайнера и кабине боевого вертолета, на великосветском приеме и ночной тусовке “андеграунда”?

Конечно, есть и такая редкая профессия, как путешественник. И землепроходец побывает в таких уголках мира, где до сих пор не ступала нога человека. Но в экспедицию вместе с ним, скорее всего, отправится журналист. А если и не отправится, то первым, кто встретит возвратившихся из дальних странствий путешественников, кто расскажет об их приключениях массовой аудитории, конечно, будет журналист.

Оружие журналиста – слово. А лучше сказать – инструмент. Этим инструментом владеют хорошие писатели. Отметим при этом, что многие известные писатели пришли в литературу из журналистики. Однако писатель на основе глубокого изучения и постижения реальной действительности создает, по преимуществу, мир вымышленный, в котором действуют придуманные герои и персонажи; писатель моделирует события и факты. Журналист же рассказывает только о том, что случилось, произошло; он изучает, постигает и о т р а ж а е т реальную действительность. Правда жизни – не вымышленная, но подлинная, – факт, как таковой, событие во всей его полноте и точности отображения – вот чем живет журналистика.

Профессия журналиста относится к числу наиболее престижных. На Западе уже давно, а в России с недавних пор профессия журналиста стала одной из наиболее высокооплачиваемых. Разумеется, это тоже немаловажный факт.

ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛИСТИКА?

Журналистика (от фр. journal – дневник, jour – день; восходит к лат. diurna – ежедневный) – одно из важнейших социальных явлений современной жизни, вид массово–информационной деятельности, обеспечивающей бесперебойное взаимодействие между личностью, группой людей и обществом в целом, а также между различными общественными сферами и даже между поколениями. Процесс журналистской деятельности состоит из сбора, обработки, хранения и периодического распространения актуальной общественно-значимой информации.

Синонимы к слову “журналистика” – словосочетания “средства массовой коммуникации” (СМК) и “средства массовой информации” (СМИ).

Действительно, работа журналиста есть акт опосредованного общения с читателями, радиослушателями, телезрителями. Это коммуникативный (от лат. communicatiо – делаю общим, связываю, общаюсь) акт, который в самом простом виде состоит из трех компонентов:

Для того чтобы понять сущность того или иного средства массовой коммуникации, надо ответить, по крайней мере, на следующие вопросы: кто? кому? каким образом? что передает? А для полноты картины хорошо бы знать: насколько результативен данный коммуникативный акт? Что касается самого распространенного, наиболее часто употребляемого термина “средства массовой информации”, то здесь следует договориться о понимании каждого определяющего слова. “Массовый” – это сколько? Включающий сотни, тысячи, миллионы потребителей информации? И то, и другое, и третье – в зависимости от средства (канала передачи) информации. Для общенациональной телевизионной программы в крупном государстве – это миллионы телезрителей. Для солидной газеты – десятки и сотни тысяч читателей. В любом случае, речь идет не об индивидуальном (как правило, личностном) распространении информации, но о публичном, общественном акте, рассчитанном на массу людей (как бы количественно ни менялась эта “масса”).

Термин “информация” (от лат. informatio – разъяснение, изложение) имеет множество толкований. С одной стороны, это общефилософское понятие, характеризующее способность живой и мертвой природы к отражению (“теория отражения”). С другой – после создания Н. Винером теории информации этот термин стал основой кибернетики и в век всеобщей компьютеризации завоевал собственную, весьма обширную нишу. Для журналистов, в свою очередь, информация – объект их работы: они собирают, обрабатывают, распространяют не любую, но (обратите внимание на определение журналистики в самом начале главы) актуальную, общественно значимую информацию.

Журналистская информация имеет характерные особенности.

Во–первых, это, как правило, новость. Поиск нового во всех сферах общественной жизни – в политике, экономике, науке, культуре, спорте – главное для журналиста. Впрочем, журналистика не замыкается в социальной тематике, хотя и отдает ей предпочтение. Малоизученные явления природы, открытия на земле, в небесах, в Мировом океане и космосе, в макромире и микромире, в поведении людей и животных – безграничный духовный и материальный мир, нас окружающий, ежечасно преподносит множество сюрпризов, которые журналисты должны зафиксировать и сообщить о них своей аудитории.

Во–вторых, журналистская информация должна быть оригинальной. Когда пресса изо дня в день твердит одно и то же, аудитория утрачивает интерес и к информации, и к ее источнику. Общественная значимость делает информацию интересной, причем в достаточно значительной части аудитории.

В–третьих, журналистская информация должна быть полезной. К сожалению, нередко работники СМИ в погоне за сенсационностью забывают об этом. Хрестоматийный пример: собака укусила человека – это не сенсация; сенсация – если человек укусил собаку. Однако во второй части данного парадокса речь идет о клиническом случае, представляющем интерес разве для психиатров; общество же в целом вряд ли извлечет сколько-нибудь полезную информацию из такого сообщения. Разумеется, пресса имеет право на занимательную информацию, но это маргинальные (находящиеся в стороне от основного содержания, на обочине, буквально – на полях печатного издания) новости. Не случайно, материалы такого рода публикуются обычно под рубриками “В конце номера”, “Заметки на полях”, “Забавная смесь” и т.д.

Таким образом, предметом журналистской деятельности является реальная действительность во всем ее многообразии. Журналист выступает субъектом, а массовая аудитория становится объектом, на который направлена деятельность журналиста. Понятно, что речь здесь идет об опосредованном воздействии. На аудиторию оказывают влияние различные журналистские произведения – заметки, репортажи, радио- и телепрограммы, фильмы, – являющиеся конечным результатом журналистского труда.

Распространяются эти произведения при помощи разнообразных каналов информации: газет, радиостанций, телестудий. Каждый из этих каналов обладает достаточно сложной материально-технической базой: типографиями, электронной техникой от компьютеров до спутников связи. Разумеется, каждое средство массовой информации – большой коллектив, требующий особой организации работы, умелого управления, руководства. Условно назовем реально существующий многосложный механизм организации деятельности, управления средствами массовой информации распространенным в теории журналистики термином “издатель”. В этом случае графическая схема взаимосвязей в системе СМИ будет выглядеть так: канал – произведение – журналист – реальная действительность.

Лекция 2

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ

Первичные процессы информационного обмена между людьми уходят своими корнями в глубокую древность. В сущности, общение, обмен информацией и превратили человеческое сообщество в социум. Различные способы передачи актуальной, общественно значимой информации, использовавшиеся в древние времена, мы вправе считать пражурналистскими явлениями. По-видимому, журналистику метафорически называют второй древнейшей профессией еще и в хронологическом отношении.